从“宇宙意识”看中国新诗现代化道路

郭凤玲 周毅

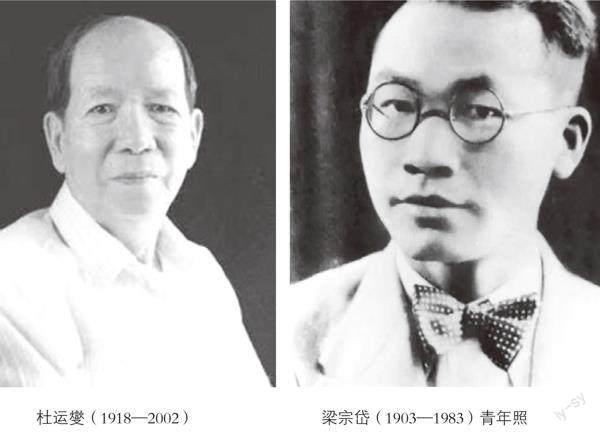

摘 要:“宇宙意识”是梁宗岱诗学的重要观点。他认为,具有“宇宙意识”、追求“纯诗”是中国新诗实现现代化的必要条件。诗集《诗四十首》是杜运燮早期诗歌的合集,体现了杜运燮第一阶段的创作特征和诗学思想,也充分地实践了梁宗岱诗学“宇宙意识”的观点:一是体现了诗人的“宇宙意识”;二是建构了具有现代特征的象征系统;三是积极探索了“纯诗”入世的可行路径,让诗歌从生活、社会、历史中汲取营养的同时又避免了成为代言工具的结果。梁宗岱、杜运燮分别从理论和实践上验证了中国新诗现代化可行的道路,对中国新诗的良性发展具有重要意义。

关键词:杜运燮;《诗四十首》;宇宙意识;梁宗岱;新诗现代化

“宇宙意识”是梁宗岱诗学的重要观点。他从对象征主义的理解中总结出了“宇宙意识”,并在此基础上提出“纯诗”的观念。但在20世纪30年代,梁宗岱的“纯诗”观念并未受到很多诗人的重视。张枣认为,卞之琳是30年代最好地实践了梁宗岱诗学思想的诗人;梁宗岱的诗学思想“深深地铭刻在20世纪30年代最有才华的诗人之一——卞之琳的写作之中,带给他新鲜的实验的活力”[1]。而梁宗岱诗学“再次被发现是在1981年,——1949年之后,它已经被遗忘了三十余年。发现者柏桦……当时正在广州外国语学院英文系学习,而梁宗岱是法文系的一名退休教授”[2]。但是笔者认为,在20世纪40年代,也有一位重要诗人——杜运燮,真正实践了梁宗岱诗学,尤其是梁宗岱关于“宇宙意识”的诗学建树。

杜运燮的诗歌创作从时间上大概可以分为两个阶段:一是20世纪40年代,二是20世纪80年代及以后。尽管这两个阶段中间隔着一段大约30年的空白期,杜运燮诗歌创作中的某种精神一直都是延续的,那就是对“宇宙意识”的实践,并建构了具有辨识度的现代诗歌象征系统。

一、什么是诗歌的“宇宙意识”?

“宇宙意识”“与宇宙相连,纯粹而独立,存在于宇宙自身以及大千世界的一切外观形态之中,同时也以一种内在的方式占据着人类的内心”[3]。“宇宙意识”是“梁宗岱诗学的制高点”[4]。其精妙之处不在于字句的推敲,而在于诗人能够把宇宙间的事物与自己的内心联通,用诗人的方式感知包罗万象的宇宙:“宇宙底大灵常常像两小无猜的游侣般显现给他们”,其诗中“常常展示出一个旷邈、深宏,而又单纯、亲切的华严宇宙。”[5]

从梁宗岱对“宇宙意识”的阐释中,我们可以看出他对“纯诗”的追求:“所谓纯诗,便是摒除一切客观的写景,叙事,说理以至感伤的情调,而纯粹凭借那构成它底形体的原素——音乐和色彩——产生一种符咒似的暗示力,以唤起我们感官与想象底感应。”[6]他主张,诗歌应该回归到诗歌本身,而不是作为代言的工具。他强调诗歌应当以音乐和色彩唤起我们感官与想象的感应,非常注重诗歌的形式,但是这并不意味着诗歌应当完全脱离现实,而是要求诗人把“情绪和观念”“化炼到与音韵色彩不能分辨的程度”[7]。

二、《诗四十首》的宇宙意识与象征系统

从《诗四十首》中,我们可以看出杜运燮真正实践了梁宗岱关于“宇宙意识”的诗论。在杜运燮的诗歌中,宇宙意象出现的频率非常高。以《诗四十首》为例,就大量运用了与时间、空间有关的意象,比如写于印度的《草鞋兵》:

任凭拉伕、绑票、示众,神批的天灾……

也只好接待冬天般接受。

……

忍耐“长期抗战”像过个特久的雨季。

但你们还不会骄傲:一只巨物苏醒,

一串锁链粉碎,诗人能歌唱黎明,

就靠灰色的你们,田里来的“草鞋兵”。[8]

在这短短的几句诗里,诗人把战乱人祸比作严寒的冬季,把“长期抗战”比作漫长的雨季,把勝利比作黎明,并以锁链暗示中华民族所受到的压迫,以一只正在醒来的巨物暗示中华民族的觉醒。一连串的比喻和暗示将草鞋兵放置在了空旷的天地之间,将这些士兵承受的苦难转化为具体的季节和天气,从而能够使不曾亲历战争的读者也能通过人类共有的经验来体会战争期间战士在战场上煎熬、迷茫,既有希望也很绝望的复杂体验。草鞋兵在反侵略战场上不仅是一群战士,也是一个符号,他们所经受的苦难,所展现出的顽强精神在异国的土地上化为符号,指向一个民族或是一种传统。同时,诗人也看到作为人本身的“草鞋兵”们,对于战争的本质、目的和意义的认知尚浅,他们也不甚懂得“诗人”希望歌唱的“黎明”。这在杜运燮的诗歌中是很典型的写法。他常常通过比喻、暗示或拟人手法来完成构图和渲染气氛,把抽象的情绪、思想、经验转化为具象的意象,达到象征的效果。

天空中的太阳、星子、月亮、云朵,旷野上的风、雨、树木、花草,一年中的春夏秋冬四季,一日之中的黄昏、早晨、黎明都是杜运燮入诗的元素。对于时间和空间的高度敏感使得诗人在创作过程中逐渐形成了自己的象征系统。

一方面,在《诗四十首》中,这些元素作为喻体出现。比如在《季节的愁容》一诗中,诗人连用几个比喻将内心的复杂情绪具象化为现实世界里的存在:

拥挤杂沓的雨滴流遍了表面,

并如冬天的风也想用针,带着线

刺我的骨髓;树的头低垂,

眼一闭一闭的,挤几滴眼泪;

我的心如水塘里有不尽的水纹

却不能照见什么:一片战场的泥泞。[9]

在这首诗中,比喻关系随处可见。首先,诗人把冬天的风比作刺骨的针线,把内心比作不平静的水塘,表现出由外而内的不安、纠结和痛苦;其次,诗人将雨滴比作眼泪,对树做了拟人化的处理,树即是人,人即是树,在异国他乡的雨季,战争带来的压抑、孤独、恐惧等等心理都更加地深刻。在这里,人内心的感受完全与外界的变化融合在一起,人与自然界风雨草木之间的界限仿佛消失了,正如梁宗岱所说的宇宙的大灵与诗人“喁喁私语”。

另一方面,这些元素作为本体出现,表现在杜运燮的大量咏物诗中。在杜运燮的诗歌创作中,咏物诗占了很大比重,被认为是杜运燮成名作的《滇缅公路》就是一首典型的咏物诗。咏物诗也很好地体现了杜运燮对宇宙意识的实践。比如这首《树》:

雨季像一个需要的战争,

树得到启示:

竖起枝条,

擦亮了叶片,

向着云后的太阳。

大地的篇幅,

充满了战争的消息,

是草木都绿了,

树有它的尊严:

它捧出更大更肥的绿芽。

雨雾浸湿了所有

不躲避在房屋里面的,

展望四周的原野,

自己并不孤独:

树以英雄的姿态昂头高歌。[10]

诗人把雨季想象成一场战争,树则是反侵略战场上的战士。它竖起的枝条,擦亮的叶片是它的武器。当草木以绿色做出备战的姿态时,树则捧出更大更肥的绿芽来彰显它的尊严。它就像一个英勇的士兵在战场上毫不退缩。在这首诗中,同样也有树即是人,人即是树的浑融一体的感觉。像这样的咏物诗在《诗四十首》中还有《山》《海》《雾》《月》《井》等。诗人往往选择自然界中的事物作为对象,但不是对对象的简单描写,而是将对象作为一种象征。

无论是作为喻体还是作为本体,宇宙元素的出现之频繁与和谐都是杜运燮诗歌的一大特点。这些元素被诗人反复地感知,由此组成诗人独特的象征系统——人类某一刻的体验与宇宙中的某一事物在诗人的思绪中取得联系,诗人便将二者融合在一起,通过对物的描写来表达人的经验,也通过人的经验来表现物的生命力。这正体现了梁宗岱所说的象征的两个特性:融洽或无间,含蓄或无限。[11]

对于一个诗人来说,语言是他认知世界的渠道,也是他表达自我的工具。杜运燮在诗歌写作中充分体现了梁宗岱所提出的“宇宙意识”。他巧妙地将世间万物与人类自身的经验联结到一起,对自然万物的细心观察和对人生经历的独特感知使得他在创作中显得得心应手,创造出“悠然见南山”的和谐、自然之感。在此基础上,他建立起了自己的象征系统,宇宙万物皆可入诗,天空、旷野、海洋皆能为他提供诗情。

因此,尽管中间有一段将近30年的空白,杜运燮在20世纪70年代末重新执笔的时候,依然能够延续40年代的风格。当他在1979年的秋天写下“连鸽哨也发出成熟的音调”[12]时,与30年多年前的“夜深了,心沉得深/深处究竟比较冷/压力大,心觉得疼/想变作雄鸡大叫几声”[13]形成一种巧妙的呼应。诗人对于宇宙万物的感知能力并没有随着世事变化被消磨殆尽,反而是显得更加成熟自然,在广阔的天地间,诗人找到了诗的来处与去处。

三、“纯诗”入世与中国新诗现代化

如何找到纯诗和社会现实之间的平衡,这无疑是中国新诗自诞生以来就面临的一大问题。诗歌究竟应该以社会现实为题材,忠实记录历史,还是应该置社会现实于不顾,关在“审美的象牙塔”里顾影自怜呢?在新诗诞生的最初20年间,既有诗人取其中一端:要么完全抛弃社会责任,追求所谓纯粹的诗歌艺术,要么把诗歌简单地当做一般工具而放弃其审美特性。也有诗人试图在二者之间找到平衡点:既保留诗歌的审美特性,又能够在诗歌中描绘时代、反映现实。

在译介和提倡象征主义的过程中,梁宗岱看到了中国新诗发展所面临的困境。他试图提出使中国新诗真正成为诗歌,与世界文学接轨的意见:“我以为中国今日的诗人,如要有重大的贡献,一方面要注重艺术底修养,一方面还要热热烈烈地生活,到民间去,到自然去,到爱人底怀里去,到你自己底灵魂里去……总要热热烈烈地活着”[14]。如果说纯诗和社会现实之间存在一座桥梁的话,就是人本身。梁宗岱所说既要注重艺术修养又要热热烈烈地活着,就是要诗人充分发挥主观能动性,在现实世界寻找诗歌的真正价值。

杜运燮自述受到英国“粉红色的三十年代”那一批英国青年诗人的影响很深,尤其受到奥登的影响最深。他认为奥登的诗使他看到,“反映重大现实的诗”可以“把个人抒情与描绘现实结合起来,或者也可通过抒写个人心情来表达对重大问题的看法。”[15]杜运燮能够把个人抒情与描绘重大现实这一对既有对立又有统一的元素兼收并蓄。

杜运燮常常从个人的感觉和情绪出发,充分表现出作为个体的人的感受,同时又从中洞见关于人类、历史、文明的真相,从而不局限于对个人感情的抒发,而是上升到更大更深的哲理性思考。比如1945年诗人从印度回国途经缅甸胡康河谷时所写的《林中鬼夜哭》:

死是我一生最有意义的时候,

也是最快乐的:

终于有了自由。

罪恶要永在,但究竟有机会

大声地向你们说我们是朋友。

……

死就是我最后的需要,再没有愿望,

虽然也还想看看

人类是不是从此聪明。

但是,啊,吹起冷风,让枝叶颤栗咽泣,

我还是不能一个人在夜里徘徊呻吟。[16]

这首诗以一个日本兵鬼魂的口吻,控诉了战争之残酷无情。它以对死亡所带来的自由和寂静的追求,反衬出生时的艰辛和痛苦。战争带给人类的是苦难和仇恨,而只有死亡能够超越战争。但尽管付出如此沉重的代价,人类也并不一定“从此聪明”,这无疑是诗人对战争和历史的深刻反思。这首诗表现了作为侵略者一方的某个个体的情感:对自己行为的忏悔,对家乡的思念,对孤独的恐惧。与穆旦《森林之魅》中的“人”相比,《林中鬼夜哭》中日本兵鬼魂显然具有更强的个体性;而与陈辉《一个日本兵》相比,杜诗也更具有超越性,那就是除了对于人类命运本身的悲悯情怀和反战意识之外,它还有对于历史的深刻思考:人类会不会从战争中吸取教训,历史会不会重蹈覆辙?

在那样一个严峻的时代,杜运燮无论在生活上还是创作上都表现出积极入世的倾向。他的诗歌中不乏对社会现实、人类命运、战争和历史的思考,而他对纯诗艺术的追求则让自己的诗歌避免了堕入口号化、工具化的陷阱。

在20世纪40年代的诗歌创作中,杜运燮逐渐掌握了同时抒发个人情感和表现重大社会现实的技巧,这也使得他的诗歌内涵丰富,诗风鲜明。在部分诗歌中,杜运燮选择现代元素入诗,表现出明确的现代化倾向。比如在《月》一诗中,作者把科学家、电灯、好莱坞、柏油马路、橡皮糖等现代元素写入诗中,以一种现代人的方式去看待似乎从未发生过什么变化的月亮,用戏谑的口吻讽刺了人们对月亮的“情感泛滥”,表现出自波德莱尔以来的“恶之花”和“腐尸”式的审美倾向。

结语

尽管杜运燮本人并没有直接受到梁宗岱诗学的深刻影响,但在杜运燮的诗歌创作中却切切实实地实践了梁宗岱诗学的重要观念。这一方面能够说明梁宗岱诗学观念对于中国新诗发展前途具有很强的前瞻性;另一方面,受法国象征主义诗学影响的梁宗岱诗学理论与受英国现代主义写作影响的杜运燮诗歌创作能够在20世纪40年代的中国实现合流,从中可以看出中国新诗在现代性的追寻之路上取得了重要的进步。

注释:

[1][2][3][4]张枣著,亚思明译《现代性的追寻》,四川文艺出版社2021年版,第156页,第157页,第139页,第139页。

[5][6][7][11][14]梁宗岱:《诗与真·诗与真二集》,外国文学出版社1984年版,第121页,第95页,第95页,第66页,第30页。

[8][9][10][13][16]杜运燮:《诗四十首》,文化生活出版社1946年版,第2页,第55页,第6—7页,第106页,第21—23页。

[12]杜运燮:《晚稻集》,作家出版社1988年版,第1页。

[15]杜运燮:《我和英国诗》,《外国文学》1987年第5期。

(基金项目:本文为川大学派培育本科教改项目“创意寫作理论与实践”研究成果)

作者 郭凤玲:四川大学文学与新闻学院中国现当代文学专业硕士研究生

周 毅:文学博士,四川大学文学与新闻学院硕士生导师、副教授