河南淅川沟湾遗址简营南地点出土植物遗存初步研究

胡树人

(北京科技大学,北京 10083)

1 河南淅川沟湾遗址简营南

沟湾遗址简营南地点位于河南省南阳市淅川县上集镇简营移民新村西南,南北长近600米,东西宽约400米,总面积大约23万平方米;西南部由于采沙场占用被破坏,残存面积不足15万平方米;遗址文化层堆积厚0.5~2米,发掘区东部保存较完整,文化层堆积也相对较厚。遗址内遗存涵盖东周、汉代、宋代、元代及明代、清代等,其中以汉代文化遗存最为丰富。遗物以陶器为主,另有少量石器、青铜器、铁器等。对淅川丹江流域上游遗址的发掘与研究,对探索两汉时期汉水中游地区的生业模式、粮食生产加工和饮食史等具有重要的价值和意义。

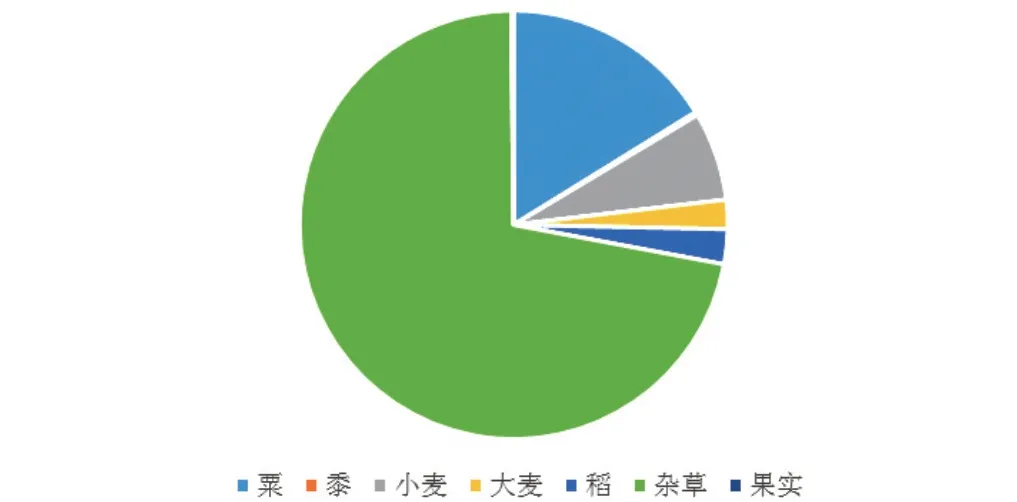

2 植物遗存概况(图1、表1、图2、图3)

图1 各类植物遗存出土数量

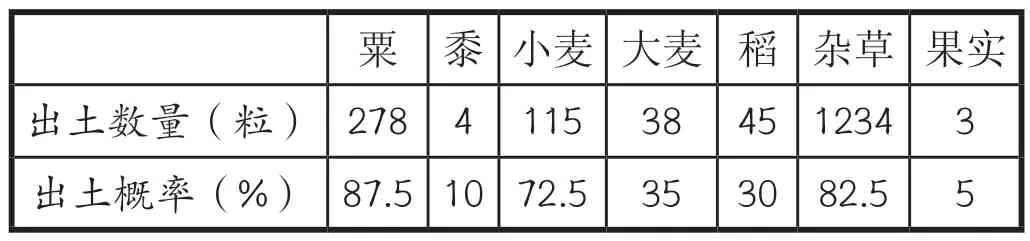

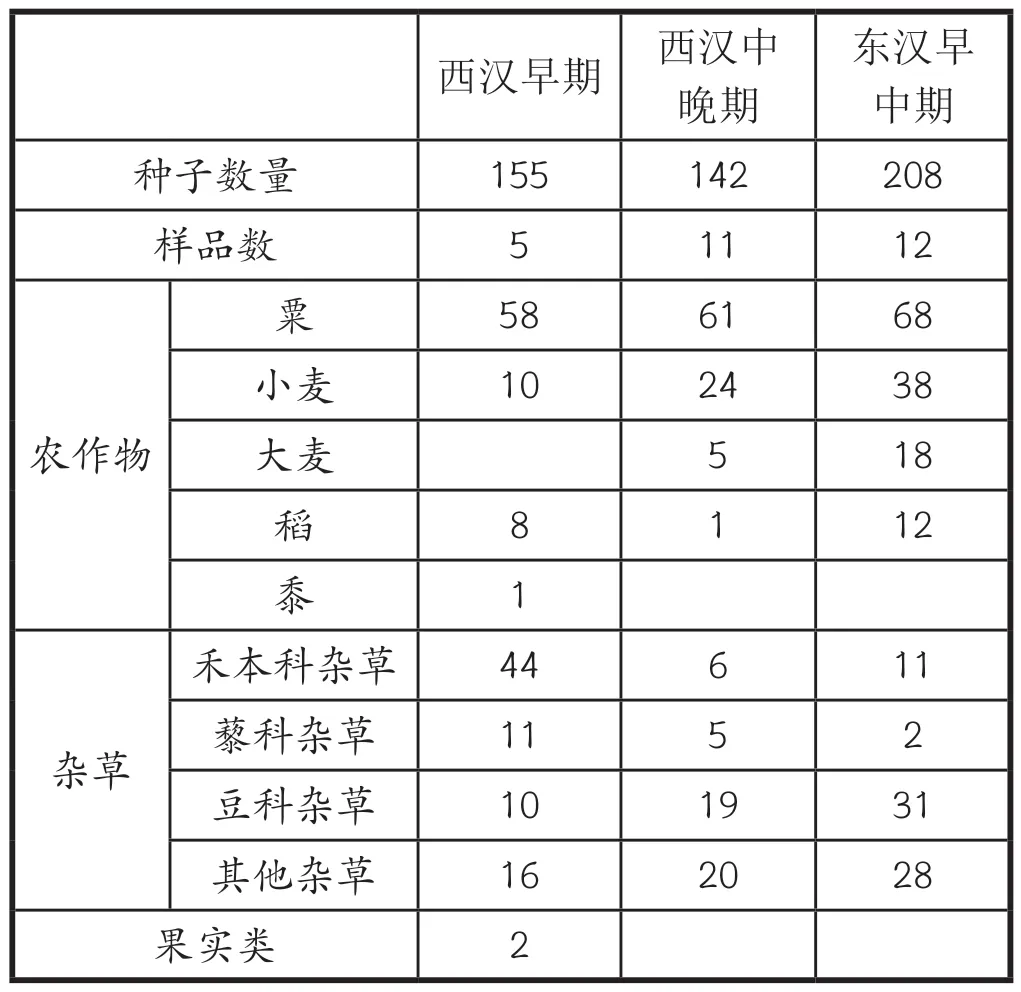

表1 各类植物遗存出土数量与出土概率统计表

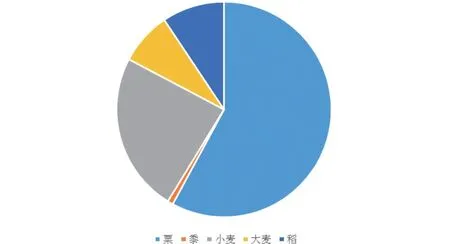

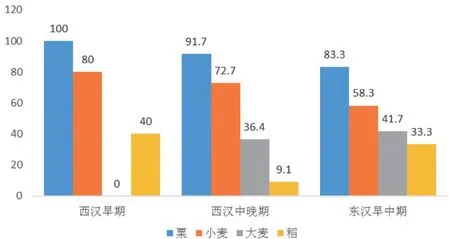

图2 简营南地点出土农作物的数量百分比

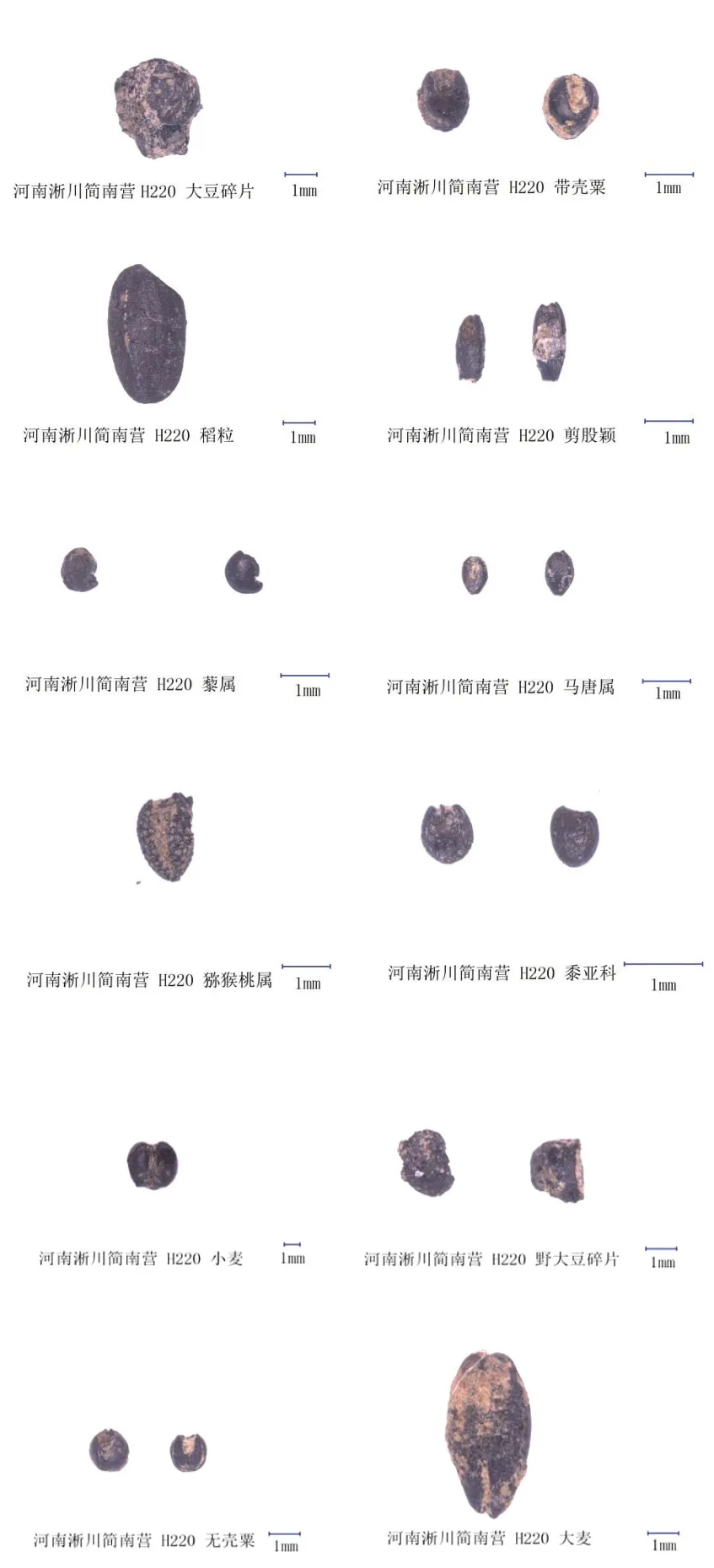

图3 简营南地点出土植物遗存图例

对沟湾遗址简营南地点的研究,共挑选鉴定40个单位,土量总计143升,发现植物遗存个体共1740个,目前至少有30种不同的植物种子能够鉴定到属甚至种。目前已鉴定的常见农作物种类主要有粟、小麦、大麦、稻,常见的杂草有野大豆、马齿苋、藜科及禾本科杂草,其他主要为果实类植物遗存。此外还有一定数量难以鉴定的残破植物遗存。

去除两个偏高的异常样本后,平均每升土出土炭化种子5.28粒,最少的样品每升0.4粒,最多的样品每升25.2粒,样品间差异很大。大部分样品的种子密度为0.67~12.67粒/升。根据作物结构和资源利用情况,已经挑选的样品可分为农作物、杂草和其他。农作物数量为489,约占总数的28.1%。杂草出土数量为1234,约占总数的70.92%,杂草的比例非常高。

3 各时期遗存分析(表2、图4)

表2 已分析单位与植物遗存数量时代分布表(单位:粒)

图4 各时期农作物出土概率

本次鉴定样品主要来自西汉早期至东汉早中期的遗迹。植物遗存包括以大麦、小麦、粟、稻为主的农作物及各种杂草种子。对植物遗存进行定量分析,可为研究该遗址内可能存在的农业生产活动和汉代先民利用植物资源的具体情形提供重要证据,作为农史研究的补充。为方便比较与讨论,根据发掘者的分期将遗存分为西汉早期、西汉中晚期、东汉早中期三个时期进行讨论。为了便于统计与比较,将各时期植物遗存总数和样品总份数作为基数。

3.1 西汉早期

植物遗存绝对数量的情况为:农作物76粒、杂草81粒、猕猴桃属碎片2粒。农作物出土概率的情况为:粟100%、黍20%、小麦80%、稻40%。杂草在每个单位均有出土,出土数量较多的有禾本科杂草、黍亚科杂草和豆科杂草。其中禾本科杂草和豆科杂草出土概率都为60%,黍亚科杂草出土概率为40%。

3.2 西汉中晚期

植物遗存绝对数量的情况为:农作物91粒、杂草50粒。农作物出土概率的情况为:粟91.7%、小麦72.7%、大麦36.4%、稻9.1%。杂草出土概率为90.9%,仅一个单位没有出土任何杂草,出土数量较多的有豆科杂草、黍亚科杂草和禾本科杂草。豆科杂草出土概率为63.6%,黍亚科杂草出土概率为45.6%,禾本科杂草出土概率为27.3%。

3.3 东汉早中期

植物遗存绝对数量的情况为:农作物136粒、杂草59粒。农作物出土概率的情况为:粟83.3%、黍8.3%、小麦58.3%、大麦41.7%、稻33.3%。杂草出土概率为58.3%,出土数量较多的有豆科杂草和禾本科杂草。豆科杂草出土概率为50%,禾本科杂草出土概率为25%。

总体上看,从西汉到东汉粟一直占据稳定的主导地位,其次是小麦;大麦和稻的占比一直都不高,大麦在西汉中晚期才出现,并在东汉早中期有所增加;黍出土极少、占比极低。从出土概率上看,粟和小麦出土概率呈下降趋势,但这也有可能是西汉早期的样品数量较少所致。西汉中晚期稻的出土数量和出土概率都非常低,可能反映这一阶段存在稻作农业的南退。对于果实类植物资源的利用,仅存在于西汉早期,但这也与果实类植物遗存的发现过少有关。

4 植物遗存讨论

4.1 资源利用情况

本次炭化植物遗存分析,为研究简营南地点汉代人类生业经济与资源利用情况提供了重要信息。

总体上农作物出土数量低于杂草出土数量,农作物占植物遗存总数28.1%,而杂草高达70.92%,推测原因有两个:一是当地农业比重低,可能由于自然条件不适宜或主要发展其他产业;二是考古堆积和发掘过程中的偏差使农作物遗存保存下来的较少。

从农作物绝对数量和出土概率来看,粟、小麦、稻始终为主要农作物,大麦在西汉中晚期后出现,黍的数量则很少。沟湾遗址早期的植物遗存研究表明黍与粟比重相当,在生业经济中占有很重要的地位,而此次研究中黍的数量很少,可能与汉代麦类作物已经在农业生产体系中稳定下来有关。

从与周边地区的植物遗存密度比较来看,2007年沟湾遗址炭化植物遗存的平均密度为0.52粒/升,湖北郧县大寺遗址平均每升土样出土植物种子数量不足1粒,湖北房县计家湾遗址炭化植物遗存的平均密度约为5.86粒/升,湖北鄂州城子山遗址平均每升土样出土植物种子数量不足4粒。简营南地点出土植物遗存的密度为5.28粒/升,与周边地区相比密度偏高,可能与农业在生业经济中所占的比重有关,也可能是炭化物保存条件的差异导致。

从已确定的种属类别来看,沟湾遗址鉴定的植物种类有15种,湖北鄂州城子山遗址鉴定的植物种类有6种,湖北房县计家湾鉴定的植物种类有10种,湖北荆门屈家岭遗址鉴定的植物种类有19种,湖北郧县大寺遗址鉴定的植物种类有12种,而简营南已经鉴定到种属的植物种类至少有30种,与周边地区相比种类较多。简营南植物种类较多可能与当地自然条件有关,遗址处于河边二级阶地上,地势呈缓坡状,起伏较小,气候温暖潮湿,适合植物的生长。

此外出土了较多因炭化较严重而无法鉴定的植物种子碎片,因此不能排除由于考古堆积过程的复杂性所导致的偏差,如植物没有遇到火无法炭化,或土壤不适合保存植物遗存等。对于可能丢失的这些信息,可以采用植硅体分析来重新获得。

4.2 农作物组合的相关讨论

通常认为,遗址中出现的植物遗存大多与人类活动有关,植物与人类关系越密切,在遗址中出现的比例也会越高。而根据长期积累的经验,简营南地点出土的粟、大麦、小麦和水稻是主要的作物组合。

2007年沟湾遗址的植物遗存研究表明基本的作物组合为黍、粟和稻,其中黍在仰韶一期至石家河文化时期一直占主导地位,而稻虽然有显著增长,但始终没有超过黍。简营南的基本作物组合为粟、稻、小麦和大麦,黍的数量很少,仅4粒。黍数量的减少可能与自然环境有关,但更有可能与麦类作物传入我国后,到汉代在农业生产体系中稳定下来且占有重要地位有关,黍这种作物很可能到这一历史阶段已经被麦类作物“排挤”出本地区的农业生产体系。

植物考古相关研究表明,黄河流域最早的大麦遗存出土于龙山时代的遗址中,沟湾遗址的大麦发现于屈家岭文化的遗迹中①,而简营南出土的植物遗存中,小麦和大麦在农作物组合中占有重要地位。从零星发现到占据重要地位,可能与文化交流和气候变化有密切联系。

4.3 稻作农业和粟作农业的讨论

新石器时代早期,我国的南北方就已经分别出现了稻作农业和粟作农业的萌芽,但稻作农业与粟作农业的分界并不严格,两者间的相互交错长期以来一直存在。通过对考古遗址中植物遗存的分析从而研究了解稻粟农业的种植情况,是揭示稻粟混作分布情况的主要方法。在距今9000~7000年间,北方地区就发现了少量水稻遗存分布,这表明北方地区的传统生业模式虽为粟作农业,但也早已有了局部的稻类种植。在距今7000~5000年间,稻粟农业在南方和北方都得到了长时间的发展,并且有向外扩张的趋势。与此同时,在北纬33°~36°范围内,稻粟的混作区基本形成,河南和陕西两地最为明显。到了龙山时代,稻粟混作区的分布进一步扩大②。

碳氮同位素分析表明,新石器时代沟湾遗址总体上一直为稻粟混作,但不同时期稻粟的比例及先民的生业方式仍有很大变化。粟适应能力强、耐旱,而稻需要温热而多雨的环境。相对来说,位于暖温带和亚热带过渡带的稻粟混作区,气候变化的影响对稻的影响比对粟要大。总体上,沟湾地区的古代居民一直从事着稻粟混作农业。北方的传统粟作农业在沟湾遗址的古代居民生业经济方式中并不占据主导地位,稻和粟对先民生业经济的贡献基本等同③。

豫西南地区先秦农业的类型有时以北方旱作农业为主导,有时以南方稻作农业为主导,不同传统的农业类型在这个区域呈现出一种不断进退的态势。作为生业经济的一个组成部分,农业自发生以来就一直在人与自然、社会的协调中协同发展。不同农业类型在豫西南地区此消彼长的现象是南北考古学文化势力在此进退的表现。在新石器时代中期时,裴李岗文化系统的文化遗存出现在南阳盆地的“方城缺口”附近,而盆地中心区域的八里岗遗址出土的前仰韶时期的植物遗存表明,稻作农业为该地原生农业类型。到仰韶阶段,粟、黍出现在豫西南地区考古学文化中,且都在遗址中占有一定地位。仰韶晚期聚落的数量和人口都大幅度增加,支撑社会快速稳定发展的是农业生产水平的不断提高。由于饮食文化传统,粟、黍等旱地作物得到极大发展,从而超过水稻并使仰韶时期的农业面貌呈现出旱作特色。目前看来,豫西南地区未有农业起源阶段,随着考古学文化在当地的发展和变迁,农业类型也开始从周边地区植入并趋于复杂多样,其中尤以中原地区和江汉平原的影响最大。豫西南地区先秦时期的农业发展总体上为稻作与旱作农业的互相渗透和此消彼长,南北农业经由此地向更远处传播,实质上起到了“中桥”的作用④。

简营南地点汉代植物遗存绝对数量中粟占比最高、稻的数量要低于粟,可能表明当地粟作农业为主导,而稻作农业地位相对较低,这可能与当地气候条件与地形地势有关。简营南位于河边二级阶地上,地势东高西低呈缓坡状,有一些总体较平坦但仍有起伏,且气候较南方不够温暖湿热,因此虽有一定的稻作农业发展,但总体还是以粟作农业为主。这还有可能与人群有关,但这一点还需要在考古学文化所代表的人群中去寻找答案。对于先民具体要经营的农业生产内容,一方面需要与气候、环境相结合,另一方面也要与饮食传统相结合,而饮食传统可以适当地在陶器组合尤其是炊器中去寻找线索。

5 结语

简营南地点总体上地势较平坦,气候较温暖潮湿,适宜发展农业,农作物种类较多,以粟、稻、小麦和大麦为主,从西汉早期到东汉中晚期粟一直占有绝对优势,粟和小麦出土概率呈下降趋势,大麦在西汉中晚期出现并呈上升趋势,稻一直都有出土且变化不定。简营南地点小麦和大麦的出土可能对研究麦类作物在汉代农业中的地位有很大作用。出土植物遗存中农作物占比低于杂草,可能生业经济中农业占比较低。除了进行农业活动外,先民可能存在对野生植物资源的利用,采集杂草作为食物或加工材料,且可能有采集时令水果的习惯。简营南地点植物资源利用的比重与结构,可能反映了当地生业经济的发展以及人们的文化传统和饮食习惯。

注释

①王育茜,张萍,靳桂云,等.河南淅川沟湾遗址2007年度植物浮选结果与分析[J].四川文物,2011(2):80-92.

②③付巧妹,靳松安,胡耀武,等.河南淅川沟湾遗址农业发展方式和先民食物结构变化[J].科学通报,2010,55(7):593-599.

④王秋冬.豫西南地区先秦农业略论[J].洛阳考古,2020(2):18-25.