设施栽培条件下异色瓢虫对辣椒桃蚜防控效果研究

赵战马, 徐晞晟, 池委洪, 吕佳, 蒲占湑*

(1.浙江省台州市农资股份有限公司, 浙江 台州 318000; 2.浙江省柑橘研究所, 浙江 台州 318000)

辣椒 (CapsicumannuumL.) 是一年生或有限多年生草本植物, 高40 ~80 cm, 为重要的蔬菜和调味品, 种子油亦可使用, 还具有一定药用价值。但在生产过程中容易受到蚜虫、粉虱、蓟马等多种害虫 危 害。其 中 桃 蚜 [Myzuspersicae(Sulzer) ]是造成严重危害的害虫之一, 它为害幼叶、嫩梢,导致幼嫩组织卷缩, 甚至停止生长, 严重影响植株健康和果实品质, 还传播多种病毒病, 带来严重的经济损失[1]。目前, 田间防治基本还是依靠化学防治为主, 如啶虫脒、吡虫啉等, 但多年来频繁、大量使用化学杀虫剂, 导致桃蚜抗药性越来越强,从最初的4 000 倍稀释药液就能杀死害虫到如今500 倍稀释药液都可能没有效果[2-3]。因此, 寻求另一种防治害虫手段迫在眉睫, 而捕食性天敌瓢虫是天敌昆虫的一个重要种群, 是生物防治研究的热点之一[4-5]。

异色瓢虫 (HarmoniaaxyridisPallas), 属鞘翅目 (Coleoptera), 瓢虫科 (Coccinellidae), 原产亚洲, 广泛分布于中国南北方, 是农林生态系统中一类重要的天敌昆虫。异色瓢虫主要捕食蚜虫、蚧壳虫, 也捕食多种鳞翅目、鞘翅目害虫的卵或低龄幼虫, 具有捕食量大、适应性广、繁殖力强等特点。在现代绿色农业可持续发展中, 被越来越多地用于瓜、果、蔬菜、花卉、林木等害虫的防治, 对农业生产中害虫的持续控制具有良好的效果[6-7]。

我国有关异色瓢虫的人工饲养、生物学、生态学等方面研究较多, 对田间如何精准释放利用和控制效果评估方面的研究较少。本文在浙江省台州市设施栽培辣椒作物上, 采用悬挂异色瓢虫卵卡不同数量和直接释放一龄幼虫不同密度的方式评估桃蚜种群动态变化及防治效果, 为田间利用异色瓢虫防治设施栽培中的桃蚜提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

异色瓢虫: 取异色瓢虫卵卡 (每张20 粒以上) 和异色瓢虫一龄幼虫, 来自于浙江省柑橘研究所天敌工厂内, 由浙江省台州市农资股份有限公司提供, 异色瓢虫卵卡孵化率均在90%以上。

试验基地: 浙江省台州市黄岩区北洋镇台州曦禾生态农业发展有限公司, 辣椒品种为墨玉薄皮大泡椒。

1.2 试验处理

本试验选择在定植时间相同, 长势整齐一致的单体设施棚内进行, 辣椒种植密度为株距40 cm,行距80 cm, 每组处理方式为单独一个棚, 试验区的栽培条件均匀一致 (如土壤类型, 施肥种类和浓度, 种植密度等), 农事活动于同一天进行。在桃蚜发生初期 (此时雌蚜开始繁殖) 进行试验,卵卡直接悬挂在辣椒叶片背阳处, 一龄幼虫用软细毛笔直接挑至阴处叶片上, 于同一天进行。具体处理方式如表1 所示。

表1 异色瓢虫处理方式

1.3 调查及计算方法

桃蚜种群动态采取随机取样法, 每个小区为20 株辣椒, 小区面积约为30 m2, 选取实验辣椒进行标记, 4 次重复, 每个小区之间设置隔离行。由于当地辣椒种植习惯, 在辣椒长到株高35 cm 左右时, 会打掉门椒下所有的叶片及侧枝, 为减少实验误差, 每次调查辣椒门椒上部叶片桃蚜数量。释放当天开始调查, 隔3、7、10、15 和20 d 各调查一次。

蚜虫减退率为防治前蚜虫数量减去防治后蚜虫数量除以防治前蚜虫数量乘以100;

防治效果为处理区蚜虫减退率减去对照区蚜虫减退率除以1 减对照区蚜虫减退率再乘以100。

1.4 统计分析

实验数据用Excel 2013 进行预处理。异色瓢虫对桃蚜的防治效果作图以及显著性差异分析采用GraphPad prism 8.0 和SPSS 软 件。显 著 性 水 平P<0.05。

2 结果与分析

2.1 不同试验处理辣椒桃蚜种群动态变化

2.1.1 卵卡试验效果

如图1 所示, 低数量悬挂异色瓢虫卵卡时(0.33 和0.25 卡·株-1), 对桃蚜种群数量基本无控制效果, 桃蚜数量一直呈现上升趋势, 但是上升幅度略低于对照, 说明此两种投放方式有一定防治效果, 但效果不佳。其余3 个投放方式前期均对桃蚜种群数量没有产生控制效果, 但7 d 后桃蚜种群量均开始下降, 在20 d 时趋近于0, 而2.00 卡·株-1处理组在15 d 时就趋近于0; 桃蚜种群数量均在7 d 左右时达到峰值, 其中0.50 卡·株-1峰值为平均507.5 头·株-1, 1.00 卡·株-1峰值为平均722.5 头·株-1, 而2.00 卡·株-1投放方式峰值仅有平均107.3 头·株-1, 显著低于其他各组异色瓢虫卵卡投放方式。结果表明, 当使用异色瓢虫卵卡防治辣椒桃蚜时, 前期 (7 d 前) 控制效果不明显且卵卡数量至少达到0.50 卡·株-1时才会产生控制作用, 数量越多效果越好, 当低于0.50 卡·株-1数量时, 基本无法有效控制桃蚜种群数量。

图1 悬挂异色瓢虫卵卡桃蚜种群数量折线图

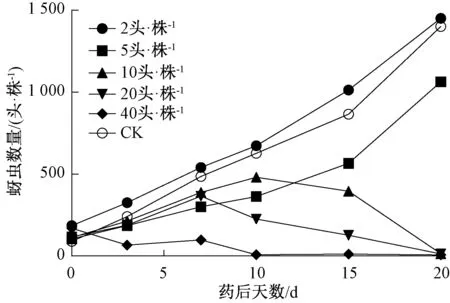

2.1.2 幼虫试验效果

如图2 所示, 低密度投放异色瓢虫一龄幼虫时(2 和5 头·株-1), 对辣椒桃蚜种群数量基本无控制效果, 桃蚜种群数量一直呈上升趋势, 其中2头·株-1投放方式和对照趋势基本一致, 可以判定没有任何控制桃蚜种群数量的作用, 而5 头·株-1投放方式桃蚜种群数量略低于对照, 说明有一定防治效果, 但不佳。20 头·株-1投放方式在7 d 后桃蚜种群数量开始下降, 10 头·株-1在10 d 后才开始下降, 但是40 头·株-1在投放后, 桃蚜种群数量就开始下降, 仅在10 d 后就趋近于0, 10 头·株-1和20 头·株-1两种方式到20 d 时, 桃蚜种群数量才开始趋近于0; 其中10 头·株-1的桃蚜种群数量在10 d 左右时达到峰值为平均480 头·株-1, 20 头·株-1的桃蚜种群数量在7 d 左右时达到峰值为平均365 头·株-1, 而40 头·株-1的桃蚜种群数量峰值在投放前为平均210 头·株-1, 该密度投放一龄幼虫控制桃蚜种群数量效果显著高于其他密度投放。结果表明, 在防治辣椒桃蚜时, 高密度 (40 头·株-1) 投放一龄幼虫能直接对桃蚜种群数量产生控制效果, 低密度投放时必须大于10 头·株-1才会产生控制效果, 且需在7 d 后才能有明显防控效果, 密度越高效果越好, 当数量小于10 头·株-1时基本无法有效控制桃蚜种群数量。

图2 异色瓢虫一龄幼虫投放桃蚜种群数量折线图

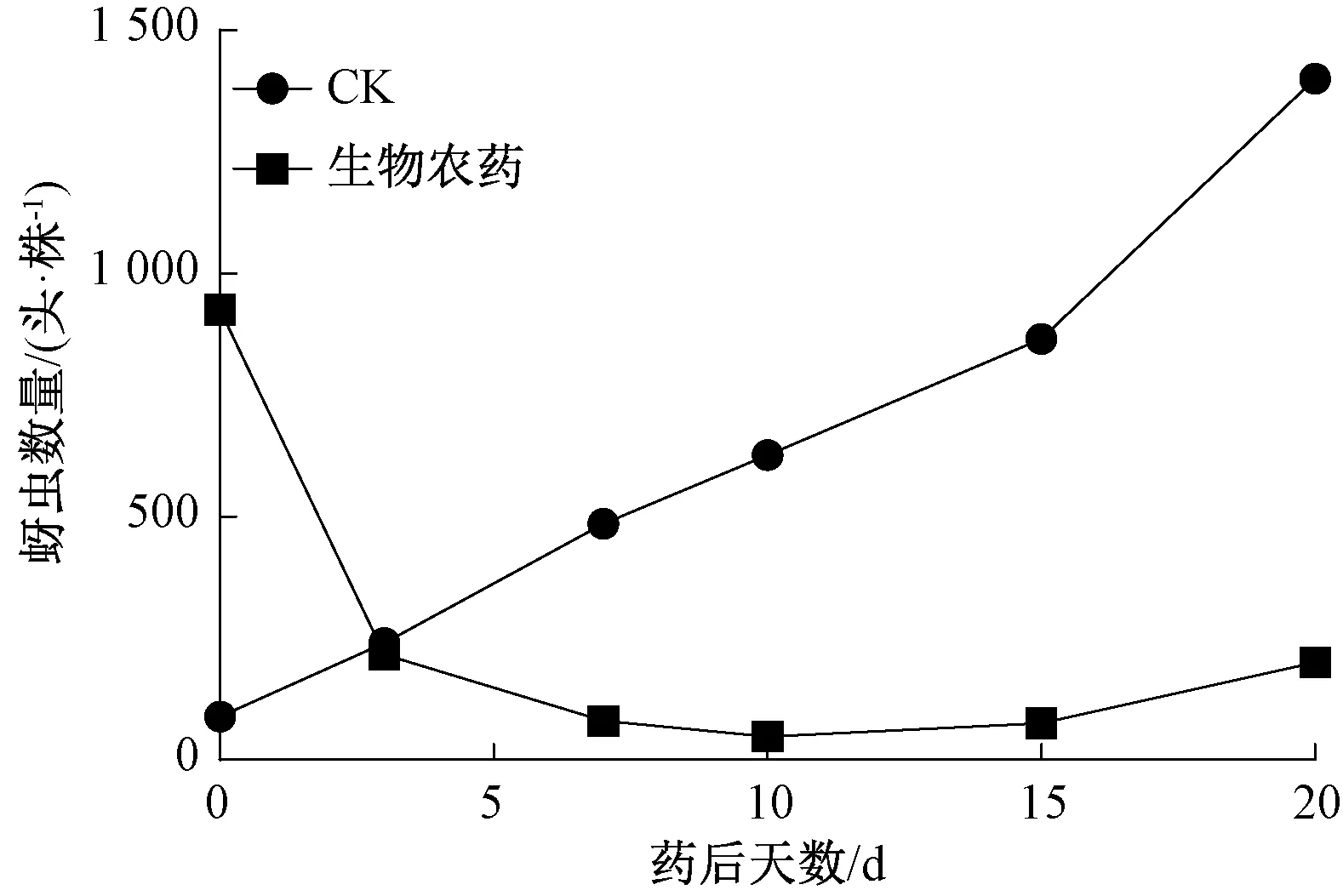

2.1.3 生物农药试验效果

如图3 所示, 用生物农药防治辣椒桃蚜时, 桃蚜种群数量在前期就快速下降, 在10 d 时达到谷值, 此时桃蚜平均数量仅为48 头, 但在此之后,残存的桃蚜开始繁殖, 桃蚜种群数量开始缓慢上升, 在20 d 时达到了平均201 头。结果表明, 使用生物农药时防治桃蚜前期就能取得很好的防治效果, 但在后期 (15 d 后) 可能还有一定复发的风险, 且桃蚜容易产生抗药性。

图3 生物农药防治桃蚜种群数量折线图

2.2 不同处理对辣椒桃蚜的防治效果

2.2.1 不同数量异色瓢虫卵卡对桃蚜的防治效果

由表2 可知, 生物农药处理组有很好的速效性, 7 d 防治效果就达到98.32%, 而异色瓢虫卵卡处理组仅2.00 卡·株-1防治效果达到71.24%,其余处理组防治效果均为20%~40%, 和生物农药组对比存在显著差异。而在20 d 时, 2.00、1.00和0.50 卡·株-1防治效果均达到99%以上, 而0.33 和0.25 卡·株-1防治效果分别为31.96%和-3.29%, 显著低于其他组别。结果表明, 高数量(2.00 卡·株-1) 投放异色瓢虫卵卡速效性较好;而1.00 和0.50 卡·株-1前期防治效果欠佳, 7 d后防治效果才开始增强, 直至20 d 后防治效果达到99%以上; 低数量投放时 (0.33 和0.25 卡·株-1) 整个调查期间均无法对辣椒桃蚜起到有效控制, 说明数量越少防治效果越差。

表2 卵卡不同数量处理各时期对桃蚜的防治效果%

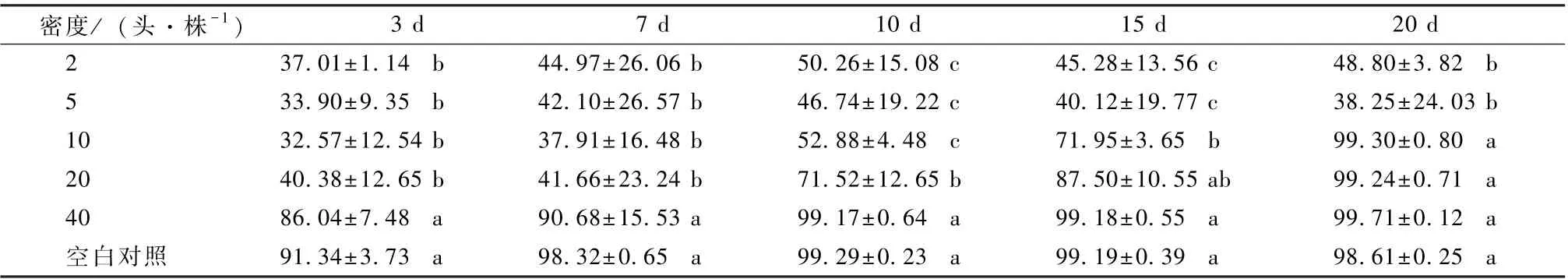

2.2.2 异色瓢虫幼虫不同处理对辣椒桃蚜的防治效果

由表3 可知, 生物农药处理组有很好的速效性, 7 d 防治效果就达到98.32%, 而高密度投放一龄幼虫 (40 头·株-1) 7 d 防治效果也达到90.68%, 与生物农药处理无显著差异, 其他几个处理防治效果均在35%~45%, 与生物农药处理存在显著差异。在20 d 时, 40、20 和10 头·株-1防治效果均达到99%以上, 而5 和2 头·株-1防治效果分别为38.25%和48.80%, 显著低于其他组别。结果表明, 高密度 (40 头·株-1以上) 投放异色瓢虫一龄幼虫速效性较好, 与生物农药防治各个时期对比均无显著差异; 而20 和10 头·株-1处理前期防治效果欠佳, 7 d 后防治效果才开始增强, 直至20 d 后防治效果达到99%以上; 低密度投放时(5 和2 头·株-1) 整个调查期间均无法对辣椒桃蚜起到有效防治效果。

表3 一龄幼虫不同密度处理各时期对桃蚜的防治效果 %

3 结论与讨论

本文在辣椒设施栽培条件下评估了异色瓢虫卵卡不同数量和一龄幼虫不同密度对辣椒桃蚜的防治效果, 发现在辣椒桃蚜发生初期, 高数量悬挂卵卡(2.00 卡·株-1) 和高密度投放一龄幼虫 (40 头·株-1) 可以在前期 (7 d 前) 就能有效控制桃蚜虫群数量, 与生物农药组相比, 3 d 后各个时期桃蚜种群数量均无显著差异; 而其余卵卡数量和幼虫密度均需在7 d 后才能有效控制桃蚜数量, 且异色卵卡投放数量少于0.50 卡·株-1、一龄幼虫数量低于10 头·株-1, 无法有效控制桃蚜种群数量。

本文从每株辣椒悬挂异色瓢虫卵卡数量和每株辣椒上需存在的一龄幼虫数量两方面进行探讨, 结果具有较强的田间应用参考价值。但农田生态环境复杂, 天敌释放后受环境影响较大, 影响防治效果的因素较大, 如害虫的基数、温湿度大幅度变化导致异色瓢虫卵孵化率下降、幼虫死亡、园区内其他昆虫发生, 杀菌剂使用对天敌的影响等均会影响防治效果。本文在辣椒桃蚜发生初期释放异色瓢虫,此时桃蚜密度较低, 防治效果较好, 在生产应用中, 应在合适的时期使用异色瓢虫, 幼害虫密度较高时, 也需提高异色瓢虫的释放密度或者投放次数, 与其他学者的结果相似[8], 而仅用生物农药进行防治, 速效性好, 防治效果佳[9], 但持效期不长, 多次使用农药, 易导致抗药性的发生。

使用异色瓢虫防治辣椒桃蚜时, 7 ~10 d 后防治效果才开始增强的原因, 可能与异色瓢虫虫态有关, 这个时间后异色瓢虫幼虫均处在三龄, 捕食能力及行动能力大幅度提高, 四龄时达到峰值, 直至20 d 后预蛹[10], 因此, 在生产中如果常规方法无法对辣椒桃蚜起到有效控制时, 可以考虑直接投放三龄和四龄异色瓢虫幼虫防治桃蚜。

此外, 天敌能否在特定环境中定殖, 能否保持长期控害效果, 是绿色防控体系的重要一环, 但目前关于天敌系统如何在田间定殖的应用研究较少[11], 还需进一步探索, 且田间应用天敌时不可避免地会碰触到杀菌性, 不同杀菌性对异色瓢虫的安全性及是否造成天敌外迁也需进一步研究。