浅析高校博物馆教育的阐释路径

——以厦门大学人类博物馆为例

黄思溶

(厦门大学人类博物馆,福建 厦门 361000)

0 引言

国际博物馆协会2022年8月公布的博物馆新定义指出:“博物馆是为社会服务的非营利性常设机构,它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产;它向公众开放,具有可及性和包容性,促进多样性和可持续性;博物馆以符合道德且专业的方式进行运营和交流,并在社区的参与下,为教育、欣赏、深思和知识共享提供多种体验。”

这一新定义突出了两个与博物馆教育有关的重大变化:其一,在“研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产”的表述中,“阐释”一词在经历多次热烈讨论后第一次正式写进了定义中。其二,文本强调包容性、多样性、可持续性、社区参与的重要性,明确博物馆是一个开放融合、多方交流的教育情景空间。博物馆教育不仅是博物馆的重要功能,更是作为博物馆重要属性而存在的。阐释丰富了教育的可能性,也让教育无处不在。本文通过介绍阐释以及厦门大学人类博物馆阐释的路径和实践,探讨高校博物馆教育功能的价值与意义。

1 博物馆教育聚焦阐释

博物馆的新定义和性质表明了其立足点必然是物①。博物馆教育要聚焦的阐释正是对客观存在的物的理解、展示及传达。博物馆对知识的阐释以物为基础,是客观的物和主观的历史、个人经验等诸多方面相互碰撞融合下形成的②。物的客观性和真实性经由博物馆专业人员阐释呈现出来。阐释体系的建设是博物馆教育的基础:博物馆作为终生教育和非正式教育重要的情景空间,阐释提供了在情境中学习的基础③。博物馆专业人员所具备的阐释业务能力很大程度决定了博物馆的教育功能实现的水平高低。博物馆的教育情景是博物馆专业人员精心阐释后的产物,这包括建筑展厅、展览主题、文物展品、辅助的图文说明、讲解导览及其衍生出来的各种互动活动与数字资源等。

阐释一词也标志着博物馆教育具备的叙事情感属性。在阐释—交流的开放过程中,夹杂着主观的思考、情感的产生和共享。博物馆为达到可持续性的教育价值,需要意识到博物馆的情感价值,以及对情感、态度与价值观的塑造④。在知识生产、演绎、传播的过程中,博物馆专业人员赋予丰富的情感链接,以构建的方式去开展与公众的对话和交流,帮助公众构建他们自己的知识体系和情感体验。在博物馆创造的叙事展览空间里,博物馆专业人员不再单纯说明文物的名称、来源等历史信息,而更多地去探究、表达文物背后的故事和意义。博物馆逐渐针对不同的观众群体,采用不同的阐释形式和手段,或通过举办展览、沙龙讲座及影像数字化、互动体验活动,多样化帮助观众对话文物,理解博物馆。

2 基于校园社区的高校博物馆教育

不同于一般公共博物馆,高校博物馆的观众具有以校内师生为主的结构性特征,即博物馆观众的社区化。人类发展的早期,社区的形成与种族、族群、血缘等密切相关⑤。在中文语境下,费孝通先生首次引进“社区”概念,定义为“聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体”⑥。在高校情境下,共同居住、活动在校园里的师生群体组成了一个特殊的社会生活共同体。对高校博物馆而言,校园是它最小单位的社区,校内师生群体是它最主要、最直接面对的教育对象。

伊丽莎白·克鲁克(Elizabeth Crooke)对博物馆和社区的关系进行了解释:“社区需要博物馆保存和阐释其历史和身份认同,而博物馆需要社区居民承认其价值并证明其存在的合理性。”⑦博物馆是社区及社会的驱动者,高校博物馆应成为提供教育服务、塑造校园社区共同记忆的文化机构。高校博物馆在校园内直接、高效地实施知识和情感价值观教育的传播与传递,实现博物馆的教育功能。来自不同地域、不同时期生活在校园的师生在博物馆的教育空间中构建自己与博物馆、自己与其他观众的认知和情感的多重关联,进一步持续性地创造社区集体的文化记忆,不断强化校园社群的共同身份认同。以厦门大学人类博物馆为例,我们可以看到高校博物馆运用三种阐释路径与校园社区建立联系,服务于校园社区教育的探索与实践。

2.1 以藏品建立对话基础

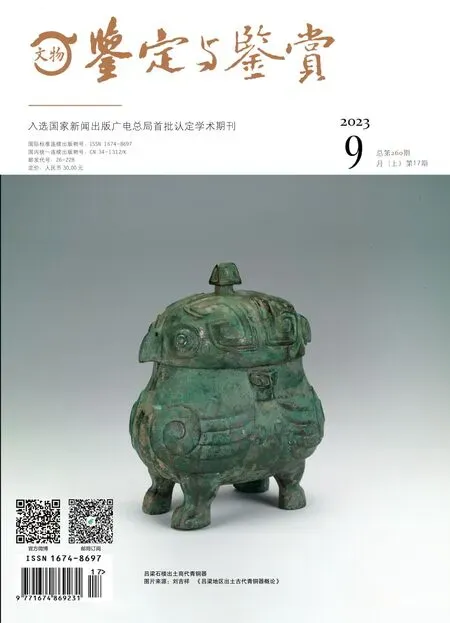

厦门大学人类博物馆在成立初期就以人和物搭建了博物馆与厦门大学最根本的紧密联系。1953年厦门大学人类博物馆正式对外开放,其创办人为中国人类学、民族学奠基人林惠祥先生。林惠祥先生毕业于厦门大学,而后受聘回到厦门大学任教,并担任首任厦门大学人类博物馆馆长,运营管理博物馆。厦门大学人类博物馆大部分馆藏由林惠祥先生和厦门大学师生亲自采集和发掘的,并进行研究。厦门大学师生捐赠的文物标本极大丰富了博物馆物的收藏,也建立了校园社区与博物馆长期可持续的情感关联。馆内的文物有来自厦门大学师生考古发掘的东南地区遗址,如福建龙岩市武平遗址、福建闽侯县昙石山遗址、福建福清市东张遗址以及福建泉州中山公园遗址,其中包含大量珍贵的石器、骨器、陶器和瓷器。除此之外,部分展品由厦门大学师生及厦门民众采集于校园和厦门周边并捐赠给博物馆,如来自厦门大学东边社的石斧、厦门大学建南大会堂的石斧、厦门曾厝垵和灌口的石锛等。

一方面,在不同时期,无论是文物的来源地、采集者还是捐赠者都与厦门大学社区和社群有密不可分的关系。博物馆的专业人员利用这些相关性在展览语境中阐释给观众,将文物广泛的信息以文物说明牌、展板、讲解等多样化途径发散,博物馆得以持续地塑造身份认同感,增强社群与博物馆的关联。梅里曼指出观众对博物馆的兴趣和理解来源于自己可以通过某种形式将过去与自己的地域联系起来,具备一定的感知相关性⑧。对于采集者、捐赠者,赠予文物是他们与博物馆特别的直接联系,其产生参与感、自豪感、归属感推动高校博物馆和社区的黏合。对于后代的厦门大学师生,当他们在参观博物馆时,信息的关联性更加聚焦突出。文物的来源地是熟悉的学习生活场所,文物的采集者、捐赠者是校园社区的前辈。比起普通观众,社区带来的熟悉与陌生感的结合更容易构建个性化的连接,促使师生观众凝聚起来,激起他们探索和学习的欲望。

另一方面,在博物馆成立和发展过程中,厦门大学师生发掘、采集并捐赠的文物和标本是社区对博物馆的理解并且参与阐释的行为证明。博物馆开放的教育情景中,不仅是博物馆在阐释,观众也在阐释。观众既是学习者,又是参与者,他们是博物馆教育得以完成的重要一环。博物馆“物”的意义不再是固有的,而是由文物背景和观众思考共同构建出来的⑨。观众们接收丰富的知识和情感信息的同时也在自主探索学习理解“物”,并将个人认知与博物馆和观众互动交流,利用多种手段方式表达出她们对博物馆的理解和与博物馆的联结。

2.2 打造文博课堂推动人才培养和学科建设

高校博物馆是校园社区的文化机构,应利用自身规模较小适宜创新的优势,发挥服务校园职能,提供了实地教学、授课实践的资源及实践平台。厦门大学人类博物馆积极配合新生入学教育,作为开学第一课,参观厦门大学人类博物馆让学生直观感受到中华优秀传统文化和人类文明。厦门大学人类博物馆的物给公众提供文化认同的情感、反思历史的情感、爱家爱国的情感。对于刚入校的大学生来说,参观校园博物馆是其感知文化情感的重要一课,是激发学生社群理解和体验校园、中华文化底蕴的有益引导。通过新生入学教育,厦门大学人类博物馆帮助学生建立校园和集体归属感,逐步塑造社区的集体记忆。

不仅如此,厦门大学人类博物馆积极响应校区文博爱好者的需求,发挥学术优势,主动开发教学资源并且推动学科建设提升,打造多元化、高水平的文博课程和实践平台。厦门大学人类博物馆专业人员在校选课“档案记忆与大学文化”的文博课堂中担任讲师,将厦门大学人类博物馆丰富馆藏作为主讲内容,结合研究成果,解读藏品背后的文化知识和历史故事;整合高校学术资源,联合推出特色合作课程,如社会与人类学院“博物、致知、看见人类”“台湾高山族文化”,教师发展中心校选课“诗与远方”,公共事务学院“纪实写作”等课程。同时,厦门大学人类博物馆也是厦门大学学生的学习实践基地。厦门大学人类博物馆提供馆员助理岗位,指导学生团队的搭建,让博物馆学、历史学、考古学、传播学等专业学生走进自家博物馆,充分参与一线的教育、策展、科普、文创等阐释工作。在日常志愿讲解接待、国际博物馆日活动、临时展览活动、公众号科普系列推文等项目中切实锻炼和培养高校文博相关学生的能力与经验。

博物馆学习需要学习者有极强的自主性。博物馆良好的教育资源和学习情境为观众提供了主动学习的模式,让学习过程变得活泼生动,使观众在自身体验中可以多维度互动⑩。不论是在文博课堂还是实践工作的阐释过程中,学习者与博物馆的近距离接触都大大增加了思想碰撞和情感交流的切入点。精准锁定对博物馆感兴趣的学生群体,注重学习者的体验,对其进行知识、技能、情感的教育,既增强了学习模式的互动性效果,又积累了集体文化记忆。

2.3 重视博物馆展览和活动的互动体验

博物馆最可持续的、辐射范围最广的教育产品是展览及互动活动,这也是博物馆的核心竞争力。在博物馆展览内容与本地观众关系方面的研究问题上,日本的伊藤寿朗提出“地域志向型博物馆”理念,这类博物馆的展览基本围绕着本地民众的需求展开,尽可能促进区域中的民众参加博物馆的活动⑪。高校博物馆必须意识到自身特殊性,更多地站在校园受众群体的角度进行展览选题和活动策划。近年来,厦门大学人类博物馆深入了解校园师生的文化需求,通过展览和活动多样化地阐释博物馆教育。例如,厦门大学人类博物馆国际博物馆日的系列活动和沉浸式体验及临时展览的创新展陈和互动游戏,不断提升校园社群的参与感和新鲜感,持续激发校园师生对博物馆的兴趣,使博物馆实现常看常新的活力。

在实际操作过程中,博物馆专业人员通过展览及互动体验拓展教育的途径捕捉教育的时刻。2022年9月“洞天遗珍—万寿岩遗址出土文物展”临时展览在厦门大学人类博物馆开展。这是厦门大学人类博物馆首次联合社会博物馆开展的专题展览。博物馆将系统化知识内容进行阐释,通过场景化展陈手段表达,结合创意化文创和互动游戏,方方面面渗透性地与社区师生亲近,使博物馆展览成为社群文化生活的重要组成部分。此次展览的“阿福”原始人物形象结合了文化内涵和娱乐属性,是展览主题和展品的延展,完美契合当代大学生对文博IP形象的想象。文创盲盒抽奖游戏“盒你一起 拆出惊喜”更是紧贴潮流趋势。不管是盲盒游戏还是徽章、便利贴、环保手袋等文创奖品都抓住大学生社群的兴趣点,增强教育效果的同时也传播文化价值。整个展览利用博物馆资源打造具有文化特色的互动体验,是一次深入调研社区需求、与社区大学生群体有效互动的成功尝试和实践。

在2022年国际博物馆日,厦门大学人类博物馆举办“博物馆的力量—联结·对话·传承”主题活动,守正创新,运用寓教于乐的游园会和博物馆奇妙夜实现博物馆教育职能。面对年轻的受众人群,整个博物馆被打造成一个大型文博游乐园,贯穿白天与黑夜。博物馆针对性策划了“寻宝游戏”“文物修复”“投壶”“飞花令”等互动游戏;在博物馆内外设定了特定的打卡拍照点,推出经典馆藏文物拍照手举牌,如时下大热的Instagram和微信合照框;在博物馆夜游中融入了古风背景音乐和手提灯笼、身着中国传统服饰的讲解游览。活动的大众性和创新性吸引大量师生第一次走进博物馆。在博物馆情境中的人—物关系的互动中,观众的感官和情感体验激发起他们对历史文化的思考和对博物馆的理解。大型的参与互动性文博活动可高效地联结博物馆与校园师生,使观众直接与文物对话,建立起校园社区与博物馆的情感、回忆。

3 结语

博物馆教育不仅是博物馆的重要功能,更是作为博物馆重要属性而存在的。博物馆专业人员需要不断扩展和延伸阐释途径与方式,实现教育多元化和场景多样化,满足以学习和体验为主的博物馆教育。

高校博物馆作为大学内部的文化教育机构,高校属性决定了其必须立足于高校,以服务校内师生为首要任务,提供良好的教育资源和平台,丰富校内师生的文化生活。对高校博物馆来说,其本身的地理优势和学术优势已为在校园社区参与下的博物馆教育提供更多可能:身处校园的博物馆可以更高效地增加与校园社区的互动,提升社群的参与度;博物馆资源可以与高校多学科建设紧密结合,转化为校园师生触手可及的“第二课堂”和实践基地。

在实践中,厦门大学人类博物馆运用多种阐释路径创新高校博物馆的教育:以藏品建立对话基础、打造文博课堂推动人才培养和学科建设、重视博物馆展览和活动的互动体验。正是高校博物馆和校园社区积极交流,建立情感,博物馆教育功能才得以实现,在校园师生心中占据独有的价值。

在未来,博物馆要进一步探索其他阐释途径,使博物馆教育融入高校学生的学习生活,要坚持引导高校博物馆教育深入校园,成为校园师生的文化精神支柱力量,致力于博物馆的可持续发展,实现博物馆教育与校园社区共赢的目标,让高校博物馆成为保存校园共同文化记忆、构建共同身份认同不可或缺的文化教育机构。

注释

①周鼎凯,李洪涛,徐帆,等.疫情防控常态化下博物馆策展理念研究[J].洛阳师范学院学报,2022(8):95-97.

②④何东蕾.试论基于博物馆文化特征的博物馆教育[J].中国博物馆,2022(2):107-110.

③陈曾路.更灵活和更智慧:中小博物馆的教育策略[J].中国博物馆,2022(1):10-14.

⑤徐清泉.社区公共文化服务创新策略[M].上海:上海社会科学院出版社,2018.

⑥中共中央办公厅,国务院办公厅.民政部关于在全国推进城市社区建设的意见[EB/OL].(2000-11-19)[2023-02-08].http://jjs.chinadevelopment.com.cn/index.php?s=Policy/Index/detailprint/id/15372.html.

⑦Elizabeth Crooke.Museums and Community: Ideas,Issues and Challenges[M].[出版地不详],2008.

⑧Susan M.Pearce.Archaeological Curatorship[M].London:Bloomsbury Publishing PLC,1996:135.

⑨Susan M.Pearce.Objects as Meaning; or Narrating the Past[M]//Susan Pearce.Objects of Knowledge.London& Atlantic Highlands: The Athlone Press,1980:125-140;常丹婧.苏珊·皮尔斯有关博物馆藏品研究的梳理与思考[J].中国博物馆,2018(3):48-52.

⑩George E.Hein.学在博物馆[M].李中,隋荷,译.北京:北京燕山出版社,2010.

⑪伊藤寿朗.市民のなかの博物館[M].东京:吉川弘文馆,1993.