面向新工科的科产教融合“3-3-3”人才培养路径构建

——以南京工业大学能源与环境系统工程专业为例

王银峰,高 英,朱跃钊

(南京工业大学 能源科学与工程学院,江苏 南京 211816)

引言

随着我国“碳达峰、碳中和”与“循环经济”战略的提出,新兴产业(如新能源与环保产业)的快速发展,使得专业复合型人才紧缺。产业的转型与升级给新工科专业建设提供了机遇,一批具有跨学科交叉特点的能环类新工科专业(如“新能源科学与工程”“能源与环境系统工程”“储能科学与工程”“新能源材料与器件”等)快速发展。2021年7月,教育部印发了《高等学校碳中和科技创新行动计划》,要求充分发挥高校基础研究深厚和学科交叉融合的优势,加快构建高校碳中和科技创新体系和人才培养体系,着力提升科技创新能力和创新人才培养水平,加快碳中和科技成果在重点领域、重点行业和重点区域的示范应用,构建教育、科技和产业统筹推进、融合发展的格局[1]。因此,促进学科专业交叉融合,加快推进新工科建设,已成为能环类新专业人才培养的首要任务。

新工科旨在通过深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,培养具有创新能力、实践能力与国际竞争力的高素质复合型人才,其人才培养理念与工程教育认证一致,二者相辅相成[2-3]。我国对工程教育的改革比欧美发达国家滞后了近20年,新工科建设起步较晚,其科产教融合的人才培养模式仍处于探索阶段[4]。尽管现有工科的科产教协同育人模式在实践层面已取得丰硕的成果,但其培养路径不能满足新工科学科的创新性、交叉性与综合性人才培养需求。此外,受限于合作主体不同的利益诉求,现有工科的科产教融合人才培养路径仍存在许多亟待补齐的短板[5-6]。在能环类相关专业领域,国外早在10多年前将“可持续发展”“可再生资源利用”“绿色环保”等理念融入高等教育专业设置及课程体系之中,并通过储备“双碳”人才,助力相关企业进行绿色发展战略转型,这也为我国的能环类新专业人才培养提供了有益参考[7]。同时,新工科背景下的科产教融合除了人才培养任务外,还承担着科研创新和成果转化任务。如何实现科产教三者的有机统一,快速推进我国新工科学科和专业的发展,对于助力我国绿色循环经济转型具有较强的现实意义。

一、科产教融合的痛点、难点分析

当前,新工科专业科产教融合人才培养路径尚不健全,在科教、科产、产教方面仍存在痛点和难点。

1.科教融合不够深,创新内涵与课程衔接不顺。新工科建设当以创新为引领。过于刚性的培养机制桎梏了学生的个性化发展,培养环境的不足导致学生创新活动有效融入度低,创新意识、创新思维、创新素质等方面能力不足[8]。另外,尽管当前人才培养体系中开设了创新创业相关的课程设置和教学环节,但由于“创新”本身的无形,将其与专业课程和教学内容的有效衔接仍存在一定的挑战。将创新意识、创新思维实体化,通过创新驱动本科教学与人才培养,是实现新工科创新复合型工程师培养的关键。

2.产教融合不够紧,人才供给与产业需求脱节。新工科建设当与产业发展协同,只有人才培养体系的教育资源构建和运行与区域经济和产业发展需求产生强链接,才能真正成为推动高等教育发展和区域经济发展的力量[9]。首先,当前新工科建设缺乏对相关产业的调研与分析,未能形成产教融合的专业特色和办学优势;其次,专业课程设置和人才培养目标之间逻辑联系不够紧密,人才培养未能与新兴产业发展同步;最后,师资队伍建设(包括教学能力和工程实践能力)与产业发展脱节,无法满足科产教融合教学的需求,进而导致跨学科复合型人才的培养成效不佳,人才自主择业与关联产业的需求脱节。

3.科产融合不够实,成果辐射与转化效能不足。新工科建设当以解决重大问题为目标。当前新工科院校与企业及海外高校在科研方向上的联系越发紧密,共建了科研平台和培养了科研队伍,但科产融合对教学和人才培养的重要作用显然被忽视,导致高校教师未能完成教师型工程师身份的积累,校外导师(企业导师/海外教师)没能充分参与新工科专业的教学,科研平台无法发挥教学实践基地的功能,造成了严重的资源浪费。

二、“3-3-3”科产教融合人才培养路径构建

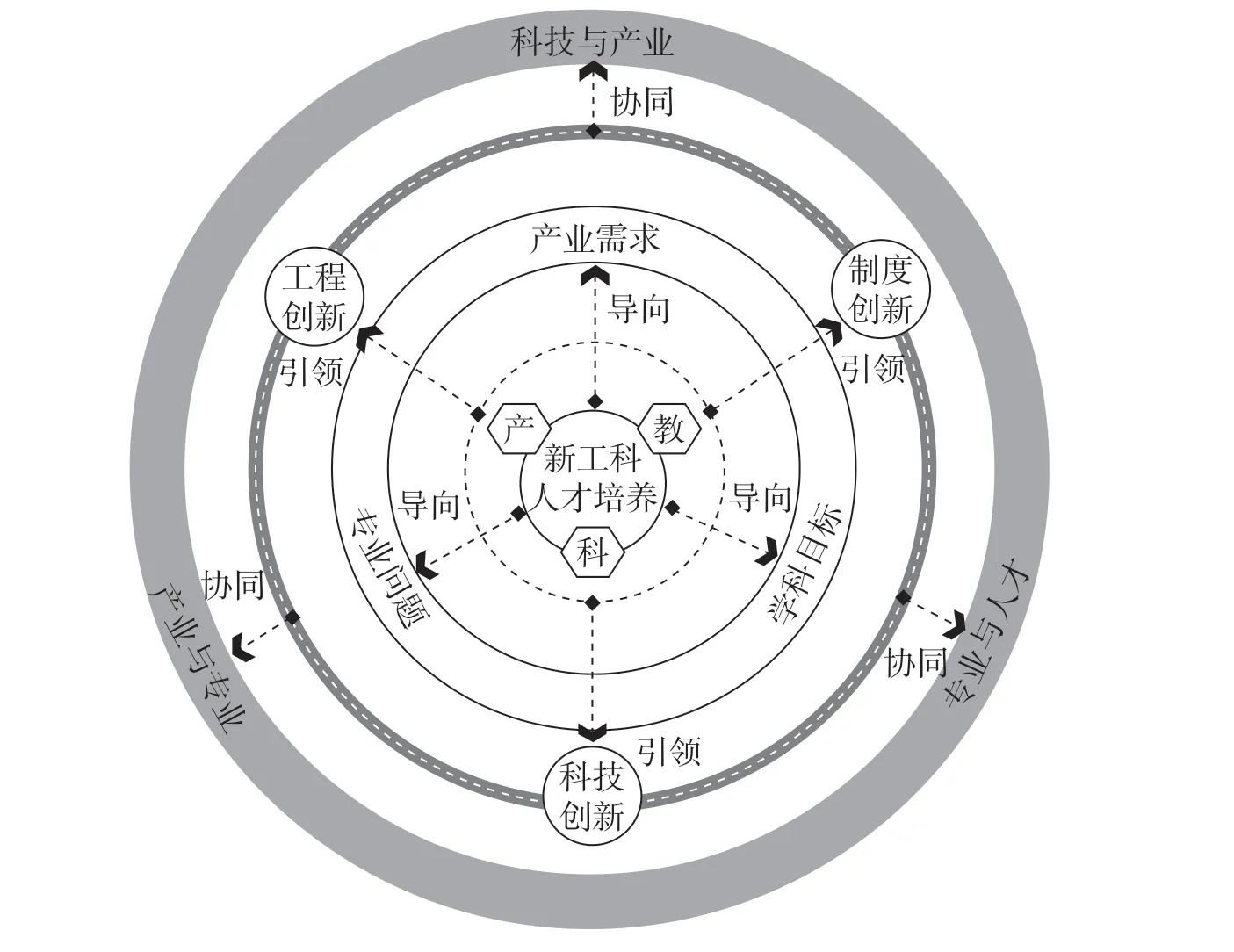

面向国家能源环境重大战略需求以及相关新工科专业的创新性、交叉性与综合性要求,构建科产教融合的“3导向-3引领-3协同”(以下简称“3-3-3”)人才培养新路径(见图1)。

图1 “3-3-3”科产教融合人才培养路径

1.基于产业需求导向、学科目标导向和专业问题导向(3导向),厘清新工科人才培养的新要求,凝练专业人才培养特色,挖掘科技成果转化链中的科产教的融合点,为探索其人才培养机制提供基础。

2.通过科技创新引领、工程创新引领与制度创新引领(3引领),将学科前沿的科研创新项目、工程技改案例融入课堂教学及课外实践,贯通“基础理论—专业基础—创新实践—毕业设计”人才培养链,提升新工科人才的创新创业能力。

3.通过科技与产业协同、产业与专业协同、专业与人才协同(3协同),整合资源,形成具有新工科专业特色的多元化校企实践基地和海内外教学团队,提升新工科人才的工程实践能力与国际竞争力。

三、“3-3-3”人才培养路径实践——以南京工业大学能源与环境系统工程专业为例

本文以南京工业大学能源与环境系统工程(以下简称能环)专业为例,开展“3-3-3”人才培养路径实践。首先调研了国内16所开设本专业的院校,分析了各院校能环专业的办学优势。其中,南京工业大学能环专业面向国家“双碳”和“循环经济”战略需求,依托学校在化工方向的学科优势,融合能源、环境、热能等特色专业,在清洁能源微网(基于新能源与传统能源清洁利用的多能互补耦合供能系统)、有机废物热化学处置与资源化利用等技术和产业领域培养创新型复合型人才,具有典型的新工科特征和鲜明的专业特色。

1.问题及原因分析。通过线上问卷及线下座谈等形式(对象为学生、用人单位、专任教师等),总结了该专业近5年的人才培养成效,发现仍存在专业认可度不高、生源质量逐年降低、专业与就业契合度低、升学率逐年下降、专任教师缺口大、专业发展动力不足等问题。分析其原因,主要有以下几点:(1)能环专业专任教师在专业分流前期的参与度不高,学生对本专业的认识不足,容易造成专业分流时的随大流现象。此外,部分学生对化学化工课程存在恐惧和排斥心理,无法认识到该类课程对未来职业发展的重要作用。(2)能环专业作为新兴的交叉型专业,需要学生具备丰富的化工、热能、环境、过程装备等相关的专业知识,专业基础课程和专业课程繁杂,衔接和融合不足,没有形成较完备的专业课程体系。(3)能环专业涵盖多个研究方向,但目前师资紧缺,且缺乏相关方向的学术带头人,未形成优势的教研团队,在本专业相关的科学研究、平台建设、国际交流与合作方面的进展迟缓,无法支撑专业对口的实训基地建设、企业导师的工程化教学、国际化人才培养。

2.研究思路与方法。广泛收集新工科专业科技成果转化案例,提炼“科学研究—工程应用—创新创业”科技成果转化链与“基础理论—专业基础—创新实践—毕业设计”人才培养链的融合点,将“双师型”教师、校企/海外导师融入本科理论与实践教学中,充分阐释科技与产业、产业与专业、专业与人才的协同发展关系,形成科产教融合的“3-3-3”新工科人才培养路径。具体方案如下:(1)搜集整理了能环专业相关的科技成果转化案例,筛选了具有特色的校企合作案例及科研成果转化基地。依托本专业科研团队的研发优势,如“可再生能源与氢能技术”国家重点研发计划项目以及江苏省有机固废深度处置及制氢工程研究中心所建立的紧密的校企合作关系,梳理专业相关的科研成果转化案例和中试基地,联合打造教学实践案例和平台。(2)以上述教学实践案例和平台为基础,开展课程关联设计,如关联本专业基础课程“工程热力学”“化工原理”“传热学”对科技成果转化系统中传热传质与热化学转化的理论支撑,关联本专业课程“燃烧理论与污染控制”“固体废物处理与资源化”“过程装备成套技术”等对中试试验系统的技术支撑。(3)凝练科技成果转化系统从“概念设计—理论设计—技术和装备设计—系统示范”全过程的创新过程,结合实地实习和考察、指导相关“大创”项目、开展毕业设计等多形式多层次训练本科生创新创业思维和工程实践能力。(4)依托校企科研平台资源,联合相关科技成果转化的企业导师,开展工程经验相关教学;联合海外高校教师,开展本专业相关国际化教学,进一步提升本科生的就业与国际竞争力。

3.实践成效。通过上述人才培养路径实践,充分激发了本科生对能环专业的兴趣,加深了本科生对专业的认同感。近两年,指导大学生在创新创业竞赛中获得了国家级赛事三等奖3项,省部级赛事一等奖3项;“创新实践—毕业设计”贯穿式人才培养10余人次;获得研究生推免4人次;参与赫尔大学国际交流项目3人次;为合作企业输送人才4人次。

结语

随着我国新工科建设的不断推进,科产教协同育人愈发凸显其科学性和重要性,成为顺应高等教育发展趋势之举,是高等学校培养创新型、复合型、应用型人才,适应社会新形态和新兴产业发展的必然选择。通过对科产教融合的新工科人才影响机制分析,开展基于新视角的综合性研究,探索一条行之有效的可复制推广的科产教融合的新工科人才培养路径,对于我国新工科人才培养,服务于社会新业态需求,助力我国能源与环境等新兴战略产业升级具有重要作用。