鄂温克族非物质文化遗产的继承和创新发展

王昱杰,牛春舟(东北农业大学,黑龙江 哈尔滨 150030)

一、前言

一个民族的非物质文化遗产,是这个民族极其重要的精神遗产,也是国家最宝贵的精神财富。现如今,我们要继承和发展各个民族的非物质文化遗产,这将会极大地推动我们各民族文化事业的发展和繁荣。鄂温克族文化,是我国北方少数民族传统文化的一个重要组成部分,它不但继承了北方少数民族传统文化的基本特征,而且形成了自己独特的民族文化。保护好和利用好鄂温克非物质文化遗产,对于加速鄂温克地区经济发展、改善鄂温克族人民物质生活、提高中华民族的整体素质、构建社会主义和谐社会,都具有十分重要的意义。

二、鄂温克族非物质文化遗产的主要内容

目前,鄂温克族非遗项目以民间民俗文化、传统技艺为主。虽然目前有不少人重视鄂温克族非物质文化遗产的保护,但因保护意识不强,有些宝贵的文化遗产还没有被列入非遗保护计划。从整体上看,鄂温克族非物质文化遗产资源十分丰富。由于历史原因和社会现实问题,鄂温克人对非物质文化遗产的关注度还有待加强,增强对其的保护意识是提高其市场竞争力的关键。

(一)鄂温克传统民俗文化

国家级非物质文化遗产“敖鲁古雅鄂温克驯鹿习俗”。鄂温克人在漫长的游猎生活中,与大自然和谐共处、相互依存,代表了中国最后一个狩猎民族的独特文化。驯鹿是猎民生活中重要的帮手,是运输工作中的关键运力,被誉为“林海之舟”,如图1所示。驯鹿在林中自由穿梭,它们夜晚出去觅食,猎民们需要它们回来时会敲打树木,它们随即就会赶回猎民的身边。就目前来看,鄂温克地区驯鹿风俗的基本形式仍保存完善,独具特色的民间风俗,深厚的驯鹿文化,是研究北方民族历史的活化石,具有较高的史学价值。

图1 李震 《寻标记取猎物的姑娘》

国家级非物质文化遗产“鄂温克叙事民歌”,鄂温克族的民歌,曲调优美,别具一格,人们常会即兴演唱。放牧、打猎的歌曲,展现了鄂温克族豪迈、淳朴的性格,奔放、奔放的曲调,饱含着深山野趣,清澈、宽广的旋律,把鄂温克人对家乡的赞美描绘得清新动人,宛如湖水中荡漾的涟漪,灵动奔放。

国家级非物质文化遗产“鄂温克族瑟宾节”,流传于黑龙江省讷河市兴旺鄂温克民族乡的传统节日。瑟宾节是鄂温克族每年一度的重要节庆日,相当于汉族的春节,作为鄂温克族标志性的复合文化符号,几乎涵盖了原始图腾、风情民俗、人文价值取向、社会风俗、艺术审美等多个方面,堪称鄂温克族社会文化的百科全书。

国家级非物质文化遗产“鄂温克抢枢”,鄂温克抢枢是一种以内蒙古地区为主体的民族传统体育竞赛项目。抢枢尤其适用于山区、草原的游牧民族,是一家数人或数家人聚在一起的娱乐和竞赛活动,上到老年,下到青年,都可以以各种形式参与打斗。随着鄂温克族人口的不断迁移,鄂温克族青年人口中很少有人熟悉本民族的历史,在现代社会的大环境中,鄂温克抢枢的文化意蕴日渐淡薄,迫切需要对其进行抢救和保护。

(二)鄂温克传统技艺

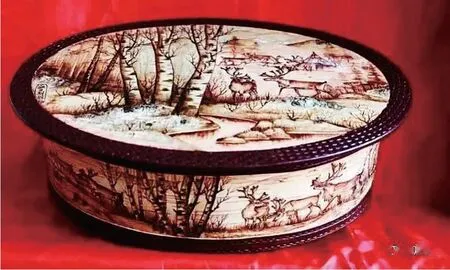

国家级非物质文化遗产“桦树皮制作技艺”,如图2所示。桦树皮具有很好的防水、抗腐蚀性能,鄂温克族以桦树皮为材料制作的生活器皿种类繁多、样式独特、形状各异,而且具有轻便耐用的特点。鄂温克族聚居区有大量的白桦树,用树皮制作的工具极其轻便结实,不易损坏。不过,与其他几个同有桦树皮文化的狩猎民族相比,最具鄂温克族特色的是用桦树皮做的服饰,日常生活中随处可见桦树皮服饰。

图2 鄂温克桦树皮制品

省级非物质文化遗产“鄂温克族鹿哨制作技艺”,如图3所示。鹿哨多以桦树木、柳木制作,能发出一种类似于雄鹿叫声的声音,这是鄂温克人在长期狩猎过程中发明的。鄂温克族的居民在一个地区安顿下来后,就开始饲养鹿群,鹿的主人吹着鹿哨,在黄昏时把鹿叫回圈中。鄂温克族鹿哨制艺是鄂温克族保存至今的一项宝贵的民族文化遗产,它对于丰富和发扬少数民族的传统民族文化有不可替代的作用。

图3 鄂温克鹿哨

省级非物质文化遗产“鄂温克族口弦琴制作技艺”,如图4所示。口弦琴在鄂温克族中被称为“朋留坎”,是中国体积最小的民族簧片乐器,其起源现在已经无从知晓,中国乃至世界众多狩猎民族都有关于口弦琴的记载,是历史比较久远的乐器,口弦琴大多是用铁制成,长12~15 cm,分为琴库与琴簧两个部分。琴库一般是用一种长约20 cm的铁条或铜条制成。琴簧则是用一种非常薄的铜片制成的,它的长度在8 cm左右,宽度在4~5 cm,最细端通常是用极薄的铜片制成。它对于了解狩猎民族的生产、生活及民俗文化有很好的借鉴意义。

图4 鄂温克族口弦琴

还有众多省级非物质文化遗产,如“鄂温克族熟皮子技艺”“鄂温克族欧鬲柱(柳条包)营造技艺”等,这些优秀的传统技艺,共同构成了鄂温克族完整的非物质文化遗产。

三、鄂温克族非物质文化遗产传承与发展中存在的问题

(一)缺乏正式传承人

“人”是少数民族非物质文化遗产保护与传承的灵魂与核心,是少数民族非物质文化遗产保护与传承工作的重要主体。少数民族传承人在文化的保护与传承过程中具有广泛的代表性。因此,对少数民族非物质文化遗产传承人的保护与培养是我国民族非物质文化遗产保护与传承工作的重中之重。然而,对传承人进行培养,要花费很长的时间和大量资金。不管是哪一项传统文化,都要花几年乃至几十年的时间才能融会贯通,导致很多优秀的非物质文化遗产后继无人,这对少数民族非物质文化遗产的传承产生了直接的影响。

(二)企业对非遗传承的局限性

对少数民族非物质文化遗产进行传承和发展,可以生产相关的文创产品,建立相关的文化产业,形成完整的产业链。企业作为我国少数民族非物质文化遗产的传承主体,更是传统文化焕发生机的关键环节。尽管企业的投资能够对文化产业的发展起到一定的推动作用。但是,过度市场化也会带来各种弊端。非物质文化遗产的传承人或者相关企业,为了自身利益,盲目地构建零散的、不成体系的产品文化。这就造成了资源不集中,从而不能形成一个良好的非遗文化产业。

(三)民众对相关政策法律了解甚少

在少数民族地区,人们能够了解到的相关法律法规相当有限,这对少数民族文化遗产的传承和发展造成了不利影响。由于人们对与文化遗产有关的法律、法规缺乏正确的理解,当发生侵权事件时,人们不能及时地保护文化遗产的权益,也不能及时地保护自己的权益,这在某种程度上导致了非物质文化遗产的流失。

四、鄂温克族非物质文化遗产传承与发展的主要措施

(一)人才培养模式的创新性摸索

促进非物质文化遗产的传承和发展,要增强民族文化人才的培养,有规划地训练一批民族文化的专业人才,进而从事非物质文化遗产的研究,并将其送往特殊学校深造学习;同时要加强对代表性继承人的保护,使其成为优秀的传承人。继承人拥有对非物质文化遗产丰富的知识和完整的技艺,是非物质文化遗产代代相传的接班人。保护好相关的传承人,是保护好非物质文化遗产的重要环节。对鄂温克族非物质文化遗产的传承人,给予一定的资助,以促进其传承和发展。

(二)健全相关法律法规:保护知识产权相关的举措

政府的引导,可以为鄂温克族非物质文化遗产的保护营造良好的人文环境。党和政府要高度重视鄂温克族非物质文化遗产的保护和开发,要发挥好重要的引导作用,要将鄂温克族非物质文化遗产的保护和开发作为日常工作的一部分。同时,还需要制定相应的支持政策,增加对鄂温克族非物质文化遗产的支持力度,加强对该地区的基础设施建设,也需要支持社会资本和国外资本参与该地区的传承和发展。

(三)开展地方组织的文旅活动

鄂温克族传统文化的原生态发展,是继承和发扬民族传统文化的最主要途径,因此应当进行相应的文化保护。结合鄂温克族的具体条件,可以以民族乡为单位来进行生态保护,为鄂温克族文化的发展以及当地人的生活提供一个较为安稳的环境。同时,也为鄂温克族的传统文化和艺术创造了一个良好的环境,尽可能地降低人类活动对鄂温克族文化的破坏,使鄂温克族文化的良性循环得以恢复,其生命周期得以延长。同时,也将给鄂温克族的社会经济带来一定的经济效益,这既是对其民族文化的继承与发展,也是对其社会经济的推动。

(四)高质量文创产品的设计与营销

鄂温克族居住地区大多是以出售鄂温克族特色商品为主要收入来源,而这些特色商品大致可分为两大类:一类是土特产,另一类是手工产品。邻近地区的其他少数民族都比较类似,缺乏自己民族特有的文化性和代表性。

一个民族文化要想得到发展,就必须要有优秀的文创产品,在文创产品中所展现的文化必然是优秀的,它与时代的精神理念相一致,是有价值的,可以被广泛地传播和发扬。如果一个文创产品的设计仅停留在外表,而其核心是空洞的,那么它就只能被市场淘汰。鄂温克族文化作为古老的民族文化,一直传承发展至今,一定有其深刻的文化内涵。鄂温克拥有众多国家级非物质文化遗产,历史底蕴丰富,如鄂温克驯鹿文化、鄂温克桦树皮制作、鄂温克族萨满服饰等在全国独一无二。这些优秀的非物质文化遗产,通过一些系统的设计和进一步的艺术加工,可形成独具鄂温克特色的文创产品。

五、结语

在现代化的过程中,少数民族地区的经济和文化受到了严重的挑战,而传统文化的作用也将丧失。只有将少数民族非物质文化遗产作为民族特色文化保护目标,对其进行多方面的考量,对其能否产业化发展进行判断,对其产业化开发的意义进行积极探讨,才能实现非物质文化遗产开发与保护的相互协调,促进中华文化的繁荣和发展。

——以桦树皮画为例