电针八髎穴联合针刺足运感区治疗中风后便秘的临床观察

董建萍,郭丰民,李金刚,王丹丹,尤 磊

(黑龙江省中医药科学院·黑龙江 哈尔滨 150036)

中风又称脑卒中,可分为缺血性中风和出血性中风,是目前临床致残率较高的一种多发性脑血管疾病[1]。便秘是脑卒中患者较为常见的并发症之一,调查显示脑卒中后患者便秘的发病率约为30%~60%[2]。有研究表明,便秘是再次诱发中风的重要原因,由于患者过度用力排便或排便时间过长,导致血压突然升高,使颅内压骤升,容易诱发再次中风,影响患者的预后与转归,严重者甚至危及生命[3];因此,保持大便通畅对脑卒中后患者的康复尤为重要。目前,临床上通常采用各种泻剂、促胃肠动力剂以及肠道菌群调节剂等治疗中风后便秘,但副作用较多,疗效不持久,且易出现耐药性。笔者采用电针八髎穴联合针刺足运感区治疗中风后便秘,疗效较好,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2021年10月—2022年12月本院针灸科收治的符合中风后便秘患者54例,按随机(数字表法)原则将其分为对照组和观察组,每组各27例。其中观察组男17例,女10例;缺血性中风24例,出血性中风3例;年龄58~75岁,平均年龄(64.96±7.83)岁;中风病程(36.86±8.96)月,便秘病程(26.12±10.39)月。对照组男19例,女8例;缺血性中风25例,出血性中风2例;年龄55~74岁,平均年龄(58.36±60.2)岁;中风病程(32.49±10.37)月,便秘病程(25.34±9.97)月。2组患者一般资料经统计学处理无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 1)中风病诊断标准:参照《中风病中医诊断、疗效评定标准》[4]诊断为缺血性中风或出血性中风。2)便秘诊断标准:参照《功能性胃肠病罗马Ⅲ诊断标准》[5];1)必须符合以下两点或两点以上:①至少25%的排便时感到费力、②至少25%的排便为块状或硬便、③至少25%的排便后有不尽感、④至少25%的排便有肛门阻塞感、⑤至少25%的排便需人工协助(如以手指协助排便)、⑥每周排便次数少于3次;2)在不使用轻泻药的情况下基本无松软便;3)没有足够的证据诊断肠易激综合征(IBS)。

1.3 纳入标准 1)符合上述中风病及便秘的诊断标准;2)中风恢复期,中风后出现便秘;3)年龄55~75 岁;4)意识清楚,交流无障碍,能够积极配合治疗;5)患者及家属知情并签署知情同意书。

1.4 排除标准 1)患有直肠、结肠息肉及不全肠梗阻、肠麻痹等消化系统疾病者;2)对针刺敏感或无法接受强刺激者;3)合并心、肝、肾等严重疾病,有活动性出血倾向或认知功能障碍及精神障碍者;4)因刺激性泻药等引起便秘或对观察药过敏者;5)未完成治疗疗程者。

2 方法

2.1 治疗方法 2组患者均给予中风常规治疗,包括营养脑部神经、改善脑循环、康复训练以及调节血糖和血压等。对照组:给予乳果糖口服溶液治疗(奥地利费森尤斯卡比股份有限公司,批号:H20160469),30 mL/日,晨起空腹口服1次,3 d后维持在15 mL/日,10 d为1 个疗程,共观察两个疗程。观察组:电针八髎穴和针刺足运感区治疗。取穴:双侧足运感区,八髎穴(上髎、次髎、中髎、下髎)。操作方法:嘱患者排空小便,取侧卧位,使用75%酒精局部常规消毒。电针八髎穴,使用0.30 mm×50 mm一次性无菌针灸针(贵州安迪药械有限公司),针刺从下髎依次向上髎针刺,下髎垂直于体表进针,中髎针尖向下与体表成70°角进针,次髎针尖向下与体表成50°角进针,上髎针尖向下与体表成30°角进针,刺入骶后孔中,使患者产生轻微放射状触电感,向下腹部及肛门方向放散[6],待患者有针感后连接KWD-808I型脉冲电疗仪(常州市武进长城医疗器械有限公司),在上髎、次髎、中髎、下髎穴上各连接一对电极,选择连续波,频率15 Hz,逐渐调节电流强度至患者局部肌肉微微颤动,每次留针40 min。针刺足运感区:使用0.30 mm×40 mm一次性无菌针灸针,沿头皮快速进针,进针角度为针体与皮肤成15°角,进针后采用平补平泻手法,行针1 min,得气后留针40 min。电针八髎穴与针刺足运感区每日1次,10 d为1 个疗程,休息2 d,继续下一个疗程,连续治疗2 个疗程。

2.2 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[7]中便秘的相关标准执行。治愈:2 d以内排便1次,便质转润,便质及间隔时间接近正常,解时通畅,其余症状皆改善;好转:3 d以内排便,便质转润,排便欠畅,其余症状均好转;未愈:症状无改善。

2.3 观察指标

2.3.1 大便性状评分量表评分 应用大便性状评分量表(Bristol)[8]在治疗前后对患者的粪便进行具体的分型评分,评分条目如下:1 分(坚果状、不易排出的硬块状便);2 分(成块的腊肠状);3 分(表面有裂缝的腊肠状);4 分(光滑的腊肠状软便);5 分(易于排出且有明确边界的软团状物);6 分(整齐边缘的松散片状物,糊状便或水样便);7 分(完全是液体,无固体成分)。

2.3.2 PAC-SYM(便秘患者症状)自评问卷评分 参照《临床常用便秘诊断和疗效评价量表的特征》[9],由腹部症状,粪便性状,直肠症状3 个部分共12个条目构成。该量表通过5 级进行评价,根据症状表现的严重程度进行分级,由无到非常严重分别记为0~4 分,分数越高表明症状越重。

3 结果

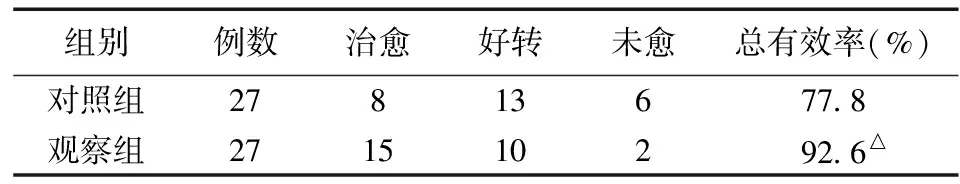

3.1 2组患者疗效比较 见表1。

表1 2组患者疗效比较(例)

3.2 2组患者治疗前后大便性状评分比较 见表2。

表2 2组患者治疗前后Bristol大便性状评分比较分)

3.3 2组患者治疗前后便秘症状自评评分比较 见表3。

表3 2组患者治疗前后PAC-SYM评分比较分)

4 讨论

中风是目前临床常见的脑血管疾病,多见于中老年人。随着现代医疗水平的提升以及流行病学的预防和普及,虽然死亡率和致残率明显下降,但中风后不同程度的并发症也给患者造成了很大困扰。中风后便秘是较为常见的并发症,主要是由于脑血管病变部位导致的神经损伤,致使排便反射失常而导致便秘[10]。西医治疗主要以药物为主并配合改善膳食结构,常见的西药有莫沙比利、聚乙二醇等,此外,尚有灌肠、开塞露外用等方法;虽可一定程度上改善症状,但长期效果不佳,疗效不持久,且副作用较大,无法从根本上解决问题,而且长期服用西药会导致不同程度的腹泻、呕吐及胃肠功能紊乱。

中风后便秘的发病原因很多,中风患者多由于年老体弱、肝肾阴虚,或肝阳上亢,肝火内盛,或饮食不节,脾胃失调,致使气血瘀滞、痰浊痹阻;而使气血不足、津液亏虚,导致粪便在肠道中失于濡润而干燥硬化;或由于中风后肢体活动受限,活动量减少导致脾胃运化失调而气滞中焦,胃肠蠕动减慢,使食物及糟粕停于肠中运行受阻,日久秘结于肠中,故而便秘。近年来,采用电针八髎穴治疗中风后便秘,取得满意效果。八髎穴最早出自《素问·骨空论》中“腰痛不可以转摇,急引阴卵,刺八髎与痛上,八髎在腰尻之间”。《千金要方》记载:“大小便不利”可“灸八髎百壮”。《针灸聚英》也载:“主大小便不利”[11]。八髎穴归属于足太阳膀胱经,位于腰骶部,靠近直肠,有疏经通络、行气活血、贯通三焦和调节人体全身各脏腑气机的作用[12];因此,选取八髎穴进行治疗。电针八髎穴可激发人体经络气血,使全身气机通畅,气血调和,以达到升清降浊,通利三焦,导滞而通便的功效。临床研究认为,针刺八髎穴可增强胃肠蠕动功能,使通调腑气功能提高,恢复魄门正常启闭,则排便功能正常。同时,针刺腰骶部八髎穴,尚可使针刺效应“直达病所”,使针感可直接传导到前后二阴,改善患者的肠道及肛周肌肉运动功能,提高腹壁直肠压力,促使肛周肌肉扩张,恢复肛门排气,促进排便。现代医学认为,排便反射的中枢有高级中枢和低级中枢。高级中枢位于大脑皮层,而低级中枢在腰骶段脊髓。八髎穴位于腰骶部,恰好是控制人体排便的低级中枢所在位置,其穴位深部有第1、2、3、4骶神经走行,而骶神经根走行于椎管内,因此电针八髎穴可以刺激骶神经,增强直肠感觉功能,增加肠道蠕动,使肠液分泌增多,促进直肠周围肌肉协同运动,从而顺畅排便。研究认为,增加直肠的敏感性,就会降低直肠扩张的阈值,从而产生排便冲动,发挥缓解和治疗便秘的疗效[13]。电针的脉冲作用可由足太阳膀胱络脉或经别等传至体内更深处,通过抑制或兴奋S1~S4骶神经使肛门及直肠恢复正常的贮粪和排便功能[14]。

依据排便中枢在大脑皮层下神经定位及中枢神经反射功能,选择针刺头部足运感区,该区位于旁中央小叶在大脑皮层的投射区,也恰好是人体大脑控制排便的高级中枢所在位置。针刺该穴区,既可以改善该部位脑组织缺氧和缺血,加速血液循环[15],同时刺激排便反射的高级中枢及自主神经,从而对腰骶部的低级排便中枢进行调控,以调节控制胃肠动力功能,促进排便。现代研究认为,大脑是调节胃肠道的中枢器官,脑功能的障碍可加重胃肠功能的紊乱,形成恶性循环。便秘亦可影响患者的心理健康,影响中风患者的康复。因此,对于便秘的治疗亦应关注于脑功能的治疗以及对神经心理方面的调节和治疗,正如脑肠轴学说指出,脑肠互相交通,相互联系。中风后患者脑功能受损,不同程度存在心理障碍,而中风后便秘加重患者的心理障碍,不同程度存在抑郁和焦虑情绪。采用头针足运感区治疗便秘,可通过脑肠轴由脑到肠的下行通路,刺激该通路中所包含的中枢神经系统、自主神经系统、神经内分泌免疫系统,从而增强胃肠动力功能[16]。同时改善调节神经功能和缓解患者的心理压力,达到治疗便秘的目的。

乳果糖口服液是目前临床上治疗便秘的常用药[17],该药是目前临床公认疗效好、副作用较小的药物,但初期治疗仍会有腹胀、腹泻和腹痛等不良反应,中等剂量可能导致胃部有烧灼感,剂量过大可能出现腹泻、腹痛及电解质紊乱等不良反应。长期应用会损伤肠道功能[18],疗效亦不能持续长久。与之相比,电针八髎穴与针刺足运感区治疗便秘,有疗效好及安全的优势。

本研究结果显示:2组患者治疗后,观察组的总有效率为92.6%,明显优于对照组的总有效率77.8% (P<0.05);2 组患者治疗后大便性状评分(Bristol评分)均较治疗前增高(P<0.05),便秘症状自评积分(PAC-SYM积分)较治疗前降低(P<0.05),且观察组大便性状评分增幅明显高于对照组(P<0.05)。

综上所述,采用电针八髎穴联合针刺足运感区治疗中风后便秘有良好的临床效果,可明显改善便质、缩短排便时间及减轻患者腹胀等腹部症状,提高患者的生活质量,且安全可靠,副作用小,患者痛苦少,值得临床上推广应用。