让学生常怀感恩之心

王同心

感恩教育是教育者通过一定的教育内容对受教育者实施的知恩、感恩、报恩和施恩的人文教育,是一种以情动情的情感教育,是一种以德报德的道德教育,是一种以人性唤起人性的人性教育,是在心灵深处不断孕育强大学习动力的自我教育。

今天,虽然物质生活已达到较高水平,但是学生的感恩意识缺失,不懂感恩、不会感恩、拒绝感恩的现象时有发生,暴露出基础道德滑坡、理想信念缺位、价值观念扭曲等一系列深层次的问题,严重影响教育教学质量。究其原因有三:一是学生中独生子女居多,在家中备受溺爱,长辈们只知道默默地付出,却忽略了对孩子的感恩教育,致使孩子们以为向长辈们索取是天经地义的事,养成了只想索取、不思回报的习惯。二是由于分数成为唯一评价标准已有多年,“不考则不教,不考则不学”成了学校的普遍现象。感恩教育缺失就可想而知了。三是改革开放30年来,国门打开了,空气新鲜了,但是拜金主义等一些不健康的思潮也进来了,严重影响了青少年的价值观,他们朴素美好的情感被淹没,感恩情素缺失。

感恩是一种美好的情感,是一种健康的生活态度,是人性的高贵灵魂,是道德的良性互动,是孕育学习动力的润滑剂。感恩缺失是一种社会顽疾,它腐蚀良心、伤害爱心、赶走善心,任其蔓延,校园将成为感情的荒漠,学习将会失去动力之源,教育将会失去根基。使学生常怀感恩之心、常留感恩之意、常存感恩之情,才会对家庭充满眷恋,对生活寄予希望,对别人施以爱心,对学校怀有敬意,对社会予以回报。

呼唤感恩的回归,加强感恩教育,成为目前德育领域最为迫切的一项任务。

近年来,河南省济源市第六中学把感恩教育作为突破口,全面提升学生的道德素质,进而提升素质教育质量和效率。

一、让学生学会感谢。

感恩教育并不是近年来才有的,但是,在现今社会中,如果不能创造感恩教育的新模式,就很难取得好的效果。济源六中围绕学生的生活世界,开展了“三个感谢”教育活动。

1.感谢父母。

父母是孩子成長的法定监护人,是其衣食住行的保障者,不仅给予了孩子生命,还用毕生精力为其创造幸福美好的生活。

为了把“感谢父母”落到实处,济源六中积极开展了“六心孝敬”活动:一是常问好,讲礼貌,让父母舒心。学生在任何时候见到父母都要主动问好,如“爸爸好”、“妈妈辛苦了”等,让父母看在眼里,喜在心里,自然舒心。二是少空谈,多帮忙,让父母省心。学生要自立自强地生活,自己的事自己做,力所能及地做些家务,并积极参加一些公益劳动,让父母少一些辛劳。三是求上进,走正道,让父母宽心。学校教育学生要不断提高自身修养,政治上爱国守法,积极上进;道德上诚实守信,修身养性;言谈举止上养成良好的习惯,做一个对国家和社会有用的优秀人才。四是勤学习,苦钻研,让父母放心。勤奋学习,刻苦钻研是中学生对父母“大孝”的突出表现,学校教育学生必须好好学习,天天向上,只有具备了真才实学,才能自立,才能服务社会,让父母感受到自己实实在在的孝心。五是遇难事,多商量,让父母称心。学生不管遇到什么样的烦心事、难事,都要和父母心平气和地交流沟通,最终找到妥善的解决方案,让父母少一分烦恼,多一分称心。六是遇矛盾,能宽容,让父母顺心。学生和父母产生矛盾时,要多从父母的角度考虑问题,尽量宽容父母过分的爱心,在宽容中学会感恩,让父母顺心。一位家长深情地对老师说:“当从来不做家务的孩子回家拿起拖把、扫帚时,我感到孩子突然长大了,那种幸福的感觉真是难以言表,我非常赞赏学校的感恩活动。”这样,孩子就在感恩教育中与父母形成了互动,父母获取了爱心的回报和满足,孩子在感恩中找到了发奋学习的动力,不知不觉形成了潜在的学习促进机制。

2.感谢学校。

对于中学生来说,感恩情怀的培育是一个循序渐进的过程,必须从学校这个大氛围中去耳濡目染,去感受升华。为此,济源六中开展感谢学校活动,教育广大中学生“感谢同学给我友谊,感谢老师给我知识,感谢领导给我舞台”。

学校重点开展了感谢老师活动。一是让教师成为学生感恩的参与者。学校举行“老师您辛苦了”征文比赛等活动,师生利用班会时间进行情感交流,教师和学生面对面“实话实说”,坦诚交流,促使师生换位思考、相互理解,让教师成为学生感恩的对象。一个后进生说:“没想到老师对我的学习情况那么清楚,他的话每一句都说在我的心坎上,我感谢老师对我付出辛劳和汗水!”二是让教师成为学生感恩的共鸣者。这就是说,让教师的情感始终和学生处在同一感情线上,并与其达成最微妙的融合和共鸣,这样不仅能够赢得学生的感恩,而且能使教师成为学生情感的共鸣者,使学生学有榜样,逐步形成学习进步的内驱力。三是让教师成为学生人格的尊重者。尊重是人的基本需要,是学生进步的重要前提。感恩教育只有尊重学生的人格,才能取得事半功倍的效果。为此,学校每位教师真诚地对待每一个学生,充分尊重每个学生的人格,理解、支持和宽容学生,和学生一起共同成长,使学生在心灵相通的理解、尊重和关爱中,体验到一种被尊重感和幸福感,形成超越自我的学习动力。

3.感谢社会。

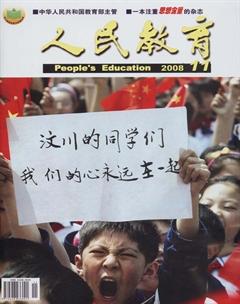

这是中学生感恩教育的重要一环。家庭幸福、学校发展都是国家经济快速发展的一个缩影,感谢社会给予幸福,就必须从了解国情、市情入手。就全国而言,今年是改革开放30周年,也是奥运年,呈现出硕果累累、欣欣向荣的美好景象;就济源市来说,今年是撤县建市20周年,社会各项事业取得了巨大成果,成为河南省一个重要的省辖市。学校把30年来我国取得的巨大成就和济源市撤县建市20年来取得的成果编写成校本教材,利用报告会、座谈会、讲座等形式,引导学生感受今天幸福生活的来之不易,确立正确的世界观、价值观和人生观,树立为中华之崛起而努力读书的雄心壮志。

感恩教育是一项涉及面广的社会性工作,济源六中在积极开展“三个感谢”活动的同时,注重发挥家长、学校和社区基地的辐射教育作用,形成了“内外互动、三方联动、沟通交流、和谐共赢”的感恩教育新模式,使感恩教育成为德育的一个新载体,成为爱国主义教育的一个新形式,成为孕育学生学习动力的一个新机制。

二、以文化孕育学生的感恩情愫。

感恩文化是校园文化的一个组成部分,反映着学校感恩教育的观念、理念、传统、内涵和特色,是学校德育与智育相统一的精神文化的总和,对全校师生起着导向、凝聚、激励和约束的作用,有利于教学相长,有利于学生形成能动积极的学习动力机制,实现学校“低进中出、中进高出、优生更优”的办学目标。

1.构建感恩教育的物质文化。

济源六中在学校物质文化建设中注重凸显感恩教育的内涵,结合自己的办学特色、学校特点和教育精神,按照高品位、重熏陶的原则,合理规划、科学布局,在科学化、标准化建设的基础上,形成了独特的感恩文化。学校的自然景观建设达到了美化、绿化、亮化、净化的要求;人文景观突出感恩文化的内涵,达到了怡情励志、促进师生共同成长的目的。与此同时,学校在加强校园文化建设中强化感恩文化建设,在展室、校园广播、宣传栏、校报校刊中开设感恩教育板块,不断加强感恩文化的阵地建设。学校充分利用校园的每一面墙、每一处景点、每一个宣传栏、每一块黑板、每一个展室,充分展示伟人、名家的成功足迹和感恩方面的名言、警句等,让校园处处时时都能育人。学校还注重举办学生优秀成果、学校优秀毕业生事迹以及学校荣誉展览,让学生在感受学校厚重历史和辉煌业绩中学会感恩。这些物质文化建设充满了孝道、成功、自信、催人奋进的文化气息,激发了师生的热情和朝气,促进了健康、和谐、向上的感恩文化的形成和发展。

2.构建感恩教育的精神文化。

精神文化是感恩文化的灵魂。忽视精神文化建设,感恩教育文化建设就会流于形式。济源六中在这方面用了不少心思。一是传授感恩道理,培养感恩意识。学校选择、编写感恩教育的校本教材,并将其列入学生必选课程。如《弟子规》,中国历史上的“衔草结环”的美丽传说,“滴水泉”的感人故事等,给不同年级的学生开设相应的课程。通过班会、课外活动、阅读课等途径向学生讲述为什么要感恩、怎样感恩的道理,使学生知道知恩图报是中华民族传统美德的重要内容,知恩与图报是每个人应遵循的基本道德准则,是做人的起码修养;使学生懂得我们每个人都应该对生活、亲人、师友、社会、祖国、人类、自然心存感激;使学生学会用恰当的方式给予报答。二是创设情境激发学生的感恩情感。学校采用学生喜闻乐见的形式积极创建感恩文化氛围。如把感恩歌曲《母亲》、《一封家书》等改编成上下课铃声,让学生每天接受感恩音乐的熏陶;周末选择《孝子感天下》、《背着爸爸上学》、《回报恩情》等进行感恩影视展播;举办以感恩为主题的艺术节、演讲比赛,举办以感恩为主题的作文竞赛等,让學生处处体会到感恩的情感,感受到感恩就在我们的生活之中,强化感恩意识。三是强化感恩实践,实现道德内化。仅仅获得感恩知识、体验感恩情感是远远不够的,更重要的是通过行动去内化感恩品质,使感恩成为一种习惯。学校将感恩实践与综合实践活动有机地联系在一起,纳入课程管理,同时建立激励机制,促使学生自觉报恩习惯的养成。学校还把感恩实践列入社区服务课程进行管理,建立感恩档案,要求学生从最基本和最基础的感恩报恩活动做起。如给养育自己的父母,培养自己的母校、老师写感恩信,亲手制作最简单的贺卡等,使感恩可见、可做。

3.构建感恩教育的和谐文化。

和谐是感恩教育文化建设的重要原则。一是要构建和谐的人际关系。学生是感恩教育的主体,和谐的感恩文化须以人为本,构建平等、尊重、理解、包容的人际关系。校长要以教师为本,以真诚友善的态度关心人,以博大的胸怀包容人,以高尚的人格魅力感染人,以公平公正的机制激励人,使教师对校长孕生感恩真情,有尊严、有成就、有归属感。教师要以学生为本,以自己高尚的道德情操、优良的个性品质、高度的责任心、渊博的知识和完美的教育教学艺术为学生创造良好的环境和条件,开发学生自身的潜能,使学生个性得以张扬,情感、意志、性格得以培养,德智体美得以全面发展,成为与自然、与社会、与自身和谐发展的时代新人。二是要构建和谐课堂。这是学生幸福成长的必要条件。师生是课堂教学的共同体,教学过程是师生互动交往、共同发展的过程。因此,学校应科学地协调好课堂各种教育要素之间的关系,使各要素得以稳定、有序、健康地发展。这其中,最重要的是,教师充分尊重学生的人格,平等民主地对待每一个学生,关注个体差异,满足不同需求,创设学生主动参与的课堂氛围,激发学生的学习热情,孕育学生的学习动力,使学生在各方面都能实现和谐发展。三是要构建促进和谐的管理制度。管理制度是在学校管理中逐步形成的,师生共同认同和遵循的价值观念、行为方式,是一种制度文化体系。构建和谐的管理制度,必须遵循“以人为本”的管理理念,协调好学校与教师、学生的关系,把办学思想、学校特色、学校发展规划以及教师的理想追求、学生的和谐成长纳入制度体系之中。制度的形成按照“自下而上、自上而下、上下互动、共同酝酿”的要求,制定前广泛征求意见,实施中做细致的沟通对话,科学地应用目标管理、层次管理、评价管理、情感管理等手段,使制度在实施中日臻完善,日趋和谐。

总之,感恩教育的可贵之处,就是它找到了道德教育的一个突破口,进而促进学生综合素质的全面提升,是一项充满希望的朝阳工程。

(作者系河南省济源市第六中学校长)