南北音乐文学体系的对立融合与词的起源

成松柳,陈江雄

(长沙理工大学 文法学院,湖南 长沙 410076)

词的起源问题历来为词学界所关注,从北宋以来至于今,解家众多,说法纷纭,未有定论。近现代以来,研究者从音乐角度出发,比较一致的认可词为音乐文学,认为研究词的起源应从音乐角度切入,于是发展出“燕乐说”,认为词的形成主要受燕乐的影响。“燕乐说”之后又有“隋唐燕乐说”附之。然而,“燕乐”一词概念并不明确,无法用它来界定词与非词的区别,并且极易走入“胡乐生词说”的迷雾,完全忽视当时中国南方确实存在着的音乐,很难解释中唐文人创作的大量南方词。

本文继承近现代以来的“音乐说”,在探索隋唐新音乐的基础上,厘清当时南方音乐与北方音乐的差别,以此为前提,深入分析南北方的音乐文学;描述“词”的体制与风格所存在南北的差别。

一、音乐及文化上的背景

从文学艺术的发展历程来看,语言的地域性差异是必然的,也将影响到音乐及文学的风格。倘若从东汉末年算起,到公元589年隋灭陈统一中国,大约四百年间,真正全国统一的只有西晋五十余年。中国文化在这四百年间发生了较为严重的南北分流,尤其在音乐上,北方地区当时流行着迥异于南方的音乐,影响于乐府文学,南北民歌的差异就很明显,这一明显差异,对词的起源也是有影响的。

(一)隋唐音乐的南北源流

据《旧唐书·祖孝孙传》记载:“(唐)高祖受禅……时军国多务,未遑改创,乐府尚用隋氏旧文。武德七年,始命孝孙及秘书监窦琎修定雅乐。孝孙又以陈、梁旧乐杂用吴、楚之音,周、齐旧乐多涉胡戎之伎,于是斟酌南北,考以古音,作大唐雅乐。以十二月各顺其律,旋相为宫,制十二乐,合三十二曲、八十四调。”[1]唐初南北音乐存在严重差异,按新的大一统王朝的要求,便要把它统一起来。又如盛唐人杜佑写的《通典》所记载:“贞观之初,合考隋氏所传南北之乐,梁陈尽吴楚之声,周齐皆胡虏之音。乃命太常卿祖孝孙正宫调,起居郎吕才习音韵,协律郎张文收考律吕,平其散滥,为之折衷”[2],为之折衷的结果是促成俗乐二十八调的产生。中国古代音乐发展到隋唐之际,逐渐形成了三种主要音阶:正声音阶、下徵音阶、清商音阶。正声音阶又称雅乐音阶,在汉以前的宫廷音乐中就已经产生;下徵音阶也称清乐音阶,在南北朝流行的“清乐”中广泛使用;清商音阶“南北朝时候,随着龟兹音乐的内传而为宫廷所采用,后来传播民间,成为唐宋时候最流行的音阶之一。”[3]但其实,这种音阶在中国固有的音乐体系中也能产生,后来,清商音阶成了唐燕乐的主要使用音阶,故而又称“燕乐音阶”,虽然未必合理,“这种‘生于楚调’的‘侧调’音阶,从汉魏南北朝以来逐渐扩大其影响,以致成为隋唐燕乐中最常用的音阶,所以后来就把这种带b7的宫调音阶直呼为‘燕乐音阶’或‘燕乐调’。严格说来,这种称呼是不够科学的,不如叫‘侧调’为好。因为隋唐燕乐实际是多种音阶并用的,侧调只是其中之一而已。”[4]郭茂倩《乐府诗集·近代曲辞一》:“唐武德初,因隋旧制,用九部乐。太宗增高昌乐,又造讌乐,而去礼毕曲。其著令者十部:一曰讌乐,二曰清商,三曰西凉,四曰天竺,五曰高丽,六曰龟兹,七曰安国,八曰疏勒,九曰高昌,十曰康国。而总谓之燕乐,声辞繁杂,不可胜纪。凡燕乐诸曲,始于武德、贞观,盛于开元、天宝。其著录者十四调二百二十二曲。”[5]这里十部乐实为仪式性乐种,其一“讌乐”当为“宴乐(le)”之乐(yue),《旧唐书·音乐一》:“(贞观)十四年,有景云见,河水清。张文收采古《朱雁》、《天马》之义,制《景云河清歌》,名曰宴乐,奏之管弦,为诸乐之首,元会第一奏者是也。”[1]可知这正是宴会上演奏的一个乐种。为何又“总谓之‘燕乐’”?应该是在宋人看来,各种调式音乐都可用于“燕(宴)乐”演奏的缘故。但却不可以把它与“二十八调”相混淆,据《旧唐书·音乐三》记载:“(贞观三年)时太常旧相传有宫、商、角、徵、羽《讌乐》五调歌词各一卷”[1],可见当时宴会上所用的音乐,调式很丰富,与盛唐以后民间的俗乐二十八调并不一样,俗乐二十八调由七均四宫旋相而成,并无徵宫,由此也可见传统上认为词起源于“燕乐二十八调”的说法并不是很科学。

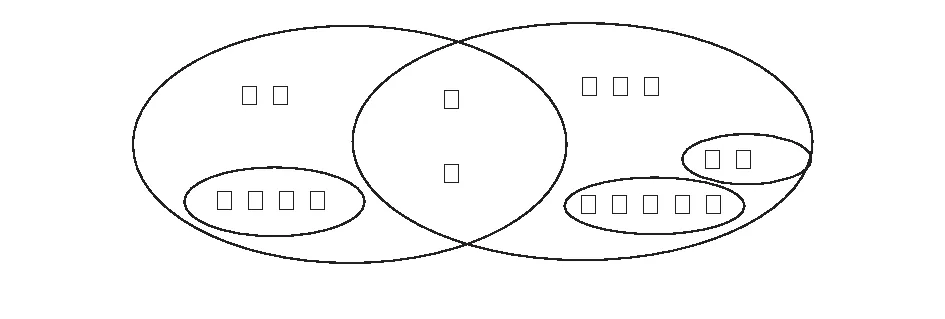

隋唐之际音乐乐调上的南北源流如上所简述,至于乐种上的情况,看看下面的这张 “隋唐音乐乐种图”[6]就可以一眼明了:

图1 隋唐音乐乐种图

“燕乐”,唐以前其名实本为“宴乐”,“燕”与“宴”相通,唐以后名实发生变化,既可以指一种新的音乐品种,也可以指“宴乐”这个本义,如《宋史·乐志十七·燕乐条》:“古者,燕乐自周以来用之。唐贞观增隋九部为十部,以张文收所制歌名燕乐,而被之管弦。厥后至坐部伎琵琶曲,盛流于时,匪直汉氏上林乐府、缦乐不应经法而已。宋初置教坊,得江南乐,已汰其坐部不用。自后因旧曲创新声,转加流丽。政和间,诏以大晟雅乐施于燕飨。”[7]俗乐二十八调体系在民间成熟后,便与燕乐的名义渐渐混合了,既俗又雅,极为流行,一直到元明的民间戏曲中还采用着。清商乐为南朝流行音乐,主要用下徵调法,即清乐音阶。胡乐的情况稍微复杂一点,但影响于“燕乐”的主要是“龟兹乐”,龟兹乐使用的主要是清商音阶。雅乐中,正声音阶始终占主流。图1中,圈内之圈为宫廷使用的音乐,因唐教坊与民间相流通,且燕乐为中外音乐所促成,为当时新的音乐品种,故不分宫廷与民间,由燕乐与清商乐相交融而成的法曲,其成熟繁盛在唐开元之后,故不列。此图仅可以观示隋唐之际乐种的概况,从中也可以窥见南北音乐的源流。

(二)文学上的南北源流

唐以前南北文学存在明显差异,“燕赵多慷慨悲歌之士,吴楚多放诞纤丽之文,自古然矣。自唐以前,于诗于文于赋,皆南北各为家数。长城饮马,河梁携手,北人之气概也。江南草长,洞庭始波,南人之情怀也。散文之长江大河,一泻千里者,北人为优,骈文之镂云刻月,善移我情者,南人为优。”[8]这种差别是如何造成的呢?刘师培《南北文学不同论》有一段很好的解释:“夫声律之始,本于声音。发喉引声,和言中宫,危言中商,疾言中角,微言中徵羽,商角响高,宫羽声下,高下既区,清浊旋别。善乎《吕览》之溯声音也,谓涂山歌于侯人,始为南音,有娀谣于飞燕,始为北音。则南声之始,起于淮汉间,北声之始,起于河渭间。故神州语言虽随境而区,而考厥指归,则析分南北为二种。陆法言有言:吴楚之音时伤清浅,燕赵之音多伤重浊,此则言分南北之确证也。声能成章者谓之言,言之成章者谓之文。古代音分南北,河济之间古称中夏,故北音谓之夏声,又谓之雅言。淮汉之间古称荆楚,故南音谓之楚声,或斥为南蛮鴃舌……声音既殊,故南方之文亦与北方迥别。”[9]与音乐的南北差异一样,文学南北风格的不同也受语言地域性差异的影响。初唐人写的《隋书·文学传》也有这样的看法:“自汉、魏以来,迄乎晋、宋,其体屡变,前哲论之详矣……江左宫商发越,贵于清绮,河朔词义贞刚,重乎气质。气质则理胜其词,清绮则文过其意,理深者便于时用,文华者宜于咏歌,此其南北词人得失之大较也。”[10]对于词体文学之后的戏曲文学,南北的差异同样明显,明王世贞《曲藻》:“凡曲,北字多而调促,促处见筋;南字少而调缓,缓处见眼。北则辞情多而声情少,南则辞情少而声情多。”[11]即“南曲偏于柔婉,北曲偏于刚劲”,如此从语言及音乐上入手分析,可谓一语中的。那么,对于本文要着重论述的词体文学呢,是不是也有这种差别?的确是存在的。词学大家况周颐在《蕙风词话》中就有一段很经典的论述宋金词文学差别的文字,使人有理由相信词在起源阶段于文字上也有南北差异[12]。考察当时民间歌曲的差别,我们就更明白不过了。

二、词作为音乐文学分南北

音乐文学分南北。隋唐以来,中国文化经过多次大融合,文化之源相同,但南北的差异始终存在着,这是流的不同。限于篇幅,本部分讨论音乐文学,着重从宏观上把握宫廷歌舞伎乐向小型化发展促成填词兴起的背景,对于词南北风格的差别主要在民间音乐文学中分析。

(一)音乐文学略说

凡音乐自音乐,文学自文学,就没有音乐文学可言。音乐有声乐,有器乐,声乐需要配歌词演唱,这使得音乐与文学的结合成为可能。凡配合音乐演唱的具有一定文学性的歌词才可以称为音乐文学。《尚书·尧典》说:“诗言志,歌永言,声依永,律和声”,《文心雕龙·乐府篇》也说:“凡乐辞曰诗,诗声曰歌”又“诗为乐心,声为乐体。乐体在心,瞽师务调其器,乐心在诗,君子务正其文”,可知东汉以前,音乐依附于诗,先有诗后配乐,或诗乐同时产生,音乐曲式结构依附于诗句结构。《毛诗序》说:“诗者志之所之也,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足,故永歌之。”诗句结构又明显的受语言的自然结构所影响,因而,《诗经》、《楚辞》以及汉魏乐府,诗歌的句式结构并无一定,短的有二、三言,长的有八、九言。句内的节奏也无严格规定,如“诞置之隘巷,牛羊腓字之”(《诗经·生民·大雅》),为“122,23”节奏,“畏我诸兄。仲可怀也,诸兄之言,亦可畏也”(《诗经·郑风·将仲子》),为“22,13,22,13”节奏,这完全是语言与音乐的自然结合。后来,齐言诗句的节奏走向规范化,但杂言诗却还在和音乐痛苦的磨合着,这种情况在口语化的乐府民歌中更是明显,如“上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震夏雨雪,天地合,乃敢与君绝。”(《上邪》)这首歌曲应当是歌词与曲调同时产生的,因而诗句结构很自然,全诗的句式有二、三、四、五、六、七言,节奏如下:“2,33,23,3,22,223,3,23”。《宋书·乐志》载有《上邪》曲四解,其四:“伯辽 夜乌若国何 来日忠雨 乌奚 如悟姑尊卢 面道康尊録龙 永乌(赫赫)福胙 夜音微令吾”[13]因为“乐人以音声相传,话不可复解”[13]的缘故,看不清它在说什么,但它的诗句结构显然与上一首不同,这与后来的词体文学不一样,同一曲调下它的诗句结构是相当自由的,即表现为诗句结构在配乐时被打乱,因为不符合音乐节奏的诗句结构很难入乐,据《宋书·乐志》记载:“张华表曰:‘按魏上寿食举诗及汉氏所施用,其文句长短不齐,未皆合古。盖以依咏弦节,本有因循,而识乐知音,足以制声,度曲法用,率非凡近所能改……是以一皆因就,不敢有所改易。’荀勖则曰:‘魏氏哥诗,或二言,或三言,或四言,或五言,与古诗不类。’以问司律中郎将陈颀,颀曰:‘被之金石,未必皆当。’故勖造晋哥,皆为四言,唯王公上寿酒一篇为三言五言。”[13]可见当时的文人写歌词更乐于采用已经有规范诗句结构的“四言”诗或“三五言”杂诗了,他们深知没有一定结构规律的歌词很难入乐演唱。《碧鸡漫志》说:“昔尧民亦击壤歌,先儒为搏拊之说,亦曰所以节乐。乐之有拍,非唐虞创始,实自然之度数也。”[14]音乐在初起时靠的是自然节拍,这和语言的自然节奏是同步的,但语言要发展,音乐也要发展,到了唐宋时候自然节拍已经不可用了,如张炎《词源》所说的:“盖一曲有一曲之谱,一均有一均之拍,若停声待拍,方合乐曲之节。所以众部乐中用拍板,名曰齐乐,又曰乐句。”[15]唐朝的音乐基本上是以一个诗句为拍的,宋朝就演变成以词中句韵为拍,虽然这种语言上的节制音乐,并不能很好地反映乐曲一个小节内时值的真实情况,但我们也可以看到从最初的自然节乐,到诗句(韵)节乐,诗歌正努力着和音乐配合,词乐以韵为拍,所以张炎说“一均有一均之拍”,这里的均读作韵,词韵的意思,同时也是乐曲里的一个小节,因为词的韵位有疏密,所以很难反映一小节的时值,在击拍的时候只好“停声待拍”,这样,歌词演唱时就可以“合乐曲之节”了。明白这一层关系,就可以知道语言的节奏一定要尽量和上乐曲的节奏,才算完美,否则,有可能会极难入乐。隋唐以来,音乐文学朝着更自觉的方向发展,诗句结构与乐曲结构需要更完美的融合,这使得杂言歌词朝规范化方向发展成为可能。但同时,齐言诗早在南朝沈约的时候便开始自觉的追求诗句的格律,它的成熟比杂言诗更早,因此能在唐代音乐文学中独领风骚。直到词体这样一种特定时代的音乐文学杂言歌词才走向规范化。

朱谦之《中国音乐文学史》说:“每一时代的音乐文学,总是代表了一时代民间的活语言,所以汉魏的乐府唐不能歌而歌诗,唐的诗宋不能歌而歌词,宋的词元不能歌而歌曲,这种平民文学的进化,真是自然的趋势。”[16]其实说得更确切一点,乃是语言和音乐发展的共同趋势促成的,至于这种音乐文学的艺术成就,则是文学本身发展的功劳,三者又是相互影响的,音乐艺术形式的改变必然深刻影响音乐文学的形式,这时候语言在做着中间人的角色。譬如,从音乐上来说,盛唐之后歌舞伎乐的衰落以及城市经济的发展,促成了歌舞伎乐向小型化乃至脱离舞伎发展,传统的大曲或法曲,因规模的宏大,难以供奉,尤其在民间更成为不可能,只好间或摘取大曲(法曲)中一些艺术性极高的音乐片断,独立当小曲填写歌词演唱。这种趋势更适合于文人贵族在家中燕饮,乃至市民在歌楼酒馆等场合观赏的需要,无疑这正是促成填词风气兴盛的原因之一。

(二)词的缘起

作为新的平民文学,词在初起时与它的娱乐功能密切相关,娱乐功能的强化又使它具有浓厚的都市色彩,南方与北方的审美因素以及文化结构的差异,使词在形成期又呈现出不同的风格特征。

宫廷音乐文学的最大功绩是在唐末五代使词彻底完成风格上的南方色彩。这里进行源流考察,并不想把时代推得太远,《隋书·音乐上》记载:“ 及(陈)后主嗣位,耽荒于酒,视朝之外,多在宴筵。尤重声乐,遣宫女习北方箫鼓,谓之《代北》,酒酣则奏之。又于清乐中造《黄鹂留》及《玉树后庭花》、《金钗两臂垂》等曲,与幸臣等制其歌词,绮艳相高,极于轻薄。男女唱和,其音甚哀。”[10]又,《隋书·音乐中》:“(北齐)后主唯赏胡戎乐,耽爱无已。于是繁手淫声,争新哀怨。故曹妙达、安未弱、安马驹之徒,至有封王开府者,遂服簪缨而为伶人之事。后主亦自能度曲,亲执乐器,悦玩无倦,倚弦而歌。别采新声,为《无愁曲》,音韵窈窕,极于哀思,使胡儿阉官之辈,齐唱和之,曲终乐阕,莫不殒涕。”[10]从陈后主“与幸臣等制其歌词”可知,“填词”的方法在宫廷极为平常,并且那时候的音乐文学就已经是“绮艳相高,极于轻薄”了,和后来的花间词相似,这跟政权中心在南方有关。至于北齐后主,我们所能知道的太少。南北宫廷音乐都“其音甚哀”,应该与当时流行使用清商音阶(即燕音阶)有关,比较多的使用商调式,声情自然是悲伤,如王骥德《曲律》所说:“哀怨则用商调、越调等类。以调合情,容易感动得人。”[16]商调、越调是俗乐调名,其对应律调名为夷则商和无射商。隋炀帝的宫廷也特别喜欢这种音阶,音乐的声情也相似,如杜佑《通典》所记载:“炀帝大业六年……而帝矜奢,颇耽淫曲,御史大夫裴蕴揣知帝情,奏搜周、齐、梁、陈乐工子弟及人间善声调音律者凡三百余人,并附太乐。倡优揉杂,咸来萃止。其哀管杂声,淫弦巧奏,皆出于邺城之下,高齐之旧曲也。”[3]这里高齐指北齐,都城为邺城。隋宫廷所用音乐源于北齐,陈寅恪先生说:“唐之胡曲多因于隋,隋之胡乐又多传自北齐,而北齐胡乐之盛实由承袭北洛阳胡化所致。”[17]这位骄奢的皇帝却是极有文学素养的,《隋书·音乐下》:“炀帝不解音律,略不关怀。后大制艳篇,辞极淫绮。令乐正白明达造新声,创《万岁乐》、《藏钩乐》、《七夕相逢乐》、《投壶乐》、《舞席同心髻》、《玉女行觞》、《神仙留客》、《掷砖续命》、《斗鸡子》、《斗百草》、《泛龙舟》、《还旧宫》、《长乐花》及《十二时》等曲,掩抑摧藏,哀音断绝。”[10]他写的歌辞很多,我们就看他的《纪辽东》:

辽东海北翦长鲸,风云万里清。方当销锋散马牛,旋师宴镐京。

前歌后舞镇军威,饮至解戎衣。判不徒行万里去,空道五原归。

其臣子王胄也有《纪辽东》词,结构形式与之完全一样,所以词学家龙榆生曾叹道:“欲不谓倚声制词之祖可乎?”[18]这是唐以前宫廷音乐文学的简况。

唐宫廷创作的歌词,如唐明皇的《好时光》:“宝髻偏宜宫样。莲脸嫩,体红香。眉黛不须张敞画,天教入鬓长。○○莫倚倾国貌,嫁娶个,有情郎。彼此当年少,莫负好时光。”歌词引而不论,只看盛唐时候宫廷音乐的情况。《旧唐书·音乐一》:“玄宗在位多年,善音乐,若讌设酺会,即御勤政楼……太常大鼓,藻绘如锦,乐工齐击,声震城阙。太常卿引雅乐,每色数十人,自南鱼贯而进,列于楼下。鼓笛鸡娄,充庭考击。太常乐立部伎、坐部伎依点鼓舞,间以胡夷之伎。日旰,即内闲廐引蹀马三十匹,为《倾杯乐》曲,奋首鼓尾,纵横应节。又施三层板床,乘马而上,抃转如飞。又令宫女数百人自帷出击雷鼓,为《破阵乐》、《太平乐》、《上元乐》,虽太常积习,皆不如其妙也。若《圣寿乐》,则回身换衣,作字如画。又五坊使引大象入场,或拜或舞,动容鼓振,中于音律,竟日而退……玄宗又制新曲四十余,又新制乐谱。每初年望夜,又御勤政楼,观灯作乐,贵臣戚里,借看楼观望。夜阑,太常乐府县散乐毕,即遣宫女于楼前缚架出眺歌舞以娱之。”[2]如此气势,可称“前不见古人,后不见来者”,盛唐气象到此为极点。唐初分隋九部乐为立部伎、坐部伎二部,沿用到盛唐,《旧唐书·音乐二》:“声乐皆立奏之,乐府谓之立部伎,其余总谓之坐部伎”[2]立、坐部伎都是舞乐,因分改九部乐的缘故,所以演奏时“间以胡夷之伎”也很正常,盛唐宫廷音乐最令人震撼的是它的规模宏大,如材料所引,演奏时“蹀马三十匹...施三层板床,乘马而上,抃转如飞”、“宫女数百人自帷出击雷鼓”、“引大象入场,或拜或舞,动容鼓振,中于音律,竟日而退”,这样的演奏需要强大的国力支撑,在盛唐之后的宫廷是难以为继的,但对于词的创作却是一个妨碍,演奏一次音乐“竟日而退”,不如小曲小唱频率高,且第一次歌词配完之后就可以一直沿用了,否则换起来太麻烦。相反,倒是“安史之乱”后,唐国力严重衰退,宫廷再无力支撑如此排场,歌舞伎乐便向小型化发展,这样,演奏的乐曲变得简短,使用频率也高了,对于一些动听的曲调,自然不免要多欣赏,却又不满足于单调的歌词,文人对“填辞”的方法本也熟悉,就于花间酒席上或即兴填写歌词,纯当娱乐,填词风气由此大开。

再看唐宫廷最后一个留下词作的皇帝——昭宗李晔,且看他的《菩萨蛮》词:“登楼遥望秦宫殿。茫茫只见双飞燕。渭水一条流。千山与万丘。○○远烟笼碧树。陌上行人去。何处是英雄,迎孥归故宫。”这首词的写作背景,据《新五代史·韩建传》记载:“乾宁三年,李茂贞复犯京师,昭宗将奔太原,次渭北,(韩)建遣子允请幸华州……是时,天子孤弱……建已得昭宗幸其镇,遂欲制之……昭宗登齐云楼,西北顾望京师,作《菩萨蛮辞》三章以思归,其卒章曰:(略)。酒酣,与从臣悲歌泣下。”[19]唐宫廷的没落到此可见一斑。盛唐之后,宫廷音乐的排场远不如从前,宴席上短小歌章比较受欢迎,即歌舞伎乐的衰落,这不管于皇帝的设宴,还是文人贵族的私宴,对于填词而言,是一种有力的促进,在先前,看着多达几十遍的大曲(法曲),真是欲填词而力不暇了,只好拿现成的绝句去配音乐。如《碧鸡漫志》所记:“知李唐伶伎,取当时名士诗句入歌曲,盖常俗也。蜀王衍召嘉王宗寿饮宣华苑,命宫人李玉箫歌衍所撰宫词云……五代尤有此风,今亡矣。”[14]这种方法衰亡的原因,当然与曲子词唱法的兴盛有关,而其实乃是歌舞伎乐衰败的余影,到了五代北宋就很不受欢迎了,但这种影响在一些好古文人的心里有时总散不去,“宣和(北宋徽宗年号)初,普府守山东人王平,词学华赡,自言得夷则商霓裳羽衣谱,取陈鸿、白乐天长恨歌传,并乐天寄元微之霓裳羽衣曲歌,又杂取唐人小诗长句,及明皇太真事,终以微之连昌宫词,补缀成曲,刻板流传。”[14]要动这样大的干戈才能把霓裳羽衣曲配完歌词,可以想见真要把它拿来填词的难处了。这就是为何到了中晚唐歌舞伎乐逐渐衰落后,曲子词才“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”了。在歌诗唱法最流行的时候,规模大的歌曲固然如此,简短的歌曲也乐于以律诗入曲,如唐人薛用弱《集异记》所载的“旗亭赌诗”事,“开元中诗人王昌龄、高适、王之涣诣旗亭饮,梨园伶官亦招妓聚燕。三人私约曰:我辈擅诗名,未定甲乙,试观诸伶讴诗分优劣。”但语言和音乐发展的实际却呼唤着另一种唱法的到来,而这种唱法,最先是在民间流行开来的。

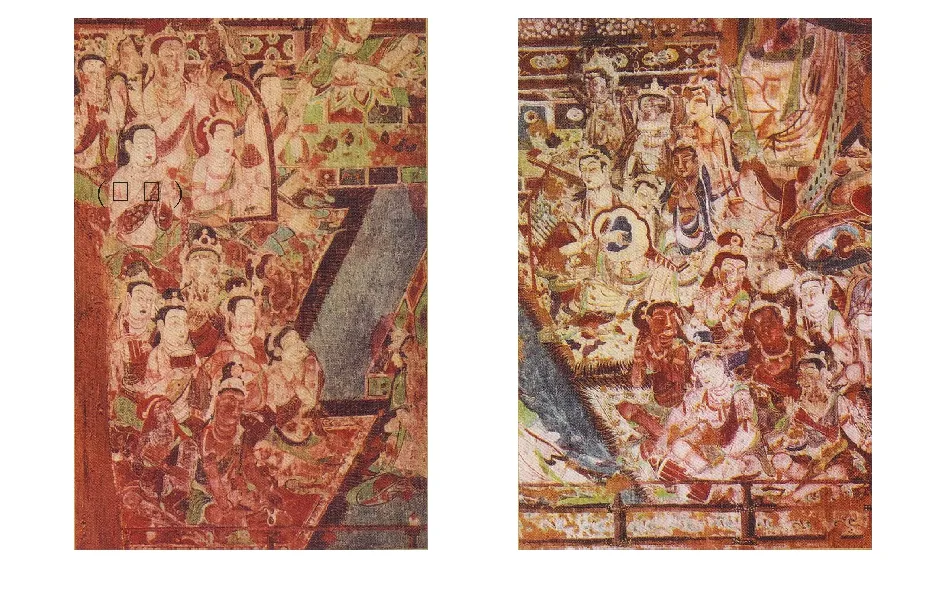

民间何以欢迎这样一种唱法?在宫廷、贵族,虽然歌舞伎乐走向衰落了,但宴席上未免仍延续前代,“歌”还未能居主导地位。我们看白居易的《琵琶行》,流落民间的琵琶女,亦是只弹不唱,“寻声暗问弹者谁”“莫辞更坐弹一曲”。唐人段安节《乐府杂录》所记曲调基本为器乐曲,如:“《安公子》,隋炀帝游江都,时有乐工吹之。”[21]“《雨霖铃》者,因唐明皇驾迥至骆谷,闻雨淋銮铃,因令张野狐撰为曲名。”[20]“《新倾杯乐》,宣宗喜吹芦管,自制此曲,内有数拍不均。”[20]“《道调子》,懿皇命乐工敬约吹觱篥,初弄道调,上谓:‘是曲误’。拍之。敬约乃随拍撰成曲子。”[21]又如《乐府诗集·近代曲辞一》:“《乐苑》曰:‘《水调》,商调曲也。’旧说,《水调河传》,隋炀帝幸江都时所制。曲成奏之,声韵怨切。”[6]史籍提到声乐,一般都记载为“唱之”,《乐府诗集·近代曲辞四》:“《欸乃曲》,元结之所作也。其序曲曰:‘大历初,结为道州刺史,以军事诣都。使还州,逢春水,舟行不进。作《欸乃曲》,令舟子唱之。’”[6]而民歌民谣自然是声乐,简短只曲,流传到城市就发展成“曲子”,“隋唐曲子,原是流传于乡间的民歌,后来有的进入城市,并经过音乐上的加工,实际上已形成一种艺术歌曲而有别于一般的民歌了。”[21]又因为时代的条件-以歌舞伎乐为主,曲子“除了用于独唱外,还用于说唱和歌舞音乐的形式中。”[22]只不过当时社会流行大型歌舞伎乐,“曲子”并未得到重视,往往被编入歌舞大曲中,而歌舞大多以器乐为主,填写歌词在初盛唐虽然也存在,但并非主流,而且几乎都以齐言歌词为主。歌舞伎乐衰落后,简短只曲反而更实用。这跟社会经济的发展演变有很大关系,《乐府杂录》:“洎从离乱,礼寺隳颓,簨簴既移,警鼓莫辨,梨园弟子半已奔亡,乐府歌章咸皆丧墜。”[21]安史之乱后,社会经济发生很大变化,对于歌舞伎乐的衰落而言,“根本原因,还是社会的经济生活变了。庄园经济的破坏,使原有的庄园主已经很难继续维持他们作为伎乐恩主的地位。宫廷艺人沦落市井后,原来歌舞伎乐的传承关系也被破坏了。”[22],即段安节所说的“梨园弟子半已奔亡,乐府歌章咸皆丧墜”。我们从一些现存的唐代音乐绘画史料中,对前后的变化能看得很清楚,图2是敦煌莫高窟(初唐)220窟北壁壁画东方药师经变28人乐队图,图3是五代南唐顾闳中画的《韩熙载夜宴图》(局部),我们一下子就可以看出其中规模之差别了。

图2 东方药师经变(局部)

左图15人,右图13人,中间舞台上有四名舞伎,歌伎仅舞台左侧两个,其余奏器乐。[21]

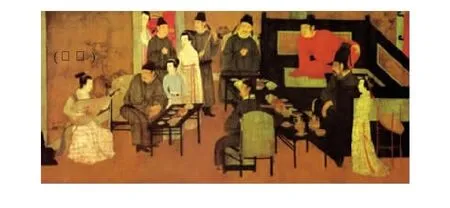

图3 韩熙载夜宴图(局部)

全卷共五部分,这里为其第一部分“聆听琵琶”,此画作于五代,上画作于初唐,两相比较,歌舞伎乐向小型化发展一目了然。

因为“到五代、宋代时,歌舞大曲已不为人所知。”[22],这时候简洁的歌词唱法最为流行。特别是市民经济发展之后,因市民娱乐生活的需要,曲子在民间就更为流行了。最初,歌词比较浅直,体现一种自然而然的情感,如《菩萨蛮》:“枕前发尽千般愿。要休且待青山烂。水面上秤锤浮。直待黄河彻底枯。○○白日参辰现。北斗回南面。休即未能休。且待三更见日头。” 其情感和汉乐府《上邪》几乎一致。因在民间的缘故,南北有各自的审美习惯,乐曲的声情与歌词风格也就体现出不同的特征。

词在初起时,南北对立的色彩很明显。假如在敦煌曲中挑选一组词,在《花间集》中挑选一组,两相比较,这样的结论就无可置疑了。下文仅以《酒泉子》一曲作比较,窥一而知全。《酒泉子》调产生于西北,后流传至南方,北方的歌词如下:“红耳薄寒。摇头弄耳摆金辔。曾经数阵战场宽。用势却还边。○○入阵之时。汗流似血。齐喊一声而呼歇。但则收阵卷旗旛。汗散卸金鞍。”再拿南方的歌词来比较,这里引顾夐的《酒泉子》:“黛怨红羞。掩映画堂春欲暮。残花微雨。隔青楼。思悠悠。○○芳菲时节看将度。寂寞无人还独语。画罗襦,香粉污。不胜愁。”南北风格的差异已经相当明显了,无需再赘词。

三、体系的建立

我们关心的是形成这种差别的深层原因,以及后来又如何完全转变为以南方色彩为主要特征,亦即北宋时词体文学是如何在五代以前南北对立与融合的基础上发展起来的。

填词一科从中唐时开始为文人所普遍关注,中唐文人所填词多以南方曲调为主,其例如刘禹锡、白居易等写的《竹枝》、《忆江南》、《潇湘神》、《浪淘沙》等。以《竹枝》为例作分析。刘禹锡《竹枝词》序:“四方之歌,异音而同乐。岁正月,余来建平,里中儿联歌《竹枝》,吹短笛击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞,以曲多为贤。聆其音,中黄钟之羽。其卒章激讦如吴声,虽伧伫不可分,而含思宛转,有《淇澳》之艳。昔屈原居沅、沅湘间,其民迎神,词多鄙陋,乃为作《九歌》,到于今荆楚鼓舞之。故余亦作《竹枝词》九篇,俾善歌者飏之,附于末。”[20]“中黄钟之羽”即为南吕羽,以南吕为羽的羽调,声情应当是沉郁顿挫,周德清《中原音韵》载般涉调(即黄钟之羽)声情为“拾掇坑堑”[23]。《竹枝》为联章体,同于《十二时》之类,其卒章声情又变,转而“激讦如吴声”,但仍然不脱离南方民歌“含思宛转”的总特点。又明何宇度《益部谈资》卷下:“《竹枝》歌,唐刘禹锡、白居易皆尝赋之,凄婉悲怨。”[20]早期南方体系的词较多为仿民歌体,远源可溯至屈原作《九歌》,因这层缘故,所填词多为绝句体,南方民歌本承袭吴声西曲绝句体,歌中有和声,诗人模仿,不必尽有,明胡震亨《唐音癸签》卷十三:“《竹枝》本出巴渝,其音协黄钟羽,末如吴声,有和声,七字为句,破四字,和云‘竹枝’;破三字又和云‘女儿’”[20]以孙光宪《竹枝》词为例:“门前春水竹枝白蘋花女儿,岸上无人竹枝小艇斜女儿。○○商女经过竹枝江欲暮女儿。”徐棨《词律笺榷》卷一:“《竹枝词》始于巴蜀,故又名《巴渝词》。盖本唐时俚唱,而收入教坊曲者,亦采风遗意。虽盛于贞元、元和之间,而传作仅数家。”[20]知此曲由南方而传至北方,《教坊记》中有《竹枝子》名目,应改创自《竹枝》曲,殆如北方的《酒泉子》曲传到南方,现录敦煌词一首以作比较:“高卷珠帘窥玉牖。公子王孙女。颜容二八小娘。满头珠翠影争光。百步惟闻兰麝香。○○口含红豆相思语。几度遥相许。修书传与萧娘。倘若有意嫁潘郎,休教潘郎争断肠。”南北判若两途,由此可见一斑。孙光宪词结构如下:42324232,42324232;敦煌词结构如下:75677,75677。敦煌词《竹枝子》仅存两首,另一首《竹枝子·罗幌尘生》结构:445777,4577,疑后半阙有缺。同时我们又把上文所引《酒泉子》词作比较,顾夐《酒泉子》结构:47433,77333;敦煌《酒泉子》结构:4776,44775。一个是改制南方的歌曲,一个是改制北方的歌曲,俾此窥视南北体系的差别。王士贞《曲藻》说:“凡曲,北字多而调促,促处见筋;南字少而调缓,缓处见眼。北则辞情多而声情少,南则辞情少而声情多。”[11]这段话虽然是对于宋元南、北曲的比较,但在此处,也完全适用,盖文化有因缘,虽然时世移易,并不会有多大变化,这里以《水调》曲为证,《乐府诗集·近代曲辞一》:“《乐苑》曰:‘《水调》,商调曲也。’旧说,《水调河传》,隋炀帝幸江都时所制。曲成奏之,声韵怨切…按唐曲凡十一叠,前五叠为歌,后六叠为入破。其歌第五叠五言调,声最为哀切。故白居易诗云:‘五言一遍最殷勤,调少情多似有因。不会当时翻曲意,此声肠断为何人!’唐又有新水调,亦商调曲也。”[6]从上文引的例子,北方的《酒泉子》恰好是辞情多而声情少,南方的,因改创自北方曲调的原因,相较不大,但两相比较也已经是辞情少而声情多。再比较《竹枝》曲,这样的分别就相当明显了。其他曲调依此,不繁分析。可知,词在初起时,存在着南北两大体系对立的倾向,但并不如南、北曲一样幸运-能在不同地域政权独立生长,却是以极快的速度在对立中融合了。南北词体风格上的差别与音乐形式紧密相关,词情符合音乐声情,但后来词的风格完全转变为以南方色彩为主要特征,这与曲子词唱法被宫廷完全接纳有关,历代宫廷本又有喜好浮艳的特点,五代之乱世也未免如此,又南方音乐声情较婉转,以此造就了花间词和南唐词的特色,亦即词之本色。至北宋初花间词风依旧笼罩词坛,此时北方的音乐也开始兴盛,南北的交融很自然的产生着,所以有了范仲淹以及后来苏轼、贺铸等词人的词风变异,词体风格到北宋中后期可以说是南北既对立又融合,两相消长。

四、结语

词作为音乐文学,在初起期明显地存在着南北两大体系,各自受不同音乐风格的影响,呈现出南北不同的风格特征,二者在对立与融合中发展,南方体系渐渐占了主导地位,这使得词体从正式成型之日起,便深深地染上了南方色彩。北宋以来词体南北的对立与融合依旧进行着,但词的南方风格始终占主导,至金元时期,词渐渐不可唱,让位于曲,这种南北体系的对立在戏曲文学中得到了完全的展现,至明清传奇,又渐渐融合成以南方特色为主。

[参考文献]

[1](五代)刘昫等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2710,1046,1089,1051-1052,1061.

[2](唐)杜佑.通典[M].长沙:岳麓书社,1995:1906,1906.

[3]夏野.燕乐音阶与“八音之乐”[A]//乐史曲论[C].上海:上海音乐出版社,2006:145.

[4]夏野.中国古代音阶调式的发展和演变[A]//乐史曲论[C].上海:上海音乐出版社,2006:33.

[5](北宋)郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,2003:1107,1114,1160,1114.

[6]参见成松柳,陈江雄.“隋唐燕乐”的不同系统与词的起源[J].长沙理工大学学报,2008.(3).原为隋唐燕乐图,现加以改进。

[7](元)脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1977:3345.

[8]梁启超.中国地理变迁之大势[A]//饮冰室合集2[C].北京:中华书局,1989:86.

[9]刘师培.南北文学不同论[A]//刘梦溪主编.中国现代学术经典 黄侃 刘师培卷[C].石家庄:河北教育出版社,1996:756~757.

[10](唐)魏徴等.隋书[M].北京:中华书局,1973:1729-1730,309,331,379.

[11](明)王世贞.曲藻//中国古典戏曲论著集成4[M].北京:中国戏剧出版社,1959:27.

[12](清)况周颐.蕙风词话[M].北京:人民文学出版社,1998:57.

[13](南朝)沈约.宋书//二十五史第3册[M].上海:上海书店,上海古籍出版社:1708,1708,1692.

[14](北宋)王灼.碧鸡漫志//唐圭璋主编词话丛编[M].北京:中华书局,1986:80,78,98.

[15](南宋)张炎.词源//唐圭璋主编词话丛编[M].北京:中华书局,1986:275.

[16](明)王骥德.曲律//中国古典戏曲论著集成4[M].北京:中国戏剧出版社,1959:137.

[17]陈寅恪.隋唐制度渊源论稿[A]//中国现代学术经典 陈寅恪卷[C].石家庄:河北教育出版社,1996:124.

[18]龙榆生.词体之演进[A]//词学研究论文集(1911~1949)[C].上海:上海古籍出版社,1988:44.

[19]王兆鹏.唐宋词汇编.唐五代卷[M].杭州:浙江教育出版社,2004:229,69,69,69,70.

[20](唐)段安节.乐府杂录//丛书集成初编1659册[M].中华书局:35,37,39,40,3.

[21]叶栋.唐代音乐与古谱译读[A].唐乐古谱译读[C].上海:上海音乐出版社,2001:35,35,42.

[22]黄翔鹏.中国古代音乐歌舞伎乐时期的有关新材料、新问题[J].文艺研究 ,1999(4):109,109.

[23](元)周德清.中原音韵//中国古典戏曲论著集成1[M].北京:中国戏剧出版社,1959:231.