“超级明星”博物馆与巨型展览的评析

刘 鹏 沈 蕾

摘 要:随着博物馆的繁荣,“超级明星”博物馆(superstar museum)在世界范围的博物馆世界当中脱颖而出。它们因其丰富的收藏、善于经营的宣传策略、豪华的展示风格而广受世人瞩目。而“巨型展览”(blockbuster)是“超级明星”博物馆所推出的强有力的吸引观众的手段。本文拟从分析美国的“超级明星”博物馆和“巨型展览”的特征出发,以数据分析作为辅助手段,力图发现在这些现象背后的症结与潜在危机。

关键词:艺术品;超级明星;巨型展览;博物馆;艺术史;美学特征

中图分类号:J06文献标识码:A

Interpreting "Superstar" Museums and Giant Exhibitions

LIU Peng,SHEN Lei

一、数据分析

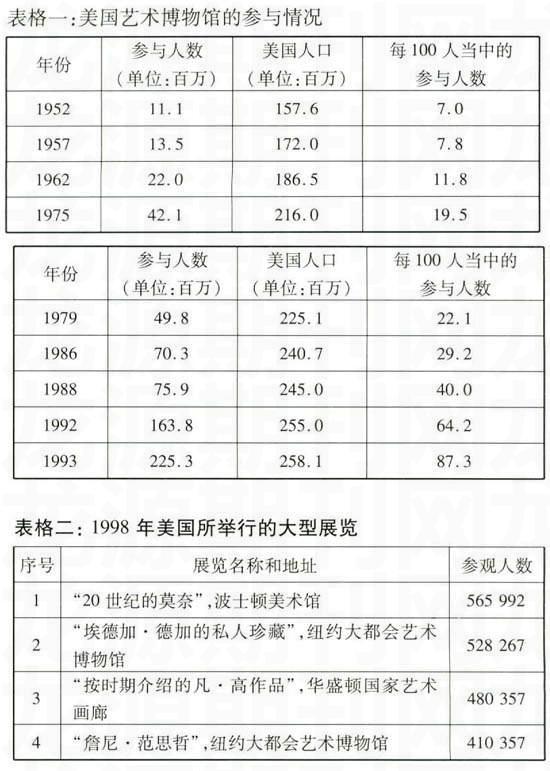

艺术博物馆的参观人次在衡量公众对于美术的兴趣方面,是一项很好的指标,以下的表格列出了从不同的来源取得的数据,表明了在过去的15年里,参观的人次有了快速的增加。由于人口的增长速度没有那么快,每百人中的参观人次从1952年的7.0增加到1970年的22.1,又从1988年的40.0增加到1993年的87.3。但是由于有些人每年参观博物馆的次数不止一次,所以那些数据并不代表在1993年,有87%的美国人参观了博物馆。

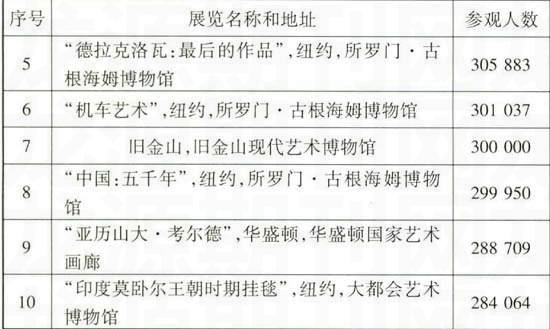

公众参观博物馆的比例是多少呢?在1982年的调查当中,接受调查的全部成人中,有22.1%回答自己在过去的12个月里曾参观过一次艺术博物馆或美术馆,此比例在1997年上升至34.9%。由于在这两个时间段上的调查方法有所改变,我们必须慎重解释这个变化,但即使其中有错误存在,这也表明比例有了大幅提高。我们从表格中可以看出:美国的人口从1975年以来一直保持一种稳定的、缓慢增长的态势。而参观艺术博物馆的比率则从1986年这个点上持续升高,而有意思的是,1975年的观众参观艺术博物馆的几率较之以前有了一个跳跃性的增长。这与“霍温主义”(因20世纪70年代纽约大都会艺术博物馆馆长托马斯•霍温(Thomas Hoving)而得名)的兴起不无关系。从1998年所举行的“巨型展览”的目录当中我们可以看出,美国公众的参与热情持续高涨,而“巨型展览”所涉及的艺术门类、时间跨度、所涵盖的地区之广都是空前的。

1998年最受欢迎的艺术展览是在波士顿艺术博物馆举行的“20世纪的莫奈”(“Monet in the 20th Century”)的展览,在三个月的时间当中拥有超过560000的参观人次。仅次于莫奈的展览的是在纽约大都会艺术博物馆的“埃德加•德加的私人珍藏”(“The Private Collection of Edgar Degas”),在德加的收藏当中包括安格尔、塞尚、马奈等艺术家的作品。在华盛顿国家画廊的关于凡•高的展览也创造了佳绩。因为国家画廊是由联邦政府资助的,所以展览的门票是免费的,此次展览吸引了大约480496人次的观众来参观这位荷兰艺术家的画作。与此同时,这次展览也创造了一个日参观人次最高的记录:在莫奈的展览当中日参观人次最高时达到了5290,而凡•高的展览则超过了这个数字,达到了5339。

总而言之,在1998年全美有将近21个展览,平均每个展览会将约200000观众吸引到博物馆当中,其中包括那些在布鲁克林,圣路易斯及费城等城市的博物馆当中举行的展览。相形之下,1998年在欧洲仅出现了7次大型的展览,而且平均每个展览的参观人次与美国的数字相当。另外一个在希腊的Salonika的拜占庭文化博物馆(the Museum of Byzantine)举办的为期近一年的“蒙特•阿托斯珍宝”(“Treasures of Mount Athos”),这次展览的参观人次是675208,其中包括了1998年这部分的189108。除了这次展览之外,1998年在欧洲举办的参观人次较多的是在瑞士举办的一次关于高更的展览,约379260人次参观了这次展览。在布鲁塞尔举办的艺术博物馆(the Musée des Beux-Arts)的玛格利特的展览的参观人次也达到了302204人次。

伦敦的《艺术新闻报》(Art Newspaper)的参观调查报告是现存的反应参观率的最好的方式,但是这种调查数字并不是尽善尽美的。那些报告参观数字的博物馆的统计方法也是不尽相同的。一些博物馆将门票的销售量当作一个统计的标准;而另外一些博物馆,像大都会艺术博物馆则在展览时雇佣人员数参观的人数。那些错过了统计的期限以及递交了一个粗略的统计数字的博物馆都不在调查报告的名单上。例如纽约的现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)芝加哥艺术中心(the Art Institute of Chicago)以及华盛顿的博物馆(the Hirshhorn Museum)就不在1998年的统计数字之列。但是在这些机构举办的展览的参观数字也是非常可观的。在芝加哥艺术学院举办的“玛丽•卡萨特:现代女子”(“Mary Cassatt: Modern Woman”)的展览就吸引了341651人次的观众;而现代艺术博物馆的“皮埃尔•博纳尔回顾展”(“Pierre Bonnard Retrospective”)也有337000的参观人次的记录。至于在Hirshhorn博物馆所举办的两次展览的平均参观数字也要超过200000人次。也有一些博物馆的馆长们抱怨这些数字的建立的基础是一些中长期的艺术展览,因此这些比较是不公平的。

巨型展览(blockbuster)的参观者的庞大数字表明另外一个发展的趋势:正像电视网络转播那些收视率居高不下的那些电视节目一样,向纽约这样处于传统艺术的中心之外的城市也大力推进那些流行、通俗化主题的巡回艺术展览、尤其像印象主义这样的主题的展览。1999年在美国的洛杉矶县艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art)举办的名为“凡•高的凡•高”(“Van Goghs Van Gogh”)的来自阿姆斯特丹凡•高博物馆(Van Gogh Museum of Amsterdam)展览吸引了821004人次来参观这个展览。而在纽约大都会艺术博物馆举办的“金字塔时代的埃及艺术”(“Egyptian Art in the Age of Pyramids”)也吸引了约473234人次的观众来观看展览。

1999年在美国进行的其他的最为著名的流行展览还有在华盛顿国家画廊(National Gallery)举行的同样的萨金特艺术展,有453937人次的参观数字;在大都会艺术博物馆的“塞尚到凡•高:加切特博士的收藏”( “Cézanne to Van Gogh: Dr Gachets Collection”)有429024人次的观众参观了这次展览;同样在大都会艺术博物馆的路易斯•康福特•蒂法尼(Louis Comfort Tiffany)的展览也吸引了371494的参观群;纽约现代艺术博物馆的杰克逊•波洛克的参观人次达到329330;大都会艺术博物馆的“从凡•艾克到勃鲁盖尔”(“From Van Eyck to Breugel”)展览的参观人数是318741人次;同样在大都会艺术博物馆举办的“毕加索:用粘土的画家及雕刻家”(“Picasso: Painter and Sculpture in Clay”)的参观人次也超过了30万人次,达到316943的数字。

这些统计数字表明在美国的博物馆的参观人数方面存在着一个潜在而又稳定的增长趋势。在美国能够吸引200000以上的观众来观看的巨型展览已经从1996年的14个、1997年的18个扩展到1998年的21个(或者是25个,因为报告上没有采纳那4个当年举办的展览的参观人次数字)、1999年的31个。我们可以看出,在美国的平均的参观率的攀升的速度远远超过了大洋彼岸的欧洲。

二、“超级明星”博物馆的出现

超级明星博物馆的范围界定在那些具有世界声誉而馆藏丰富的博物馆(尤其是在绘画收藏方面),它的主要特点表现在如下五个方面:

(1)“超级明星博物馆”对于那些旅行者是“必须去的”(must)。这些博物馆在那些形形色色的导览的旅行小册子当中被屡屡提及。那些读者往往被告诫在旅行当中千万不要错过这些地方。“超级明星博物馆”达到了一种极至的地位以至于很少人不闻其名字。有很少人去列宁格勒(Leningrad)而不去艾尔米塔什博物馆(Hermitage);去罗马而不去梵蒂冈博物馆群(the Vatican Museums);去佛罗伦萨而不着意乌菲兹博物馆(the Uffizi),去马德里而未曾参观普拉多博物馆(the Prado Museum);这正像去伦敦为参观国家画廊、去维也纳未参观艺术史博物馆(the Kunsthistorische Museum),去阿姆斯特丹(Amsterdam)未参观过国立博物馆(the Rijksmuseum)或去巴黎未曾去过卢浮宫一样。这种情况也适用于美国,因为美国拥有世界上数量最庞大的博物馆和丰富的收藏。

那些旅游业经营者们通过提供相应的服务内容而开发这方面的实际需求。而艺术方面的出版商们则充分运用这个在艺术博物馆当中的优势资源而提升其主导地位。

(2)“超级明星博物馆”必须拥有大量的参观者。这些博物馆已经在参观者的数量方面经历了一场戏剧化的变化并且现在已经转变为旅游业的不可分割的一部分。在20世纪的90年代,每年都有成百万乃至上千万的观众参观那些重要的艺术博物馆:例如,参观大都会艺术博物馆的人次为400,0000;伦敦的国家画廊为300,0000;巴黎的卢浮宫为700,0000-800,0000。参观英国的大英博物馆和国家画廊的游客当中约有一半是来自那些国外的旅游者。(National Audit Office, 1993)。

(3)“超级明星博物馆”必须拥有世界著名的画家及绘画作品(world famous painters and world famous paintings),这也是其之所以成为“超级明星博物馆”的重要特色。在那些大的艺术博物馆当中其收藏是由出自成千上万艺术家之手的作品所组成的;而这当中仅有很小的一部分是为那些艺术爱好者所了解的,更不用说对于那些一般的观众了。那些想吸引一个庞大数量的观众群的博物馆则不得不在那些为数不多的知名的艺术家的作品上花费心思。这种情况尤其适用于那些“超级明星博物馆”。它们除了展示在它们的收藏范围之内的著名的艺术家的作品之外别无他法,更进一步而言之,它们不得不去组织一些由那些著名艺术家的作品所组成的特别展览(special exhibition)。因为那些“超级明星博物馆”有能力提供一流的艺术家的作品,而与此同时,这些博物馆也会会严重地受制于其优势性的地位——它们必须要经常举办那些同种级别的特别展览。因此,如果阿姆斯特丹的国立博物馆决定不再展示伦勃朗的作品,或者是普拉多博物馆决定不再展示委拉斯凯兹的绘画,其后果是不堪设想的。与将关注点集中于那些主要的艺术家的作品的需要相一致,那些新近建成的博物馆的大多数也是将注意力仅仅投射到那些名家作品之上。比如那些巴黎的博物馆主要关注于毕加索的作品,阿姆斯特丹着重于凡•高;而巴塞罗那则集中力量于达利及米罗的作品。

而也存在着这样的情况,有一些博物馆拥有世界所关注的绘画作品,但其数量却极少,只有一幅或两幅。如阿姆斯特丹国立博物馆的《夜巡》(Nightwatch)、普拉多的Las Meninas以及我们熟知的卢浮宫当中的《蒙娜•丽莎》;但也有一些博物馆拥有不少的杰作但缺乏一件其之所以文明的“镇馆之宝”,如瑞士的巴塞尔艺术博物馆(the Basel Kunstmuseum)。这座博物馆拥有像出自毕加索、凡•高之手的作品,以及其他一些著名的印象主义或后印象主义的艺术家的作品,但是没有一件作品是这座博物馆的“代表作”。这种情况也适用于位于洛杉矶的盖蒂博物馆,有的观点认为盖蒂博物馆之所以能够吸引大量的参观者是因为其极具特色的建筑和其位置;这未免有失偏颇,因为盖蒂博物馆至少拥有极具特色的古希腊罗马的艺术收藏,但是就“代表作”盖蒂博物馆确实很难觅到,这种情形直至此博物馆购得凡•高的《鸢尾花》(Irises)之后才有所改观。

(4)“超级明星博物馆”必须拥有一座使得其本身成为一个世界闻名的艺术作品的建筑。著名的例子有纽约的弗兰克•赖特(Frank Llyod Wright)的古根海姆博物馆(the Guggenheim Museum)、巴黎的蓬皮杜艺术中心(the Centre Pompidou)、旧金山的马里奥•博塔(Mario Botta)旧金山现代艺术博物馆(San Francesco Museum of Modern Art);弗兰克•(Frank Gehry)的在毕尔包鄂(Bilbao)的古根海姆博物馆以及位于洛杉矶由理查•迈耶(Richard Meier)设计的盖蒂艺术博物馆。

(5)“超级明星博物馆”在两个方面上被“商业化”(commercialized):它们收入当中的很大一部分来自于博物馆的书店及旅馆的盈利。这些博物馆也会给它们所在地的社区的经济产生决定性的影响力。因为那些博物馆的参观者们也会在一些与博物馆没有关联的各种商品及服务上进行消费。

从以上的对于“超级明星”博物馆的界定当中我们可以看出,美国的许多艺术博物馆无疑符合上述的条件,它们的独特的宣传以及营销策略无疑也为其创造了“超级明星”的资本。众口一词的是——是市场才能使100000观众去观看一个展览。时任纽约现代艺术博物馆的营销与公关部的主任伊丽莎白•爱迪生(ElizabethAddison)认为,“艺术博物馆的广告与宣传策略是不可避免的,几乎所有的博物馆在广告以及宣传方面所投入的经历与财力与五年前相比都增长可许多。”然而,广告对于博物馆提升一个大型展览而言只是策略的一半,很多大的博物馆会把心思花在安排有折扣的酒店套餐服务,计划相关的音乐会及演出,提供演出时的相关的自助餐以及在博物馆的商店当中销售与展览相关的物品等等。而有时博物馆会做得更多,比如在1998年纽约现代艺术博物馆的“博纳尔回顾展期间”,现代艺术博物馆提供了多套服务,参观博物馆的门票可以享受到以下内容:其中包括将参观特展包含在内的百老汇表演、林肯中心的观光或法国葡萄酒品尝,有时还会赠送免费餐券。而“超级明星”博物馆往往是与“巨型展览”紧密相连的,正如上文所表明的,“巨型展览”往往指的是一些流行的大型展览,因此它与流行文化机密相关是不足为奇的,如在美国成功举办的数次以莫奈为主题的大型展览。尽管用来描述“巨型展览”的那些术语是建立在学院的基础之上的,但是“超级展览”的广告宣传触及到报纸所不能达到的深度,并且其涉及到的产业之多是空前的:如旅游、时尚、出版以及餐饮等等。“巨型展览”也是目前美国的一些大的艺术博物馆发展会员和扩展其经营范围的几个重要渠道之一。

1995年在芝加哥艺术学院(the Chicago Institute)所举行的莫奈的“巨型展览”就可以说明以上观点。在这个展览尚未举办之前,州政府对这个机构的财政补贴比以往缩减了200000美元,而芝加哥艺术学院的会员减少了8%。而展览过程当中,芝加哥艺术学院花在广告上的费用是惊人的,达到了30000美元。但是带来的收益是客观而出人意料的,据当时的馆长兼董事会的主席詹姆斯•伍德(James Wood)的统计,这次展览给芝加哥当地的经济带来了约为4亿美元的收益(精确的数字为3亿九千三百万美元)。就博物馆本身而言,这次莫奈的展览吸引了96,5000人次的参观者,而会员则在这次展览之后增加了55000人,博物馆的盈利高达500,0000美元。

三、存在的问题

据美国的《艺术新闻》(Art News)杂志透露,最近在美国有19座艺术博物馆在寻求新的馆长的人选,这个消息的来源是美国的艺术博物馆馆长协会(the Association of Art Museum Directors)。名单上赫然在目的有:赫什霍恩艺术博物馆(the Hirshhorn Museum of Art)、雕塑公园(Sculpture Garden)、金贝尔艺术博物馆(the Kimbell Art Museum)、蒙特克莱尔艺术博物馆(the Montclair Art Museum)、纳希尔雕塑中心(the Nasher Sculpture Center)、费城艺术博物馆(the Philadelphia Museum of Art),纽约的古根海姆博物馆(the Guggenheim Museum)以及西雅图艺术博物馆(the Seattle Museum of Art)等。20多年前在美国当然也存在着博物馆更换馆长的情况,但是所不同的是,馆长的任期现在已经变得越来越短,往往以5年为一个周期。

博物馆的馆长们必须在开展公共及筹款这两方面表现出色,这也是造成许多馆长辞职的主要原因。但是,更为重要的一个根源恐怕是在于美国博物馆成立之初就存在的董事会制度与馆长之间的矛盾制约关系。理事们的权力植根于最早建立的艺术博物馆的组织结构。在将那些宫殿与伟大的天主教堂转变成为博物馆的进程当中,在19世纪的后半期博物馆逐渐在美国的东部由富人们作为一种权力的表现被建成。这些精英群体寻找到一个绝好的展示他们私人拥有的杰作的良机;与此同时,他们可以向中产阶级传播关乎他们自身以及艺术的标准与原则。在早期的艺术博物馆的例子当中,位于波士顿的波士顿艺术博物馆(the Boston Museum of Fine Arts)是一个范例。

波士顿艺术博物馆的董事会自19世纪成立以来,随着时代的交替,在形式上并没有发生较为明显的变化。像其他诸如大学的非营利组织的董事会一样,董事会的成员并不一定是民主地代表他为之服务的利益群体;也并非总是从组织的在某一领域的专家当中选出。除了那些富有的捐赠者之外,如今的董事会成员也包括那些作为市民领导者的成员们,所有的这些成员会直接或者间接地在博物馆在城市当中的权力扩展或筹集资金方面发挥其作用。这些成员的影响力是其先决条件。当摩根(J.P. Morgan)成为纽约的大都会艺术博物馆的董事会主席时,他可以仰仗那些董事们去弥补任何的预算赤字(budget deficits)。而当前,作为一位曾担任拿破仑的陆军元帅的意大利公爵后裔的后代的菲利波•德•蒙泰贝洛(Philippe de Montebello)成为了大都会艺术博物馆的馆长。纽约的现代艺术博物馆的主席阿格尼丝•冈德(Agnes Gund)是一位富有的克里夫兰银行家的女儿。她与她的家族长期以来一直从事艺术收藏,而她本人是纽约现代艺术博物馆以及其他的几个博物馆的主要捐赠者。她的背景与在艺术领域的有影响力的朋友们使得她成为博物馆圈子当中的一位主要人物之一。这样的例子在美国博物馆的发展历史当中不胜枚举。

自然而言地,董事会对于博物馆事务的过多干预造成了当下的状况。就美国的情况而言,政府对于博物馆这一类非营利组织的资金投入一直是象征性的,对于那些新任的博物馆的馆长们而言筹集资金以及对于捐赠人的培养继鉴定之后成为一项首要的标准。就那些最近辞职的艺术博物馆的馆长们所说,董事会的一些干预主要表现在以下几个方面:

1、如果你这样做我们便会这样。

2、观察馆长们的肩膀的动作。

3、他们会干预包括从艺术品如何展示到营销方面的所有事情。

4、他们力图操控策展活动。

5、对展览作出决定权。

6、想操控全体员工会议。

7、允许某位艺术家的经纪人为博物馆一个展览支付部分费用,这往往会带来利益纠纷。

8、坚持捐赠的作品必须保持原样,不得进行删减与增加。

9、对他们所收藏其作品的艺术家的展览施压。

20世纪60年代中期(1965)以前美国政府对于艺术与文化的支持仅局限于通过对艺术组织的“减税”和相对“慷慨”的对于捐赠人缴纳所得税的扣除,显然这是一种间接的支持形式。这里有相关的两个法案:

1.1909年颁布的《佩恩—奥尔德里齐关税法案》(the Payne-Aldrich Tariff)。该法案把超过20年的外国艺术品原作列入进口免税目录。

2.对捐赠公益(慈善)事业的物品与款项进行减免联邦、州税的法律条款。1913年,美国国会通过宪法第十六修正案,开始征收联邦所得税。1917年通过的联邦收入法案规定:捐赠宗教、慈善、科学研究、文学艺术和教育机构的款项,可以抵消其他方面的收入税,后来又把捐赠物品也置于适用范围之内。

在新的形势之下,美国联邦政府以及私人捐赠者对于艺术的捐赠与之前相比呈一种下滑趋势。从2001年起,美国政府实施减税政策,除了大幅消减收入税之外,遗产以及捐赠税也将在以后的10年之内取消。这种新政策无疑会减少私人捐赠艺术品及款项的积极性。或者说,即使仍有不少的私人捐赠者在继续支持像艺术博物馆这样的非营利组织,其附加条件也越来越多,捐赠的款项的数目也在减少。所以艺术博物馆积极寻求使得本机构获取运营经费的策略。在美国的博物馆当中,正如上文所指出的,营销策略可谓多种多样,博物馆商店、餐厅、酒店的扩展以及各种商品的从零售到大规模营销的销售计划。

四、结论

与欧洲相比,美国的文化艺术政策主要有如下三个主要特征:

1.非营利部门占主导地位,这既体现在对于艺术、文化的传播方面,也体现在经济支持方面,政府在这当中仅仅是一个支持的角色。

2.就私人以及公众的资金支持体系而言,它的主要特征是“去中心化”(decentralizied),呈一种分散的状态。在这个体系当中美国联邦政府仅仅起一个“刺 激”的作用,而市场调节仍然是必要的。

3.在“初级”的市场调整失灵之后,就文化艺术政策而言,美国缺乏一个明晰而又准确的总体上的调节方案。

总体说来,“超级明星博物馆”的出现以及在这些场所之内所举行的“巨型展览”是整个世界范围之内的一个发展趋势。在这些商业运作的背后,我们一方面可以看到艺术博物馆的欣欣向荣的景象,同时也看到其中存在的种种危机与矛盾。从对艺术展览的支持角度而言,维多利亚•D•亚历山大(Victoria D. Alexander)将艺术展览的支持者分为富有的个人(wealthy individuals)、(corporations)、政府(government)、基金会(foundations)与主管(curators)五种类型,来自这五个方面的资金支持、展览趣味等各个方面都是有不同的侧重的,这些因素与博物馆之间的复杂关系也造成了美国艺术博物馆当中馆长与董事会、主管们的制约关系。

参考文献:

[1]Milton Esterow, “Are Museum Trustees out of Step?”,Art News, October, 2008.

[2]詹姆斯•海尔布伦(James Heilbrun)、查尔斯•M•格雷(Charles M.Gray)著,詹正茂等译《艺术文化经济学》,中国人民大学出版社,2007年版。

[3]CarolDavid ,“Elitism in the Stories of US Art Museums: The Power of a Master Narrative”,Journal of Business and Technical Communication, Vol. 13 No. 3 July 1999,318-335.

[4]Bruno S. Frey, "Superstar Museums: An Economic Analysis", Journal of Cultural Economics 22:113 125, 1998.

[5]Sarah J. Skinner, "Estimating the real growth effects of blockbuster art exhibits: A time series approach", Journal of Cultural Economics, 30: 109-125, 2006.

[6]Victoria D. Alexander, "Pictures at an Exhibition: Conflicting Pressures in Museums and the Display ofArt", The American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 4. (Jan., 1996), pp. 797-839.