人教版八年级(下)第二单元导读

谢文春 李庆陆

一、课标指津

《全日制义务教育语文课程标准》在7~9年级“阶段目标”中指出:“欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品的思想感情倾向能联系文化背景作出自己的评价,对作品中感人的情境和形象能说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言。”在“评价建议”中专门有“文学作品阅读的评价”,明确规定:“根据文学作品形象性、情感性强的特点,可着重考察学生对形象的感受和情感的体验,对学生独特的感受和体验应加以鼓励。”“在7~9年级,可通过考察学生对形象、情感、语言的领悟程度,来评价学生初步鉴赏文学作品的水平。”

二、单元解读

人教版八年级下册第二单元总体设计思路是培养学生阅读抒情文章的能力,所选的课文都是散文诗,它们都是作者由事物激起的心灵之声。《雪》生动地描写了江南的雪景与北方的雪景,并对二者作比较,“朔方的雪”体现了一种独立与张扬的个性、精神,因而更为作者所欣赏。历史剧《雷电颂》以“生之颤动,灵之喊叫”撼动人心,它不仅是刻画屈原典型性格的最重要的一笔,也是屈原斗争精神的典型体现。《短文两篇》(《日》《月》)表现了作者对人生、对生活的希望和信念。《日》中以“我愿做人间的飞蛾”“飞向火热的日球”,显示了作者对理想人生的追求。《月》中赞颂姮娥为了一个不知名的理想而放弃原有的一切,表达了自己的理想。《组歌》采用拟人化手法,借海浪、雨的形象表达了对美好事物“守护者”及“奉献者”的赞美。

对散文诗的阅读,最重要的是加强诵读,要熟读成诵。有些散文诗押韵,朗读时须注意韵脚;有些散文诗节奏比较分明,就要读出节奏。总之,应在熟读中把握作者的思路和文章的语路,领悟文章表达的思想感情。散文诗的语言比较优美,含有哲理,内蕴丰富,要注意学习课文的语言。有些名言警句大家不妨抄下来,并牢记在心。

三、单元目标

1.知识与能力

(1)了解抒情的表达方式。

(2)学习诗化的语言,培养有感情地朗读课文的能力。

(3)把握拟人、象征的写作手法。

2.方法与过程

(1)通过反复诵读,把握作者的思路,领悟文章表达的思想感情。

(2)通过对部分精彩语段及关键语句的品析,感受散文诗化语言的风格。

3.情感、态度和价值观

感受课文所表现出的思想感情,激起对人生、对生活美好信念的追求,以及对困难的斗争精神。

四、单元导读示例——《雪》

盼雪

张炜

【课前欣赏】

一个无雪的冬天,会令人感到尴尬。该冷的时候不冷,四季不再分明,大自然竟然也有这样的谎言。

下雪吧,让洁白的绒毯铺盖大地,以这个节日独有的方式去温润人心,安定人心。

雪可以搽洗世界,所以你总是可以在雪后看到一方更加碧蓝的天空。一只狗走向原野,小鸟在落满雪粉的枝丫上俏立。大地恬然入睡,万物陷于默想。姑娘唱歌了,红色的围巾松松地包在头发上。相信雪的下面是一片翠绿吗?紫色的地黄花将开放,墨绿的叶面上留着雪痕。一个干练的老人拄着拐杖走过,呼出了白气,那白气像他写出的一行诗。他的头发也是银白的,他的黑呢大衣多么庄重。

老人缓缓地行走,拐杖提离地面,他走过的岁月中有多少个这样的冬天,不记得了。他只记得在雪地上,在雪松的后面,他第一次吻一个姑娘的情景。那时他们都年青,厚厚的雪使他们的脚陷了下去。

雪的世界,一个多么适合思索和回忆、追忆和遐想的世界啊!浑浊的思绪被沉淀了,人心像白雪一样安静。我们流失的时光和未曾留下痕迹的一串串脉音,一起涌到眼前、耳畔。

你见过人们借助一副滑雪板飞速穿越雪地的情景吗?那有多么帅气。还有,迷人的雪雕、娃娃们的同样稚拙的雪人……这一切奇迹都被白色的调子统领、概括了。

人在最危急的时刻,在有了病痛的时刻,往往被抬进医院——那里有什么特征?那里会有一群群身着白色长衣、头戴白帽的人,有白色病床、白色被子……他们以这样的颜色挽留生命,唤起对生命的记忆。白色究竟在多大程度上参与了缓解和诊治,又给了人多少安慰和信任呢?白色,活动着、沉默着的白色……它与雪的联想,就这样发生着。

下雪吧,下雪吧。

可不巧的是我们又走进了一个无雪的冬天。

大雪到哪儿去了呢?问爷爷们,他们也在摇头。大雪到底到哪儿去了呢?如果连我们这个湿润的半岛也缺雪少雨,其他大陆又怎么熬?下雪了,下雪了,下了浅浅的一层,一脚踩出泥地,可怜人。下雪吧,下雪吧。再让人骄傲地头戴翻皮帽走上一遭吧,再让真正的寒冷像过往的大雁一样降落一次吧。这样,我们就会知道,太阳和地球在挺好地运转,一个接一个的明天还没有尽头。我们会信任时光、日月这一些永恒的东西,安然自如而不是匆忙慌促地干手头的事情。

在这个干燥的、裸露着泥土的冬天里,人们不由得去追根寻底。不错,现代科学已经告诉了大家,人类对大自然无节制的开发,严重破坏了生态平衡,毁掉了正常的自然循环。因此,我们要忍耐一个又一个无雪的冬天。空中烟尘弥漫,人们咳声不绝。仰望天空,立即有一颗微尘落入眼内。只有雪才可以擦掉这么多的尘埃,而我们拿出家中千万块抹布也做不到。下雪吧,下雪吧。大雪是老天爷手里的抹布,它一会就能把天空擦得瓦蓝锃亮。

下雪吧。

【赏析】

张炜的散文往往通过对纯美精神家园的守望,而抵达一处精神的高地。《盼雪》可称其代表。随着一个又一个暖冬,雪似乎离我们越来越远。盼雪,是因为雪连着思索和回忆、追忆和遐想:姑娘的红围巾,老人的黑呢大衣,在雪地里该多么亮眼;雪还让人联想到雪雕、雪人、病房甚至生命。作家通过富于意味的丰富的联想与想象,来表达自己的主观情感:大雪纷纷扬扬悄然曼舞,涤荡了世间一切丑恶污秽,同时也仿佛轻轻拭去了人们心上郁积已久的烦恼尘埃。人心因此变得透明纯净,世界因而有了澄澈洁白。这正是作家孜孜不倦追求寻觅的人生境界,也是审美者在他奇巧的文字中猛然惊醒的理想之梦。在作家笔端,雪是由表及里净化万物的圣洁精灵。文章语言优美,意蕴丰厚,一些比喻生动形象,让人过目不忘。

【课文导读】

《雪》是鲁迅散文集《野草》中最适合中学生阅读的一篇。作者细致生动地描写了江南的雪景与北方的雪景,并在比较中表现了自己的倾向。作者更为欣赏“朔方的雪”,因为“朔方的雪决不粘连”,“奋飞”、“旋转”、“升腾”体现了一种独立与张扬的个性精神,这种精神也是作者一以贯之的前行动力。

学习散文诗最好的方法是诵读。对本文亦应着力于诵读,通过反复诵读体会文章所欲表达的思想感情,领略其优美的意境和浓郁的诗情,从而理解作者希望传递的丰富内涵。学习时可先结合背景资料和注释,轻声诵读文段,初步感知文章的内容;再通过反复诵读,展开联想,放飞想象,体会文章的意境,领略语言的神韵;最后熟读成诵。朗读课文时要力求做到字正腔圆、抑扬顿挫,读出感情,读出精神。

【背景资料】

《雪》的作者是现代文学史上伟大的文学家、思想家鲁迅,《雪》写于1925年,当时鲁迅住在北洋军阀盘踞的北京,反动势力猖獗,正是五四运动退潮后最黑暗的时期,整个社会处于一片寒冻之中。而此时的南方,国共两党已经结成统一战线,革命形势蓬勃发展,可谓是春暖花开。1924年12月30日,北京下了一场大雪,蓄八字须、面容消瘦、嘴里叼着一支烟斗的鲁迅先生来到无边的旷野上,站在凛冽的寒风中,神情凝重、目光炯炯地望着旋舞的飞雪,激发了战斗的豪情,萌发了创作的冲动,次年1月18日,散文诗《雪》诞生了。

【散文诗简介】

散文诗是文学作品的一种体裁,它兼有诗和散文的特点,是介于诗与散文之间的一种现代抒情文学样式。一般来说,散文诗是散文的形式、诗歌的语言。从本质上看,它有诗的意境、情绪和幻想;从形式上看,它又和诗不一样,不分行,不押韵,更加便于抒发感情;从语言上看,它精练、形象、优美,有一定的跳跃性,节奏感强。

【字词积累】

1. 读准下列生字字音。

磬口(qìng) 脂粉奁(lián)

灼灼(zhuó)嘻笑(xī)

褪尽(tuì)朔方(shuò)

2.解释下列词语。

博识:见识广博。

凛冽:刺骨的寒冷。

天宇:这里指天空。宇,上下四方。

精魂:精灵,魂灵。

消释:消融,溶化。

弥漫:(烟尘、雾气、水等)充满,布满。

【主旨提炼】

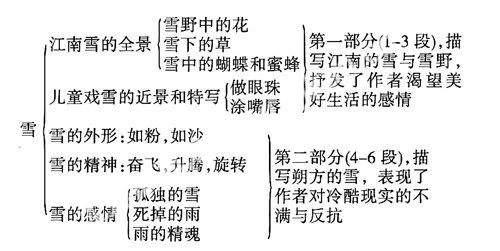

文章生动细致地描写了江南的雪景与北方的雪景,滋润美艳的“南方的雪”寄托了鲁迅对美好理想的炽热追求,而旋转飞腾的“朔方的雪”则蕴蓄了鲁迅反抗冷酷的现实社会的斗争品格。这两幅鲜明对立的图景贯穿着一个共同的哲理:要用战斗来创造一个春天般美好的世界。

【文章结构】

全文可以分为两部分。

《雪》按照作者思想内容和情感变化结构全文。作品结构精巧,经过作者的感情熔铸,显得辽远、深邃。

【写作技法】

1. 想象飞腾奇丽。

面对北国的翻飞大雪,作者的神思却飞越到江南的柔情故乡。在精细描绘江南雪野的静景之后,又舒展想象的翅膀:“我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中,有许多蜜蜂们忙碌地飞着,也听得他们嗡嗡地闹着。”使整幅江南雪景画面有静有动,景中寄情。第二段进一步联想到冬日里幼童玩雪,以生动的笔触使这幅画面生机盎然,情趣无限。第四段用一个“但是”,转入对北方大雪的讴歌。在实写动人雪景的同时,作者的想象与大雪一起飞腾,把那在阳光朗照之下,蓬勃奋飞、闪着灿烂光辉的大雪形容为“包藏火焰的大雾”,想象多么宏伟奇丽!最后由“孤独的雪”联想到“雨的精魂”,使主题得到了升华。

2. 映衬自然鲜明。

写江南雪景,却从暖国的雨开篇。以暖国雨的单调,反衬江南雪花的晶莹和雪野的斑斓,在相互映衬之中自然引出江南雪景。写幼童玩雪的欢悦,也是为了对这幅柔美的雪景图作进一步渲染。精心描绘江南雪景,最终的目的却是为了在鲜明的映衬与对比中突出北国大雪的壮观——那朔方奋飞、旋转、升腾的大雪,才是作者真正想要表现的高潮。

3. 语言丰富多彩。

南国的雪“滋润美艳”,宝珠山茶“血红”,单瓣梅花“白中隐青”,磬口蜡梅“深黄”,杂草“冷绿”,而蜜蜂们“忙碌地飞”“嗡嗡地闹”……这一切,精雕细琢,显出轻柔绚丽之美。再看北域的雪:“永远如粉,如沙,他们决不粘连”,在晴天下“蓬勃地奋飞”,在日光中“旋转而且升腾,弥漫太空”……这又是一幅生机勃勃的写意画,恣肆泼洒,尽展雄浑壮阔之美。其间穿插幼童玩雪的场景,刻绘雪罗汉的形状、色泽、神态等,语言生动形象,清新活泼,美妙传神。

4. 修辞生动精妙。

用“极壮健的处子的皮肤”来比喻“滋润美艳”的江南雪,形象地表现了江南雪的青春魅力和动人光泽。用“包藏火焰的大雾”来比喻朔方大雪,生动地描绘出雪被旋风卷着,映着日光蓬勃奋飞、旋转、升腾的壮丽图景。孩子们在雪地里玩雪,小手“冻得通红” “像紫芽姜一般”,比喻贴切,形态逼真,富有儿童情趣。雪罗汉“目光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地里”,用拟人手法化静止为灵动,带来一个鲜活可爱的生命!置身于朔方昂扬、奋发的雪景中,作者内心的革命豪情也在“旋转”“升腾”,所以在末尾两段反复咏叹,那是“雨的精魂”。雨虽然“死掉”了,可“雨的精魂”——雪,仍在自由活泼地飘洒纷飞。赞美之情奔泻于笔端,战斗之意洋溢于字里行间。加之末段精妙、诗化的排比,使全文主题鲜明深刻,感情真挚强烈。

【问题探究】

1. 散文诗的有关知识:

本文是一首散文诗。散文诗是介于散文与诗之间的一种文体。作为诗中的散文,散文中的诗,说到底,它是精短的、有着内部韵律的、文字精美的、富于哲思的文字。

散文诗兼有散文和诗歌的特点:第一个特点是篇幅短小,不分行,不押韵,但具有浓郁的抒情色彩,充满诗的意境,有内在的音乐美和节奏感;第二个特点是内容的跳跃性,以凝炼的语言营造诗情画意;第三个特点是多用象征、暗示等手法扩大内容和容量。

高尔基说:“真正的诗,永远是心灵的诗,永远是灵魂的歌。”诗歌是最富情感的,诗人把自己的情感表达出来,而他的目的就是要在读者的心目中引起同样的感情作用。作者写散文诗,就是要抒发内心充溢的情感,而这种情感往往借助于具体的形象来传达,具体的形象与情感的水乳交融就形成了诗的意象,也就是说,诗的形象(意象)之中渗透着诗人的情意。

2.重点语句的理解:

①暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。

“冰冷的”“坚硬的”强调雪的不屈的精神,而这种精神是“灿烂的”,是最值得欣赏的,为下文赞美朔方的雪作铺垫。

②是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。

北方雪的特质之一是孤独,在这里还被表现为死掉的雨的意思。北方的雪完成升华是与死亡联系在一起的,也正是完全的献身,让它成为了雨的精魂——凝聚了所有坚强内核的精魂。

3.作者用较多笔墨描写雪罗汉的形象的目的是:雪罗汉形象的描写在内容和结构上是连接朔雪之景的桥梁,它实现了作者感情的过渡和转折。雪罗汉是江南的雪天中最值得珍藏的记忆,是美的象征,却很快消融。所以作者更欣赏的还是朔方雪的壮美,那种在苦寒中独立抗争的形象正与作者“敢于直面惨淡的人生”、不屈不挠战斗的形象相吻合。

4.作者将南北雪景对照描写的用意是:以江南的雪来对比衬托朔方的雪,借物抒情突出主题。江南的雪固然美丽,但在鲁迅的眼里,这种美未经磨炼,并不能保持长久。鲁迅更为看重的是一种独立与张扬的个性精神,像北方的雪一样,以孤独不妥协的姿态向世界宣告她的存在,那张扬的个性,多么像一位豪情奔放的挑战者和战斗者。

5.写完江南的雪之后用一个峻急的“但是”转入对“朔方的雪”的描写,可以这样理解:结构上承上启下,内容上提示全文重点。这里看似并不需要转折,可加上这个“但是”之后,作者的情感倾向更加明显了:比起优柔的江南的雪,作者更赞颂壮美的北国的雪。这也体现了鲁迅的语言风格非常独特。

【延伸阅读】

染绿的声音

○徐迅

山居的日子,是在山中一座精巧的石头房里度过的。每天,我都被一种巨大的宁静所震撼着。经过许多尘嚣侵扰的心灵,陡然回归到这旷古未有的宁静之中,而又知道周围全是绿色的森林,心里似乎也注满了一汪清涟之水,轻盈盈的,如半山塘里绽放着的一朵睡莲。

也有声音,在白天的山峦;偶尔也有人语喧哗,幽谷回鸣。空山不见人,倒使人感觉到大森林的真切和人世的烟火之气。更多的是鸟声,从黎明的晨噪到傍晚的暮啼,耳闻着那密密松林里传出的啾啾鸟鸣,还可以看见那墨点般的小鸟,如大森林的音符跳荡着、栖落着。鸟鸣常常使大森林归于虚静,它天生就是一种虚幻的精灵呢!鸟声让人着迷地听,这时听出的就是一阵阵染绿的声音。

当然有许多声音是有颜色的。如皑皑白雪,潺潺流泉,响动的就是一大片白;如春花秋菊的凋谢,细心的人也会听出它的艳红和鹅黄的色调。在大森林里,此时我被激动的不是这种有颜色的声音,而是满山攒动着的森林——那浓绿浓绿的声音了。满山密密的松林、枫树、珍珠黄杨、翠竹……树丛间刮过的风也是绿色的,绿将大森林融为碧绿的一体,分不清颜色的浓淡深浅。那声音自然也不用侧耳倾听,触目皆是——大森林的宁静固然会使人坠入前无古人、后无来者的孤独和虚空当中。而这染了绿的声音,却让人感到一种生命的快意和心灵的悸动。黎明的时候,“山路原无雨,空翠湿人衣”,森林里露珠“扑扑”滴落的声音,在我听出的是一种轻柔而凝重的绿色;森林静静肃立,树叶交错,在我听出的是一种茁壮成长的蓬勃的绿色;狂风呼啸,排山倒海咆哮着的松涛,在我听出的是一种悲壮和磅礴的绿色;阳光摇动滔滔无边的绿海,阳光掠去又显出一江春水,在我听出的是一种恬淡而平和的绿色……山居无事的时候,只要静静地穿行在这无边的大森林之中,我满心的尘垢便一下子就被荡涤得无影无踪,只觉得身心惬意和愉悦,心中陡然就有层斑驳的绿爬上心壁,盈注着生命那清凉的绿意来。

听惯了这种声音,在夜里我常常睡不着觉。拥被而坐,此时周遭那染了绿的声音已渐渐无声无息,看洁白的月光,慢慢浮上窗棂,月光里的绿色冷冷如春水荡漾着,使人感觉到那绿色的声音一定是被浓浓的月光所消融,隐翳在莽莽苍苍的大森林之中了。但这时这刻,我思想的羽翼还翩翩起伏着,希冀那染了绿色的声音出现。有风的夜晚,我看窗外的大山果然是混沌未开的一团绿色,那染了绿的松涛之声,铺天盖地的在我石屋周围如狂飙般的春潮,惊涛拍岸,振聋发聩,让我激动得恨不得长啸……这些年,我知道我常常谛听水声,谛听鸟声,不仅是因为我对尘嚣之声异常地厌倦和唾弃,更多的是在寻找清纯的自然和人生的大自然。那是我生活须臾不可缺少的思想的源泉……若能轻轻地裹在这染了绿的声音里,心就会轻灵得像一朵绿荷,即便泊在波涛里滚动,那梦也是常常染了绿呢!

【阅读提示】

这篇散文以山居生活环境的宁静开篇,以追求生命的绿意为主旨,以实见虚,虚实结合,独具匠心。首先,“染绿的声音”这个题目就很美,营造了诗一般的意境,使读者想到了茂密的绿色森林里充满了神奇的生命活动。然后,通过描写山居的宁静和各种各样的“染绿的声音”,表达出作者对尘世喧嚣的厌倦和对宁静生活的向往与追求。文章语言优美,综合运用了比喻、排比等修辞手法,使它更富于文采,也增强了感染力。同时采用了烘托手法,生动形象地写出了山林的神奇魅力,也写出了“我”对“染绿的声音”的不同感受。

【思考练习】

1.作者在第一段中用“巨大”一词来修饰“宁静”,这有什么好处?

答:___________________________________________________________ 。

2. 本文语言既形象生动又含蓄深沉。请在下边两句话中任选一句,作简要赏析。

(1)鸟鸣常常使大森林归于虚静,它天生就是一种虚幻的精灵呢!鸟声让人着迷地听,这时听出的就是一阵阵染绿的声音。

答:___________________________________________________________ 。

(2)若能轻轻地裹在这染了绿的声音里,心就会轻灵得像一朵绿荷,即便泊在波涛里滚动,那梦也是常常染了绿呢!

答:___________________________________________________________ 。

3.阅读全文以后,请概括文中“染绿的声音”是指怎样的声音?

答:___________________________________________________________。

【创写指南】

1. 在浓绿的大森林中,本文作者听到的声音都是绿色的。你也有在特定环境中听出染了颜色的声音的体验吧,请写出来。

答:___________________________________________________________ 。

2.学习了本单元文章,你对散文诗有了一定的认识吧?让我们睁着审美的眼睛,带着炽热的情感,握着生花的妙笔,写出自己心目中的一个季节,题目是:我心目中的 __________________ 。

【参考答案】

思考练习1.作者用这个句子描绘出山中充满于天地间的无边无际的宁静,这样的宁静是尘嚣中所无法体会的,让人的心灵变得澄静,轻盈,是身心从未体会过的,对作者的心灵有极大的震撼。2.(1)这个句子以鸟鸣反衬出大森林的虚静,也表现了宁静的大森林中因有了鸟鸣而充满生机的意境。(2)这个句子运用了比喻手法,形象生动地表现了作者身心融入了大自然的美好感受。3.①晨露滴落发出的轻柔凝重的声音;②由森林茁壮生长悟出的蓬勃的声音;③松涛咆哮发出的悲壮和磅礴的声音;④由阳光变化下的森林悟出的恬淡而平和的声音。

创写指南1.示例:夏天的田野里,热风拂面,麦浪滚滚,在我听出的是一种饱满而成熟的金黄色。2.略。