党报在构建和谐社会中的作用研究

谢天勇

摘要:本文以《安徽日报》为个案, 通过对其四年间以构建社会主义和谐社会为主要报道内容的402篇报道的信源、形式、主题、版位、倾向和篇幅等指标进行分析,对党报在构建和谐社会中的作用进行描述与总结,得出了简短的结论,并给出了相关建议与对策。

关键词:党报; 和谐社会; 《安徽日报》

中图分类号:G255.3 文献标志码:A

在我国以党报为代表的主流媒体,作为社会信息系统的重要组成部分,是社会舆论的构建者与引导者,其在和谐社会建设中的表现和作用自然成为各方关注的焦点。本文试图通过对《安徽日报》关于构建和谐社会报道的客观数据进行内容分析,来总结党报等主流媒体在此项工作中的表现,展望进一步发挥作用的可能性。

一、研究方法

(一)范围。本次研究的范围是《安徽日报》2004—2007年间版面中所涉及的所有能够反映构建社会主义和谐社会内涵的任何主题及体裁的新闻与评论。所谓“构建社会主义和谐社会内涵”,是依据胡锦涛总书记2005年2月19日在中共中央举办的省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话及中国共产党第十七次全国代表大会报告中的相关论述。

(二)样本。本次研究采用内容分析法。我们按照等距抽样的方法抽取2004—2007年间每年5、10、12月三个月份的报纸,把每月中旬10-16日的一周作为分析样本。

(三)分类:

1. 信源:指报道的“发出地”。分两类:一类来自政府机关(主要指省级政府机关);另一类来自地方(省内十七个地级市)。

2. 形式:指报道的体裁或者类型,分成五种:A、消息:即“纯新闻”,包括“新闻综述”;B、解说、综论、读者来信来稿:对某一新闻事件的解释性报道、深度报道或某一段时间新闻的综合评论;C、社论:评论员文章、特约撰稿人评论文章;还包括研究型的论文;D、特稿:通讯、特写、记者见闻、札记等;E、图片报道:纯图片报道。

3. 主题:按照新闻题材分类

A、 政治类: a、民主政治b、依法治国;B、经济类: a、社会经济与自然环境和谐发展b、城乡间协调发展c、区域间协调发展d、分配制度改革;C、教育类:a、发展教育b、建设人力资源强国;D、社会类:a、社会秩序b、社会管理机构c、社会就业d、社会保障体系e、医疗卫生制度;E、社区类:a、社区管理及服务b、人际关系;F、文化类:a、全民素质b、文化活动;G、资源类:a、资源利用b、生态环境改善;H、其他涉及多方面的报道;

4. 版位:甲:头条,重要位置;乙:非头条,较重要位置;丙:非头条,次要位置;

5. 倾向:即编辑部对报道内容所持的立场和态度,分三类:

+正面报道:对涉及的事件、人物和问题持赞扬、肯定的态度;—负面报道:与正面报道相反;△中性报道:目的在于告知读者新近发生的事实,立场客观、中立;

6. 篇幅:按字数分四类:A:300以下;B:300-500;C:500-1000;D:1000以上。

二、初步分析

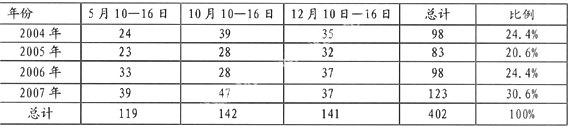

(一)数量。据统计,在抽样的2004—2007年间,涉及到构建社会主义和谐社会相关内容的报道总计402条,具体分布情况如下: (表1)单位:条

由上表可见,相关报道在《安徽日报》日常报道中占据重要地位。在抽样的几周中,虽然每周的报道数量并不一致,但大多维持在30条左右。在《安徽日报》每周400—450条新闻稿中约占十分之一。需要特别说明的是,我们的统计从2004年5月开始,原意是想考察相关报道在 “构建社会主义和谐社会”概念提出前后,数量上是否有显著变化,结果却未见异常。似乎说明该主题的报道在概念提出前已成为《安徽日报》经常性的报道内容;从另外一个层面似可以得出:关于和谐社会建设的报道《安徽日报》一直给予较充分的关注。

(二)信源 (表2)

在所获得的402个样本中,信源广泛,涉及安徽省所有的十七个地级市和省级党政多个部门。在对信源的分类中,我们将所有涉及到县或者城区的报道统归所在的地级市;另外,对于样本中新闻评论、新闻综述及新闻综论中信源不明确的报道,或涉及多个地方的报道,以“不明确信息来源”的方式单列出来,以保证样本分析的纯度。

由表2可以发现,在《安徽日报》有关构建社会主义和谐社会的报道中,18.7%的报道来源于省级党政部门,在所有信源中居首位。“不明确信息来源”的报道亦不少,占14.9%,从一个侧面反映在构建社会主义和谐社会报道中,《安徽日报》运用新闻综述或新闻综论的报道方式较常见。

在其他来源涉及安徽省十七个地级市的相关报道中,省会合肥最多,共63条,占总量的15.7%。除合肥外,其余十六个地级市大多数量较少,所占比例也不大,总计为50.7%。报道数量居前列的大都是省内经济发展较快的地区。如果说,和谐社会报道的着眼点在于反映社会建设成就上,那么不平衡似乎也是合理的。然而传媒在反映和谐社会建设成就不平衡中的平衡,作为省委机关报的《安徽日报》面对这种两难境地,悖论中的出路是什么,值得新闻从业人员思考。

(三)形式:我们将报道的形式分成五种,消息、新闻综述这一类型最多,总计224篇,占总量的55.7%;消息作为最便捷、迅速传递信息的新闻报道体裁理所当然成为报纸的首选。“解说、综论、读者来信/来稿”这一类型也不在少数,占全部报道的五分之一。进一步分析,在其内部,运用最多的是新闻综论,较少有读者来信和来稿。而新闻综论多涉及就业、社会保障等社会热点问题,且在报道上注意深度和广度。例如2004年5月11日《安徽日报》B1版的报道《“就业困难”与“有业不就”》就是典型。此报道类型不仅告知信息,还力图整合多方面的信息并阐述信息背后的意义。特稿所占比例亦不少(17.9%),多以来自地方的通讯为主。图片报道所占比例较小(5.0%),仅20条,多是展现和谐的人际关系。社论在所有五种类型中使用最少,仅5篇,其中有4篇是来稿评论,本报评论员文章仅1篇。

(四)主题。以西方社会学功能理论的观点看,社会是一个有机联系的整体,这个整体是由各种不同的社会系统构成的,信息系统的良好运行之于社会的稳定及和谐至关重要,新闻传媒作为社会信息系统的重要组成部分,其重要性不言而喻。新闻媒体,尤其是党报这样的主流媒体,在社会中通过不断的信息流、意见流,将社会整合,使原本因社会分工而造成的不同功能系统间可能出现的离心力被克服,重新整合并形成共同的话语空间。

本次对《安徽日报》的内容分析,我们力图从社会学的视野考察新闻媒体在构筑社会共同话语空间中的重要作用,及目前媒体在提供信息和意见上尚待改善之处。(表3)

如表3,402篇相关报道除去涉及多方面的12篇外,其余所占比例依次是:社会36.8%,自然环境13.2%,社区10.9%,政治10.7%,经济9.2%,文化8.2%,教育8.0%。

社会方面的报道占据最重要地位,相当于第二位自然环境方面报道的2.8倍,与最后一位教育方面报道的比例为4.6:1。这样的状态反映了《安徽日报》所理解的构建社会主义和谐社会主要是一种“社会建设”。进一步分析发现,在社会这一类目中,有关社会管理机构的报道居首位,共54条,此方面大多从正面报道各级管理机构转变工作作风,提高办事效率,加强解决社会问题能力等内容。其次,有关社会就业方面的报道亦不在少数,共37篇,主要涉及三方面:一、政府部门通过多种举措应对目前严峻的就业形式,共21篇;二、全省及各地就业工作取得的成就,共8篇;三、目前仍然存在的影响社会充分就业的问题,共3篇。这三篇报道都是关于大学生就业的;另外,还有3篇创业故事。再次就是涉及社会保障体系和医疗卫生制度方面的报道,前者28篇都是涉及政府有关建设社会保障体系的政策及落实情况,后者大多是关于医疗制度改革的。最后,反映地方社会秩序良好的报道共10篇。可见上述社会类报道关注的问题均是社会热点话题,牵涉到转型期必需面对的问题,也是构建和谐社会的关键。

“人与自然和谐相处”是和谐社会的一项重要内涵,研究时将其细分为两方面:一为资源,主要指有关提高资源利用率的报道,共20篇。具体到各年份,04年空缺,05年后稍有改观, 07年已达11篇。可见,《安徽日报》对该问题的关注经历了一个由不重视到较重视的过程;二为生态环境,主要指生态环境的治理,共33篇。尽管所占比例不大,但每年均有较平均的报道,足见《安徽日报》对此问题一直给予较高关注。对比其他各类报道,自然环境所占比例仅次于社会类,且数量在逐年递增,这也反映了《安徽日报》对环境问题的日益重视。

民主法制与公平正义也是和谐社会的重要内涵。在43篇涉及此方面的报道中,有关民主政治和依法治国的内容分别为20和23篇,各占4.9%和5.7%。总体来说报道量稍显不足。经济类的报道也不多,总计37条(占9.2%)。在其内部的诸小类中,有关经济社会与自然和谐发展的报道最多,共21条,是其他小类的数倍,从一个侧面反映了《安徽日报》对此方面问题的重视,或可说此方面成就较为显著。

排在末尾的是文化类和教育类报道,各占8.2%、8%。其中前者的波动较大,时多时少。后者数量较为均衡,每年差别不大。构建社会主义和谐社会需要遵循“以人为本”的原则,人的全面发展是社会发展的重要目标,而教育和文化在塑造人的作用上至关重要,因此,我们的主流媒体应给予更多关注。

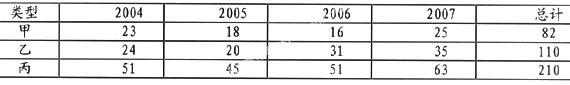

(五)版位(表4)

稿件的编排位置,能够显示出媒体编辑部对其新闻价值和宣传价值的认可程度,为此,我们专门把报道的版位单列出来考察。如表4,从版位上看,被编排在甲、乙和丙位置的报道分别为82篇(占总量20.4%)、110篇(占总量27.4%)和210篇(占总量52.2%)。可见有关和谐社会建设的报道有近一半(占总量47.8%)被编排在重要及比较重要位置,与被编排在次要位置的报道(占总量52.2%)几乎平分秋色。进一步考察发现,在《安徽日报》每周约45个新闻版中,有25个版的头条被此类报道所占据,占总版面超过二分之一。可见,《安徽日报》对此类报道是非常重视的。

(六)报道倾向 (表5)

如表5所示,在402篇报道中正面报道268篇(占66.7%),负面报道25篇(占6.2%),中性报道109篇(占27.1%)。显然,正面报道占据较大比例,中性报道量适中,负面报道相对偏少。说明《安徽日报》对此类稿件的选择以正面报道为主。同时,负面报道随着时间的推移逐步减少,而正面报道则在增加;也可以从一个侧面说明:随着和谐社会构建不断取得成效,社会中不和谐的因素在逐步减少。

(七)篇幅 (表6)

稿件在版面上所占面积一定程度上能体现出报纸对稿件内容的重视程度。如表6所示,《安徽日报》关于和谐社会建设的报道以字数在500~1000之间的C类报道最多,共130篇,占32.3%;其次是字数在300~500字之间的B类和字数在1000字以上的D类报道,两者均为98篇,各占24.4%;字数在300字以下的A类报道所占比例最小,仅为76篇,占18.9%。在版面有限的前提下,《安徽日报》能以中、长篇报道的形式反映社会主义和谐社会构建方面的情况,显示其对相关报道的重视程度。

三、简短的结论及建议

通过以上分析,我们对《安徽日报》在构建社会主义和谐社会中的表现有了更具体的认识,据此提出粗浅的建议及对策,试概述如下:

1. 从构建社会主义和谐社会的信源来看,全省十七个市在报纸上均有涉及,较为均衡地呈现了全省在构建和谐社会方面的成就。总体来说,报纸对经济较为发达地区给予的关注多于落后地区。诚然,前者成为报道的重点自有其理由;但对于后者媒介理应遵循平衡的原则给予相同的重视,比较而言它们更需要媒介的关注与指导。

2. 从构建和谐社会报道主题看,主要集中在社会类方面,“以人为本”成为共同的话语方式。无论是对社会管理机构,抑或社会就业问题和社会保障体系的报道,都呈现出“以人为本”的价值判断。这是值得继续保持的。

3. 从报道的类型上看,尽管消息类报道占据绝对优势,但也注意到对信息进行深度挖掘的解说类报道。解说类报道的优势在于从深度和广度上阐释信息背后的原因及对受众的意义,《安徽日报》对此种报道类型的重视体现了报纸的发展走向。但报纸对社论类报道重视程度不够,其作用有待进一步发挥。

4. 从报道倾向上看,正面报道的主导地位构筑了“和谐”的社会语境,展现构建和谐社会的成就,然而,负面报道的不足可能影响受众对现实环境的判断。这是值得业界思考的问题。

5. 从报道篇幅及版位看,报纸对构建和谐社会的报道给予了极大的关注,并以此塑造了全社会共同的话语空间。尽管报道版位上处于次要位置的报道所占比例最多,但报道中属于头条的新闻也不少,足见编辑对和谐社会报道的重视程度;另外,在报道篇幅方面,中、长篇报道占主导地位,这为构建和谐社会报道提供了开阔的空间。

(责任编辑焦德武)