何冬青:跨越世纪 书写传奇

廖冬梅 胡 琦

何冬青——一个为客家人所熟知的名字,祖籍广东梅州,1949年只身闯荡香港。他的创业之路从出版业到教育业再到餐饮业,可谓轻舟过山,顺利架接,路路畅通,无往不利。享有“出版业的明星”、“教育界的翘楚”、“饮食业的鉅子”等美誉。

何冬青——一个客家人的灵魂形象,刻录在他的人生轨迹上,何冬青先生此生无悔。

让中国人扬眉吐气

从上世纪五十年代一路走来,何冬青先生历经了香港的变迁以及祖国大陆翻天覆地的变化,看着中国人从受尽他国的欺凌,到傲立在世界的东方,扬眉吐气,何冬青先生的内心十分自豪。“中国政治、经济、军事、科技等综合国力的空前强大,向世界展现了中国的成就、中国的崛起、中国的未来,这是身为中华儿女感到最自豪的事情。”“最想看到的是两岸和平,祖国早日和平统一。”何冬青先生一颗拳拳赤子之心,溢于言表,这个美好的愿望,道出了所有中华儿女的心声,满腔的爱国情怀,是何冬青先生最真实的写照。

在祖国一步步走向独立富强的史册上,记载着何冬青先生一段不可磨灭的爱国壮举:过去在英国殖民统治下的香港,英文是唯一的官方语言,港英政府所有的公文、契约、法庭审判以及会议发言,规定必须使用英文,绝大部分学校也是全英文授课。而作为中国人的母体国文——中文,却没有立锥之地。何冬青先生愤慨地说:“生活在自己的国土上,可是主人却是别人。在香港,中国人口占着98%的比例,但是我们却不能正常使用自己的语言和文字,作为中国人,我们很难接受这样的现实。”

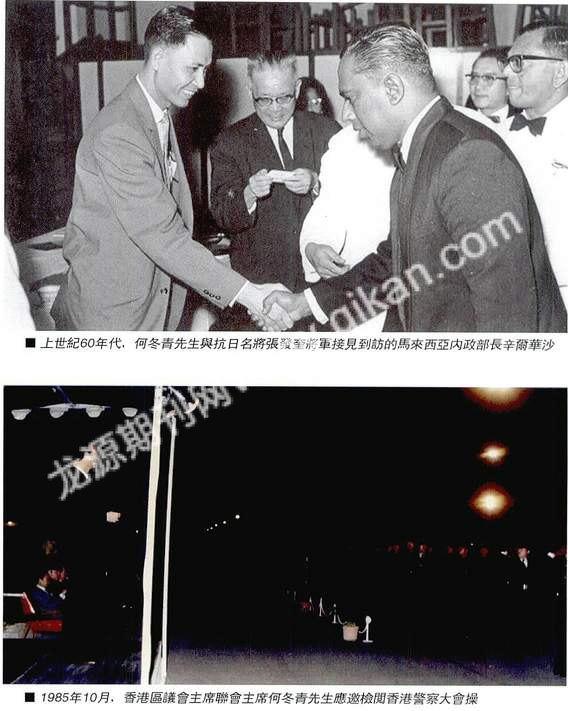

“哪里有压迫,哪里就有反抗”, 1968年,何冬青先生连同香港市政局议员黄梦花、香港政府华员会会长钱世年等爱国人士,发起成立香港中文教育促进会。“要让中文成为法定语言,就必须提升中文教育的地位,”何冬青先生说,经过两年的准备工作,1970年,“香港各界促成中文为法定语文联合工作委员会”正式宣告成立,何冬青先生被推举为总干事,负责联会具体工作。一场中文合法化的抗争运动,在何冬青先生策划组织下号角齐呜、声势浩大地进行着。

当时,直接参加这个爱国活动的民间团体、学校、工学联盟以及大专院校学生会等多达四百多个,而动员工作的人数更接近四千人次,看着香港居民情绪激昂,民族意识空前高涨,何冬青先生顿时信心百倍。这是香港最大规模的一场群众抗争运动,受到了港英政府政治部的严密监视,何冬青先生等有志之士抵住压力,深入全港各区发动签名运动、举办研讨会,甚至远赴伦敦,向英国首相提交抗议书,并派代表前赴纽约,向联合国总部递交逾32万香港居民的签名表格。这场仿若一场战争的爱国运动,历时4年,过程漫长而艰辛。但是联合工作委员会全体成员坚强不懈,始终如一,凭着对中国文化的热爱以及维护中华民族尊严的赤子情怀,使中文合法化的浪潮气势如虹。1974年,港英政府终于宣布中文和英文在香港享有同等的法律地位,中文合法化运动取得了胜利,捷报传来,何冬青先生难掩内心的激动,他忘情地说:“这是香港居民齐心协力的成果,我相信,这是一个很好的开始,情系中华,象征祖国的明天定会更加美好。”

中文合法化运动取得圆满成功,消除了官民之间长期以来存在的隔阂和障碍,更加深了香港居民对中文母语的一种亲切感。1996年8月26日香港电台电视部制作播放的“九七透视”节目,对当年中文合法化运动的抗争历程,作出详尽的专题报导,香港新闻媒体形容其为文化回归,亦为九七主权回归揭开了光辉的战幕。

事业三部曲之一:领航印刷业

生逢乱世,幼年的何冬青在抗日战火中成长,境况极其艰难。即使如此,他的父母依然坚持着“再穷不能穷教育”的信念,让他一直接受着良好的教育,用知识来充实着他的人生。抗日战争期间,何冬青先后毕业于平远石正中学及江西寻邬师范,抗战胜利后进入广州文化大学中国文学系,以优异的成绩获文学学士学位。

1949年冬,何冬青先生只身一人移居香港。初到异乡为异客,人地生疏,举步维艰。“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香?”何冬青先生说,“越是艰难,越能磨砺一个人的意志,生活就是要千锤百练、越挫越勇。”所谓人浮于世,何冬青先生幸运地受雇于一家印刷厂。

“立志言为本,修身行乃先”,这两句话成了何冬青先生的行为准绳。工作的每一天,何冬青先生严于律己,不让时光虚度,从编校到出版,从会计到厂务管理,每一件事,何冬青先生都全情投入,希望做到最好。

“不想当将军的士兵不是好的士兵。”因此,何冬青在技术、资金、人脉等方面准备充足后,集“天时、地利、人和”为一体,开始了他的创业之路,从1953年起,“大中国印刷厂”、“中华文化事业公司”、“大道书局”在短短十年的时间里,相继成立,享誉文化界,而何冬青先生众望所归,被推选为香港出版人发行人协会秘书长,在任长达15年之久,成为香港文化界一颗璀璨的明星。

香港经济逐渐升温,何冬青先生的事业也正在如火如荼地急速发展。“做事业,不能只走单行道,有条件时要把握机遇求变、求存、求发展,可以避免把自己以及公司带进死胡同。”何冬青先生对企业营运,有他个人的独特见地,突显出其大将风范。

事业三部曲之二:教育显身手

“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,”何冬青先生出生于书香门第,祖父辈都是知识分子。从小在文化的熏陶下成长,他深刻地感受到教育事业的重要和影响,目睹香港的社会风气日渐沉沦,每年出生的8万多小孩中两性比例接近平衡之际,早年念师范醉心教育的何冬青先生,清醒地意识到香港教育之中的某些缺失,他认为给女孩子们一个安宁的学习环境,有其必要和需求,遂于1966年秋季,毅然创办了静宜女子中学,吸引了众多家长的目光,入学女生络绎不绝。

何冬青先生驾轻就熟亲自主持校政,学校始终坚持的教育原则是:道德的培养。“女孩子最重要的阶段是在初中,”何冬青先生说,“所以在传授知识的同时,更需要加强品格教育,灌输她们的社会责任感和家庭责任感,教她们做事、做人的道理,在将来的生活中,成为社会、家庭中举足轻重的角色。”何冬青先生的一席话,道出了教育工作者的理想和使命,可谓言深而意远。

本着教书育人的本质,加之严谨的办学态度,静宜女子中学校誉日隆,深受家长、学生们的喜爱,1972年,迅速扩增为七间分校,学生人数多达7000余人,跻身于香港十大独立中学之列。

在教育事业上,何冬青先生一直以最大的努力,将光和热散发出来,照耀着千千万万的女学子们。1990年,因为香港政府全面实施九年免费教育,何冬青先生黯然将24年前一手创办的静宜女子中学全部结束,教育事业至此告一段落。

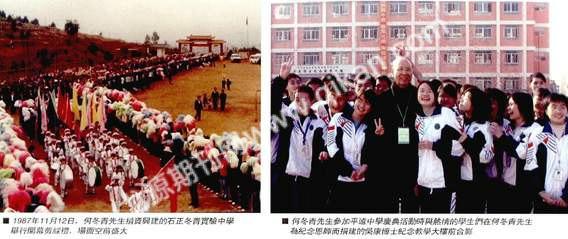

“学校停办了,但教育理念不能停止。”何冬青先生对于教育事业情有独锺,1985年,何冬青先生第一次回到了阔别36年的老家平远,正是少小离家老大回,何冬青先生不禁热泪盈眶,感慨万千。看着祖国一天一个样,何冬青先生心里满是自豪。为了支持家乡的教育事业,何冬青先生成立了“何冬青基金会” 开展龙腾盛世系列工程,慷慨捐资兴建中、小学、青少年活动中心、道路桥梁、图书馆、展览馆和医院等公共设施,迄今为止捐建项目接近30项,捐献资金超过3200万元,善业遍布平远城乡大地。

事业三部曲之三:纵横餐饮界

1984年,一家由香港人在深圳开办的新园酒店面临停业易手,何冬青先生有意收购接办前去考察,最终交易虽然未能成功,但是却燃起了何冬青先生开办酒楼的念头。

早在1979年,港英政府计划实施地方行政推行代议政制,何冬青先生获港督委任为谘询委员会委员,从此走向议政论政生涯,开展社区服务工作,建立和积聚了广泛的人脉关系。水到渠成之后,何冬青先生开设的第一间酒家——青叶海鲜酒家,于1985年正式开张营业,喜迎四方宾客。之后富东海鲜酒家,富泰海鲜酒家,富泽海鲜酒家,逸东海鲜酒家等相继开业。为了方便管理,何冬青先生成立了七洋发展有限公司饮食集团,将五间海鲜酒家纳入统一管理之中。

作为梅州市第一批荣誉市民和梅州市第一批发展战略顾问,何冬青先生任重而道远。他说:“生命的意义在于奉献,没有什么比看到祖国强大,社会和谐更让人振奋的事情了。”

“雁过留声,人过留名”,何冬青先生每行走到一个领域,未曾刻意追求过什么,但是总是能留下深深的足迹。历史记载了他的功绩,社会肯定了他的成就。何冬青先生爱国、爱港、爱乡的鲜明立场和形象,为客家人树立起了一面旗帜,在祖国发展的长河里,扬帆万里!

【人物简介】

何冬青先生,七洋发展有限公司董事长、英伦国际有限公司董事长、浩国盈丰开发公司董事长、何冬青基金会董事局主席。1982年获颁荣誉勋章,1984年获港督委任为非官守太平绅士、新界乡议局当然执行委员,1995年当选为葵涌及青衣区议会第一届主席、并连续三届获选担任香港区议会主席联会主席、同年任香港事务顾问,1997年香港回归后当选为香港特别行政区第一届政府推选委员会成员。至于社团工作方面,何冬青先生更是一位积极而活跃的资深前辈。目前仍担任香港崇正总会会长、香港梅州联会永远荣誉顾问和首席永远名誉会长、旅港嘉应五属同乡会永远荣誉会长、香港嘉应商会永远名誉会长等公职。

——致坚守奋斗的你