园本教研中“磨课”的若干思考

■王莉

园本教研中“磨课”的若干思考

■王莉

新课程改变着幼儿的学习生活,也改变着教师的教学生活,教师不再满足于简单的教书匠身份,而是不断追求成为研究型的教师。作为教育部“以园为本教研制度建设基地”实验园,我园以课例为载体,在一课三研中精心“磨课”,全体教师共同演奏着园本教研的交响乐。

一、“磨课”的内涵

所谓磨课,顾名思义,就是打磨课堂教学,通过自身和外在力量,对一节或几节课的反复深入的研究和实践,使教师对课的教学结构、过程、方法、效果等方面进行再认识的一种方式。徐子煜教授说:“磨课指教师对教学活动的反复实践、反复琢磨、反复改进。”可见,磨课意味着用集体的智慧来重新构建课堂教学,运用不同的教学设计、教学方法不断地上、不断地改,最终要形成一种最能让幼儿学得通透的方法。

二、“磨课”的内容

(一)“磨课七音符”

俗话说:熟生巧,巧生华。教师满怀激情的

“磨课”演奏将令人荡气回肠,永无止境。其中,离不开七个基本音符,即:

(1)“磨幼儿”:使选材更贴切、策略更针对;

(2)“磨目标”:使目标更明确、具体、易行;

(3)“磨内容”:使内容与目标相匹配、不游离;

(4)“磨结构”:使结构动静结合、张弛有道;

(5)“磨教法”:使教学方法有新意、幼儿学习有兴趣;

(6)“磨细节”:使教学活动更丰满、更完善;

(7)“磨教师”:使教育更机智、师幼更灵动。

下面就以我园大班周玮老师的科技活动《自制扶钉器》为例,说明如何“磨课”。

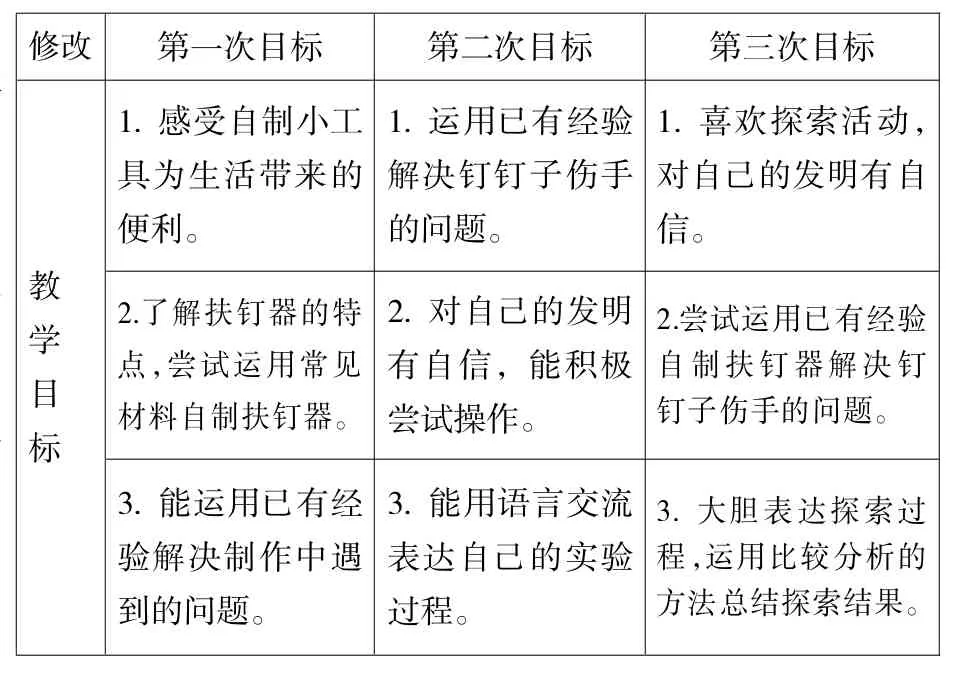

例1:磨目标

修改第一次目标第二次目标第三次目标1.运用已有经验解决钉钉子伤手的问题。1.喜欢探索活动,对自己的发明有自信。1.感受自制小工具为生活带来的便利。教学目标2.了解扶钉器的特点,尝试运用常见材料自制扶钉器。2.尝试运用已有经验自制扶钉器解决钉钉子伤手的问题。2.对自己的发明有自信,能积极尝试操作。3.能运用已有经验解决制作中遇到的问题。3.能用语言交流表达自己的实验过程。3.大胆表达探索过程,运用比较分析的方法总结探索结果。

(作者单位:武汉实验外国语学校)

责任编辑 王爱民

(1)情感态度目标:由“感受”→“有自信”、“积极尝试”→“有自信”、“喜欢探索”。(2)知识技能目标:由“尝试运用常见材料自制扶钉器”→“运用已有经验解决钉钉子伤手的问题”→“尝试运用已有经验自制扶钉器解决钉钉子伤手的问题”。(3)能力目标:由“能运用已有经验解决制作中遇到的问题”→“能用语言交流表达自己的实验过程”→“用语言大胆表达探索过程,运用比较分析的方法总结探索结果”“磨”后的目标不仅更明确、具体、能操作,便于检验,而且第三次的目标还解决了目标表述不统一的问题,三个目标都从发展性的目标表述统一提出。

例2:磨结构

由“引发兴趣→设计制作→展示成果”到“提出问题,引发思考→寻找材料,设计制作→交流成果,分析比较→展示设计,体验成功”。活动最初是将发明产品扶钉器出示在先,让孩子寻找扶钉器成功的特点,在把握“可以夹住钉子”、“有把手”、“取放便捷”等优点后,进而在常见材料中进行选择和自制扶钉器。孩子们在利用材料方面有很多的创意,并能将两种材料进行结合制作,体现了孩子较好的动手能力。但试教后发现这样的探索没有意义,孩子们只是模仿和再现,并没有发挥孩子思维的迁移能力,阻碍了孩子的再创新。于是教师调整了活动方式,将问题抛出“能用什么材料代替手扶住钉子?”引导孩子思考,运用已有经验尝试解决问题,这样更能激活孩子的思维。活动的难点由“模仿制作扶钉器”到“是否能正确运用材料的特点,并进行一定的改造变形”。材料投放中也兼顾了不同能力层次孩子的需要。有可以直接使用夹子,也有可以组合使用的皮筋、筷子,更有需要改变形状进行自制的电线、吸管等材料。让孩子们在探索活动中都能获得成功的体验。

该活动不仅改变了教学结构,而且更换了部分活动材料;不仅注重引发幼儿思考的问题,而且注重提供幼儿交流的平台;不仅重视幼儿的动手能力,而且更重视幼儿的创新能力,使其最大程度地体验到成功的喜悦,真是张弛有道,别有“用心”呀!

例3:磨细节

课堂教学中微不足道的细节,往往反映着教师的教学水平、折射着教师的教学思想、表达着教师的教学风格、体现出一位教师的实力和动力。提问是教师引发幼儿思考的主要手段。在设计制作简易扶钉器之前,我们对教师的提问进行了打磨。第一次教师出示扶钉器问:“能用其他东西代替或者自制一个扶钉器吗?”“你想到哪些材料可以做成扶钉器?可以怎么做?”(提问将幼儿的思维引向了对扶钉器的模仿上)第二次老师出示锤子和钉子问:“这是什么?钉钉子时你们觉得方便吗?会有什么问题?”“能用其他东西代替手或者自制一个东西,扶住钉子吗?”“你想到哪些材料可以做成扶钉器?可以怎么做?”(提问能引发思考,但有的问题是多余或无效的)“能用其他东西代替手或者自制一个东西扶住钉子吗?”(直截了当用提问帮助幼儿理清思路,明确探索的目的)“今天老师也准备了一些常见的材料,看看能不能设计个简单的工具扶住钉子不伤手?你想到哪些材料可以利用?怎么用?”(现场材料给了孩子提示,帮助孩子更好的进行发散性思维,也是动手操作之前的预设和假想的步骤)磨细节使教学活动中的每一个细节、幼儿的每一个反映都会被放大,经过细致考虑和周密安排,力求精益求精。

教研组“实践共同体”积累的丰富的实践智慧借助“磨课”中的交流、探讨,变得充实而富有意义。经过多轮“磨课”,周玮老师的科技活动《自制扶钉器》逐渐成熟起来,并在全国幼儿科技教育会课活动中荣获一等奖。

(二)“磨课三重音”

美国卡内基大学的教授说过:“中国百花园中有很多很美的鲜花,千万不要丢掉自己而移植别人的花。”因此,从本质上说,磨课不是磨“课”,更多的是磨教师的专业成长与幼儿的个性发展。磨课为幼儿,让幼儿可以享受高效高质的教学活动;磨课为教师,让教师可以享受驾驭教学活动的乐趣。“磨”的过程是就是教师不断成长的过程。因此,“磨课”中应掌握好三个“重点音符”的演奏。

1.重音一——“磨理念”:提升教师的“高度”

教师是新课改的实践者,教师的理念是教学活动的支撑点,只有将新课程理念融入到教学设计中,这样的教学才是有生命的。理念把握不准确,教学往往会出现偏差。所以,我园注重“磨理念”,使教师在思想上、认识上、行动上逐步达到一定的“高度”。如更新师幼关系理念:幼儿由学习的“依附者”变成了学习的“主体”,教师由“教授者”变为了幼儿的“支持者”、“合作者”、“引导者”。观念的转变会促使教师变“磨”自己的“教”为“磨”幼儿的“学”,进而“磨”先学后导、“磨”先做后学、“磨”先问后答等教学组织方式和教学策略。只有更好地在教学过程中去关注幼儿,才能更好地驾御教学活动。

2.重音二——“磨学情”:增加教师的“温度”

幼儿是教学活动的生命,打磨学情是教育的根本。教师在磨课中要从根本上树立起“幼儿观”,根据幼儿的心理、需求、能力去生成课程,贴近幼儿生活,迎合幼儿兴趣,把握难易程度,助其获得成功。脱离学情,离开了幼儿的情感认同和学习热情的活动,必然会造成幼儿无动于衷,学习兴趣不高,活动气氛沉闷,教学效果不佳,似一潭死水,更不用说什么情感的升华和成功的愉悦了。

磨“学”是为了教师更好地“教”。在教学活动中,教法与学法是相得益彰的,可以说,幼儿是教师专业成长路上最好的“老师”,也是一盏明灯。打磨学情既是教师专业成长路上的必要途径,也是增加教师温情、激情、热情等“温度”的重要手段。

3.重音三——“磨反思”:挖掘教师的“深度”

美国心理学家波斯纳提出了教师成长的公式:成长=经验+反思。反思是教师专业成长的核心因素。磨课中,如果一个教师仅仅满足于获得经验,而不对经验进行深入的思考,那么,即便他有20年的磨课经验,也许只是20次简单的重复,永远只能停留在一个新手型的教师水准上。正如叶澜教授所说:“一个教师写一辈子教案不可能成为名师,如果一个教师写三年教学反思,就有可能成为名师。”

“磨课”的主要目的不是仅仅在于“磨”出一堂“样板课”,而是让教师经历教学设计的全过程,从“磨”中自我学习、自我感悟、自我建构。因此,教师、尤其是青年教师应将自己的课堂教学进行积极反思,使自己成为一个旁观者,来客观冷静地剖析自己的成败得失。“磨课”后,常写教学反思,教学日志,是一种很好的方式。反思,就是摸索、总结、完善教法、生悟智慧,构建自己的教学风格,摆脱匠气,走向大师!

三、“磨课”的形式

“磨课”的方式应该是多种多样的,它可以是在自身基础上对某个点进行的研究,也可以是在某些环节的深入挖掘。在园本教研活动中,我们将“研”和“磨”有机结合,开展了包括专业理论学习在内的专业引领、伙伴互助、全程参与、行为跟进的教师行动研究教育模式,即“三实践,二反思”,实施多轮循环往复的“磨课”。

(一)“磨课五部曲”

“磨课”一部曲:了解幼儿,个体说课,完善方案——第一次实践;

“磨课”二部曲:集体质疑,查找差距,理念飞跃——第一次反思;

“磨课”三部曲:实施教学,全程参与,行为跟进——第二次实践;

“磨课”四部曲:同伴互助,分析问题,完善细节——第二次反思;

“磨课”五部曲:专业引领,资源共享,个体提升——第三次实践。

教研活动的实质是“磨”课。“磨课”是为了让我们在关注教研活动的同时关注教师自身的专业发展,是为了把群体实践智慧与个人经验提升有机结合起来,是为了把教研活动质量与教学活动质量有机结合起来。”因此,“磨课五步曲”是我园园本教研常用的磨课形式,是对一堂课的反复琢磨,而不是听听、评评、放放,再听听、评评、放放,一面听,一面放,听得很多而悟得很少。这种往复循环的“磨课”不是水平重复的,而是螺旋上升的。教研组的“磨”,最终是为了教师在教学设计上能有所感悟,在专业成长上有所提高。

(二)“磨课四重奏”

叶澜教授形象地把“磨课”称之为“啄玉”——啄课堂设计自然之美,啄课堂教学细节之美,啄师幼活动灵巧之美。为了追求这种艺术的完美,我园在实施“磨课五步曲”的基础上还上演了“磨课四重奏”。

(1)在内涵把握上:凸现“教师创新”,把握“真实问题”,提倡“真诚互助”,重视“专业引领”,突出“多轮反思”,追求“有效改变”。

(2)在组织形式上:注重正式教研和非正式教研并重;他人促进、合作促进、自我促进同步;园内、园际、区域推进。

(3)在活动环节上:既注重教师的“经验重构”、“全程参与”,也注重观察的“生态写真”,“微格解剖”。通过“集体会诊”对问题深入解剖和教师的结构化反思,闪现真知灼见。

(4)在组织技能上:创设“和谐融洽”,追求“平等对话”,注重教师彼此言语的倾听和回应,智慧的共享与碰撞,情感的沟通和迁移。

世界上没有一条通往成功的捷径,每一个成功的背后都是无数血汗和精力的凝聚。我园的反复多轮“磨课”取得了可喜的成绩:科技活动《自制扶钉器》获全国幼儿科技课一等奖;科技活动《拱桥的秘密》获全国科技课题三题联动省二等奖;音乐活动《我是一只小茶壶》获武汉市艺术教学活动一等奖;科技活动《奇特的杯子》在湖南面向全国进行了幼儿科技教育活动展示交流,受到朱家雄教授的高度评价,并代表武汉市赴宜昌面向全省幼教界进行了示范教学展示。

“磨课”的过程既是一个痛苦、快乐、收获的的过程,也是一个学习、研究、实践的过程,更是一个专业素养提升的过程。的确,教师的专业发展离不开“磨课”,它“磨”出了教师创新思维的火花,“磨”出了教师合作交流的默契,“磨”出了教师对新课程理念的准确把握,“磨”出了教师的临场应变能力,“磨”出了教师“理论支撑式”评价,“磨”出教研组团队的理性思维水平的提升。

一个完整的园本教研应该是一部“磨课”的交响乐:各式各样的内容、各种形式的活动、各种各样的人物、各种不同的分工……有机地穿插在一起,有条不紊地“演奏”着同一个乐章,异曲同工,殊途同归。这就要求动员全园力量从方案策划开始层层落实,步步落实,环环落实,人人落实,不疏漏每一个环节,不放过每一个细节。一次次的试教,一次次的反思,一次次的更新,一次次地收获,“磨课”使我们激情演奏着园本教研的新乐章,在困苦与彷徨中,在顿悟和快乐中,在希望与欣赏中,我们经历着成长!

(作者单位:武汉市常青童馨幼儿园)

责任编辑 王爱民