世界无人区游记

文/颜婷

“无人区”多是些气候恶劣,地势奇特之地,不然也不会让人类千百年来难以接近。然而随着科技的进步,人类挑战自我、挑战极限的段位越来越高,世界上很多不可能涉足之地都被踏上了人类的足迹,要知道连南极都已经被人类征服了。除去像印尼爪哇谷洞这样将路过的人兽统统吸进洞里的可怖之地,全球大多数几乎无人生活的雨林、沙漠、冰原都成为探险者的乐园。而那些极险之地在这些“勇士”的眼中其实并没有那么可怖,反而还多了些或柔美或伤感之气。

乌克兰切尔诺贝利无人区——悲天还是悯人?

在地图上,有一大片介于乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯联邦之间的地区几乎是空白的,没有村镇,没有道路。只是用特别的颜色印上几个大字“大部分地区禁止通行”。二十多年前的1986年4月26日,在人类历史上永远是一个黑色的日子。那天夜里,切尔诺贝利核电站8号涡轮机正进行一次年度计划停堆检修的惯例试验,就在试验进行之中,一个系统错误导致的多米诺效应引起功率急剧上升,触发了巨大的蒸汽爆炸,将1000吨的核反应堆的顶盖迅速变成无数碎片,冲上天空。高达2000℃的烈焰吞噬着机房,熔化了粗大的钢架。携带着高放射性物质的水蒸气和尘埃随着浓烟升腾、弥漫,遮天蔽日。大量的放射性物质向环境释放。周围5万多平方公里土地受到直接污染,320多万人受到核辐射侵害。

切尔诺贝利,用俄语来解释可以将这个词分成两部分:它们分别代表“黑色”和“事实”。似乎,在核电站选址建设之初,上天便在冥冥之中预示了它的命运。在乌克兰语里,切尔诺贝利是一种草的名字:茵陈。对于基督教意识很浓的乌克兰人来讲,这里有一个不吉利的潜台词。乌克兰语版本的《新约全书》中,从希腊语翻译的植物名“茵陈”正好与“切尔诺贝利”一词相重叠。而《启示录》一章中,上帝告知世界的末日时曾经提及茵陈。

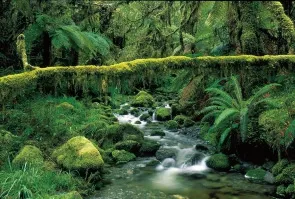

反应堆的遗骸被埋在一座巨大的钢筋混凝土的“石棺”里。漂浮在空气里的辐射物已经深深地渗进土地,果树的枝干和奶牛的身体里。那里的居民早已匆匆离去,寂寞的道路长满了茵陈,铺着年久的尘埃。长期被弃置的地区按照自然规律发展,产生了一个不寻常的生态环境。大自然在这里显示了她惊人的美丽:葱郁茂密的森林,宁静淡漠的湖泊,偶尔,会有野猪或者其他野生动物得意洋洋地穿过路面,它们并不避人。多少年来,这片荒芜的无人之地成为它们的领地。与人类的威胁相比,它们似乎并不在乎核放射会如何改变它们的基因。

切尔诺贝利死区以南,零零落落地又有人迁回了故乡。他们多是一些上了年纪的老人,日复一日,吃着自己院子里种的蔬菜,喝自己的奶牛挤出的牛奶,摘自己果树上结出的果实。问他们为什么不惧怕核辐射的伤害,而甘愿留在此地?看到的却是他们那布满皱纹的脸上出奇的平静。因为,人总是要死去的。与其背井离乡埋骨异地,不如守着祖祖辈辈的热土。叶落归根,无论哪一个民族,都恪守着同样的生命哲学。

切尔诺贝利需要的不是善良人们的恻隐之心,也不是政客的鼓舌摇唇,更不是游客的好奇尚异。切尔诺贝利是和你和我和他一样的血肉之躯,是千百万人的灵魂与生命,是我们这个时代刻在地球上的一道永远不会消逝的伤痕。

撒哈拉沙漠——浪漫之路

从三毛《撒哈拉的故事》开始,那片黄沙之地就成了很多人心中的梦想之地。无论真伪如何,所有关于撒哈拉的想象,总归是从她的文字中来的,她的荷西、她的沙漠,还有她令人震惊的洒脱及坚强。曾经,撒哈拉是男性伟岸的代名词,深入无人区深处探险消耗了欧洲人半个世纪的梦想。而现在,对撒哈拉的向往已经不仅仅是男性,更多的女性将这里列上了目的地的名单。更有意思的是,在现实中,无论哪个国家,如果把撒哈拉沙漠归为领土,便足以排进世界国家领土面积前十。的确是一片广袤的土地!

沙漠风光可以让你忘掉尘世的喧嚣。在高大的沙丘上行进,沙子其实是五彩斑斓的。尽管这里气候炎热干燥,但在极端干旱缺水、土地龟裂、植物稀少的矿地上,竟然拥有过昌盛的远古文明,在穿越沙漠的过程中,经常可以看见美丽的大型壁画,什么绘制年代、什么图形释意,全都难以稽考——人类文明史也许是永远的迷团,却亦是人类内心永远的憧憬。

撒哈拉沙漠沙暴频繁,春季更是高发季节,具有相当的危险性——仅此一点,对旅行者来说还是有挑战性的。撒哈拉的绿洲很有名,渠道纵横,流水淙淙,宛若一座沙海中的绿色岛屿。十月,是穿越撒哈拉的黄金季节,沙漠商队大都从此时起程,这些商队一般由10多人和100多峰骆驼组成,目的地就是沙漠中的绿洲了,他们用手头的大米和绿洲中的住民交易椰枣,更充当着“盐商”的角色。远足的过程枯燥乏味,无论是坐车还是骑行,于是一路上邂逅的沙漠动物就成了最佳的“玩伴”。沙狐和沙鼠是撒哈拉独有的,而百灵、沙漠莺、沙鸡、野鹅等鸟类更是屡见不鲜,偶然有一只硕大的2米高的鸵鸟风驰而过,千万不要吃惊,吉普车在沙漠中和它赛跑简直就是“自寻死路”。玩归玩,像蜥蝎这样的家伙,能躲还是躲远些的好。

新几内亚岛西半岛——失落的世界

好莱坞的科幻大片《金刚》让人们还在对片中那个神秘小岛中“失落的世界”津津乐道,在新几内亚岛西半岛的富加山脉,一支国际科学考察队偶然闯入的一个雨林深处的“无人区”,则成了真实版的“失落的世界”。这里人类从未涉足,也没有人类生存的痕迹,很多从未见过的动植物不断闯入科学家的眼睛,甚至还有一些人们以为早已灭绝的动物。

这是一片非常大的区域,却没有任何的道路、踪迹,以及适合登陆的地方。这也意味着,这里非常独立,与世隔绝,想要进入非常难,进去了也寸步难移,即便乘直升机也只能在一小片沼泽中着陆。从根本上说,这里的人们不愿意人类涉足这里,因为这是当地人拥有的土地。这里的物种很珍贵,比如,一种巨型针鼹,一种长吻针鼹,每只大概10到15磅重(约5到7公斤),主要吃一些土里的虫子。但是这个物种出现的越来越少了,新几内亚的其他一些地方这些针鼹已经消失。对这些小生灵而言,它们没有天然的自我保护来抵挡人类和猎狗,所以才变得更加稀缺。

如果不是因为科考队数十年的努力,恐怕没有任何人能真正意义上地进入那个山区。科学是环保的真正支持者。想再次进入失落的世界真的很难。

刚果切卡无人盆地——凶猛动物们的“钻石”乐园

刚果盆地,目前全世界只有这个地方充满了地球上的大动物:河马与大象、狮子与猎豹、长颈鹿与水牛。除了亚马逊,刚果盆地也是最濒临绝灭的边远森林,是最难于探险的。刚果盆地那个叫作赫特•切卡的地区,位于中非共和国的东半部,3.6万平方英里,几乎无人居住,被称作刚果盆地王冠上的钻石。但是这里却是野生动物的天堂。

切卡河把刚果盆地分成两部分,那条河被称作大象河,它流过400英里,从苏丹南部高地到刚果边界上。估计那里有50000只大象,沿着这河有着大群的水牛、巨型大羚羊、大羚羊、南非大羚羊、小苇羚与南非小鹿。这里同样也有携带机枪砍刀的偷猎者,有埃博拉病毒,猎豹、河马、鳄鱼、虐疾、丝虫与鞭虫病,还有咬人30秒就死的非洲毒蛇。但最可怕的还是杀人蜂。蜂子飞来,一次就有四十到五十只。在这里,河马也是非常凶猛的动物,一只公河马足有4吨,他一口能将15英尺长的鳄鱼咬成重伤。在非洲杀人最多的是河马,每年有200人死在河马口里。

正因如此,切卡才成为动物避难圣地。一群可爱的鲜黄色织巢鸟,正用草来做那浅浅的窝。隼与鹰,还有吃蜂鸟与猫头鹰,史前犀鸟在浮过河。蝴蝶很多,它们扇动翅膀不断地拍打着人的脸,还随意的停留在行人的身上。这里的猴子与狒狒多的是,它们会跳到地上,最大的狒狒领着大约二十多只狒狒,它在显示自己的力量和威风,发怒似地尖叫着,露出它红红的屁股示威。

切卡的旅程艰辛又充满凶险,然而只要去过一次,如果有人问你还会不会去,答案仍会是肯定的。