健脾理气法治疗脾虚气滞型功能性消化不良 30例

杨振斌 方晓华 殷 鸿 曹 扬 何承志 江苏省扬州市中医医院消化科 (扬州 225002)

功能性消化不良(Functional dyspepsia,FD)是临床上常见病,约占消化专科门诊的 20%~40%,其治疗颇为棘手,我们以吗叮啉为对照对运用健脾理气法治疗脾虚气滞型 FD的疗效及作用机制作了以下研究。

临床资料 在 2005年 1月至 2008年 3月期间,共收集脾虚气滞型 FD患者 60例,均来源于扬州市中医院,随机分为中药治疗组、吗叮啉对照组,治疗组例数 (男 /女 )为 30(12/18);平均年龄 44.93± 9.61岁;病程最短 3月,最长 10年。对照组例数 (男 /女)30(14/16);平均年龄 42.53± 11.60岁;病程最短 4月,最长 9年。患者在年龄、性别分布及病程,均无显著性差异,资料具有可比性。

FD西医诊断标准 参照目前国际国内所公认的标准制定如下:诊断前症状出现至少 6个月,近 3个月满足以下标准 1条或多条:餐后饱胀不适,早饱感,上腹痛,上腹烧灼感;没有可以解释上述症状的功能性疾病;包括内镜检查未发现胃部器质性病变;实验室、B超、X线等检查,排除肝、胆、胰及肠道器质性病变;无糖尿病、肾脏疾病、结缔组织病及精神病的临床及实验室证据;无腹部手术史。

中医辨证标准 参照《慢性胃炎中西医结合诊断、辨证和疗效标准 (试行方案)》[1]和《功能性消化不良的中医诊疗规范(草案)》[2],结合临床制定脾虚气滞型 FD辨证标准:脘腹饱胀,食入即饱,纳呆,口淡无味,体倦懒言,嗳气不畅,便调,舌质淡红,苔薄白,脉弦细。

纳入病例标准 凡符合诊断标准和中医辨证标准的 FD患者,且年龄在 18~70岁之间,均可纳入试验病例。

中医症状评级标准 根据 Stanghellini标准[3]按症状轻重分为 4级:观察病人有无上腹胀,胃脘痛,嗳气,泛酸嘈杂,纳呆五项主要症状,每项症状按Stanghellini标准评分。每项症状分为无、轻、中和重四级,分别记为 0、1、2和 3分。观察病人有无早饱、恶心呕吐和口干口苦等次要症状,每项症状分为有、无两级,分别记为 1分和 0分。

治疗方法 治疗组:中药方剂(炙黄芪 30g,莱菔子 15g,党参、白术、茯苓、枳壳、姜半夏、陈皮、白芍、生甘草、木香各 10g),随症加减(泛酸嘈杂重者加乌贼骨15g,纳呆甚者加谷麦芽 10g),1d1剂,150mL/次,2次/d,分别于餐前 30min温服,连续治疗 4周。对照组:吗叮啉片剂,10mg/片,3次 /d,1片 /次,餐前 30min口服,连续治疗 4周。

疗效标准 空腹血浆 MLT测定 采用放射免疫法(RIT)检测血浆中 MLT的水平,具体操作严格按照胃动素试剂盒内说明进行,并由专人测定。 MLT试剂盒为北京东亚免疫技术研究所提供。所有受试者于清晨 8~9时空腹抽取肘静脉血 2 mL,置于含 30 μL 10%EDT A二钠和 30 μL抑肤酶试管中混匀,4℃离心,分离出血浆,装于试管中封口后保存于-20℃待测。

疗效判定 依据《中药新药临床研究指导原则》[4],根据治疗前后病症总积分计算疗效指数,求出疗效指数,以判定总体疗效。疗效指数=(治疗前分数-治疗后分数)/治疗前分数×100%,临床痊愈:临床症状或体征消失或基本消失,有效指数≥95%;显效:临床病症明显改善,疗效指数≥70%:有效:病症均有好转,疗效指数≥3l%;无效:病症无明显改善,疗效指数 <30%。对各个主要症状的疗效判断以症状积分改善 2分或完全消失为显效;症状积分改善 1分为有效;症状无变化或加重为无效。

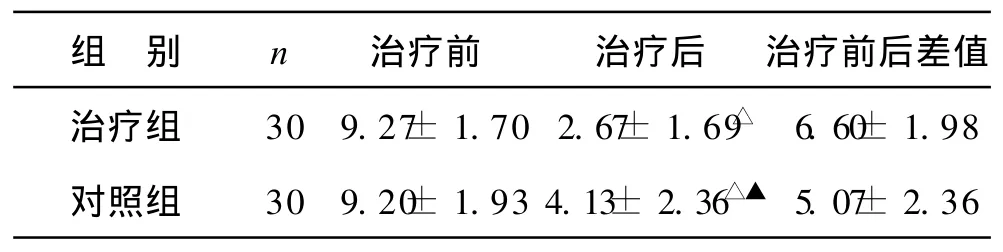

治疗结果 两组治疗前后中医证候积分比较 治疗后两组中医证候均有明显改善,与治疗前比较均有显著性差异(P<0.01);治疗组改善明显优于对照组,差异有显著性 (P<0.05)(见表1)。

表1 两组治疗前后中医证候积分比较(±s)

表1 两组治疗前后中医证候积分比较(±s)

注:同组治疗前后比较△P<0.01;两组治疗后比较▲P<0.05。

组 别 n 治疗前 治疗后 治疗前后差值治疗组 30 9.27±1.70 2.67±1.69△ 6.60±1.98对照组 30 9.20± 1.93 4.13± 2.36△▲ 5.07± 2.36

临床总体疗效 治疗组总有效率为 93.33%,对照组为 86.67%,经 Ridit分析,差异无统计学意义(P>0.05),两组患者总疗效无显著性差异。

各主要临床症状的疗效比较 治疗后中药能有效地改善脾虚气滞型 FD患者的主要临床症状,对嗳气、泛酸嘈杂等症状的改善较明显(P<0.05),其余与吗叮啉组相比均无显著性差异。

不良反应 在治疗过程中,吗叮啉组出现大便稀溏 4例,其中 2例伴随肠鸣,有 2例病人出现头晕,不良反应发生率为 10%,而中药方组无一例不良反应发生,经i2检验有显著性差异。

两组治疗前后空腹血浆 M TL浓度比较 两组治疗后血浆 MTL浓度均显著升高(P<0.01),但组间比较差异无统计学意义 (P> 0.05)(见表2)。

表2 两组治疗前后空腹血浆 MT L浓度比较

讨 论 现代医学认为胃动力障碍的病理生理改变可能是 FD发病的主要机制,胃肠激素对消化道运动有显著影响,内脏感觉异常、年龄、心理障碍和幽门螺杆菌感染、神经异常、环境因素等与 FD发病及临床症状也有关系[5-7]。胃动素(Motilin,M LT)是由肠内分泌细胞分泌的一种多肤类胃肠激素,为消化间期影响胃肠运动的激素。有研究表明,胃肠激素是影响胃肠动力的重要因素,其中胃动素具有促进作用,其含量的改变会导致脾虚气滞型 FD患者胃肠动力的改变。

FD内涵与中医“痞满症”的定义基本相同。至于本病的病因病机,我国历代医家都有丰富的认识和阐述。《内经》中已认识到本病多由饮食不节、起居不时、寒邪内侵等所致,着重阐发了“因实致痞”的观点。《伤寒论》明确地提出“满而不痛者,此为痞”的概念,“但……满而不痛者,此为痞,柴胡不中与也,半夏泻心汤主之”,至其成因,则有:“病发于阴,而反下之,因作痞也。”的论断。《诸病源候论◦ 诸痞侯》中提出:“诸痞者,营卫不和,阴阳隔绝,脏腑丕塞而不宣通,故谓之痞。”李东垣大倡脾胃内伤之说,在治疗上多强调以升清为要,及健脾益气,理气消痞兼施的观点。朱丹溪特别反对一见痞满便滥用利药攻下,不知中气重伤,脾失运化,痞满更甚。《景岳全书◦痞满》中将痞证分为实痞与虚痞两类,并提出“虚痞、虚满者非大加温补不可”的治疗原则。在用健脾理气法治疗脾虚气滞型 FD患者的方药中,用大剂量的蜜炙黄芪配党参,甘温益气,健脾升阳,益元气,温三焦,壮脾胃,助运化,培土益元,补助中焦,以治病之本;配白术以加强补脾益胃之功,兼以燥湿和胃;配以大剂量枳壳宽中理气,消痞除胀;伍以木香调中宣滞,行气止痛;依据“久病必瘀”、“久病入络”,加莪术以活血化瘀,行气消积止痛,以增强理气除滞之功;用半夏、陈皮协助健脾化湿,并能降逆止呕,消痞散积。诸药和用,则寒温并用,补消兼顾,升降共调,治有侧重,共呈健脾理气之效。

本临床观察中可以发现中药在取得疗效的同时亦可以提高血浆 M LT的浓度,提示中药提高患者血浆MLT水平可能是改善胃肠紊乱的机制之一。

[1] 谢建群 ,龚雨萍,陆 雄.功能性消化不良的中医辨证论治 [J].上海中医药杂志 ,1998,(5):16-17.

[2] 赵淑萍.疏肝健脾汤治疗功能性消化不良 42例[J].陕西中医,2002,23(7):600-601.

[3] Stanghellini V,Ghifini C,Maccarini M R,et al.Fasting and postprandial gastrointestinal motility in ulcer and non-ulcer dyspepsia[J].Gut,1992,33:184.

[4] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则 [S].北京:中国中医药出版社.2002:130.

[5] 刘新光.功能性消化不良与胃肠动力异常[J].中华消化杂志,2002,22(1):44-45.

[6] Malagelada JR,Functional Dyspepsia.Insyghts on mechanisms and management strategies[J].Gastroenterol Clin North Am,1996,25(1):103-112.

[7] 廉小延,林 斌,牛建平.消化不良病人幽门螺杆菌感染及相关因素分析 [J].陕西医学杂志,2002,31(6):557-558.