学生解题中思维盲点的成因探究

盲点是指眼睛视网膜中部的一个中央区,该区域由于有眼动静脉和眼神经通过,因此在该区域没有视觉细胞,医学上称为视觉盲点。如果有物体正好处于眼睛的盲点位置,就会出现视而不见的情况。思维盲点是指人在思考问题过程中,由于受问题本身或思维方式等因素的影响,出现的一种“思维困境”,它既是思维过程的停顿与凝固,也是一种僵化的心理状态。这种思维上的盲点对学生的化学学习以及习题的解决带来了很大的障碍。笔者在高中学生中做了一份调查,发现有87%的学生在解题过程中出现过这样的现象,有些试题学生在考试的时候苦思冥想无法求解,一出考场却恍然大悟。如何减少这些情况的发生,笔者调查了本校各个年级学生的化学学习情况,对学生容易出现思维盲点的习题进行了分析,对思维盲点的成因做一些探究。

一、基础知识不完备,一知半解

化学基础知识是培养学生分析问题、解决问题能力的基础。如果没有一些基本概念作为分析、综合、判断等逻辑思维的出发点,也就难以揭示这门学科的客观规律;如果没有基本理论对这些规律性的原理、定律、学说等的支撑,就不能使学生从本质上认识物质的结构和性质,如果离开了对元素化合物知识体系的学习和研究,就不能将零散的知识归纳成系统,形成知识网络。很多学生在学习基本概念、基本理论的时候,满足于一知半解,导致许多知识相互混淆,常常出现看起来好像懂了,而真正运用的时候却不会判断、不会分析,有时候自身概念、原理不清楚,就直接导致错误的结论和选择;很多学生在元素化合物学习中没有能够建立比较完整的知识体系,在解题中缺乏完整体系的支撑,获得的有效信息较少且支离破碎,导致无法顺利解题。

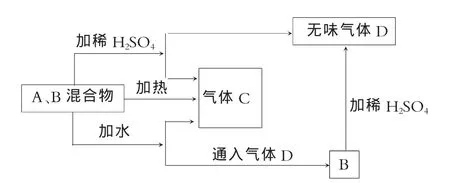

例1.由A、B两种常见化合物组成的混合物,其焰色反应均呈黄色,相互转化关系如图(其他物质均已略去)

试题要求推断各种物质,再回答相关问题。该题错误率很高,思维盲点在于学生搜索所学知识,无法找到直接产生这些现象的物质,A、B混合物无论是在加入稀硫酸、加热、加水均有气体C产生。要克服这个思维盲点,就必须要求学生牢固掌握有关钠的化合物的相关知识。必修一教材中元素化合物内容比较零乱,系统性不强,高一学生学习兴趣降低,导致元素化合物知识不能建构起比较完整的体系,是形成盲点的主要原因。

用数学式子表达的化学概念或规律,通过一定的函数关系,对表述和应用原理、定律提供了方便。但是定量的方法不能代替原理、定律等全部化学内容。许多学生往往只从数学的意义去理解化学概念或规律,这对正确理解公式的意义造成思维障碍。化学解题不能等同于简单的套公式,列方程,如果缺乏化学原理的支撑,那么就不仅造成解题错误,甚至出现科学性的笑话。

例2.下列说法正确的是 ( )

A.根据 c(浓)×V(浓)=c(稀)×V(稀)可知,常温下pH为6的盐酸溶液稀释100倍pH变为8

B.根据一元弱酸中 c(H+)=c×α 可知,加水促进稀醋酸电离,α 增大,c(H+)增大

C.常温下pH+pOH=14的酸和碱溶液等体积混合,混合溶液不一定呈中性

D.根据强酸制弱酸的原理可知,二氧化硫通入次氯酸钙溶液中可获得高浓度的次氯酸

该题的思维盲点在于数学公式和方程都有其化学意义,都有其使用前提,例如在pH接近7时,不能忽略水的电离,否则就会出酸溶液稀释后变成碱溶液的错误;不能孤立看待α增大,否则就会出现稀醋酸越稀释酸性越强的笑话。

对于基础知识的学习,必须关注概念的内涵、外延,要引导学生从本质上去理解概念,例如讲解气体摩尔体积的概念的理解不能只注意在标准状况下1mol任何气体的体积均为22.4升,还需要从微观角度去分析影响气体体积的因素。

二、基本技能不过关,盲目解题

很多学生学习化学还靠死记硬背,忽视自身能力的培养,具体表现在解题过程中基本技能不过关,试题拿来就做,胡乱下手,无法找到解题关键,一做就错。

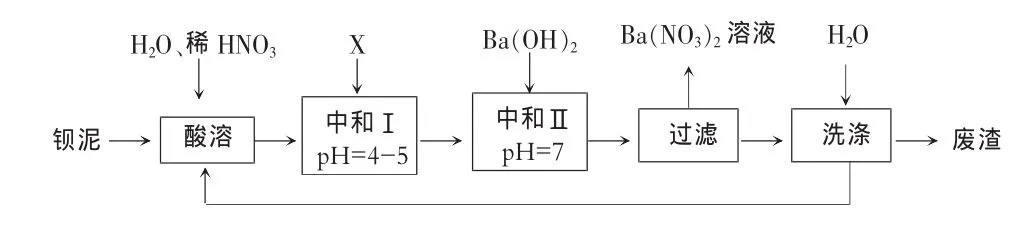

例3.钡盐行业生产中排出大量的钡泥 [主要含有BaCO3、BaSiO3、BaSO3、Ba(FeO2)2等].某主要生产 BaCl2、BaCO3、BaSO3的化工厂利用钡泥制取 Ba(NO3)2,其部分工艺流程如下:

(1)酸溶后溶液的 pH=l, Ba(FeO2)2与 HNO3反应的化学方程式为 。

(2)酸溶时通常控制反应温度不超过700℃,且不使用浓硝酸,原因是 、 。

(3)该厂结合本厂实际,选用的X为 (填化学式);中和I使溶液中 (填离子符号)的浓度减小(中和I引起的溶液体积变化可忽略)。

该题将化工生产与化学基本原理、技能和推理融为一体,来考查考生的观察能力和思维能力等。该题的盲点之一在于FeO2-具有一定的陌生度,要求学生推测X是什么物质;盲点之二是在对于控制反应温度不超过700℃,且不使用浓硝酸的原因。要克服基本技能上面出现的思维盲点,需要教师在平时的教学中不要急于把各种技能硬塞给学生,而要让学生真正自己慢慢去体悟这些技能,只有自己真正体悟到的技能与方法,才能让学生在解题中运用自如。

三、思维定势负迁移,心理僵化

思维定势又称“习惯性思维”,是指人们按习惯的、比较固定的思路去考虑问题、分析问题。思维定势可以省去许多摸索、试探的步骤,缩短思考时间,提高效率。但是前次的思维活动与后次的思维活动属于异类性质时,前次思维活动会对后次思维活动起错误的引导作用,所以思维定势的负迁移阻碍了思维开放性和灵活性,造成思维的僵化和呆板,出现思维盲点,使得人们不能灵活运用知识,创造性思维的发展受到阻碍。呆板重复的训练会使学生在解题时更多地向自己平常熟悉的方向去思考,习题当中如果出现表面相似、本质差异的情况时,就会几乎全军覆没。化学有些概念、现象和过程比较相似,稍不留神就会形成思维障碍。例如有些物质中阴阳离子个数的比值易混淆,BaO2中Ba2+与O22一之比为1∶1,Na2O与 Na2O2中阳离子与阴离子个数比均为 2∶1,学生在考虑2∶1时一般只注意到Na2O,常常忽视Na2O2。所以在习题教学中要掌握好训练的度,要注意习题的重现频率不能过高,要经常变动习题,减少学生解题时出现思维定势的负迁移。

四、临场心理特焦虑,心态失衡

心理学研究表明,智力操作效率与情绪紧张之间的关系是一种倒“U”型曲线关系。当情绪过分紧张,或毫不紧张时,智力操作效率都是最差的。经测试,高中学生在期中前一周考试焦虑检出率约为12.8%,高三学生在高考前的考试焦虑检出率更高,大约20%左右。考试焦虑是由考试刺激引发的神经紧张状态,是一种以过分担心、紧张、不安、恐惧等为主的负性复合情绪体验,在考试中直接影响学生的正常思维,影响学生临场考试水平的正常发挥,表现为思考和解决问题呆板,灵活性下降,出现思维盲点,影响考试成绩,下次考试学生会更为紧张焦虑,恶性循环。

由于考试焦虑导致思维盲点的学生,主要还是由于学习技巧的缺乏和不良的学习习惯,只能拙劣地吸收和组织学习材料,导致解题思路的拥堵。所以要突破思维盲点关键还是要夯实基础,重在平时,让学生在平时的学习中取得较为满意的成绩,逐步建立自信,消除考试时的心理焦虑,减少思维盲点的出现。

通过研究发现,学生的思维盲点的成因是多方面的,类型是多样化的,有些因素是相互关联、相互影响、相互作用的。只有找到了思维盲点的成因,才有可能有的放矢,才有可能找到针对性的策略和方法,通过教育者有目的地引领学生共同探究、体悟,尝试采用多种方法和手段,使学生勇敢面对困难,敢于创新,突破自身极限,去捅破那层“窗户纸”,进而获得化学学习的乐趣,并自主、能动、创造性地形成研究问题的方法,提高和改善自己的思维能力,建构优秀的思维品质。

[1] 胡久华,王磊.教师对高中化学必修模块元素化合物内容及教学认识的调查研究[J].化学教育,2010,(2)

[2] 陈顺涛.考试焦虑学生的考试威胁感、学习技巧与归因方式[J].中国健康心理学杂志,2007,15(3)