浅析语言转述中的话语角色关系

吴 颖

(闽江学院外语系,福建福州350108)

浅析语言转述中的话语角色关系

吴 颖

(闽江学院外语系,福建福州350108)

传统的语言转述研究关注的是直接引语和间接引语的句法变化和语义功能,并应用于文体分析,忽视了说话者在交际过程中进行语言转述的语用目的和策略。从话语角色的角度来看,大多数情况下说话者在转述他人话语的同时改变了自己的话语角色,以便更好地实施某一言语行为。这其中有社会语用的因素,即话语原作者与听话者的关系。说话者利用这种关系完成一系列的言语行为。

转述;话语角色;作者;权力;责任

正如Coulmas(1986)所说,引语研究吸引了各个领域的学者,如语言学、诗学、逻辑学和语言哲学[1]。直接引语和间接引语历来是引语研究的焦点,最早可追溯至柏拉图的《共和国》中的“摹仿”和“讲述”。“摹仿”直接展示人物话语,“讲述”则是诗人用自己的言词来转述人物的话语。转述的研究重点集中在直接引语和间接引语在句法或语义功能上的区别[2]。尽管有人把引语更细分为三种[1]或五种[3]类型,但主要是从篇章功能研究不同形式的转述在小说文体中的作用。以上这些主要针对引语研究,而汤普森(2000)的《转述法》[4]一书非常深入地探讨了转述法,列举了各种转述结构和功能,描述了各种转述现象。

有很多关于转述现象的语用研究,包括针对转述结构如转述导引语的语用功能[5],从认知语用角度分析转述现象[6]等等。通俗地说,以上的研究多注重说话者在言语交际中怎样转述以及各自的特点,却少有人探究说话者为什么要在一定情况下转述他人话语。本文以话语角色①为理论框架,从说话者的角度分析说话者在一定语境中转述他人话语而引起说话者角色改变背后的语用目的和因素。

一、话语角色

(一)说话者和受话者

每个话语产生的过程中总要有说话者和受话者,他们之间的关系是显而易见的。无论是书面话语还是口头话语都可以用图1来表示他们之间的关系。

图1 说话者与受话者关系

然而话语中信息的接受者不总是信息的对象,旁听者等角色有可能成为信息的接受者。Levinson(1983)注意到信息左边的发话者表明他就是信息的来源[7]。例1是一位空中乘务员对乘客说的话。

例1:You are to fasten your seat-belts now.[7]

很明显,乘务员是话语的发话人,但是Levinson指出她不是这个指令的来源,在这里更适合用代言人(spokesman)来指称乘务员。那怎么确认发话人是不是代言人呢?在例1中我们可以利用语境知识推断出乘务员在飞机上向乘客发出指令应该是代表机组人员作出的。除了语境因素,句中使用的不定式形式也暗示出乘务员不是指令的来源。由此可见,建立一个“参加者角色的独立语用框架”[7]是有必要的。

(二)话语角色类型

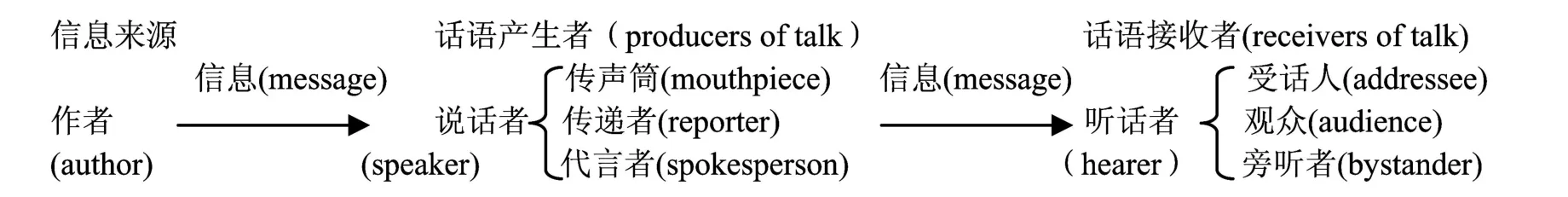

这个概念由 Thomas(1991)②首先提出,指的是参与交际的任何一方与话语信息(message)之间的相互关系,改变了传统言语研究中只有两种角色的观点。从信息交流的角色把说话者和信息的关系称为产生型话语角色,把听话者和信息的关系称为接收者话语角色。根据对所传递信息应负责任的大小,把产生型角色分为“作者”和“说话者”,“传递者”“传声筒”和“代言者”。但这5个角色不是平行的,“作者”和“说话者”是某个言语行为的来源和授权者,而“传递者”“传声筒”和“代言者”这三者是在代表作者来传递某一言语行为。它们之间的区别在于是否经作者授权,对言语行为所负责任的大小和他们对作者的认同程度。话语接收者可分为受话者(addressee)、观众(audience)和旁听者(bystander)。俞东明(1996)补充了 Thomas对话语接收者的分类,增加了窃听者角色(eavesdropper)[8]。所以我们可以粗略 地把各话语角色与信息的关系用下图表示:

图2 话语角色与信息关系

Thomas一再强调对话语角色类型的划分不是绝对的,在言语交际中各种角色有重叠的情况。对于本文来说,“作者”将被放到一个重要位置,影响着说话者角色向三个“标记性”的话语角色转换。

二、语言转述与话语角色类型

Thompson(1996)[9]的研究大大拓宽了转述研究的视野,他把一些原本不属于引语范畴的语言使用包揽到转述研究中,将语言转述定义为:在任何语段中如果说话人或写作者以某种方式标志出“另外一个声音”进入语篇,无论是以隐约的或是含糊的方式,此语段都可称为语言转述[9](P506)。从他对语言转述的重新定义可以看出,语言转述已不仅仅局限于引语研究了。“另外一个声音”可看作是话语角色中作者的声音,它隐藏在话语信息后面,是话语信息生产者。Thompson把可能的声音来源分为五种:自我(self)、具体点明的人(specified other(s))、未具体点明的人(unspecified other(s))、话语群体(community)和不可具体点明的人(unspecifiable other(s))[9]。本文中所指的转述均指转述他人话语,不包括声音来源于自我的话语。

语言转述与话语角色的关系非常密切。说话者不转述他人话语,在以自己意志说话时,自己就是作者,在说话过程中充当说话人角色。当说话人转述他人话语时,往往充当“有标记”话语角色,如传声筒、代言者和传递者。

(一)不点明话语作者的转述

1.无任何标志的转述

在传统的引语研究中,如果一句话中没有任何词汇或语法标志表明话语来自他人,这将不被看作是转述。但是如果沿用Thompson“另外一个声音”的定义,就会发现无任何语言标志的转述还应包括那些从话语一开始生成就源于另外一个声音的语段[6](P360)。这些语段并没有以词汇或是句法手段表明它来自他人,容易让听话者误以为说话者就是语段的作者。听话者可以借助一定的语境和情景判断信息是源于说话者还是另外一个声音。如我们在飞机上常可听到乘务员说以下这句话:

例2:欢迎您乘坐××航空公司的航班!

例2中没有任何信号表明信息来自他人,但是我们可以从当时所处的环境语境以及说话者的身份推断是另外一个声音产生了这句话,即航空公司或机组人员。

还有一种转述无任何标志,包括前人的言论,各种俗语、谚语和古诗等。这些话语没有借助具体明确的信号表明此话语来自他人,但是具有这些知识的听者很容易判断出说话人在转述他人话语。比如,说话者看到下大雪,于是对听话者说:“瑞雪兆丰年啊!”听话者只要懂得或听过这个俗语,心里自然明白说话者其实在转述古人的话语来证明自己的观点。说话人完全没有必要指出这句俗语的作者是谁,因为这句话约定俗成,已在实践中证明是对的。

2.隐藏的话语作者

说话者使用一些信号表明信息来自他人,但有意或无意不指明话语作者。在英语中,当说话者不想提及作者时,转述动词往往使用被动式。有种种原因促使说话者这样做:特别要隐瞒作者③;不知道作者是谁;作者是谁无关紧要;作者是大众等[4](P70)。无论是哪种原因,说话人已经用语法这种形式表明自己不是话语信息的作者。(注明页码的例句取自汤普森2000)。

(1)使用被动语态并省略施动者:Conditions in the jail are said to be horrific.(P71)

还可用另外一种方式表明信息来自他人:

(2)使用情态动词:I have to inform you…

由于传声筒和代言者转述话语时有一定的语境,且得到作者授权,因此他在转述话语时,点不点明作者就显得不太重要。对传递者来说,隐藏话语作者与否是语用策略的一种表现。

(二)点明了话语作者的转述

这一类语言转述带有更多的语用目的,是我们要详细讨论的。“作者”可以是个人或团体机构或非人类说话者。

(1)来自个人:He said several tons of assistance is being sent to the refugees daily.(P38)

(2)来自社会或机构:The World Health Organisation recommends eating five small portions of fruit and vegetables or about one pound in total every day.(P19)

(3)来自“非人类说话者”:The paper says the man has kept Europe guessing as to his identity in numerous television and press interviews.(P69)

三、转述中作者和听话者的关系

从图1可以看出,“作者”这个角色一般不出现在当前交际中,但它和听话者的关系是说话者在转述话语时必须考虑的一个因素。说话者转述他人话语,但不点明作者,从中我们可以作出这种假设:在说话者看来,话语原作者与当前交际中的听话者的关系对言语行为不会造成多大影响,说话者重视的是信息的内容。朱长河(2004)[10]通过对小说《简爱》人物对话中产生型话语角色类型的统计发现,在80例“标记性”话语角色中,找不到任何代言者的角色,有75例传递者角色,15例传声筒角色。可见,在三种“标记性”话语角色中,传递者角色是最常见的。而传递者没有得到作者授权,而是自作主张地转述某一言语行为,他可以选择点明作者也可以选择不点明。以下我们将探讨一下传递者选择点明作者的转述中作者和听话者关系。

(一)作者有高于听话者的权力

French&Raven(1959)曾把权力分为五种类别:

奖赏权力(Reward power):如果A对B所要的积极结果(如付给奖金或改善工作条件)有控制权,则A对B有奖赏权力;

强制权力(Coercive power):如果A对B所要避免的消极结果有控制权(如降职或分配不好的工作),则A对B有强制权力;

专家权力(Expert power):如果A有B所想要或需要的某种专门知识和专业技能,则A对B有专家权力;

合理∕正当权力(Legitimate power):如果A(由于他/她的角色、地位或情景语境)有权力指示或要求B做某件事,则A对B有合理/正当权力。

参考权力(Referent power):如果B崇拜A,并想在某一方面与A一样,则A对B有参考权力。[11]

以上描述的是说话者和听话者之间的权力关系,我们可以利用它来解释促使说话者转述他人话语,改变话语角色的社会语用因素。我们可以把这五种权力因素中的A用“作者”代替,阐述作者和听话者之间的权力关系。正因为话语作者的权力高于说话者,甚至高于听话者,说话者才积极转换话语角色,利用的正是一般人对大众意见的尊重与对权威的崇拜来增加自己言论的说服力,达到使人信服的目的。这就有如人们爱在议论文体的文章中使用引用来支持自己的论点一样。

例3:A:There is no need of drinking eight full glasses of water every day.

B:Really?I can't believe it.Everybody around me tells me to drink that amount of water.

A:Dr.Heinz Valtin of Dartmouth Medical School in New Hampshire said so in the AmericanJournal of Physiology.

B:But I never heard of him.

A:He is a kidney specialist and has written textbooks on the subject of human water balance.

例3中一开始A的第一句话没能使B信服,因为A不具备能说服B所需的专家权力。A意识到Dr.Heinz可能具备这一权力,随后A的话语角色转换成传递者。但是,作者和听话者的权力关系必须是说话者和听话者双方共同接受认可的,不然就无法达成共识,说话者也就失去了话语角色转换的语用效果。作者可能具有这五种权力关系的一种,也可能同时具有多种。有时在特定的文化中,人们可以利用本文化认同的权威来表达这种关系。

例4:次日,天明起来,对那妇人说道:“我昨夜梦见神人怪我,说有旧愿不曾还得。向日许下东门外岳庙里那炷香愿,未曾还得。今日我闲些,要去还了,须和你同去。”

(施耐庵《水浒传》)

这是杨雄依照石秀计谋骗妻子上山而编造出的理由。古人一直都比较信梦,梦中人特别是梦中神仙说的话也是一种权威。杨雄的一番话果然说服了妻子,没有引起她的怀疑。

(二)作者和听话者角色重合

作者和听话者之间还有一种特殊的关系,即他们的角色重合。尽管言语交际是个互动的过程,但听话者是个被动的角色。说话者有权把某人排除出受话范围或决定听话者具体扮演哪种话语接收者角色,还能使听话者角色和话语作者角色重合。说话者往往使用“you told me”“you said”这样的标志,表明所转述内容的原作者就是当前交际中的听话者。说话者特意指明这种关系,是出于自我保护。

人类交际过程中,说话人除遵循合作原则等之外,还遵循自我保护原则。自我保护是一切动物的本能和需要,人们在言语交际中也不可避免。确切说,此类话语角色转换可以减轻说话者对观点和结论所承担的责任或使说话人对所说的话担负最小责任。积极自我保护是在受话者未追究说话者责任之前,说话者就早已转换角色。消极自我保护是在受话者追究说话人责任时,说话者为推脱责任不得不转换角色。

例5:甲:今天会下雨吗?

乙:我也说不准。天气预报并没有说会下雨。

甲的问话在日常会话中是很普遍的,要回答这句话本身并不需担负很大责任。但考虑到如果就凭乙自己说话者的角色回答,可能带来有损于甲或自身的后果。如果甲因此而没带雨具出门又碰到下雨的话,那乙就要负最大责任了。所以乙积极转换话语角色,把潜在的话语责任推到了天气预报那里。而消极自我保护推脱责任的意味更加明显。

例6:甲:你昨天怎么没来开会?

乙:我不知道。有人告诉我是今天开会的。

我们可以把乙的回答看作是推脱责任或是单是陈述事实,但归根到底还是乙的自我保护心理使他转换话语角色。

为了强调责任在听话者一方,说话者把听话者当成了其话语作者的角色。这就意味着说话者有意使这两种角色重合,来达到自我保护,有利于自身的目的。

例7:Robin:Well,I want my$700 back..

Quinn:What?

Robin:You heard me.My$700.I want it back.You said you were gonna take me to Tahiti.You didn't.Give it back.Come on.

Quinn:One,two,three...

(Six Days Seven Nights)说话人转述他人话语,引起说话者话语角色的改变。说话者在转述时可以选择不点明作者或点明作者。本文从话语作者和听话者的角度,指出他们的关系是促使说话人转换到“标记性”话语角色的主要因素。说话者意识到作者有高于受话者的权力或有意使作者与听话者角色重合,于是利用这两种关系对听话者实施一系列的言语行为。语言转述在言语交际中是一个普遍的现象,其中存在的各种话语角色关系还有待进一步的研究。

注 释:

① 在国内,对话语角色有两种截然不同的定义和归属。一种是建立在社会角色的基础上,把言语行为方面具有社会规范等特征的社会角色叫做话语角色或言语行为角色[12]。这种话语角色其实归属于社会学范畴,只不过强调其在语言交际中体现和扮演的角色。另一种是本文所研究的话语角色(discourse roles),从信息交流的角度看待话语中的角色关系。

② Thomas J在她1991年的 Pragmatics:Lecture Notes中首次提出discourse roles。但由于国内无此资料,文中的 Thomas(1991)均指她即将出版的 Interactional Pragmatics一书,该书的第二章将详细阐述话语角色。

③ 语言转述和话语角色所使用术语的英文名称有重合的情况。为了方便讨论,我们以话语角色术语为标准,把信息来源者统称为author,把在当前交际中说话的人称为speaker。原文使用的术语是“说话者”,指的是转述内容的来源者。为了更好地区分术语,将原文中的“说话者”以“作者”代替。

[1] Coulmas F.Reported speech:some general issues [A].Coulmas.Direct and Indirect Speech[C].New York:Mouton de Gruyter,1986.

[2] Li Charles N.Direct and indirect speech:a functional study[A].Coulmas.Direct and Indirect Speech[C]. New York:Mouton de Gruyter,1986.

[3] Leech G,Short M.Style in Fiction:An Introduction to English Fictional Prose[M].Beijing:Foreign Languages Teaching and Research Press,2001.

[4] 汤普森.转述法[M].王之光,译.北京:外文出版社,2000.

[5] 贾中恒.转述语及其语用功能初探[J].外国语, 2000,(2):35-41.

[6] 彭建武.语言转述现象的认知语用分析[J].外语教学与研究,2001,(5):359-366.

[7] Levinson S.Pragmatics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1983:68-72.

[8] 俞东明.话语角色类型及其在言语交际中的转换[J].外国语,1996,(1):19-22.

[9] Thompson G.Voices in the text:discourse perspectives on language reports[J].Applied Linguistics, 1996,(17):501-530.

[10] 朱长河.标记模式与话语角色转换[D].苏州:苏州大学 ,2004.

[11] Spencer-oatey H.Rapport management:a framework for analysis[A].Spencer-oatey.Culturally Speaking: Managing Rapport through Talk across Cultures[C]. London:Continuum,2000:32-33.

[12] 王德春,陈汝东.话语角色认知的修辞价值[J].扬州大学学报,1998,(4):17-22.

On the Discourse Roles in Language Reporting

WU Ying

(Foreign Languages Department,Minjiang University,Fuzhou,Fujian 350108,China)

Traditional approaches to the study of language reporting focus on the syntactic changes and the functions of direct quote and indirect quote,which are often applied to the analysis of fictional prose stylistics.Not much attention has been paid to the pragmatic purpose and strategies manipulated by the speaker when he is reporting others'speech in communication.This paper points out that in most cases the speaker switches his discourse roles when reporting others'speech so that he will carry out an illocutionary act more successfully.It concerns an important socio-pragmatic factor:the relationship between the author of the message and the hearer.

reporting;discourse roles;author;power;responsibility

H 04

A

1672-9951(2010)04-0021-04

(责任编辑 白 晨)

2010-04-30

吴颖(1982-),女,福建福州人,闽江学院外语系助教,硕士。