平原区低路堤高速公路排水系统研究

张洪亮,王秉纲,张春雷,郝华玺

(1.长安大学特殊地区公路工程教育部重点实验室,陕西 西安 710064;2.中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安 710043;3.上海市政工程设计研究总院青岛分院,山东 青岛 266071)

长期以来,我国的高速公路一般采取高路堤的方式建设,平原微丘区的高速公路路基高度一般为3~4 m[1]。欧美等发达国家的高速公路普遍采用低路堤,平均高度在0.5~1.0 m[1]。人口密度比中国更高的日本,平原区高速公路的路基高度一般为1 m,最高不超过 2 m[2]。

相比低路堤,高路堤会占用更多的土地,造成景观的割裂感,加重交通事故的危害程度,容易出现不均匀沉降和边坡容易失稳等。交通部下发的《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》明确指出,在环境与技术条件可能的情况下,宜采取低路堤和浅路堑方案,减少高填深挖。江苏、河南、河北、上海、山东、陕西等省市都在地势较为平坦的平原区进行过降低路基高度的尝试[1]。例如,河南省把路基平均填土高度控制在2.8 m以内作为新建高速公路设计审查的强制性内容[2];河北省境内青银高速公路平均填土高度只有1.9 m[2]。降低路基高度采取的措施主要有:①通道、桥涵等构造物的合理设置和归并,利用桥孔和涵洞做通道;②支线上跨;③路线纵坡的合理设计以及平纵线形的合理组合;④降低地下水的影响而降低最小填土高度;⑤下挖通道等[1,3-7]。日本和欧洲主要通过支线上跨降低高速公路路基高度。我国人口密集,而且出行机动化水平低,可绕行距离短,所需通道众多,在我国目前的经济发展水平下将所有的通道换成天桥是不现实的。国内学者采取的其它降低路基高度的措施仅能在一定程度上降低路基高度,要修建平均路基高度接近最小填土高度的平原区低路堤高速公路,需要进行以下排水系统的设计。

1)下挖通道处排水系统设计。平原区低路堤高速公路的部分通道需要下挖,该处的积水需要排除。

2)小于淤积坡度路段路表排水系统设计。通道允许下挖以后,平原区低路堤高速公路很容易出现小于淤积坡度甚至平坡路段。否则,为满足JTJ 018—97《公路排水设计规范》[8]中纵坡大于 0.3%的要求,需人为地将路线进行交替降低和抬高,形成波浪状的线形,既不能有效降低路基高度,也对行车不利。在河南、山东、陕西等省调查发现,在实践中经常采用小于0.3%的纵坡,甚至采用平坡。

为在平原区推广修建低路堤高速公路,笔者对于以上两个排水系统进行系统研究。

1 下挖通道处排水系统

1.1 通道处排水现状调查

通过对山东、河北、山西、陕西等省高速公路通道的调查发现,目前对于低于地面的通道处排水主要有以下两种方式:①通道略低于地面且较宽,设置成两孔,其中一孔的标高低于另一孔,保证降雨时通道较高的一孔无积水,基本能通行,但标高较低的一孔在夏季长期积水,影响高速公路路基的稳定;②在通道的最低点处设置渗井,使通道内积水由渗井排到地下透水层中,该法要求通道地面下不深处有透水性土层。

1.2 下挖通道处排水系统设置方案

如果下挖通道周围有河流、湖泊或低洼地势等有利地形,可将通道处汇集的雨水排入其中。反之,需要设置专门的排水设施。下挖通道处排水设施有设渗井、防雨棚、蒸发池和泵站4种方案。无论何种方案,均需采取一定的措施(如在下穿道路上设置拦水带或截水沟),使下穿的次级道路引道范围外的雨水不流向通道底部。

1.2.1 渗井方案

若通道地面下不深处有透水性土层,可通过渗井排水。渗井宽可取40~50 cm,与一般雨水井相同,上盖铁篦盖板,总宽与通道宽相等。渗水井的下部必须穿过不透水层而深达渗透层。井内填充材料用碎石或卵石,上部不透水层内填充砂和砾石。为有效防止渗井淤积,在渗井内填充料的顶部应铺由聚酯类、尼龙或聚丙烯材料制成的反滤织物。

1.2.2 防雨棚方案。

在通道引道的两侧,设置混凝土立柱。立柱的顶端加盖石棉瓦或者钢化玻璃顶棚,顶棚距引道路面的净空根据通道的等级不同而定。在防雨棚两侧的地面上设置排水沟,将防雨棚拦截的降雨排出通道范围。

由于防雨棚采用立柱,不是封闭式的,所以采用石棉瓦顶棚时尽管引道内光线会略有变暗,但只有通道内部的行车才受到较大的影响。可根据下穿道路的等级和重要性确定是否需要设置照明装置。采用钢化玻璃材料时,由于它是透明材料,不存在通道内光线变暗问题。

为避免或减少防雨棚对当地景观的影响,应对其进行绿化设计。可在引道两侧种植藤类植物,使其沿立柱漫爬到防雨棚上,增加防雨棚的绿化效果。对于比较重要的通道或者旅游区通道,还可结合当地材料和建筑风格,对防雨棚进行美学设计,使之成为展示当地风俗特点的建筑。

1.2.3 蒸发池方案

在干旱地区,蒸发池通常也可以用作蓄水池,故该方案也可以称作蒸发(蓄水)池方案。蒸发池方案具体又分为两种:

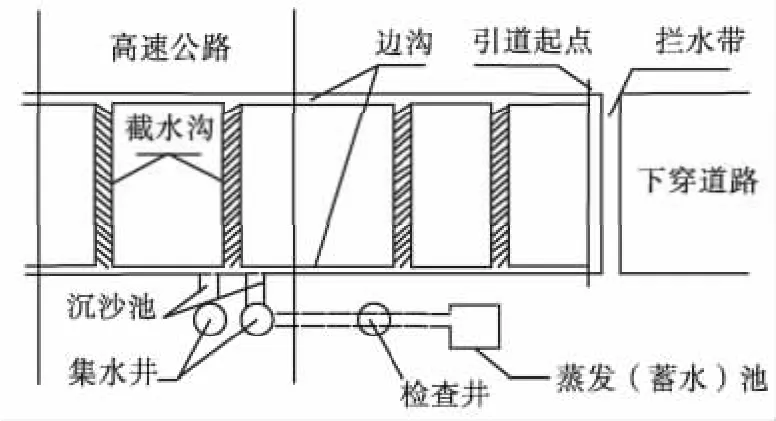

1)单个蒸发池方案设计。在下穿道路引道两侧设置边沟,同时在每一侧引道路面上设置2道截水沟(可采用带缝隙式盖板的矩形或U形沟),将上部雨水通过截水沟汇集到边沟中,再汇流到通道底部。在通道底部设置2个排水口和横向排水沟,在通道附近设置蒸发池,水由排水口流入蒸发池。排水设施具体布置见图1。

图1 排水设施平面布置图Fig.1 Layout of drainage system

2)多个蒸发池方案设计。在降雨量大或者地下水位高的地区,单个蒸发池排水压力大,可在引道两侧边沟靠近第一道截水沟(或两道截水沟)下方设置横向排水口,在边沟内设置挡板,在截水沟附近设置小型蒸发池,将截水沟拦截的雨水通过排水口和排水管排到小型蒸发池中。

1.2.4 泵站方案

参照城市道路中低于地面立交处的排水系统设计[9],将汇集到通道底部的雨水通过管道汇集到在通道旁边设置的集水池中,然后用水泵将池中的水抽升上到公路边沟中。此方案中引道上的排水设施以及通道底部排水管道与蒸发池方案中的相同。由于泵站维修繁杂,一个通道处一般仅设置一个泵站。泵站宜设置成暗式,选用潜水泵,泵室设在集水池的上方。下挖通道处集水池、泵房、排水口以及管道的布置见图2。

图2 泵站设置示意图Fig.2 Layout of pump station

1.2.5 方案对比

当通道地面下不深处有透水性土层时,优先选用渗井方案,平时要注意维护,以防止淤塞。

防雨棚适用范围比较广,使用方便,可广泛应用于各种下挖通道。但它对于公路景观和下穿道路的光线有一定影响,容易遭受人为破坏。

蒸发池方案仅适用于我国降雨量不大、地下水位不高的干旱和半干旱地区,否则容易导致所需的蒸发池过大和过深。

泵站方案的设置与维护都比较繁杂,同时费用昂贵,但是其排水效果是最好、最迅速的,可用于立交或比较重要的通道处。

2 纵坡小于淤积坡度路段路表排水系统

现行的《公路排水设计规范》[8]规定:公路纵坡不宜小于0.3%,在横向排水不畅或长路堑路段,采用平坡或小于0.3%的纵坡时,其边沟应作纵向排水设计。当路线纵坡小于0.3%时,路面表面排水主要有以下方式:

1)当边坡坡面不受冲刷时,在路堤边坡上横向漫流;

2)当边坡坡面受到冲刷时,沿路肩外侧设置拦水带,汇集路面表面水,然后通过泄水口和急流槽排离路堤;

3)在超高路段,拦截和排泄上侧半幅路面的表面水有两种方法:①在中央分隔带上侧边缘处设置缘石和泄水口;②在中央分隔带的路缘带内设置缝隙式圆形集水管或碟型混凝土浅沟和泄水口。第1种方法使上侧半幅路面的表面水流入中央分隔带内部或流入下半幅路面,会加重中央分隔带内部排水的负担或导致下半幅路面表面水流过大而影响行车安全,故高速公路和一级公路一般采用第2种方法。

当路线纵坡小于0.3%时,第1种方式仍然可以采用,但其余两种排水方式均存在一定的问题,具体如下:

1)若路肩拦水带的纵坡仍与路线纵坡保持一致,由于坡度太小,水的纵向流动不畅,会造成路肩大量积水而影响行车安全;若对拦水带进行独立的纵坡设计,则必会随着拦水带长度的增加而出现拦水带深度增大的情况,影响行车安全和路容的美观。

2)在中央分隔带的路缘带内设置缝隙式圆形集水管经过独立的纵坡设计后可以采用,但由于集水管的顶面必须与路面持平,集水管独立的纵坡设计比较困难。在中央分隔带的路缘带内设置碟型混凝土浅沟存在和路肩拦水带相同的问题,不能用于小于淤积坡度路段。

综上,需对于小于淤积坡度路段的路表排水设施进行研究。

2.1 设置方案

2.1.1 直线段路面表面排水系统

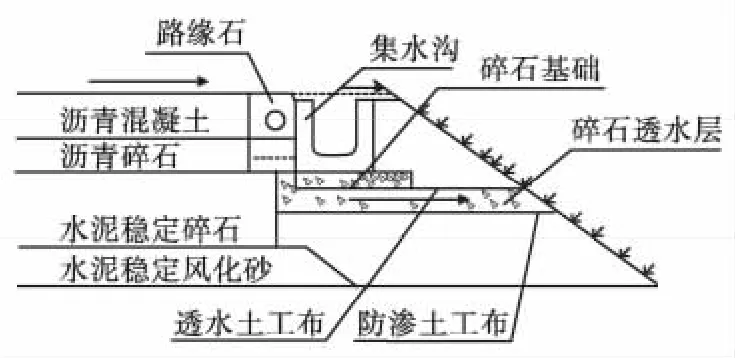

对于小于淤积坡度路段,当边坡坡面不受水流冲刷时,水可以沿着坡面漫流;反之,在路肩上设置纵向集水沟汇集路表水。高速公路或一级公路宜在土路肩设置浅坦三角形、碟形、矩形、U形集水沟或缝隙式圆形集水管等。当土路肩较窄时,宜在硬路肩设置带缝隙式盖板的矩形或U形集水沟。集水沟或集水管(后文统称集水沟)放在粒料垫层上,底部进行防渗处理,通过调整粒料垫层的厚度来调整集水沟的纵坡。土路肩上U形集水沟布置示例见图3,图中路缘石顶面与路面表面齐平。集水沟每隔一定距离设置一个泄水口和急流槽。路面水由路拱横坡向两侧散排,汇集于集水沟内,通过集水沟内大于0.3%的纵向坡度流向边坡急流槽,最终由急流槽排出路基。

图3 土路肩上U形集水沟Fig.3 U-shaped collecting water ditch on shoulder unpaved

2.1.2 超高段路面表面排水系统

对于有中央分隔带的公路,在中央分隔带的路缘带内设置U形或矩形集水沟,在沟顶设置缝隙式盖板,间隔一定距离设置泄水口和横向排水管。中央分隔带上侧半幅路面的表面水先进入该集水沟,沿着有纵坡的集水沟进入泄水口和横向排水管。

在超高段一般会形成向内侧倾斜的单向横坡,故在超高段的外侧路肩不需设置纵向集水沟,在超高段的内侧路肩需设置纵向集水沟。在无中间带或者分离式路段上,仅需在超高段内侧路肩设置集水沟。超高段内侧路肩集水沟的设计可以参照直线段路肩集水沟进行。

2.2 尺寸确定

2.2.1 参数确定

1)集水沟纵坡。集水沟纵坡较大时,水流通畅。但对于路肩上的集水沟,通过其砂垫层的厚度来调整其纵坡,如果一段集水沟起始端顶面和路肩表面齐平,那么集水沟末端顶面和路肩表面就有较大的高差,影响公路景观;对于中央带上的U形或矩形集水沟,会增大集水沟的深度,增加工程量和造价。反之,集水沟纵坡较小时,集水沟内容易淤积。参考《公路排水设计规范》[8]关于边沟纵坡的规定,集水沟纵坡可以取0.5% ~1.0%,在此范围内取沟渠流速不小于淤积流速所需的最小坡度。

2)出水口间距。出水口间距的确定需综合考虑以下几个方面:

①出水口间距宜在20~50 m范围[8]。

②出水口间距越大,集水沟汇水面积越大,所需的集水沟宽度也越大。但集水沟应能在土路肩合理布置,而且为保证土路肩上集水沟的稳定,集水沟的外边缘距离土路肩外边缘的距离宜大于20~30 cm。

③在纵坡一定的情况下,出水口间距越大,所需集水沟断面尺寸就越大,集水沟的造价就越高,但坡面上的急流槽的数量会减少,急流槽的造价会降低。因此,合理的出水口间距应使得集水沟和急流槽的总造价最低。边坡高度影响急流槽的长度,故会影响最佳的出水口间距。

2.2.2 尺寸确定

集水沟尺寸的确定可以参照《公路排水设计规范》[8]中确定边沟尺寸的方法。经过水文计算确定设计流量,经过水力计算确定集水沟的尺寸。纵坡和出水口间距按照前文的要求确定,汇水面积为水流流向集水沟的路面宽度与出水口间距的乘积,设计降雨重现期取5 a[8]。急流槽尺寸的确定可以参照《公路排水设计规范》[8]中的方法。当边坡高度为2.0 m时,经经济对比确定出水口间距为20 m时排水设施总造价最省,并推荐出不同的降雨强度和车道数时路肩矩形集水沟尺寸(限于篇幅未列出,详见文献[10])。

2.3 稳定性验算

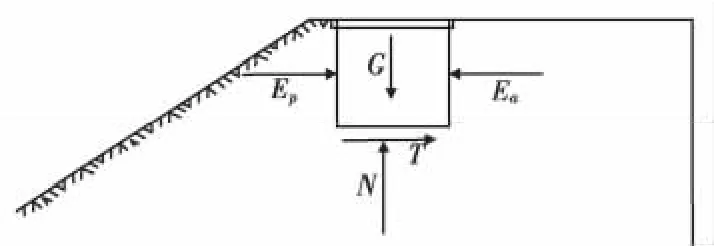

作用在集水沟上的力系见图4。

图4 作用于集水沟上的力系Fig.4 System of forces exerted on collecting water ditch

图4中:G为集水沟自身的重力;Ea为集水沟后方土体的主动土压力;N和T分别为基底的法向反力和摩擦力;Ep为集水沟靠边坡方向土体的被动土压力。

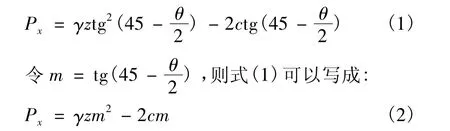

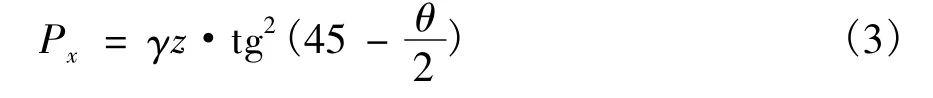

根据朗金土压力理论,当路基土为黏性土时,集水沟后方土体的主动土压应力Px为:

当路基土为砂性土时,

式(3)可以写成:

式中:γ为土的容重,kN/m3;c为土的黏聚力,kPa;θ为土的内摩擦角,(°);z为计算点距离路基顶面的深度,m。

根据式(2)和式(4)可知,主动土压应力沿深度z呈线性分布。对于黏性土,当z=0时,由式(2)可得到Px=-2 cm,即出现了拉应力区。可解得拉力区高度h0为:

通过计算可得到砂性土的主动土压力为

式中:H为路基高度。

不考虑拉力区的作用,可计算得到黏性土的主动土压力为:

作用于侧壁后土体表面的车辆荷载,使土体中出现附加的竖直应力q,从而产生附加的侧向压应力。当有车辆荷载作用时,只需用(γz+q)分别替代式(2)和式(4)中的γz即可得到砂性土和黏性土的主动土压应力,可以进一步得到两种土的主动土压力。

集水沟稳定性验算主要包括抗滑稳定性验算和抗倾覆稳定性验算两部分。作用在集水沟上的力系确定以后,可以很容易地验算截水沟的稳定性。为安全起见,验算时不考虑前侧土层对外侧沟壁所产生的被动土压力。

2.4 经济效益分析

当边坡土质不耐冲刷时,既可以对路基边坡进行防护以后采用散排的排水方式,也可以采用本文提出的集中排水方式。散排水时采用菱形骨架护坡、六边桶植草护坡对于边坡进行防护。在边坡高度为2.0 m,降雨强度为4.2 mm/min,出水口间距为20 m,车道数为6的情况下对于散排水和集中排水的造价进行对比。

当设路肩集中排水设施时,路肩矩形集水沟内径分别为20 cm和25 cm,壁厚10 cm;坡面上急流槽内部宽高均为25 cm,壁厚为10 cm,下设10 cm厚的沙砾。计算得到平均每延米需混凝土0.0785 m3和沙砾 0.0104 m3[10]。

当采用骨架护坡时,平均每延米需混凝土0.128 m3、骨架护坡内植草面积1.446 m2和7.5号浆砌片石护脚墙0.258 m3等[10]。

当采用六边桶植草护坡时,平均每延米需混凝土0.174 m3、桶内植草面积0.842 m2和7.5号浆砌片石护脚墙0.258 m3等[10]。

经简单对比可见,当土质不耐冲刷时,在路肩设置集中排水设施比采用骨架护坡和六边桶植草护坡的造价要低,经济效益显著。

2.5 试验路

在济青南线的K 49+225~K 49+425段(隶属山东省诸城市)修建长200 m的试验路,其中 在K 49+225~K 49+325段路肩设置U型混凝土集水沟,在K 49+325~K 49+425段路肩设置缝隙式圆形集水管。济青南线双向六车道,路基宽33.5 m。两种集水沟出水口间距均取20 m,纵向坡度均采用0.5%。U型集水沟起始端断面示意见图3,末端断面与之类似,起始端和末端碎石透水层的厚度分别为16 cm和6 cm外,其余均与起始端相同。缝隙式圆形集水管断面布置与U型集水沟类似。

2007年8月,在试验路铺设完成后,通过洒水车洒水来模拟降水,发现路面上的降水能流畅地汇入路肩上的集水沟,集水沟内水流通畅,且水可以流畅地流入边坡急流槽。其中水由路面汇入缝隙式圆形集水管的过程见图5。

试验路竣工1 a以后,2008年8月进行的调查表明,两种路肩集水沟均基本没有淤积,沟内水流比较通畅,路基边坡冲刷程度明显小于周围分散排水的路基边坡。

图5 缝隙式集水管排水模拟实验Fig.5 Simulation tests for drain of collecting water pipe with slits

3 结语

1)下挖通道排水设施可以采用设渗井、防雨棚、蒸发池、泵站等方案,其中渗井适于通道地面下不深处有透水性土层时,防雨棚适用范围广,蒸发池仅适用于我国干旱和半干旱地区,泵站可应用于立交或比较重要的通道。

2)通过在路肩上设置三角形、碟形、矩形、U形集水沟或缝隙式圆形集水管,在中央分隔带的路缘带上设置带缝隙式盖板的U形或矩形集水沟,配以路基边坡上的急流槽和路面内部的横向排水系统,可以较快地将小于淤积坡度路段的降水排出路面范围。该排水系统不会发生失稳破坏,经济效益好,不容易淤积,能有效减轻路基边坡的冲刷。

3)本文研究成果的应用将不仅能有效降低平原区高速公路的路基高度、节约占地、增加汽车行驶的安全性,而且能革新平原区高速公路的路线纵坡设计理念,不再要求路线纵坡大于0.3%。

[1]张强.低路堤高速公路合理路堤高度的确定与评价方法[D].上海:同济大学,2006.

[2]郝华玺.平原区高速公路路基高度研究[D].西安:长安大学,2008.

[3]刘敏,宋新安,李宁.商开高速公路路基高度优化设计[J].浙江水利水电专科学校学报,1999,11(4):39-40.

[4]温学钧,王海燕.平微区高速公路合理路堤高度[J].长安大学学报:自然科学版,2002,22(1):14-16.

[5]胡珊,栾海.降低平原区高速公路路基高度的可行性分析[J].公路,2002(7):11-13.

[6]刘超群.降低高速公路路基高度的几点措施[J].路基工程,2007(3):251-252.

[7]张江洪,王书伏.平原区高速公路合理降低路堤填筑高度方案的探讨[J].公路,2005(1):71-73.

[8]JTJ 018—97公路排水设计规范[S].

[9]GB 50014—2006室外排水设计规范[S].

[10]张春雷.平原区高速公路平坡路段路界地表排水系统研究[D].西安:长安大学,2008:34-44.