生态补偿的概念、标准及政府的作用*

——基于人类活动对生态系统作用类型分析

王兴杰张骞之刘晓雯温武军

(1.山东师范大学山东省可持续发展研究中心,山东济南250014;

2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;3.济南高新技术开发区征地拆迁收储中心,山东济南 250101)

生态补偿的概念、标准及政府的作用*

——基于人类活动对生态系统作用类型分析

王兴杰1,2张骞之3刘晓雯1温武军1

(1.山东师范大学山东省可持续发展研究中心,山东济南250014;

2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;3.济南高新技术开发区征地拆迁收储中心,山东济南 250101)

将人类活动对生态系统的作用分为10种可能的类型,其中,未引起生态系统服务变化的人类活动、生态系统破坏行为、不可更新资源开发利用及对具有非公共物品属性的生态系统服务的开发利用不属于生态补偿的范畴。生态补偿通过调节对具有公共物品或准公共物品属性的生态系统服务的作用过程中相关方的利益关系,实现外部效应内部化,以可持续提供生态系统服务。理论上,受损者依据其受损的成本和生态系统服务价值获得补偿;受益者依据其开发生态系统服务的获利或其享用的额外的生态系统服务价值而付费。其中,生态系统服务价值的计算应从总的生态系统服务价值量中区分存量价值和增量价值,从增量价值中区分自然资本和人造资本,从人造资本中提取出外部性价值;受损成本包括直接成本、机会成本和发展成本。实践中往往通过利益相关方的谈判确定最终补偿标准。政府的介入显著提高了生态补偿的运行效率,降低了交易成本,保障了公平和谐,但政府不是生态补偿的利益相关方。政府站在利益相关方之外,有利于更好地发挥政府在生态补偿中的职能,促进生态补偿高质量、高效率地实施。

生态补偿;生态系统服务;外部性;利益相关方;补偿标准;政府

我国的生态补偿实践始于20世纪70年代。四川青城山的保护区生态补偿可看作我国较早的生态补偿实践之一[1]。1998年,长江流域的特大洪水对我国片面追求经济增长的不可持续的发展方式敲响了警钟,中国的生态环境建设已刻不容缓。在这一宏观背景下,我国启动了以退耕还林、天然林保护为代表的一系列大型生态环境建设工程,涉及范围之广,政府投入力度之大,史无前例,我国政府主导的生态补偿实践随之全面展开。21世纪以来,生态补偿的研究与实践已经扩展到包括森林、湿地、草地、流域、矿产、自然保护区、海洋、农田、公路建设、区域和土地征用等在内的越来越广泛的领域,生态补偿的内涵也在实践中不断丰富和发展。但是,对生态补偿基本概念、补偿标准、政府的作用等生态补偿重要问题的认识和理解不一,影响了生态补偿的实施效果。本文在查阅大量文献和深入调研的基础上,基于人类活动对生态系统作用类型分析,得出生态补偿的基本概念,阐述了生态补偿标准制定中受益或受损的生态系统服务价值和受损成本的计算方法;列举了生态补偿中政府介入的领域及作用,简要说明政府不是生态补偿利益相关方的原因,以期为我国的生态补偿实践提供一定的理论支持。

1 人类活动对生态系统作用类型分析

当代某一人群的活动作用于生态系统,可能会引起一定程度的生态系统结构和功能的改变,导致生态系统服务的变化,该变化可能会对当代其他人群产生一定的影响,从而使当代人群之间因享有的生态系统服务的变化而产生一定的相互关系。同时,当代人类活动对生态系统结构和功能的改变,会使后代人享有生态系统服务的机会发生变化,从而使当代人和后代人因生态系统这一共同的载体而联系在一起。上述人类活动对生态系统的作用涉及当代人与生态系统、后代人与生态系统、当代人与人之间和当代人与后代人之间的错综复杂的相互关系;更由于价值取向、权利分配和伦理道德等因素的影响,使得人类活动对生态系统的作用愈加复杂。人与生态系统和人与人之间关系的研究是一项巨大的系统工程,非本篇文章所能阐明。为探索生态补偿问题而分析人类活动对生态系统作用类型,有必要设置一定的假设条件,将某些因素(或许是非常重要的因素)界定在研究边界之外,在此前提之下,方有可能展开本文的分析。

假设条件1:研究对象是具有公共物品或准公共物品属性的生态系统服务。2003年,在由联合国和相关机构发起和赞助的国际合作项目“千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment)”中,将生态系统服务定义为:人类从生态系统中获得的各种收益。该定义把自然生态系统和人工生态系统都作为生态系统服务的来源,使用“服务”这一术语来概括人类从生态系统获得的有形收益和无形收益。生态系统服务只有一小部分能够进入市场被买卖,该部分生态系统服务具有非公共物品属性,按照供求关系所确定的价格进行交易,不存在补偿的问题。大多数生态系统服务属于公共物品或准公共物品,无法进入市场,对其的恢复、维持、改善、保护和利用通常会使相关各方利益关系扭曲,应该通过某种手段使利益相关方利益均衡;同时,属于公共物品或准公共物品、无法进入市场的生态系统服务仍然是可以描述、测度和估价的[2]。所以,本文以具有公共物品或准公共物品属性的生态系统服务为研究对象,探索通过补偿手段,使相关各方利益均衡的可行之道。

假设条件2:人类利用既定生态系统服务的权利均等。即当代人之间、当代人与后代人之间具有同等的利用生态系统服务的权利。

假设条件3:不考虑对后代人的影响。因为在当代,后代人缺位,当代人无法得知后代人对生态系统服务的价值取向。只要在满足当代人需求的同时,能够恢复、维持和保护生态系统,后代人便可以拥有同当代人均等的利用生态系统服务的机会,实现人类对生态系统服务的可持续利用。因而,以下仅分析当代人类活动对生态系统服务的影响。

假设条件4:人类活动对生态系统服务的作用分为恢复、维持、改善、保护和利用5种方式。对生态系统服务的利用对应着从生态系统中获取物质和能量,包括在生态系统阈值之内的利用行为和超过生态系统阈值、对生态系统的破坏行为两个层面,对生态系统相对有害;恢复、维持、改善和保护生态系统服务则需要向生态系统输入物质和能量,对生态系统相对有利。其中,对生态系统服务的恢复、维持和保护能够使人类(当代人之间、当代人与后代人之间)利用生态系统服务的机会均等。对生态系统服务的改善可以使当代人享用更好的生态系统服务,但也意味着在一定程度上对生态系统结构和功能的改变,但这种改变一般不会超过生态系统阈值且容易逆转,假如后代人对生态系统服务的价值取向与当代人不同,后代人可以相对容易地将生态系统恢复到原有的水平。如植树造林对当代人来说是对生态系统服务的改善,如果后代人不这样认为,可通过大规模的砍伐将生态系统服务恢复到原有水平。因而,生态系统服务的改善对当代人有利,不会危及后代人对需求的满足。

假设条件5:全体当代人分为当代人群A和当代人群B,且A≠B。

假设条件6:当代人类活动作用于生态系统过程中,能够明确地界定出受益者和受损者。

在上述假设条件下,当代人群A的某种活动作用于生态系统,在人力(人类向生态系统输入或获取物质和能量)和自然力(生态系统自我维持和调节)的综合作用下,对生态系统服务的影响将出现如下4种可能的结果:第一,当代人类活动对生态系统服务没有影响;第二,当代人对生态系统施加有利影响,使生态系统服务维持或在原有基础上提高;第三,当代人对生态系统施加的不利影响未超过生态系统阈值,但生态系统服务在原有基础上下降;第四,当代人类活动对生态系统的不利影响超过生态系统阈值,生态系统发生次生演替。上述4种结果作用于当代人群B,将对B产生不同的效应。以下针对上述4种结果,分析当代人群A对生态系统的作用及相应的生态系统服务对B的作用效果。

1.1 当代人类活动对生态系统服务没有影响

类型1:当代人群A向生态系统输入(或获取)物质和能量,实施了对生态系统有利(或有害)的行为。由于生态系统具有自我调节和自我维持的能力,在人力和自然力的共同作用下,生态系统不发生变化,从而当代人群B享有的生态系统服务不变。在此情景下,虽然存在受损者(向生态系统输入物质和能量)或受益者(从生态系统中获取物质和能量),但由于生态系统服务不变,A对生态系统的作用对B不产生影响,从而A和B之间不存在补偿的关系。该情景或可称为自然生态补偿[3]。如A在非生态敏感区栽植或砍伐一棵小树而受损或受益,但一棵小树的增减对当地生态系统几乎没有什么影响,B所享有的生态系统服务几乎没有变化。A和B之间不存在补偿问题。

类型2:当代人群A对太阳能、风能、潮汐能等恒定性资源的开发和对阳光、空气等非竞争性、非排他性环境的利用,不影响生态系统服务质量,也不会影响他人对该类资源和环境的利用,不用承担任何责任和义务。既不存在人类对自然的补偿,也没有受益者和受损者之间的补偿。

1.2 当代人对生态系统施加有利影响,使生态系统服务维持或在原有基础上提高

所谓有利影响,是指当代人恢复、维持、改善和保护生态系统,使生态系统服务维持①维持也看作有利行为,因为维持也需要投入物质和能量。如果没有上述物质和能量的投入,生态系统服务可能会下降。或在原有基础上有所提高。假设当代人群A投入成本α(包括直接成本、机会成本和发展成本),向生态系统输入物质和能量。在人力和自然力的共同作用下,生态系统服务H恢复、维持或在原有的基础上提高,A因投入成本α而受损。

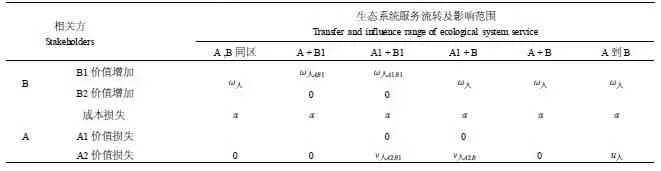

生态系统服务具有公共物品属性,难以避免“搭便车”行为;同时生态系统服务可以自由流转。当存在生态系统服务空间流转时,随着A、B所处空间位置的不同(见图1)和生态系统服务流转程度和影响范围的不同,A的投入所带来的额外的生态系统服务②该额外的生态系统服务是人力和在人力作用下由自然力所产生的生态系统服务之和。可能对当代人群B产生不同的影响,即A的行为具有外部性。由于生态系统服务维持或提高,B至少不会受损。所以,只存在B受益和不变两种情况。

在A受损,B受益,H维持或提高的情况下,因A和B对生态系统服务的竞争性和非竞争性利用而区分为类型3和4。

图1 A、B空间位置图Fig.1 Spatial positon of A and B

类型3:A受损,B受益,H维持或提高,并假设B对生态系统服务的利用会减少A所享用的生态系统服务价值,即A和B对生态系统服务的利用具有竞争性。则:①当A、B同区时(见图1),B人群享用到的生态系统服务价值提高为ω人,由于B的利用而导致的A的生态系统服务价值损失为ν人,利益相关方为A,B;②当生态系统服务扩展到B1时(见图1),B人群中只有B1人群享用到增加的生态系统服务价值ω人B1,A的生态系统服务价值损失为ν人AB1,利益相关方为A,B1;③当生态系统服务流转到A1和B1时(见图1),B1人群享用的增加的生态系统服务价值为ω人A1B1,A1和A2人群损失的生态系统服务价值分别为ν人A1B1和ν人A2B1,利益相关方为A1,B1;④当生态系统服务扩展到A1和B时(见图1),B人群享用的增加的生态系统服务价值为ω人A1B,A1和A2人群的生态系统服务价值损失分别为ν人A1B和ν人A2B,利益相关方为A1,B;⑤当生态系统服务扩展到A和B时(见图1),B人群享用的增加的生态系统服务价值为ω人AB,A人群的生态系统服务价值损失为ν人AB,利益相关方为A,B;⑥当生态系统服务跨区由A流转到B时(见图1),B人群享用的增加的生态系统服务价值为ω人,A人群的生态系统服务价值损失为u人,利益相关方为A,B(见表1)。理论上讲,如果没有受损者的投入,受益者就享用不到增加的生态系统服务价值。为使利益均衡,受益人群应依据其享用的额外增加的生态系统服务价值,受损人群依据其额外受损的成本和生态系统服务价值,由受损方对受益方实施补偿。

流域上下游生态补偿基本体现了类型3所述内容。流域上游植树造林、保持水土、改善环境而投入成本,使流域生态系统服务得以改善和提高;流域下游享用到了上游投入所增加的生态系统服务。随着生态系统服务的流转和影响范围的变化,上游可能产生生态系统服务价值的损失,下游应依据享用的额外的生态系统服务的价值对上游投入的成本和损失的价值实施补偿。如闽江、九龙江流域上下游各设区市通过协商、签订协议等方式,以保护流域水环境、改善水质、保障生态需水量为考核要求,实施上下游生态补偿机制。流域下游的福州、厦门、三明、南平、漳州、龙岩6市政府每年共出资4 000万元,通过上下级财政结算上缴省财政,用于补偿上游地区为保护水源、治理污染承担的成本。

表1 A和B对生态系统服务的利用具有竞争性Tab.1 Competitiveness in utilization of ecological system service of A and B

类型4:A受损,B受益,H维持或提高,并假设B对生态系统服务的利用不会对A所享用的生态系统服务价值产生影响,即A和B对生态系统服务的利用具有非竞争性。则:①该额外的生态系统服务是人力和在人力作用下由自然力所产生的生态系统服务之和。AB同区、A+B和A到B三种情况下,B人群享用的生态系统服务价值增加为ω人,A人群没有生态系统服务价值损失,利益相关方为A,B。②A+B1时,B1人群享用的生态系统服务价值增加为ω人AB1,B2人群没有生态系统服务价值增加,A人群不产生价值损失,利益相关方为A,B1。③A1+B1时,B1人群享用的生态系统服务价值增加为ω人A1B1,B2人群没有生态系统服务价值增加,A1人群不产生价值损失,A2人群的价值损失为ν人A2B1,利益相关方为A1,B1。④A1+B时,B人群享用的生态系统服务价值增加为ω人,A1人群不产生价值损失,A2人群的价值损失为ν人A2B,利益相关方为A1,B(见表2)。与情景3同理,受益人群应依据其享用的额外增加的生态系统服务价值,对受损人群的成本和额外的生态系统服务价值损失实施补偿。

我国三北及长江流域等重点防护林体系建设工程、京津风沙源治理工程、天然林保护工程、森林生态效益补偿、自然保护区生态补偿、退耕还林工程中的生态补偿等基本体现了类型4的内容。特定人群A的投入使B受益,但B对生态系统服务的利用一般不会对A所享用的生态系统服务价值产生影响。

类型5:A受损,B不变,H维持或改善。即A的行为导致的额外的生态系统服务提高对B没有影响,生态系统服务得以维持和改善。这种情况可看作A为了生态系统服务的维持或改善而自觉约束自身的行为,并投资于生态环境系统,是A为了获取良好的自然生态环境而对生态系统的自愿投资。

1.3 当代人对生态系统施加的不利影响未超过生态系统阈值,但生态系统服务在原有基础上下降

假定当代人群A从生态系统中获取物质和能量,在人力和自然力的共同作用下,生态系统服务在原有的基础上下降,但人类活动对生态系统的影响未超过生态系统阈值,生态系统可恢复。A因对生态系统服务的开发而受益δ。由于生态系统服务的公共物品属性,A的开发造成的额外的生态系统服务①下降就可能对当代人群B产生影响,即A的行为具有外部性。降低的生态系统服务作用于当代人群B,使B至少不会直接受益。但是B可以通过与A的某种交易而间接受益。因而,B可能存在受益、受损和不变3种类型。A的行为导致的生态系统服务下降也会使A所享有的生态系统服务受损,但显然其损失的生态系统服务价值不应得到补偿。生态系统服务空间流转对A和B的影响与类型3和4基本类似,在此不再分析生态系统服务空间流转的影响。

类型6:B受益,H受损。A和B之间应存在着一定的交易,使双方都受益,但却使H受损,利益相关方为A和B。假定B的受益为ζ。为了使H恢复,A和B必须分别依据其获利δ和ζ,支付一定的恢复费用,由A,B或委托他人实施生态系统服务恢复行为。

排污权交易制度可看作类型6的典型案例。A和B首先通过购买等手段,向政府有关部门购得排污权,然后在总量控制的前提下,A和B可以就各自的排污权进行交易,使A,B皆获利。但即使有总量控制,A,B依然排污,所以A和B依然共同损害了H。由于排污总量控制在生态系统阈值内,生态系统服务可逐步恢复。

表2 A和B对生态系统服务的利用具有非竞争性Tab.2 Non-competitiveness in utilization of ecological system service of A and B

类型7:B受损,H受损。由于A的行为,B和H皆受损,利益相关方为A和B。为恢复生态系统服务并使A,B利益均衡,A应依据其获利δ,自己投资或向他人支付一定的费用,实施对H的恢复,通过生态系统服务的恢复弥补B因生态环境受损而造成的损失。

矿产资源开发过程中造成的生态环境问题及其恢复补偿可看作为类型7的典型案例。1983年,云南省以昆阳磷矿为试点,对每吨矿石征收0.3元的资源费,用于采矿区植被恢复及其他生态破坏的恢复治理[4]。1989年,江苏省制定并实施《江苏省集体矿山企业和个体采矿业收费试行办法》,规定对集体矿山和个体采矿业开始征收矿产资源费和环境整治基金;1990年,福建省决定对国营、集体和个体煤矿征收“生态环境保护费”。1992年我国政府在《关于出席联合国环境与发展大会的情况及有关对策》的报告中指出:按照资源有偿使用的原则,要逐步开征资源利用补偿费,并开展征收环境税的研究。研究并试行把自然资源和环境纳入国民经济活动核算体系,使市场价格准确反映经济活动造成的环境代价。1992年广西自治区开始对乡镇集体矿山和个体采矿企业实行排污费征收制度;1993年国务院批准在晋陕蒙接壤地区的能源基地试行生态环境补偿政策等[5]。1997年实施的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》对矿山开发中的水土保持、土地复垦和环境保护做出了具体规定,要求不能履行水土保持、土地复垦和环境保护责任的采矿人,应向有关部门交纳履行上述责任所需的费用,即矿山开发的押金制度[6]。

类型8:B不变,H受损。A获利,并造成生态系统服务的下降,但由于危害较小,不对B造成影响,利益相关方仅有A。可以由代表公共利益的政府部门依据其获利对A采取经济性惩罚,如罚款,约束和规范A的行为,以可持续提供生态系统服务。

1.4 当代人类活动对生态系统的不利影响超过生态系统阈值,生态系统发生次生演替

特定人群作用于生态系统的行为超过了生态系统阈值,导致生态系统的结构和功能的改变,不可能通过人力和自然力的共同作用而恢复,生态系统发生次生演替。可区分为不可更新资源开发活动和生态系统破坏行为两种类型。

类型9:不可更新资源开发。对于不可更新资源(如矿产资源),A的开发利用会导致B开发利用的机会减少;同时,由于不可更新资源的不可更新性,一旦开发,不能恢复,原生生态发生次生演替,因而对生态系统服务也存在损害。但限于人类现有生产力水平,对部分不可更新资源的开发又势在必行。可以收取资源矿区使用费或稀缺性资源租,亦即资源影子价格或资源净价格,使资源品价格等于资源品边际生产成本和资源影子价格;同时,随着时间的推移,矿区使用费须以利率相同的比率增长,使任何时点的资源耗用获利水平相同,亦即资源耗用的时间机会成本为零[7],以实现不可更新资源的可持续利用。

类型10:生态系统破坏行为。生态系统破坏行为会显著改变生态系统的结构和功能,是对生态系统的不可持续利用,属于生态系统服务开发的严格禁止层面;或为维护生态系统服务的稳定或改善而应严格限制的行为。应该有强有力的刚性手段,如法律,对生态系统破坏行为进行约束。建国以来,我国在加强资源保护立法方面做了大量工作,已经制定了较为完整的资源环境保护法律法规,明确规定了对人类利用生态环境过程中违法行为实施行政法律惩罚。

随着全球化进程的加快,当今人类活动已经远远超出了一国的范围,与之伴随的是日益严峻的全球生态环境问题,生态补偿领域的国际合作也因之全面展开。主要表现为两种方式:其一是跨国组织(如各类基金会)发起的生态补偿实践,主要是向特定国家的政府和社区提供资金和技术的援助,开展有利于生态系统结构和功能改善的活动;其二是世界各国通过共同签署的国际协议而采取统一的行动,按照各国对全球生态系统的影响、发展水平、具体国情等确定各国所应承担的份额,以保护、恢复、维持、改善和可持续利用全球生态系统。

2 生态补偿的概念、标准及政府的作用

2.1 生态补偿的概念

通过对上述人类活动对生态系统作用类型分析,解析出生态补偿的基本属性和基本概念:

2.1.1 不属于生态补偿的人类活动

(1)未引起生态系统服务变化的人类活动。人类活动要能够引起生态系统服务的变化①A对生态系统服务的维持和保护也可看作为生态系统服务的变化。因为,如果没有A的投入,生态系统服务就不会维持。,自然生态补偿和对恒定性资源及非竞争性、非排他性生态环境的开发利用不属于生态补偿。

(2)破坏生态系统的行为。人类活动对生态系统的作用不能超过其阈值,即在人力和自然力的作用下,生态系统能够恢复和改善,这种情况下才存在补偿的可能。因而,超出生态系统阈值的生态环境破坏行为不属于生态补偿的范畴。

(3)不可更新资源开发利用。由于不可更新资源开发利用后不能恢复,因而不可更新资源的开发利用不属于生态补偿的范畴(但不可更新资源开发造成的受损生态环境的恢复、改善和保护属于生态补偿)。

(4)对具有非公共物品属性的生态系统服务的开发利用。具有非公共物品属性的生态系统服务按照供求关系所确定的价格进行交易,相关方利益均衡,不存在补偿的问题。

2.1.2 生态补偿的必要条件

(1)生态补偿的作用对象包括当代人和可更新的自然生态环境(包括可更新资源),二者缺一不可。生态补偿通过调整人与人之间的关系达到可持续利用生态系统服务的目的。在人类作用于生态系统的某一过程中,只有对人的影响而没有对生态环境的影响或仅有对生态环境的影响而没有对人的影响,都不属于生态补偿的范畴。

(2)当代人类活动要具有外部性。生态补偿的研究对象是具有公共物品或准公共物品属性的生态系统服务,当代人群对生态系统的作用要通过对生态系统服务的变化对他人产生外部影响,即要具有外部性。

(3)生态补偿要能够使外部效应内部化。生态补偿按照“受益者付费、受损者获补”的原则,通过合理调整利益相关方的关系,实现外部效应内部化。其中,受损者获补的依据为其受损的成本(直接成本、机会成本和发展成本)和生态系统服务价值之和;受益者付费的依据为其开发利用生态系统服务的获利或其享用的由于受损者的外部经济性所增加的额外的生态系统服务价值。

综上所述,生态补偿是调节相关方的利益关系,使保护、恢复、维持、改善和利用生态系统服务的行为外部效应内部化,以可持续提供生态系统服务的一种手段或制度安排。具体而言,生态补偿是按照受益者付费、受损者得到补偿的原则,受益者依据其开发利用生态系统服务的获利或其享用的由于受损者的外部经济性所额外增加的额外的生态系统服务价值向受损者支付费用,受损者依据其受损成本(直接成本、机会成本和发展成本)和受损的额外的生态系统服务价值获得补偿,使保护、恢复、维持、改善和利用生态系统服务的行为外部效应内部化,以可持续利用生态系统服务、促进代内和谐(人与人的和谐,人与自然的和谐)和代际公平的一种手段或制度安排。因而,上述类型3,4,6,7属于生态补偿的范畴,其余不是。

2.2 生态补偿标准

理论上讲,应分别计算受益者额外受益的生态系统服务价值、受损者承担的成本和额外受损的生态系统服务价值,作为生态补偿标准的依据。

2.2.1 额外受益或受损的生态系统服务价值

以当代人群A的投入使生态系统服务维持或提高而导致B受益时,B额外受益的生态系统服务价值或由于B对生态系统服务的利用而使A额外减少的生态系统服务价值的计算过程为例,说明额外受益或受损的生态系统服务价值计算过程:

第一,区分存量价值与增量价值,计算当代人群A对生态系统服务的作用结果。假设生态系统服务原有的总价值为R,即价值存量为R,该部分价值在A投入之前已经存在。当代人群A的成本投入α使生态系统服务维持或提高,假设维持或提高的价值为μ,则A投入后的生态系统服务总价值Q为存量价值与增量价值之和,即Q=R+μ。计算A的投入对生态系统服务的作用应首先从Q中将A投入之前已经存在的存量价值R剔除,只计算由于A的投入而产生的增量价值μ。

第二,区分自然资本与人造资本,计算增量生态系统服务价值μ作用于B的总数额(或由于B对生态系统服务的利用减少的生态系统服务作用于A的总数额)。增量价值μ由两部分组成,其一为A向生态系统输入的物质和能量与生态系统相结合所形成的人造资本的价值u人;其二为生态系统在外界干扰下通过自我调节和维持能力而形成的自然资本的价值μ自,即μ是人力和自然力综合作用的结果,μ=u人+μ自。计算增量生态系统服务价值μ作用于B的总数额应将μ自剔除,仅计算u人。如某地原有的生态系统服务价值为R,当A投入成本α植树造林后,森林使该地增加的生态系统服务价值为μ。μ中不仅凝结了u人(人类劳动)的价值,而且凝结了光、热、水、土等生态系统对该森林所提供的价值μ自。即只有u人可以归功于α,而μ自应归功于自然生态系统(当然,如果没有α的投入,就不会有μ的产出,可将人类α的投入看作μ产出的前提条件)。同理,假设B对生态系统服务的利用会使生态系统服务减少,减少的生态系统服务价值为ν,ν=ν人+ν自,其中ν人是因B的利用而减少的生态系统服务价值,ν自是由于B的利用引起自然生态系统的调整而减少的生态系统服务价值。计算由于B对生态系统服务的利用减少的生态系统服务作用于A的总数额应将ν自剔除,仅计算ν人。

第三,区分外部性价值与非外部性价值,计算B受益的价值或A受损的价值。上述u人同样由两部分组成,其一为A的投入使B额外受益的价值或A的投入能够产生外部性的价值ω外,称为外部性价值;其二为B没有享用的价值或A的投入对B没有产生外部性的价值ω非外,μ人=ω外+ω非外。因而,计算B受益的价值应仅计算ω外,不应将B原来享有的生态系统服务价值和ω非外计算在内。同理,ν人也由两部分组成,其一为A额外减少的生态系统服务价值或B的行为对A具有外部性的价值为Y外;其二为A原本没有享用的价值或B的行为对A没有产生外部性的价值为Y非外,ν人=Y外+Y非外。因而,计算A受损的价值应仅计算Y外,不应将A原来享有的生态系统服务价值和Y非外计算在内。

综上所述,计算B额外受益或A额外受损的生态系统服务价值,应首先从变化后总的生态系统服务价值中剥离出增量价值,然后从增量价值中区分出人造资本的价值,最后从人造资本的价值中提取外部性价值。外部性价值才是真实的B额外受益或A额外受损的生态系统服务价值。

生态系统服务价值评估过程中,原本计算R的难度就非常大,再区分μ、u人或ν人、ω外或Y外的难度可想而知。由于存在上述难点,A的投入所导致的B享用的增加的生态系统服务价值量的计算往往非常困难,不同类型、不同计算方法的生态系统服务价值差异极大,计算结果可信度不高,生态系统服务价值评估方法和手段亟待改进。

2.2.2 受损成本

受损成本一般包括直接成本、机会成本和发展成本。直接成本包括直接投入和直接损失。直接投入是为保护、恢复、维持和改善生态系统服务而投入的人力、物力和财力。直接损失是为纠正生态系统服务利用外部性或实现生态系统服务交易时给当地造成的损失。机会成本则是由资源选择不同用途而产生的。机会成本是各国生态补偿主要考虑的因素。发展成本主要是为保护、恢复、维持和改善生态系统服务、放弃部分发展权而导致的损失,也可能是个人因保护、恢复、维持和改善生态系统服务而牺牲的发展机会[2,8]。直接成本通过对生态系统作用过程中投入的人力、物力、财力等衡量,尚可计算;而机会成本和发展成本是未发生的,更由于社会经济环境及市场的复杂性和不确定性而难以计算。

实践中,受益、受损的影响因素、利益界定和成本与价值的计算极其复杂。第一,受益者和受损者地域边界界定的高成本。一方面由于部分生态系统服务具有全球效应或大的区域效应,其服务范围往往远远超出提供服务的生态系统所在的地域范围,如温室气体减排,森林生态效益等,从而无法确定真实的生态系统服务的受益者和受损者的地域范围;另一方面,生态系统服务具有流动性,如生态系统所提供的食物、原材料等的流动,使生态系统服务的受益者和受损者的地域范围也随之变动。上述两方面都导致了受益者和受损者地域边界界定成本极高。第二,社会、经济、文化、伦理道德等因素的影响。不同地区、不同时间,不同人群所处自然、经济、社会、文化环境会有很大的不同,风俗习惯、价值观、社会文化网络等对于特定的生态补偿实践中受益、受损的界定会出现较大的差异,导致了受益、受损界定的复杂性。基于上述原因,实践中,往往通过利益相关方的谈判确定生态补偿标准[2]。因而,相关方的谈判能力对补偿标准的制定至关重要。

2.3 政府的作用

人类活动作用于生态系统类型分析中经常需要政府的介入,世界各国的生态补偿实践中,也不时闪现政府的影子。生态补偿中,政府究竟扮演了什么样的角色?

2.3.1 生态补偿中政府介入的领域及作用

(1)制定规则。政府的重要职能之一是制定各项社会经济活动规则,对社会经济运行做出宏观的规划、指导和调控。我国各级政府为了保护和建设生态环境,制定了一系列规则,其中与生态补偿相关的有:2000年国务院颁布的《生态环境保护纲要》和2003年颁布的促进西部开发建设的重要政策文件明确提出要建立我国的生态保护补偿机制。其中《生态环境保护纲要》指出:“坚持谁开发谁保护,谁破坏谁恢复,谁使用谁付费制度。要明确生态环境保护的权、责、利,充分运用法律、经济、行政和技术手段保护生态环境。”2004年,十六届三中全会提出了科学发展观,强调人与自然的和谐发展。十六届五中全会发表的关于“十一五”规划的公报中明确提出“按照谁开发谁保护,谁受益谁补偿,加快建立生态补偿机制”的要求。2005年12月颁布的《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》提出,“我国推行有利于环境保护的经济政策……要完善生态补偿政策,尽快建立生态补偿机制。中央和地方财政转移支付应考虑生态补偿因素,国家和地方可分别开展生态补偿试点。”2005年6月温家宝在中央民族工作会议上也提出了生态补偿问题,当时主要是解决老少边穷地区,特别是少数民族地区发展与保护的关系问题。2006年颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》等关系到中国未来环境与发展方向的纲领性文件都明确提出,要尽快建立生态补偿机制;《水法》、《水污染防治法》、《森林法》、《矿产资源法》等相关法律;《退耕还林条例》、《矿产资源补偿费征收管理规定》、《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》、《生态环境保护纲要》、排污收费制度、排污权交易制度、水权交易制度、《浙江省生态建设财政激励机制暂行办法》、《浙江省矿产资源管理条例》、《浙江省矿山自然生态环境保护与治理规划》、《浙江省关于进一步完善生态补偿机制的若干意见》、《广东省环境保护规划》、《江苏省集体矿山企业和个体采矿业收费试行办法》、《农村沼气建设国债项目管理办法(试行)》、《小型农田水利和水土保持补助费管理规定》、《黄河水权转换管理实施办法(试行)》、《黄河可供水量分配方案》、《黄河可供水量年度及干流水量调度方案》、《黄河水量调度管理办法》等与生态补偿直接或间接相关的条例、规定、意见、办法、制度、方案及生态补偿相关经济合作政策等。世界各国的生态补偿实践都是在政府规则框架下展开的,随着实践的不断深入,新的问题、新的现象不断涌现,新的规则和制度也就不断出现,以适应实践发展的需求。

(2)组织实施。我国中央政府组织实施的重大生态环境建设工程,如退耕还林(草)工程、天然林保护工程、三北及长江流域等重点防护林体系建设工程、京津风沙源治理工程等。各级地方政府积极推动生态补偿,如北京、浙江、江苏、广东、江西、内蒙古、宁夏、新疆等省、市、自治区的森林生态效益补偿、流域生态补偿、矿产资源开发补偿、水权和排污权交易等生态补偿相关实践。各级地方政府还积极参与生态补偿利益相关方谈判和费用支付,如流域上下游补偿中地方政府的财政转移支付等。

(3)财政支持。①国务院关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见(2002年)。财政转移支付。如以中央财政转移支付的方式实施的退耕还林、天然林保护、退牧还草、三北及长江流域等重点防护林体系建设、京津风沙源治理等大型生态工程建设中的生态补偿。地方政府组织的流域上下游财政转移支付等。②建立专项基金。如中央财政森林生态效益补偿基金,各省、市、自治区的森林生态效益补偿基金等。③实行税收优惠。④支持生态补偿和生态系统服务价值评估等的科学研究等。

(4)国际合作。如参与生态补偿领域国际谈判与合作,接受国际组织捐赠等。

政府的介入显著提高了生态补偿的运行效率,降低了交易成本,保障了公平,促进了和谐,政府的监督执行也有力地杜绝了利益相关方部分渔利行为。

2.3.2 政府是否是利益相关方

虽然生态补偿实践中政府发挥了极其重要的作用,但政府不是生态补偿的利益相关方。因为生态补偿中,政府的作用表现在上述制定规则、组织实施、财政支持、国际合作和监督执行等领域,但政府既非生态补偿受益者,也非受损者。财政转移支付和专项基金属于政府的费用支付,表面上政府受损了。但是深入考察政府资金来源可知,政府(包括中央政府)的资金来源于当代人(后代人缺位,自然不能付费)社会经济活动中的各项税费收入,即政府的财政资金来源于当代人,包括生态补偿范畴内的受益者和受损者,也包括生态补偿范畴之外的其他人。政府集中全民(中央政府)或区域内相关人群(地方政府)不同来源的资金,进行必要的、高效率的生态补偿投入,使一国(中央政府的作用)或区域(地方政府的作用)的生态系统服务得以保护、恢复、维持和改善,使全民(中央政府)或区域内相关人群(地方政府)享受到更优良的生态系统服务。即当代人的税费上缴通过政府又投资给了纳税人或缴费人,政府相当于生态补偿中利益相关方的代理人。但生态补偿实践中,政府的高效、公平却发挥了生态补偿效益倍增器的作用,促进了生态补偿高质量、高效率地实施。

如退耕还林工程明显改善了生态环境,受益者是全区域乃至全国的当代人,受损者是参与退耕还林的农民。中央政府补偿资金来源于全体受益者因受损者对生态系统服务的投入受益而增加的产出,将上述补偿资金补偿给受损者,在此过程中,中央政府既未受益、也未受损,但却发挥了中央政府高效、公平和生态补偿效益倍增器的作用。地方政府是工程执行机构,没有从中受益;至于地方政府因退耕财政收入受损问题,应属于国家实施退耕还林工程这一重大的战略举措的实施成本或运行成本,或者说地方政府退耕还林中的财政收入受损是由于中央政府的战略决策而导致的。事实上,中央政府已经就此对地方政府实施了补偿。实施退耕还林的县,其农业税收入减收部分,由中央财政以转移支付的方式给予适当补助①。再比如,流域下游的地方政府通过横向转移支付向上游政府支付费用,表面上看,流域下游地方政府损失了大笔的财政收入。但事实上,流域上下游生态补偿中,下游受益者是流域的个人、企业和组织,地方政府仅仅是他们的代理人,所支付的费用应来源于上述个人、企业和组织因享用生态系统服务而增加产出的税收等(如没有相关生态系统服务,可能就没有这部分财政收入)。因此,下游地方政府不存在受损问题;同样,上游地方政府接受的下游的补偿也应该全部发放到上游因维护和改善生态系统服务而受损的群体手中,上游地方政府也仅仅是该过程的执行机构而非利益相关方。矿产资源开发补偿中,各级政府将来自于矿产资源开发受益者的各类资源税费投资于因矿产资源开发而受损的生态环境的恢复和改善,弥补了受损者的生态系统服务价值损失。森林生态效益补偿中,各级政府将来自享用森林生态效益而受益者的资金,补偿给因经营生态林而受损的人群,以激励其改善生态系统服务的行为。等等。

综上所述,中央政府和各级地方政府都不是生态补偿的利益相关方。有时各级地方政府属于中央生态补偿决策的具体执行机构,中央政府应激励地方政府,以充分发挥其在生态补偿实践中的作用;并应调动各方力量,如受益者、受损者、非政府组织等监督地方政府,避免其寻租行为[2]。总之,政府站在利益相关方之外,有利于更好地发挥其在生态补偿中的职能,促进生态补偿高质量、高效率地实施。

3 简短的结论

通过人类活动对生态系统作用类型分析,首先将人类活动作用于生态系统过程中不属于生态补偿的4类活动界定在生态补偿边界之外,即未引起生态系统服务变化的人类活动、生态系统破坏行为、不可更新资源开发利用及对具有非公共物品属性的生态系统服务的开发利用不属于生态补偿的范畴。然后通过归纳生态补偿所应具备的必要条件,在剩余的人类作用于生态系统的活动中,筛选出具备条件的可能属于生态补偿的人类活动,即当代人群作用于生态系统的某类活动要能对当代其他人群和可更新的自然生态环境(包括可更新资源)共同产生影响,当代人类活动一定要具有外部性,生态补偿通过调节相关方的利益关系,要能够使该外部效应内部化。在上述基础上,得出生态补偿的基本概念,认为生态补偿是调节相关方的利益关系,使保护、恢复、维持、改善和利用生态系统服务的行为外部效应内部化,以可持续利用生态系统服务的一种手段或制度安排。

补偿标准的确定是生态补偿实践中的核心问题之一。理论上,受损者获补的依据为其额外受损的成本和生态系统服务价值之和;受益者付费的依据为其开发利用生态系统服务的获利或其享用的由于受损者的外部经济性所增加的额外的生态系统服务价值。其中,额外受益或受损的生态系统服务价值的计算要区分存量价值和增量价值、自然资本与人造资本、外部性价值与非外部性价值。受损成本包括直接成本、机会成本和发展成本。但由于受益者和受损者地域边界界定的高成本、受损成本计算的复杂性、生态系统服务价值评估的高难度和社会、经济、文化、伦理道德等因素的影响,实践中往往通过利益相关方的谈判确定最终的补偿标准。

政府的介入显著提高了生态补偿的运行效率,降低了交易成本,保障了公平和谐,政府的监督执行也有力地杜绝了利益相关方部分渔利行为。通过对政府的作用和政府生态补偿资金来源的分析,认为政府不是生态补偿的利益相关方。政府站在利益相关方之外,有利于更好地发挥政府在生态补偿中的职能,促进生态补偿高质量、高效率地实施。

致谢:感谢中国21世纪议程管理中心周海林研究员、刘荣霞博士、中国社会科学院农村发展研究所谭秋成研究员、中国科学院地理科学与资源研究所谢高地研究员、中国社会科学院工业经济研究所张其仔研究员、北京师范大学毛显强教授对论文初稿提出了宝贵的修改意见。

(编辑:李 琪)

References)

[1]闵庆文,甄霖,杨光梅.自然保护区生态补偿研究与实践进展[J].生态与农村环境学报,2007,23(1):81-84.[Min Qingwen,Zhen Lin,Yang Guangmei.Progress of Researches and Practices of Ecological Compensation of Natural Reserves[J].Journal of Ecology and Rural Environment,2007,23(1):81-84.]

[2]中国21世纪议程管理中心.生态补偿原理与应用[M].北京:社会科学文献出版社,2009:60.[The Administrative Center for China’s Agenda 21.The Theory and Application of Eco-Compensation[M].Beijing:Social Sciences Academic Press(China),2009:60.]

[3]《环境科学大辞典》编委会.环境科学大辞典[M].北京:中国环境科学出版社,1991:326.[Editorial Committee for Thesaurus of Environmental Science.Thesaurus ofEnvironmentalScience[M].Beijing:Chinese Environmental Science Press,1991:326.]

[4]庄国泰,高鹏,王学军.中国生态环境补偿费的理论与实践[J].中国环境科学,1995,15(6):413-418.[Zhuang Guotai,Gao Peng,Wang Xuejun.TheoryandPracticeoftheLevy onEcological Environmental Compensation in China[J].China Environmental Science,1995,15(6):413-418.]

[5]孙新章,谢高地,张其仔等.中国生态补偿的实践及其政策取向[J].资源科学,2006,28(4):25-30.[Sun Xinzhang,Xie Gaodi,Zhang Qizi,etal.EcologicalCompensationPracticeandPolicy Orientation in China[J].Resources Science,2006,28(4):25-30.]

[6]中国生态补偿机制与政策研究课题组.中国生态补偿机制与政策研究[M].北京:科学出版社,2007.[Task Force on Eco-Compensation Mechanisms and Policies,CCICED.Eco-Compensation Mechanisms and Policies in China[M].Beijing:Science Press,2007.]

[7]《中国资源科学百科全书》编辑委员会编著.中国资源科学百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,2000:136.[Editorial Committee forChinaEncyclopediaofResourcesScience.China Encyclopedia of Resources Science[M].Beijing:Encyclopedia of China Publishing House,2000:136.]

[8]谭秋成.关于生态补偿标准和机制[J].中国人口·资源与环境,2009,19(6):1-6.[Tan Qiucheng.Eco-compensation Standard and Mechanism[M].China Population Resources and Environment,2009,19(6):1-6.]

[9]Roland B A de Groot,Leon M.Hermans.Broadening the Picture:Negotiating Payment Schemes for Water-related Environmental Services in the Netherlands[J].Ecological Economics,2009,(68):2760-2767.

[10]M Quintero,S Wunder,R D Estrada.For Services Rendered?Modeling Hydrology and Livelihoods in Andean Payments forEnvironmental Services Schemes[J].Forest Ecology and Management,2009,(258):1871-1880.

[11]Annika Höft,Jürgen Müller,Bärbel Gerowitt.Vegetation Indicators forGrazing Activities on Grassland to be Implemented in Outcome-oriented Agri-environmental Payment Schemes in North-EastGermany[J].Ecological Indicators,2010(10):719-726.

[12]D N Barton,D P Faith,G M Rusch,et al.Paniagua,M.Castro.Environmental Service Payments:Evaluating Biodiversity Conservation Trade-offs and Cost-efficiency in the Osa Conservation Area,Costa Rica[J].Journal of Environmental Management,2009(90):901-911.

[13]Szvetlana Acs,Nick Hanley,Martin Dallimer,et al.Armsworth.The Effect of Decoupling on Marginal Agricultural Systems:Implications for Farm Incomes,Land Use and Upland Ecology[J].Land Use Policy,2010,(27):550-563.

[14]Jaboury Ghazoul,Claude G arcia,C G Kushalappa.Landscape Labeling:A Concept for Next-generation Payment for Ecosystem Service Schemes[J].Forest Ecology and Management,2009,(258):1889-1895.

[15]J Calvo-Alvarado,B McLennan,A Sánchez-Azofeifa,T Garvin.Deforestation and Forest Restoration in Guanacaste,Costa Rica:Putting Conservation Policies in Context[J].Forest Ecology and Management,2009,(258):931-940.

[16]Astrid Zabel,Brian Roe.Optimal Design of Pro-conservation Incentives[J].Ecological Economics,2009,(69):126-134.

[17]B Kelsey Jack.Upstream-downstreamTransactionsandWatershed Externalities:Experimental Evidence from Kenya[J].Ecological Economics,2009,(68):1813-1824.

[18]SuzanneElizabeth Vedel,Bo Jellesmark Thorsen,Jette Bredahl.Jacobsen.First-movers,Non-movers,and Social Gains from Subsidising Entry in Markets for Nature-based Recreational G oods[J].Ecological Economics,2009,(68):2363-2371.

[19]Jacques Pollini.Agroforestry and the Search for Alternatives to Slashand-bum Cultivation:From Technological Optimism to aPolitical EconomyofDeforestation[J].Agriculture,Ecosystemsand Environment,2009,(133):48-60.

[20]Rhona F Barr,Susana Mourato.Investigating the Potential for Marine ResourceProtectionThroughEnvironmentalServiceMarkets:An Exploratory Study from La Paz,Mexico[J].Ocean&Management,2009,(52):568-577.

[21]Benjamin Blom,Terry Sunderland,Daniel Murdiyarso.Getting REDD to Work Locally:Lessons Learned from Integrated Conservation and Development Projects[J].Environmental Science&Policy,2010,(13):164-172.

[22]Lorena Ashworth,Mauricio Quesada,Alejandro Casas,et al.Pollinatordependent Food Production in Mexico[J].Biological Conservation,2009,(142):1050-1057.

AbstractRolesof human activities to ecological system can be divided into ten possible types.Human activities,destroyof ecological system and development and utilization of non-reweable resources that have not changed ecological system service and development and utilization of ecological system service with non-public article attribute,are not ecological compensation.Through adjusting relations of stakeholders in ecological system service with public article attribute and quasi-public article attribute,ecological system service realizes interalization of external effect and sustainable utilization of ecological system.Theoretically,sufferer obtains compensation according to the cost of loss and ecological service value.Beneficiary pays according to benefits from developing ecological system service or enjoying extra ecological system service value.When evaluting ecological system service value,ecological system service value can be divided into stock value and incremental value in total ecological system service value.Incremental value can be divided into natural capital and artificial capital.External value is obtained from artifical capital.The cost of loss consists of direct cost,opportunity cost and devlopment cost.The final compensation standard is determined through negotiation of stakeholders in practice.Intervening of government obviously improves running efficiency of ecological compensation,reduces trade cost and ensures equity and harmony.However,government is not the stakeholder of ecological compensation.The government playing a role beyond stakeholds is better to realize its function in ecological compensation,improve ecological compensation quality and improve efficiency of implementaion.

Key wordsecological compensation;ecological system service;externality;stakeholder;compensation standard;government

Concept and Standard of Ecological Compensation,and Role of Government:Based on Types of the Roles of Human Activities to Ecological System

WANG Xing-jie1,2ZHANG Qian-zhi3LIU Xiao-wen1WEN Wu-jun1

(1.Research Center for Sustainable Development of Shandong Province,Jinan Shandong 250014,China;

2.Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,CAS,Beijing 100101,China;

3.Land Expropriation and House Demolition Center of High-tech Development Z one of Jinan City,Jinnan Shandong 250101,China)

F062.2,X22

A

1002-2104(2010)05-0041-10

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.05.008

2010-03-06

王兴杰,博士生,助理研究员,主要研究方向为资源经济与资源政策。

温武军,博士,副教授,主要研究方向为生物资源及其可持续利用。

*“十一五”国家科技支撑计划重点项目“提高区域协调度的多尺度计算机仿真技术研发”(No.2006BAC18B00)“生态补偿关键技术开发与示范应用”课题(No.2006BAC18B04)成果。