应用型本科非测绘专业“工程测量”教学改革的研究

吕忠刚

(长春工程学院勘查与测绘工程学院,吉林长春 130021)

应用型本科非测绘专业“工程测量”教学改革的研究

吕忠刚

(长春工程学院勘查与测绘工程学院,吉林长春 130021)

为适应测绘发展的需要和满足用人单位的要求,在分析应用型本科非测绘专业“工程测量”的现状的基础上,提出一些教学改革的方案,建立了课程的新体系、新框架及内容的新模式,并指出改革的过程控制与保障措施。

非测绘专业;应用型本科;工程测量;课程体系;课程内容;教学改革

一、引 言

自20世纪90年代起,非测绘专业设置的“测量学”课程逐渐地转变为“工程测量”课程,意在加强工程应用能力。尤其是近几年,工程单位要求应用型本科院校的土木、交通、水利、水电、勘查等专业的毕业生不仅会利用测绘成果解决专业问题,同时还要求其具有提供一般性工程测量成果的能力[1](如测图、放样等),即要求“懂测绘、会应用、能测绘”。这些专业的学生在近几年的测绘职业资格认证中,也在纷纷申请考证,一方面为就业提高竞争力和扩大就业面,另一方面为从业提供发展空间。工程单位和学生对测量的这些要求并非暂时的,而是一种长远趋势,因此,测量教学必须以满足这些需求为前提,解决诸多矛盾,深化教学改革[2]。

二、课程现状与突出矛盾

1.课程现状

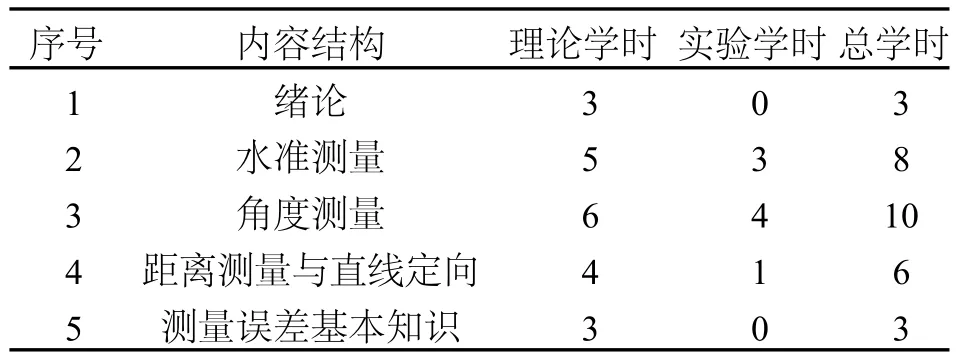

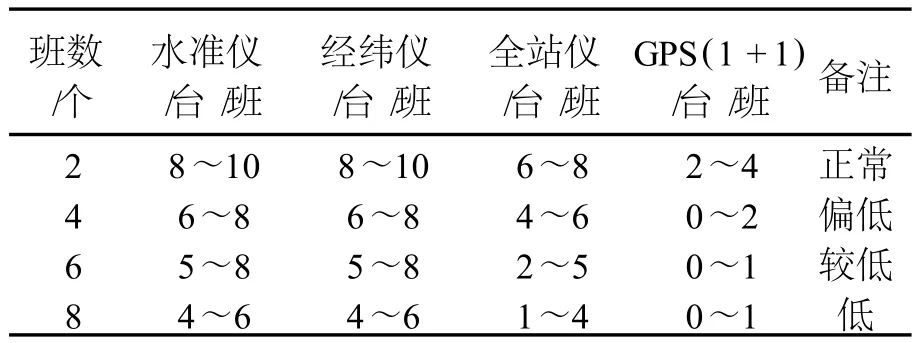

目前,“工程测量”课程普遍设置为理论课与集中实习这两大部分。其中,理论课为 50~60学时,实习为 2~3周,内容结构与学时分布见表 1、表 2。

表 1 理论课程内容结构及学时分布

续表1

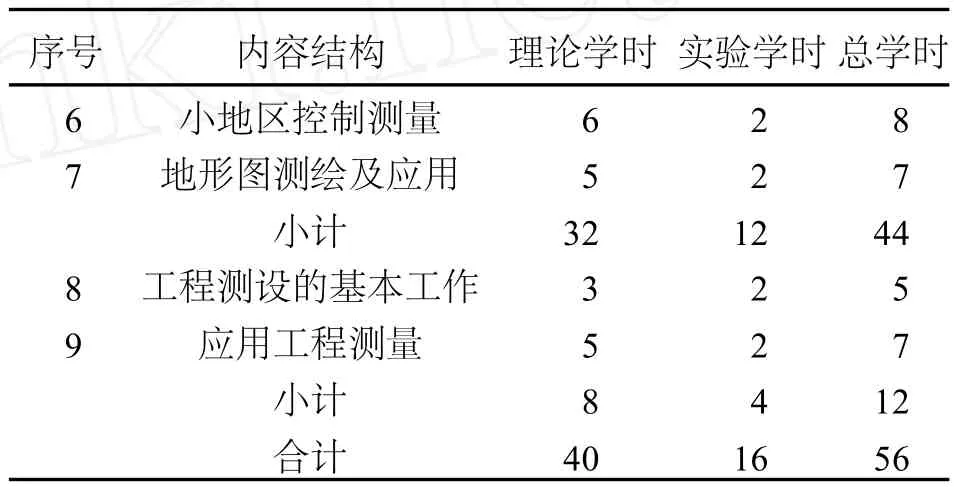

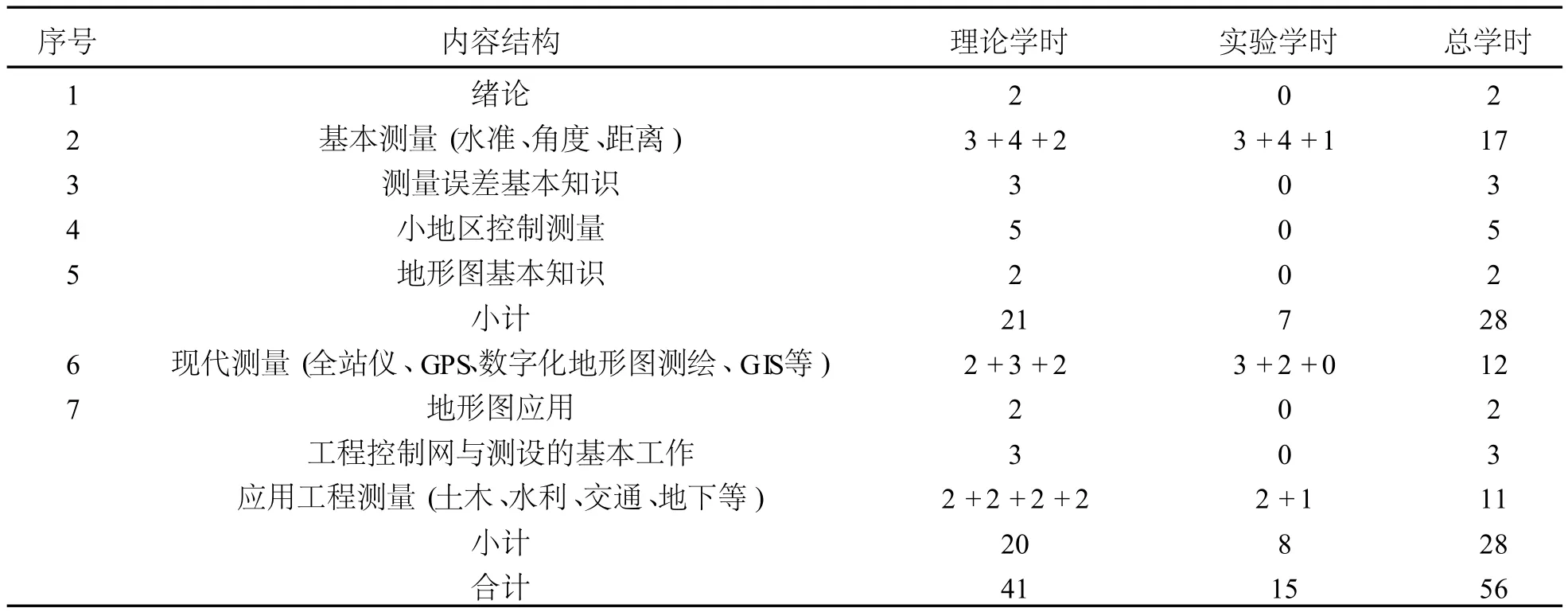

表2 实习内容结构及学时分布

课程内容以基础为主,基本兼顾了常规与现代测绘的原理、方法等,这些可以从近几年出版的各类规划、精品教材中得出结论。

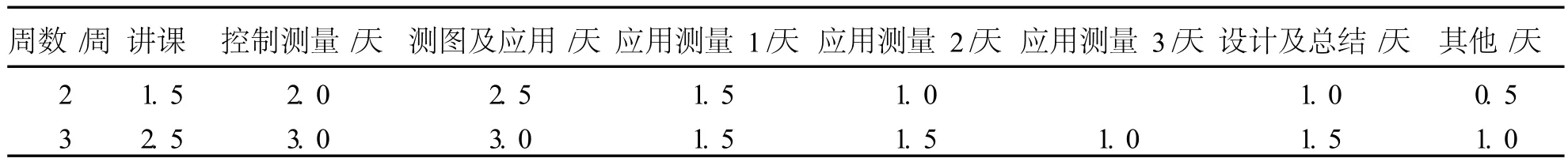

仪器设备的配置以一个标准班为 40人、4~5人为一组计,各类仪器均需配置 8~10套,但随着班数(同时上课或实习)的递增,每班的实际配置却在明显递减,其概略统计数量见表 3。

表3 主要设备配备统计表

2.突出矛盾

分析课程现状,目前应用型本科院校中“工程测量”课程最为突出的矛盾,有以下三大方面,即:

1)课程内容多与学时少的矛盾。测绘事业发展迅速,应用广泛,新内容不断增多,要求逐渐提高,但学时未增甚至压缩。尽管已进行过多种多样的内容与方法改革,但这种矛盾还在加剧。

2)教学设备投入不足,及设备条件与实际应用脱离的矛盾。非测绘工程单位以全站仪为主要测量设备,而目前教学则以经纬仪、水准仪为主,全站仪为辅,造成教学与实际脱离的现象。尽管教学工作中这种局面在逐渐改观,但投入明显不足,尤其在多班同时(≥4个)上课或实习时现代测绘技能训练近乎演变为演示,常规设备数量也明显满足不了要求。

3)单一教学与综合应用的矛盾。面向专业进行测绘教学的这一传统理念对应用型本科毕业生面向的工程单位显得单一,工程单位对于相近专业的划分比较模糊,势必要求教学在这一模糊的区域内进行综合。尽管在教学过程中已进行了举一反三的工程应用,但从我们目前调研的 30多家单位反馈的信息来看,还必须给以综合应用更高程度的重视,加大改革力度。

三、深化教学改革

面对课程现状与突出的矛盾,“工程测量”课程必须进行深层次的教学改革,以适应学科发展的需要和满足工程单位的要求。

1.课程体系改革

构建新体系、新框架。条件具备的,应将目前的工程测量课程拆分并扩展为测量基础及实习、测量应用及实习、现代测绘技术这三方面课程,详见文献[2]。条件不具备的,仍按现行理论与实习设置,但理论应按两模块设置,即基础、现代测绘与应用,学时比按 1∶1配置;实习按三模块设置,即基本技能、应用技能、综合能力训练,学时比按 1∶1∶1配置。这样表 1、表 2将调整为表 4、表 5,表 5依能力要求按项目列出。表 4较表 1层次更加鲜明,基础部分压缩了约 10学时,补充至现代测绘与应用;表 5较表 2明显增加了应用,使三种能力在交错中递进提高。

表4 理论课程内容结构及学时分布

表5 实习内容结构及学时分布

2.课程内容改革

课程新体系很明确,就是要大幅压缩传统内容,增加现代测绘内容[3]及工程应用[4]。对于理论课,精简水准、角度、距离、控制测量等内容,删除或精简模拟法测图,增强 3S和工程应用内容,尤其要扩大应用工程的领域,增强全站仪、GPS在工程中的应用等。对于实习,以夯实理论为基础,精选对应内容;以提高应用与综合能力为重点,不强调“精”,而强调“能”和“会”。

3.教材改革

目前,各类规划、精品教材较多,内容比较丰富,基本上反映了工程测量发展的主流。但目前的通病是:基础部分中的仪器部分背离实际,如水准仪应已自动安平、经纬仪应以电经或全站仪为主;现代测绘部分零散,主流设备功能介绍与使用过于指向单一仪器,如说明书;应用工程部分仅面向单一专业,幅度过窄。因此,教材改革必须结合发展、力求实际、层次清晰,拓宽现有专业应用范围,使教材不仅仅为教学服务,也要为毕业生从事相关的工程技术服务。

4.教学理念与方法、手段改革

针对目前教学对象为“90后”的特点,必须转变教学理念和研究教学方法,正确处理好教与学、课上与课下的关系,引导学习,提高兴趣,提高自学和探知能力。在教学方法和手段方面,教师必须要学会换位思考,再去精心设计、组织教学,否则只能是启而不发、灌而不入;要充分利用各种教学资源,真题针对,以人为本,因材施教,进一步开发将学习与情趣合一的多媒体、网络教学等,为学生学习提供良好的平台。

5.实践环节与学习方式改革

面对学时少、内容多、设备条件限制的突出矛盾,应进一步细化实践环节,实行课上和课下、必修和选修实验的分流,实习的规定任务和任选任务的分流,充分利用实验室和学生的课外时间,加强第二课堂的管理及自主学习;探讨自主学习方式,加强课外管理,设立各种协会,促进研究性学习,形成良好的学习氛围。

6.考试与考核改革

考试暂时还像指挥棒一样具有导向作用,因此,考试内容必须肩负起课程广度和深度的重责,并且严肃、公正,才能使教学目标得以落实和实现。建立多题型、多内容、有基础、有应用、难易结合的动态试题库或试卷库,随机出题将会夯实改革成果。对于实习,将总任务分解为阶段任务,形成任务驱动式实习,并按分解任务,逐次考核,按比例核算最终成绩。这种理论和实习的考核改革,在我校已推行 3年,效果非常显著。

四、目标实现保障

要落实改革方案,实现改革目标,必须改善硬环境,加强软环境建设[5],形成共识,不断总结经验,即:

1)充分沟通,得到领导与专业的重视和认可,加快改善设备条件,推行深层次教学改革。

2)充分调研、总结,面对挑战,形成共识,切实加快各项软环境建设,为教改深入提供支撑和平台。

3)充分提高责任意识,加强师资队伍建设和提高整体素质,落实责任目标,提高教学质量,提升教科研水平。

4)充分调动教师的积极性,形成激励机制,防止应对,夯实教学过程,实实在在地获取教改成果,受益求知的广大学生和用人单位。

五、结束语

对应用型本科非测绘专业的“工程测量”课程,只有进行深层次的教学改革,才能与测绘发展同步,与用人单位适应,否则很难满足“懂测绘、会应用、能测绘”的要求。因此,本文立足现在,分析现状,强调应用型本科毕业生的特点,强调与时俱进,全面推进教学改革[6]。其中,有相当一部分教改成果在我校土木、水电等专业已运行 3~5年,效果非常显著,目前已推广至其他十几个专业。只要我们细心研究,及时发现并解决问题,就会不断地将“工程测量”课程教学改革推向深入,扩大就业市场,惠及学校及广大学生。

[1] 朱爱民,万德臣.土木工程测量教学内容新体系的建设与实践[J].测绘通报,2004(8):53-55.

[2] 段贻民,杜国标.非测绘专业测量学教学改革方案的研究[J].测绘通报,2004(5):58-60.

[3] 聂志红.《工程测量》教学改革实践与思考[J].长沙铁道学院学报:社会科学版,2006(2):35-37.

[4] 郑丽娜,左淑红,王笑峰.论工程测量课程的教学改革[J].测绘与空间地理信息,2007(1):137-138.

[5] 周新力.对非测绘专业测量学课程教学改革中一些问题的探讨[J].地矿测绘,2006(1):47-49.

[6] 宁津生,王侬,翟翊.测绘高等教育教学改革研究[M].北京:测绘出版社,2006.

Research on the Teaching Reform for Engineering Surveying in the AppliedMajors of Non-geomatics Specialty

LÜZhonggang

0494-0911(2010)07-0075-03

P258

B

2010-02-09

吕忠刚(1965—),男,满族,辽宁新宾人,副教授,主要从事工程测量与数据处理方面的教学和研究工作。

——以中国民用航空飞行学院为例