粮食核心区外出务工农户营粮决策与效应

——基于河南农户的实证

张改清

(河南财经学院 农经系,河南 郑州 450011)

一、问题的提出

国家粮食战略工程粮食生产核心区建设,是维护国家粮食安全的基础性工程。但作为粮食生产核心区农户,由于受人地矛盾紧张与粮作经营比较利益低下的影响,仍然选择家庭劳动力外出就业来增加收入[1],而家庭劳动力外出就业总体上必将对粮作经营决策及效率产生影响。一般而言,家庭劳动力外出务工参与度较低时,粮作经营仍然是农户赖以生存与实现就业的主要依托,要素配置主要集中于粮食作物上,因而劳动力外出就业基本不会对农户营粮效率产生影响;当外出务工参与达到一定程度时,粮作经营在农户家庭决策中的地位相对下降,而外出务工的重要性则相应上升,家庭决策以及要素配置将由此产生倾斜;当外出务工参与度达到较高水平时,由于熟能生巧以及专用性人力资本积累等方面的原因,农户家庭劳动力在外出务工上的比较优势得以提高,劳动要素配置将更进一步倾斜于外出务工。由此可以推断,随着劳动力外出务工参与度的提高,农户粮作经营中劳动要素投入将产生替代效应,如可能在制度环境及市场条件适宜的条件下,通过施用高效化肥、代耕代种、机械作业等方式,形成劳动投入节约型的粮作经营模式。与此同时,家庭劳动力外出务工将会对农户粮作经营中的资金要素投入产生双层效应,一方面是家庭决策偏向于外出务工对粮作经营资金投入的弱化效应,二是外出务工收入增长对粮作经营资金投入的强化效应,即随外出务工农户资金实力的增强,再加之“农耕情结”以及自给消费等方面的原因,其可能会将富余资金追加投入到粮作经营上。两种效应共同决定资金的实际投入水平。可见,外出务工可能对农户粮作经营同时产生替代效应与收入效应,并引致粮作经营效率的变化。

基于上述认识,笔者选择粮食核心区河南农户作为分析样本,拟运用2006年度河南省固定跟踪观察户资料,按照家庭劳动力总外出从业时间在农户总劳动时间中的占比,将农户外出务工类型划分为以下五类:外出务工时间占比1%-20%为低水平外出务工户,20%-40%为中低水平外出务工户,40%-60%为中等水平外出务工户,60%-80%为中高水平外出务工户,80%以上为高水平外出务工户(文中将占比为0的农户作为对照组)。在此基础上,本文将对外出务工户资产结构及其营粮决策与效应问题进行分析。

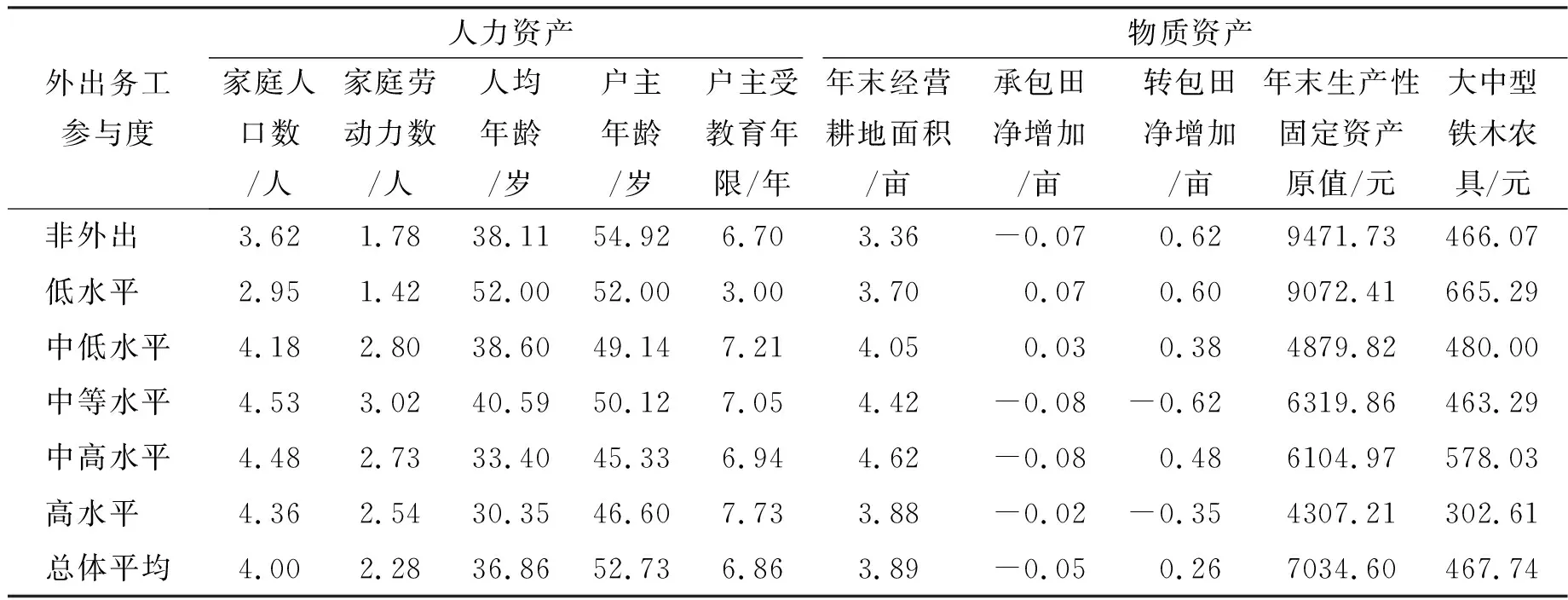

二、外出务工农户家庭资产水平与结构

农户家庭资产水平与结构是其从事经营活动的基础。在此运用农户家庭一定数量及组合的人力资产与物质资产集中反映其资产存量。从表1来看,非外出务工户与外出务工户在家庭人口、年龄、受教育程度上差异不明显,但在转包农地与家庭固定资产上存在较大差异,表现为物质资产存量较高的农户倾向于留守家庭。对于外出务工户,其家庭资产随其外出务工参与度的提高而波动变化。就人力资产而言,外出务工参与度较高的农户具有一定的优势,不仅是劳动力数量多,人均年龄小,特别是户主年龄较小,而且受教育程度高于非外出务工户;就物质资产而言,外出务工参与度较高的农户却处于劣势,虽然经营农地面积的绝对数量较高,但劳均水平却远低于非外出务工户与低水平外出务工户,尤其是生产性固定资产的拥有无论从绝对量还是相对量来看均较低。可见,随外出务工参与度的提高,农户家庭总体呈现人力资产水平较高,而物质资产水平较低的特征。

表1 农户家庭资产水平与结构

三、外出务工农户营粮决策

农户资产结构既是其要素资源禀赋特性的反映,也是其经营决策动态累积效应使然。目前,粮食核心区农户的人地矛盾仍比较突出,因而外出务工成为其现实选择。但在农村社会保障缺失的状况下,外出务工户一般采取“亦工亦农”的方式,由此在劳动时间配置、营粮规模与结构、营粮投入上随其外出务工参与度的变化而呈现决策差异。

(一)劳动时间配置

业已形成的家庭资产结构会强化农户家庭决策的路径依赖及其经营选择,二者之间互为因果激励。由于资产结构以及比较优势方面的原因,低外出务工户倚重于农地经营并倾向于扩大其规模,外出务工倾向则不明显。与此形成鲜明对照的是,高外出务工户劳均经营的农地面积较小,并通过净减少承包田与转包田来调减其规模,由此使得农地经营边缘化,外出务工成为其家庭主业。上述这一现象集中表现在家庭劳动力外出务工时间与其在本村的非农及农业劳动时间互为消长的关系上。从表2看出,外出务工参与度处于中低及以下水平的农户在本村从事农业劳动的时间居多,本村务工及外出务工居其次,而外出务工参与度处于中等及以上水平的外出务工户转而成为以外出从业为主,在本村务农与务工居其次。

可见,在土地及资金要素相对匮乏而劳动要素相对富余的情况下,农户选择以外出务工为主的经营模式,是其追求要素报酬最优以及改善收入状况的理性决策。在此情形下,农户家庭劳动力的非农及外出转移必将对其家庭粮作经营产生较大影响。

(二)营粮规模与结构

外出务工参与度的不同必然影响到农户的营粮结构与规模。在此以营农户(经营粮食作物与经济作物的农户)在总农户中的占比及户均粮作经营规模,来反映不同程度外出务工户的农作经营状况及其营粮结构与规模。从表3看出,营农户占总体农户的93.30%,其中,高外出务工户中营农户为86.55%,低外出务工户中营农户却更低,这可能源于其家庭劳动力匮乏(其家庭劳动力平均仅为1.42人,低于总体平均水平的2.28人)。营农户中的绝大多数从事粮作经营,其中,小麦与玉米种植户在总农户中的占比高于80%,而大豆、薯类、稻谷种植户占比均在23%以下,并依次递减。从不同程度外出务工户来看,除低外出务工户大宗作物小麦与玉米种植户的占比不足50%外,其他类型户均高于70%。其中,在高外出务工户中粮作种植户比例偏低,除稻谷外,其他粮作户占比显著低于平均水平;中等外出务工户中,稻谷、大豆、薯类种植户占比较大;而在低外出务工户中,稻谷、大豆、薯类种植户占比较低。

表3 农户营粮规模与结构

注:中高水平外出务工户中缺稻谷种植户。以下同。

在营粮户频度差异较大的情形下,不同程度外出务工户在相应粮作播面上的差异则较小。农户总体上形成了以小麦与玉米为主,稻谷、大豆与薯类为辅的粮作经营结构。其中,中等及以上程度外出务工户在小麦、玉米、薯类、稻谷与大豆上的户均播面均高于非外出务工户和总体平均水平。同时,鉴于外出务工参与度较高农户家庭劳动力较多且户均粮作播面也较高的情形,采用劳均粮作播面能够更好地反映其粮作经营选择及要素组合。在此,将各类型户粮作播面与其家庭劳动力数之比作为各类型户劳均粮作播面。结果显示,中等及以上外出务工户劳均粮作播面较低,其中,小麦、稻谷及玉米播面明显低于非外出务工户与平均水平。可见,外出务工户在粮作经营上有明显的弱化倾向。

(三)营粮投入水平

家庭劳动力外出务工对农户粮作经营的影响,还表现在营粮投入水平上。从表4来看,农户在小麦、玉米、稻谷、大豆及薯类上的户均劳动投入及资金支出总体呈现依次递减趋势(稻谷上的劳动投入除外)。在此,将不同粮作上的户均投入水平换算为亩均投入水平,可反映其粮作经营投入强度及相对变化。

表4 农户粮作经营投入差异

注:为了保证尽量多的有效样本,减小数据分析偏差,文中仅以种子费用、化肥费用、农药费用与机械作业费等作为主费用,并以此来反映营粮户的费用支出情况。

从亩均劳动投入来看,随外出务工参与度的提高,农户在小麦与玉米上的劳动投入减小幅度较小,而在稻谷、大豆与薯类上的减小幅度较大。从亩均资金投入水平来看,除稻谷外,外出务工户在粮作经营上的资金投入均随家庭劳动力外出务工程度的提高而有一定的减少,并且相对高于劳动投入的缩减幅度。

四、外出务工农户营粮效应

外出务工户营粮决策及其要素投入的相应变化,最终会影响到粮作经营的效率。在此,以不同外出务工户在粮作经营上的劳动与资金的非均衡投入产生的替代效应、收入效应以及综合效应来加以反映。

(一)替代效应

替代效应是指农户家庭劳动力外出务工参与度提高对其营粮劳动投入的弱化程度。在此,以不同程度外出务工户劳动投入系数[注]劳动投入系数:首先计算各类型户亩均劳动投入,而后把非外出务工户作为对照组,计算出各组农户在对应粮作经营项目上的劳动投入相对值,即为劳动投入系数。变化来反映其对粮作经营的劳动替代效应。从图1来看,随外出务工参与度的提高,农户在粮作经营中的劳动投入系数总体呈现下降趋势。其中,不同程度外出务工户在大宗作物小麦上劳动投入系数的差异性较小,而在玉米、稻谷、大豆与薯类上的差异性则较大。这一现象可能与粮食作物的耕作特性有关,如小麦适宜机收机播等机械化作业,可谓劳动“节省”型作物,外出务工户在此类作物上的劳动投入均有所减少,且彼此间差异很小;而农户在劳动“耗费”型作物(如稻谷与薯类)上的劳动投入差异较大,且外出务工程度较高的农户其劳动投入的减小幅度较大。可见,对于不同类型的粮食作物,农户家庭劳动力外出务工的替代效应存在较大差异。

图1 农户粮作经营的劳动投入系数

(二)收入效应

收入效应是指随外出务工户收益状况改善对其营粮资金投入带来的强化或弱化效果。在此,以不同程度外出务工户资金投入系数[注]资金投入系数:首先计算各类型户亩均资金投入,而后把非外出务工户作为对照组,计算出各组农户在对应粮作经营项目上的资金投入相对值,即为资金投入系数。变化来反映农户外出务工对其粮作经营的收入效应。从图2来看,随外出务工程度的提高,农户在粮作经营上的资金投入呈非均衡减少态势。其中,外出务工户在大宗作物小麦上的资金投入系数均略低于非外出务工户,并且随外出务工程度提高而减幅较小。在玉米、大豆与薯类上,农户资金投入系数随外出务工程度提高而下降的趋势较为明显;在稻谷上,高外出务工户资金投入系数显著高于其他类型户,并且与其较低的劳动投入系数形成了较大差异。由此可见,在劳动“耗费”型作物上,高外出务工户较强的资金实力转化为在资金投入上的强化效应,而对于劳动“节省”型作物而言,外出务工程度的提高并未使其在粮作经营上资金投入相应增加,反而在资金投入上表现为一种弱化效应。

图2 农户粮作经营的资金投入系数

(三)综合效应

综合效应是指外出务工户在粮作经营上劳动与资金投入结构的相对变化及其经营绩效状况。在此,以农户在粮作经营上的技术系数以及产出效率来反映。

1.技术系数

技术系数是反映外出务工户在粮作经营上资金与劳动投入相对变化的情况,若技术系数较高,为偏重资金型的要素投入结构;若技术系数较低,则为偏重劳动型的要素投入结构。从表5来看,外出务工户在粮作经营上要素投入变化并非均衡。具体而言,外出务工户在小麦与玉米上的技术系数较高,而在稻谷、大豆与薯类上的技术系数较低。随外出务工程度的提高,农户在上述粮作经营中的技术系数呈一定的递增趋势,尤其表现在小麦、稻谷与薯类上。可见,外出务工农户在粮作经营中减少劳动投入与资金投入并非同步,且极具品种差异性。也就是说,在大宗的劳动“节省”型的粮作经营中,偏重资金型的要素投入结构使其技术系数较高,且其技术系数随外出务工程度的提高而略有增加。与上述趋势相反,在非大宗的劳动“耗费”型的粮作经营中,偏重劳动型的要素投入结构使其技术系数较低,并且其技术系数随外出务工程度的提高呈现递减趋势。由此表明,外出务工户粮作经营中的劳动与资金投入均有一定程度的弱化,其中,外出务工程度较高农户在弱化要素投入的同时,还表现出了较为明显的资金对劳动投入的技术替代效应(在大宗作物上的表现尤为显著)。

表5 农户粮作经营的技术系数

注:技术系数为亩均资金投入与劳动投入的比值,其中的亩均资金投入以主费用来表示。另由于本文中的主费用仅由种子费用、化肥费用、农药费用和机械作业费用表示,又由于有效样本方面的原因,并未包括种苗费、农家肥折价、农膜费用、水电及灌溉费用、其他材料费、畜力费、固定资产折旧及修理费、小农具购置费及其他间接费用,故而使得计算所得技术系数值偏低于实际水平,而亩均收入则偏高于实际值,但总体趋势不会改变。

2.产出效率

产出效率是指农户在既定的要素投入结构下的经营绩效,在此,仅以农户营粮的亩均收入来表示。从表6来看,农户在不同粮作经营上的产出效率差异较大,其中,大宗作物小麦与玉米上的产出效率较高,而在稻谷、大豆与薯类上则较低,甚至为负。随着外出务工程度的提高,农户在上述粮作经营中的产出效率相应增加(低水平外出务工户除外),其中,在稻谷、大豆与薯类上的增加较为明显。可能的原因是,高外出务工户减少粮作规模后所经营的大多为优质耕地,较高的土地生产力自然会有较高的收入回报。与此同时,高外出务工户在粮作经营中不仅减少要素投入,而且实行资金对劳动投入的替代战略,大大节省了劳动投入成本,这也使得其产出效率提高。

表6 农户粮作经营的投入产出效率

综上所述,农户在粮作经营上的技术系数和产出效率与劳动投入显著相关,如在小麦与玉米上的亩均劳动投入较少,而技术系数与产出效率较高;在稻谷、大豆与薯类上的亩均劳动投入较高,而技术系数与产出效率较低。另外,随外出务工程度的提高,农户在粮作经营中的劳动投入同技术系数与产出效率间的反向关系愈为明显。

五、结论与建议

(一)结论

分析表明:家庭劳动力外出务工对农户粮作经营的影响较为显著。具体而言:①核心区农户家庭劳动力的产业配置与其资产结构互为依存,对于外出务工户有随其外出参与度的提高,呈现出人力资产水平较高而物质资产水平较低的特性。②业已形成的家庭资产结构会强化农户家庭决策的路径依赖及其经营选择,表现为:随外出务工参与度的提高,营粮户明显减少,并通过净减少承包田与转包田来调减其经营规模,由此使得粮作经营边缘化;外出务工户营粮结构的选择主要依据作物劳动密集程度来确定,总体形成以小麦与玉米为主,稻谷、大豆与薯类为辅的粮作经营结构,且不同程度外出务工户在粮作规模上的差异较小;外出务工户营粮投入随其外出参与度的提高,表现为劳动投入递减幅度大于资金投入递减幅度,这一趋势在亩均投入上的表现更为明显。③外出务工户营粮决策及其要素投入的相应变化最终表现为营粮效应的差异:不同程度外出务工户在大宗作物小麦上的劳动替代效应差异较小,而在玉米、稻谷、大豆与薯类上的差异性则较大,且随外出务工参与度的提高下降趋势较为明显;外出务工户收益状况改善对其营粮资金投入带来的强化效应表现在劳动“耗费”型作物上,而弱化效应则表现在劳动“节省”型作物上;外出务工户在粮作经营中的劳动与资金投入均有一定程度的弱化,与此同时,还表现出较为明显的资金对劳动投入的技术替代效应,且在不同粮作上的差异显著。

(二)政策性建议

如上所述,核心区外出务工户营粮决策及效应的相应变化,必将对微观层面的农户增收以及宏观层面的粮食安全带来深远影响。从微观视角来看,外出务工户退出农耕,缩减粮作经营规模,减少营粮要素投入,甚至采取资金对劳动投入的技术替代战略,皆为其实现收益最大化的理性选择。然而,从宏观视角来看,外出务工户的轻农,甚至是离农与弃农,势必会影响到国家粮食安全[2-3]。如何合理协调上述关系,乃问题的关键所在。归结起来,亟需采取以下应对性策略:①加强农村社会保障以及城乡社会保障的对接[4],在促进粮食核心区农村富余劳动力有序转移的同时,积极探索行之有效的农地流转形式,合理引导农地向种粮大户的适度集中。②通过改善粮作品种、优化种植结构、提高对粮食及副产品的深加工与综合开发利用,有效拓展营粮农户的利润空间,提升科技对粮作生产支撑作用,逐步改变粮作经营比较利益偏低的窘境。③推进农地保护制度在微观层面上的有效执行,建立健全农地综合生产能力监测体系以及农地开发利用统计报告制度,加大非有效利用农地行为的制度成本,最大限度避免外出务工户对农地的弃耕撂荒,以及粗放甚至掠夺式经营,以实现农地高效合理利用。④完善农业社会化服务体系,大力提升粮作经营各环节的专业化服务水平,切实降低种子、化肥、农药等中间品投入成本[5],优化营粮农户的要素投入结构,从而最大限度降低农户家庭劳动力外出务工对其粮作经营投入造成的负面影响。⑤完善现行粮补政策,针对核心区的实际状况,采取按农户计税面积核定的粮作基本补贴与其在国有粮企缴售规模以上商品粮实行托市价加补贴的两级补贴办法[6],有效降低外出务工户种粮的制度收益预期,进而在其分业分流基础上通过农地的高效利用实现粮食产量的稳定持续增长。

参考文献:

[1] 段方利,林 忠,熊云清.基于农民外出务工原因的农村撂荒现象的对策分析[J].农村经济,2007,(3):16.

[2] 高 帆.中国农业的挑战与粮食安全目标的实现[J].江海学刊,2006,(4):24-28.

[3] 万宝瑞.深化对粮食安全问题的认识[J].农业经济问题,2008,(9):7.

[4] 史清华,徐翠萍.农家粮食储备:从自我防范到社会保障[J].农业技术经济,2009,(5):36-37.

[5] 蓝海涛,姜长云.经济周期背景下中国粮食生产成本的变动及趋势[J].中国农村经济,2009,(6):12.

[6] 张建杰.粮食主产区农户粮作经营行为及其政策效应[J].中国农村经济,2008,(6):54.