微波爆米花包装袋用微波感受材料中非挥发性紫外可吸收物质迁移行为研究

应 璐,王全林*,戴双燕,刘志洪

(1.宁波市产品质量监督检验研究院,浙江宁波315041;2.武汉大学化学与分子科学学院,湖北武汉430072)

微波爆米花包装袋用微波感受材料中非挥发性紫外可吸收物质迁移行为研究

应 璐1,王全林1*,戴双燕1,刘志洪2

(1.宁波市产品质量监督检验研究院,浙江宁波315041;2.武汉大学化学与分子科学学院,湖北武汉430072)

将市售的微波爆米花包装袋用微波感受材料浸入模拟食品玉米油中,在模拟微波条件下加热提取非挥发性紫外可吸收物质。迁移进玉米油中的非挥发性紫外可吸收物质经正己烷-乙腈萃取、浓缩、N,N-二甲基乙酰胺定容至2 mL后,以高效液相色谱分离并定量。结果表明,4个样品的迁移量平均值分别为93.3、134.1、38.4和11.8μg/in2,仅1个样品的迁移量符合美国食品药品监督管理局(FDA)规定的≤20μg/in2的限量标准。

微波爆米花;微波感受材料;非挥发性紫外可吸收物;迁移

0 前言

随着科技的发展和人们对食品包装要求的提高,各种具有特殊功能和效果的食品包装不断涌现,而微波炉的普及和微波包装新材料的研制也使微波食品包装逐渐推广应用。微波食品包装材料是指便于微波炉直接和食品一起加工处理的包装材料,主要分为能被微波穿透的材料、吸收微波能量的材料和反射微波能量的材料。其中,吸收微波能量的材料也叫微波感受材料。

金属化的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜是最常见的微波感受材料,这种材料的重要性能之一是它的表面电阻性能,当金属涂层的厚度非常大时,其表面电阻为零,传到涂层表面的微波能量全部被反射回去。随着金属涂层厚度的减少,其表面电阻逐渐增加,吸收的微波量也逐渐增加。涂层厚度在最佳时,它可吸收微波能量的50%[1]。将这种薄膜与具有热稳定性的牛皮纸以层压的方式复合到一起,成为一些特定食品的包装。这些食品在使用微波加热烹调时,瞬间温度可以高达250℃[2]。在这样的高温条件下,PET注塑和加工过程中的残留单体、低聚物、添加剂、反应副产物及其他未知物质向被包装食品迁移的可能性大大增加,并且,在微波加热过程中,PET也会发生解聚产生单体[3],危害人类的健康。Nasser等[4]对 PET矿泉水瓶和饮料瓶进行检测,并用质谱和核磁共振方法确定了PET中含有的4种环状低聚物。Begley等[5]用高效液相色谱法测定了微波感受材料迁移到玉米油中的对苯二酸双羟乙酯(BHET)和 PET环状三聚体。Grob[6]对使用模拟食品和真实食品的迁移实验进行了比较,认为官方的标准中规定的模拟食品仍是迁移测试的一种重要媒介,但其与真实食品的迁移差异也是存在的,因此还有待进一步研究。

薯条、爆米花、鱼条、华夫饼和批萨等微波食品的包装中常常使用金属化的PET微波感受材料[7],该材料在高温条件下的迁移物质主要可分为2类,即非挥发性物质和挥发性物质,其中非挥发性物质又包括紫外可吸收物质和紫外不可吸收物质。非挥发性紫外可吸收物质是指在一定的模拟条件下,微波食品包装中释放出来的,并在紫外条件下可以被检测到的非挥发性物质[8]。当前,我们国家还没有标准对这类材料在高温下可迁移的有害物质进行检测。笔者在前期研究中建立了微波加热容器中有害物质总迁移量的测定方法[9],本文收集了市售的爆米花,参照美国标准ASTM F1349[10],研究了爆米花包装中非挥发性紫外可迁移物质向玉米油中的迁移行为,获得了一些有益的数据。

1 实验部分

1.1 主要原料

微波爆米花,超市购买;

金龙鱼玉米油,上海嘉里食品工业有限公司;

对苯二酸双羟乙酯(BHET),纯度大于93.0%,东京化成工业株式会社;

对苯二甲酸二乙酯(DET),标准品,纯度大于99.0%,东京化成工业株式会社;

对苯二甲酸二甲酯(DM T),标准品,纯度99.5%,德国D r.Ehrenstorfer公司;

正己烷,分析纯,天津市瑞金特化学品有限公司;

乙腈,色谱纯,天津市四友精细化工研究所;

N,N-二甲基乙酰胺(DMAC),色谱纯,天津市光复精细化工研究所;

二氯甲烷,分析纯,国药集团化学试剂公司。

1.2 主要设备及仪器

微波加热提取皿,参照ASTM F1349由聚四氟乙烯加工制得,上口内径为8.2 cm,上口外径为10.2 cm,如图1所示;

图1 微波加热提取皿Fig.1 M icrowave extraction dish

微波炉,青岛迈可威微波应用技术公司;

高效液相色谱仪(HPLC),CBM-20A,日本岛津公司;

氮吹仪,DC-12,余姚新波仪表公司;

电子天平,BT 2202S,德国Sartorius公司;

傅里叶红外光谱仪,Nicolet Acatar 370 DTGS,美国 Thermo Electron公司。

1.3 实验原理

将样品放入定制的微波加热提取皿中,加入玉米油,放入微波炉中加热,取出冷却,搅匀并称取少量玉米油,经正己烷溶解,乙腈萃取后,取乙腈层,氮吹蒸干,用DMAC溶解定容,采用高效液相色谱测定。按照同样的方法进行样品空白实验。

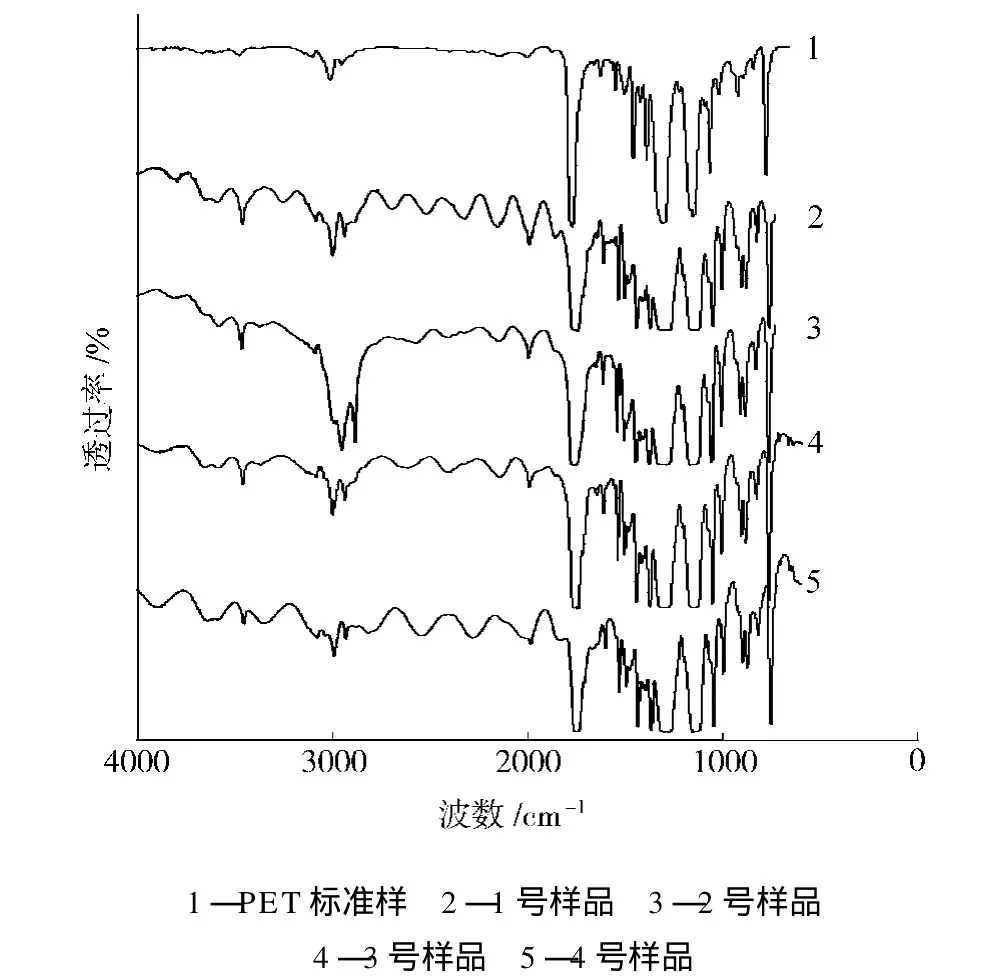

依据DM T的面积-浓度曲线,计算玉米油提取物浓缩液中迁移物的含量(QA)。然后,按照公式(1)计算微波感受材料中非挥发性紫外可吸收物质迁移量:

式中 M——微波感受材料中非挥发性紫外可吸收物质迁移量,μg/in2

QA——玉米油中迁移物的含量,μg/m L

TO——加入微波加热提取皿中油的质量(每平方厘米接触面积加1 g油),g

OS——从微波加热提取皿中取出的油样质量,g

V——浓缩提取液的最终体积,2.0 mL

A——加热时样品与玉米油的接触面积,52.8 cm2

1.4 实验方法

1.4.1 样品处理

在每次实验之前,将微波加热提取皿用水洗净晾干,然后用二氯甲烷清洗残留的油脂,并晾干。将微波爆米花的纸质包装袋剪开,裁剪其中的微波感受材料部分,用滤纸擦干净表面的奶油等物质,并剪成直径为10.2 cm的圆片。

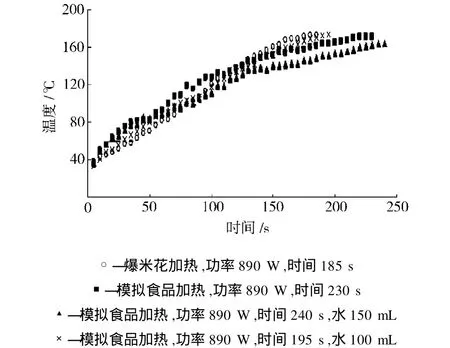

1.4.2 微波加热条件的选择

先取一袋微波爆米花,按照标签的说明进行微波加热,同时记录温度的变化,绘制时间-温度变化图。再取3个微波爆米花包装袋,进行样品处理,然后放入干净的微波加热提取皿,按每平方厘米接触面积1.0 g玉米油的比例(即52.8 g)在提取皿中加入玉米油,然后将加热皿放入微波炉中。其他条件相同,通过改变微波功率、微波加热时间,或者在微波炉中放入一杯一定体积的蒸馏水(加入少许沸石),可以调节模拟加热提取过程中的温度变化。从微波炉的小孔中插入光纤测温探针,保证探头与样品表面有良好地接触。每隔5 s记录实验的温度变化,并绘制时间-温度变化曲线。将模拟加热的时间-温度变化曲线与爆米花加热时的时间-温度变化曲线比较,选择温度变化最接近的一组实验条件,作为迁移量测试的条件。

1.4.3 加热提取实验

取3个相同的样品,进行样品处理,然后放入微波加热提取皿中,与食品接触的一面朝上,使其与模拟食品接触。在提取皿中加入52.8 g玉米油,然后将提取皿放入微波炉中。从微波炉的小孔中插入测温探针,保证探头与样品表面有良好地接触。然后按选择的测试条件进行微波加热,每隔5 s记录一次温度变化。加热完成后,取出微波加热提取皿,冷却,将油搅匀,取3.0 g±0.03 g至50 mL烧杯,加25 mL正己烷,摇匀将油溶解后转移至125 m L分液漏斗。再分别用25 m L正己烷、25 m L乙腈润洗烧杯,润洗液均转移至上述分液漏斗中。剧烈振荡分液漏斗,静置分层,取出乙腈层。再次用25 m L乙腈润洗烧杯,并转移至分液漏斗,振荡后静置分层,取乙腈层与第一次乙腈合并。将50 m L乙腈处理液在氮气保护下50℃加热蒸发至0.4~0.5 m L,冷却后用DM AC定容至2 m L。

在微波加热提取皿中不加样品,其余步骤完全相同,进行空白试验。

1.4.4 标准曲线绘制及样品测试

HPLC条件:岛津 Inertsil C8柱(5μm,4.6 mm×250 mm);流动相A为水+乙腈+乙酸=85%+15%+0.25%(体积分数,下同);流动相B为水+乙腈=15%+85%;检测波长254 nm;进样量为20μL;梯度程序为流动相B在 0~8 min内 4%~60%,8~17 min内60%~70%,17~24 min内70%~100%,24~35 m in内保持100%,35~40 min内 100%~4%,40~45 min内保持4%。

标准物质定性判断:用 DM AC配制 BHET、DM T、DET的混合标准溶液,每种物质的浓度均为10μg/m L左右,0.22μm滤膜过滤后,进 HPLC测定。

校准曲线:用 DMAC分别配制浓度为 1、2.5、5μg/m L的 DM T溶液,0.22μm滤膜过滤后,进行HPLC测定。以DM T浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制校准曲线。

将定容的样品处理液和空白样品用0.22μm滤膜过滤后,进行 HPLC测定。对≥3倍信噪比的峰进行积分,每个峰的峰面积分别代入标准曲线计算,得到的浓度相加总和为C1。以同样的方法对空白样品进行积分、计算,得到的浓度相加总和为 C2。QA=C1-C2,代入公式(1)中计算即可得到微波传感材料中非挥发性紫外可吸收物质迁移量(M)。

2 结果与讨论

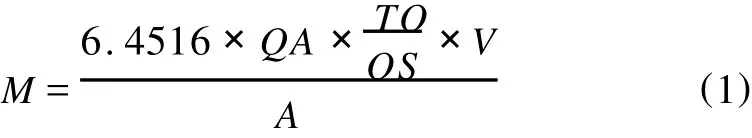

2.1 微波感受材料的红外分析

在超市购买了4个品牌的微波爆米花样品,剪开微波爆米花的内层包装纸袋,取出两层纸中间的微波感受材料,洗净晾干后对其进行红外分析。从图2可以看出,4个样品的红外特征吸收峰与PET标准样吻合,说明4个样品的主要成分均为PET。

图2 4个样品的红外图谱Fig.2 FTIR spectra fo r four samp les

2.2 非挥发性紫外可吸收物质的总迁移量

2.2.1 模拟食品微波加热条件的选择

经资料显示及实验证明,微波感受材料中的主要成分为PET,而PET注塑和加工过程中的残留单体、低聚物、添加剂、反应副产物及其他未知物质可能会在加热烹调过程中向食品发生迁移,影响这些物质迁移的因素主要包括迁移物的分子结构、多组分的影响和温度,其中最主要的是温度的影响[11]。因此,模拟条件选择的最主要依据也是模拟加热过程和实际食品加热温度变化的一致性。

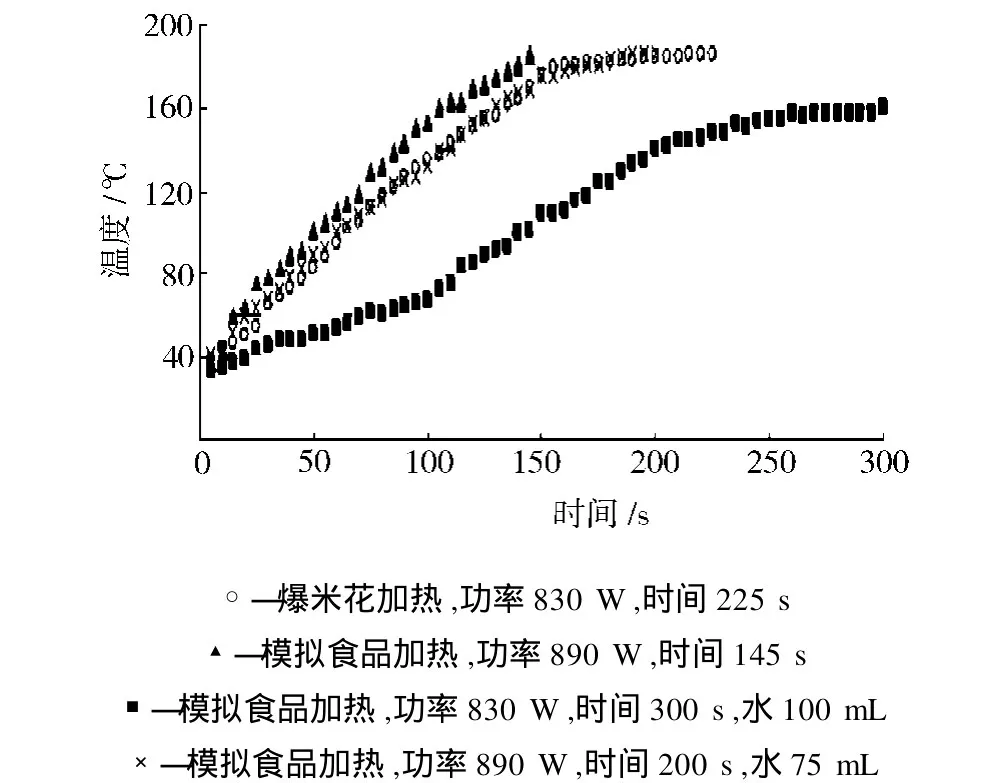

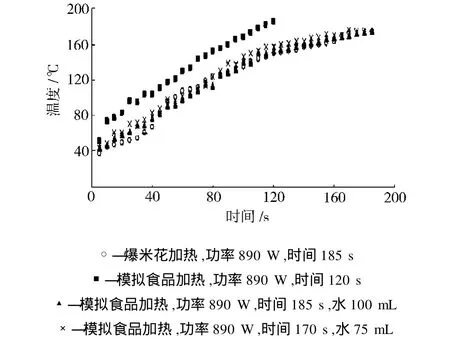

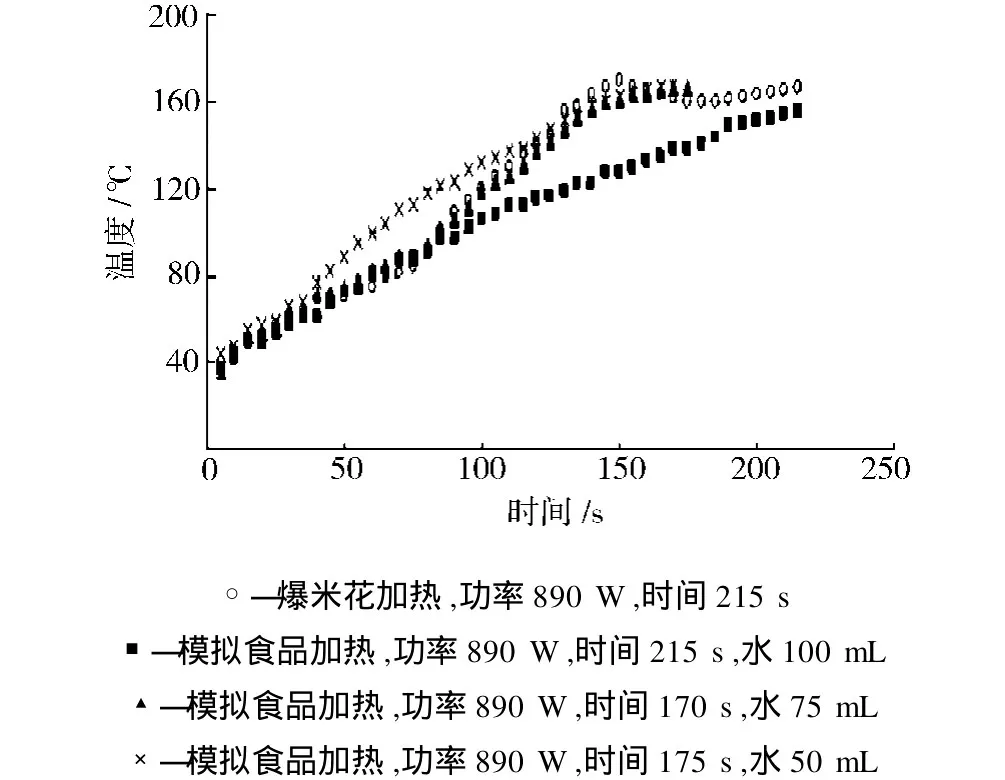

4个样品微波加热的微波功率、时间、调节温度的水的体积以及温度-时间变化曲线见图3~6。

图3 1号样品微波加热温度-时间变化曲线Fig.3 Temperature of the samp le 1 versus time

图4 2号样品微波加热温度-时间变化曲线Fig.4 Temperature of the samp le 2 versus time

图5 3号样品微波加热温度-时间变化曲线Fig.5 Temperature of the sample 3 versus time

图6 4号样品微波加热温度-时间变化曲线Fig.6 Temperature of the sample 4 versus time

从图3~6可以看出,爆米花和模拟食品加热过程中时间和温度的变化趋势,比较每次测试的最高温度、加热时间以及温度变化的趋势,从模拟曲线中选择与爆米花加热曲线变化最为接近的,以其条件作为模拟食品加热的实验条件。从图中可以看出,1~4号样品的模拟食品微波加热最佳条件分别为:1号样品,微波功率890 W,时间195 s,水100 m L;2号样品,微波功率890 W,时间200 s,水75 mL;3号样品,微波功率890 W,时间 185 s,水 100 m L;4号样品,微波功率890 W,时间 170 s,水 75 mL 。

2.2.2 模拟食品加热过程非挥发性物质的迁移量

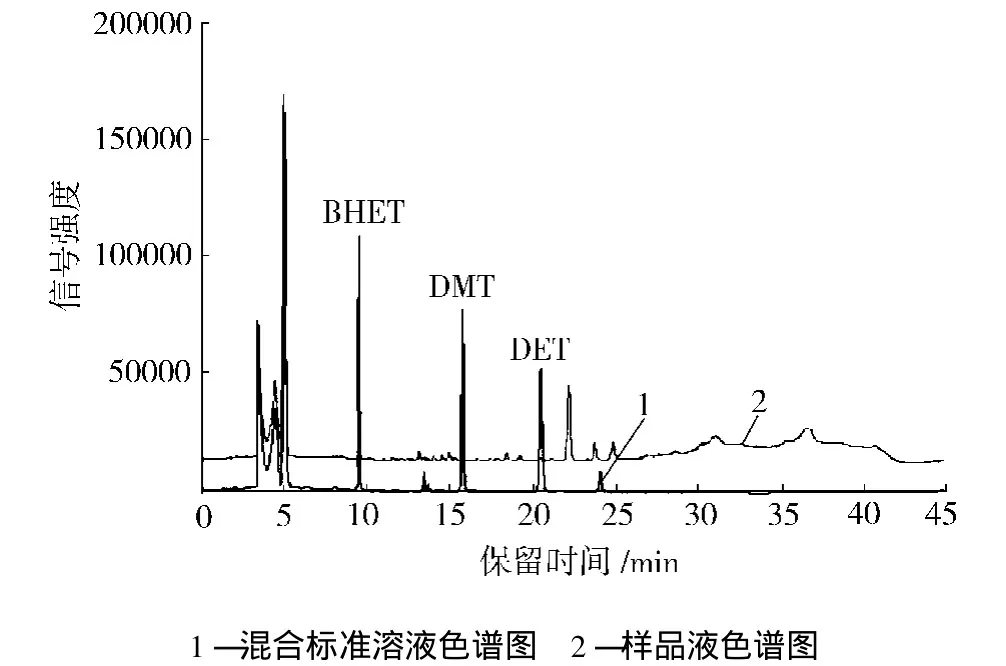

有研究表明DET、DM T和BHET是 PET合成以及分解过程中常见的3种单体物质[12-13]。因此,本文采用标准溶液定性判断样品中是否有这3种物质的迁移。从图7可以看出,BHET、DM T、DET这3种物质的保留时间分别为9.5、15.7、20.5 min,通过对照保留时间可以判断是否有这3种单体物质从样品中迁移至模拟食品。

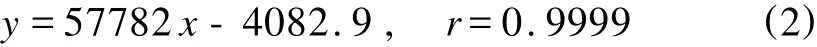

根据 HPLC测定结果,以DM T浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制校准曲线,得到回归方程如式(2)所示。

图7 标准物质和样品提取物的色谱图Fig.7 HPLC chromatogram of standards and extracts from the samp les

式中 y——峰面积

x——DM T标准溶液的浓度

从图7还可以看出,在样品色谱图中,8~18 min有许多较小的峰,但均没有检测到BHET、DM T、DET这3种物质。在20~28 min有一些较明显的分离较好的峰,这些物质可能是 PET的环状低聚物,其中又以三聚体为主[14]。还有一些研究者专门对微波感受材料中的PET低聚物进行了研究,Begley等[7]从 PET包装加热的微波爆米花中检测到几种低聚物的迁移,主要是三聚体;Castle等[15]也对爆米花微波感受包装材料中PET向食品及模拟物的迁移进行了研究,主要检测了低聚物总迁移量以及各种低聚物各自的迁移量。ASTM F1349以 PET低聚物的迁移量作为检测指标,而本文对≥3倍信噪比的峰都进行了计算,这是因为除了PET低聚物之外,还可能存在一些其他物质,如单体、增塑剂等,目前还没有这些迁移物的具体种类以及迁移情况的具体研究成果,因此本文的计算方式更能体现非挥发性紫外可吸收物质迁移的特点。而对具体的迁移物种类及其危害还有待更加深入的研究。

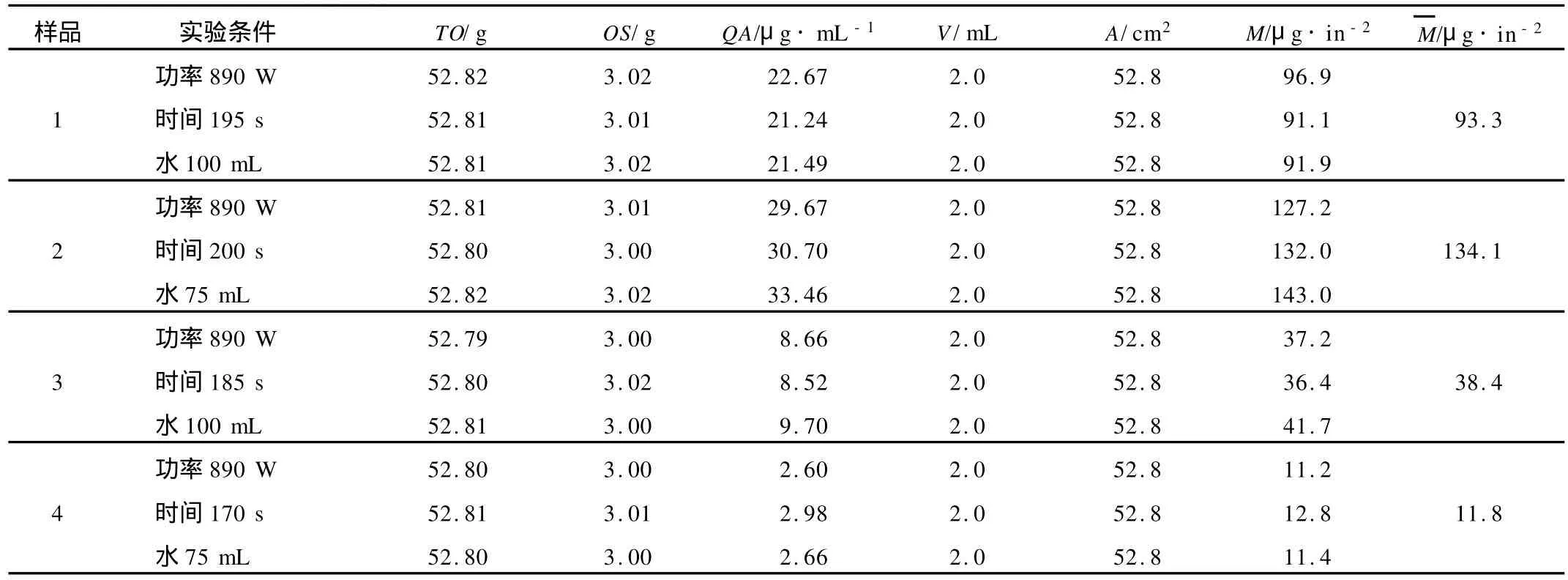

对各个样品色谱图中≥3倍信噪比的峰进行积分并计算,可得到微波感受材料中非挥发性紫外可吸收物质迁移量(M)。4个样品在模拟食品加热过程中非挥发性物质迁移量的测定结果见表1。

表1 样品的非挥发性物质迁移量Tab.1 M igration of nonvolatile ultraviolet abso rbing substance from the samp les

从表1可以看出,4个样品的非挥发性物质迁移量从11.2~143.0μg/in2不等 ,而 FDA 关于烘、烤、煮且加热时温度大于250 F(121℃)与食品接触的PET材料的迁移限量[16]为≤20μg/in2,因此,只有1个进口品牌的测试结果符合该限量要求,而我国国产的3个品牌的测试结果均超过该限量。这是由于我国还没有专门的适用于微波感受材料迁移测试的标准,相关的研究成果也较少,使得该种包装材料市场准入制度的实施缺乏有力的技术支撑。因此,这类产品可能潜在地危害着人们的健康。

3 结论

(1)微波感受材料以及其他适用于微波加热或烤箱烘烤等高温条件下的食品接触材料,其本身含有的低聚物、单体和一些添加物质会在高温下产生迁移;

(2)以玉米油为模拟食品,对微波爆米花袋中微波感受材料在高温下的迁移进行了模拟,然后以正己烷-乙腈从玉米油中萃取迁移物质,并用高效液相色谱对非挥发性物质的迁移进行了测定;

(3)市售的4个品牌样品均有迁移,其中仅进口的1个品牌符合FDA的相关限量指标。

[1] 中国包装网.微波食品包装:你了解多少?[EB/OL].[2006-11-25].http://new s.pack.cn/hydt/market/2006-11/2006112512081795.shtm l.

[2] Lentz R R,Crossett TM.Food/Suscep tor Interface Temperatures during M icrowave Heating[J]. M icrowave World,1988,9(5):11-15.

[3] Liu Lixin,Zhang Dong.Hydrolytic Depolymerization of Poly(ethylene terephthalate)under M icrowave Irradiation[J].Journal of App lied Polymer Science,2005,95(3):719-723.

[4] Nasser A L M,Lopes L M X,Eberlin M N,et al.Identification of Oligomers in Polyethyleneterephthalate Bottles for M ineral Water and Fruit Juice Development and Vali dation of a High-performance Liquid Chromatographic Method fo r the Determination of First Series Cyclic Trimer[J].Journal of Chromatography A,2005,109(7):130-137.

[5] Begley T H,Hollifield H C.High-performance Liquid Chromatographic Determination of M igrating Poly(ethylene terephthalate)Oligomers in Co rn Oil[J].J Agric Food Chem,1990,38:145-148.

[6] Grob K.The Future of Simulants in Comp liance Testing Regarding the M igration from Food Contact Materials into Food[J].Food Control,2008,19:263-268.

[7] Begley T H,Dennison J L ,Hollifield H C.M igration into Food Polyethylene Terephthalate(PET)Cyclic Oligomers from PET M icrowave Suscep tor Packaging[J].Food Additive and Contaminants,1990,7(6):797-803.

[8] Subcommittee:F02.50.ASTM F1449-98(2003)Stand Terminology Relating to M icrowave Food Packaging[S].ASTM International,2003.

[9] 应 璐,王全林.以橄榄油为模拟食品测定微波加热容器的总迁移量[J].中国塑料,2009,23(5):99-103.

[10] Subcommittee:F02.15.ASTM F1349-08 Standard Test Method for Nonvolatile U ltraviolet(UV)Absorbing Extractables from M icrowave Suscepto rs[S].ASTM International,2008.

[11] 孙彬青,王志伟.分析食品包装材料迁移模型中的扩散系数[J].包装工程,2006,27(5):34-36.

[12] 辛国英,孙 宾,俞 昊,等.BHET/纳米 TiO2催化合成PET性能的研究[J].合成纤维工业,2008,31(2):5-7.

[13] 刘立新,胡 达,刘若望,等.聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的解聚与反应机理研究[J].功能材料,2004,35:2576-2578.

[14] 张新忠,张 瑜,陈彦模,等.PET中环状低聚物的表征及控制方法的研究进展[J].合成纤维,2008,(11):1-3.

[15] Castle L,Jickells SM,Gilbert J,et al.M igration Testing of Plastics and M icrowave-active Materials for Hightemperature Food-use App lications[J].Food Additive and Contaminants,1990,7(6):779-796.

[16] FDA,HHS.21CFR177.1630-2002 Code of Federal Re gulations,Polythulene Phalate Polymers[S].U.S.Government Printing Office via GPO Access,2003.

Study on Migration Behavior of Nonvolatile Ultraviolet Absorbing Extractables from Microwave Susceptors Used in Microwave Popcorn Bags

YING Lu1,WANG Quanlin1*,DA IShuangyan1,LIU Zhihong2

(1.Ningbo Academy of Product Quality Supervision&Inspection,Ningbo 315041,China;2.College of Chemistry and Molecular Sciences,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

In this paper,microwave suscep tors in the microwave popcorn bags were immerged into corn oil.When the system was heated in amicrowave oven,some nonvolatile ultraviolet absorbing species were migrated into the co rn oil.Such nonvolatile ultraviolet absorbing species were then extracted by hexane-acetonitrile.With water bath and a gentle nitrogen stream,the extract was dried and concentrated,and subsequently kep t as a solution of dimethylacetamide of 2 m L.The extract was finally separated with a high performance liquid chromatography and weighed.The w eights of the extracts for four samples were 93.3,134.1,38.4 and 11.8μg/in2,respectively.Only one of these samples was below the FDA′s safety limit standard of 20μg/in2.

microw ave popcorn;microwave susceptor;nonvolatile ultraviolet absorbing substance;migration

TQ320.77

B

1001-9278(2010)07-0092-06

2010-02-26

国家质检总局科技计划项目(2007QK153)、宁波市自然科学基金项目(2009A 610182)

*联系人,quanlinwang@163.com