残矿回采顺序优化与复杂采空区稳定性的有限元模拟研究

沈慧明,许振华,朱利平,石 飞

(1.北京科技大学,北京 100083;2.中国瑞林工程技术有限公司,江西 南昌 330002;3.江西香炉山钨业有限责任公司,江西 修水 332438)

在大多数采用房柱或全面法的金属矿山中,矿柱或残留矿壁是反映和决定采场稳定状态的重要结构单元。矿柱结构破坏,必然引发采场力学状态发生变化,甚至影响整个采空区稳定性[1]。特别是在超高超大空区条件下,由于支撑体(矿柱或残留矿壁)本身的受力状态已接近临界状态,所以任何一点微小的应力改变或转移,都可能对整个采场的稳定性产生重大影响。因此,选择合理的残矿回采顺序,弄清不同回采顺序下矿柱和采空区周围岩体的应力传播机理及变形趋势,就显得尤为重要。同时,采空区的稳定性分析和评价本身是一个极其复杂的过程。对于江西省修水香炉山钨矿而言,由于采空区具有数量多、分布广、错综复杂等特点,想用传统的方法选择出合理的残矿回采顺序并不一定可靠。为此,本文根据采空区的具体位置、围岩特性、总体残采顺序等已知条件,针对W3采场进行三维有限元数值模拟计算分析,以期得到不同回采顺序条件下,采空区围岩的应力分布规律、矿柱及顶底板的位移变形趋势及采空区变形的影响范围,给矿山制定安全有效的残矿回采顺序和空区处理方案提供科学指导。

1 矿床开采现状

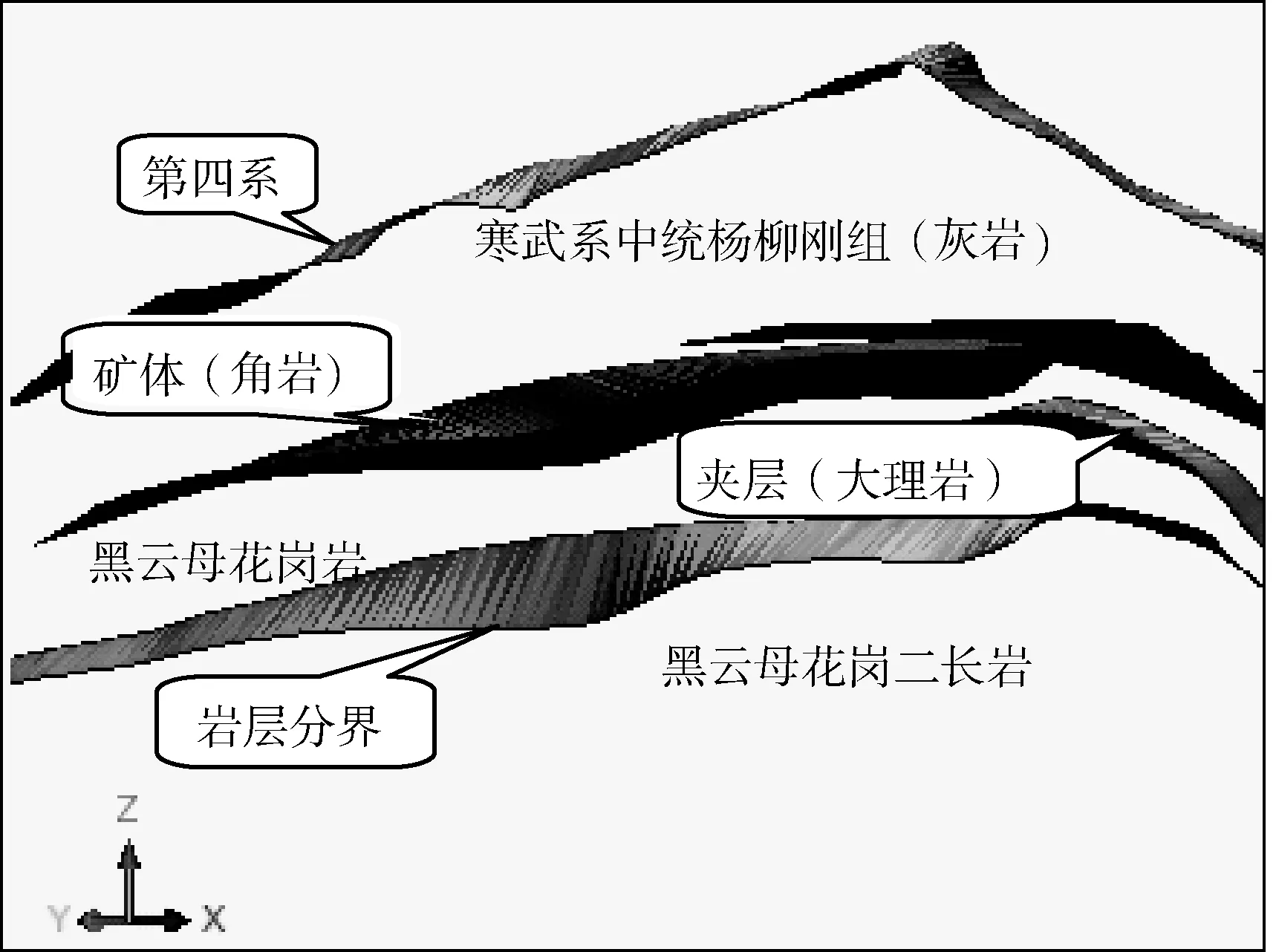

香炉山钨矿区位于江西省修水县镇内,属港口镇管辖。矿区面积5.3km2,海拔高程300~803m。矿床类型为矽卡岩型白钨矿床,矿体埋深40~300m,矿体产状与香炉山背斜一致,北西翼平均倾角7°,南东翼平均倾角38°。矿体厚2.55~45.59m,平均品位0.705%。具有矿体厚度大、倾角缓、矿石品位高等特点,且矿体及顶底板围岩稳固,围岩含水率低,开采技术条件较好。岩层与矿体对应关系见图1。

图1 岩层与矿体对应关系图

该矿东区由于前期破坏性的民采,已经形成相当规模的采空区,后经资产重组和矿山整合,五矿有色金属股份有限公司对香炉山钨矿控股,对矿区资源开发进行了统筹规划,加强了矿山井下生产的规范管理。先后采取了微震地压监测、增加人工矿柱支撑顶板、采用机械化采矿,以提高效率的减少井下作业人数等技术措施,极大的改善了井下的安全作业条件。但由于作业人员和设备频繁暴露于空场下,因此,残矿回采顺序的合理规划与技术措施,对控制区域系统地压、防止灾害地压仍具有重要意义。

2 有限元数值模拟

2.1 研究对象

根据残矿总体回采顺序的要求,以及结合现场工程地质与采空区地压调查、次生应力变化监测及声发射测试结果等,确定香炉山钨矿五坑口W3采场作为主要研究对象之一。其次,考虑到大部分残留矿量分布在顶板,且承受残矿回收后的主要承载结构是23#矿柱,根据以往经验,矿柱的破坏往往是大规模岩移的突破口。所以,将五坑口23#矿柱作为另一主要研究对象,着重模拟不同回采顺序情况下对该矿柱稳定性的影响。

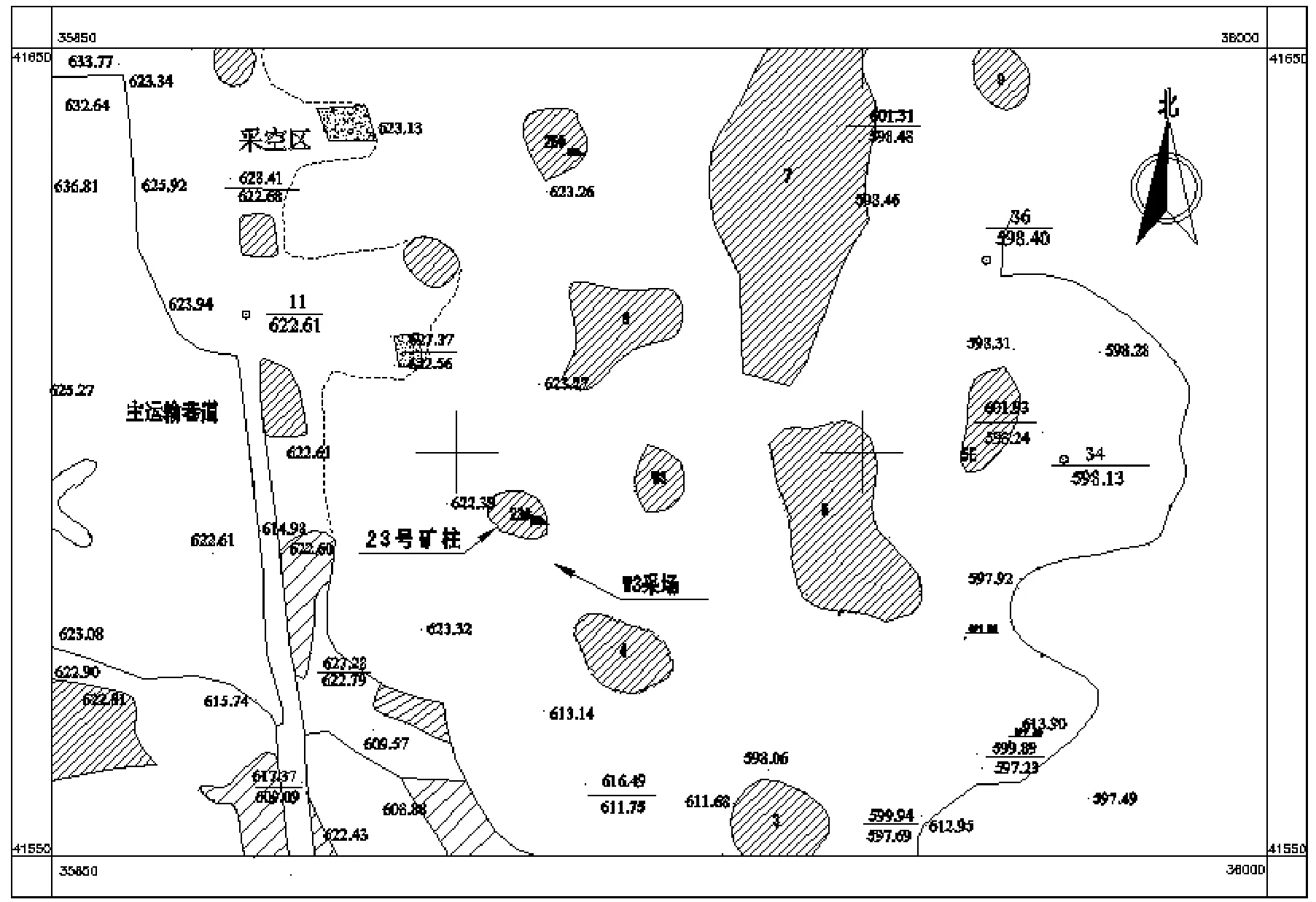

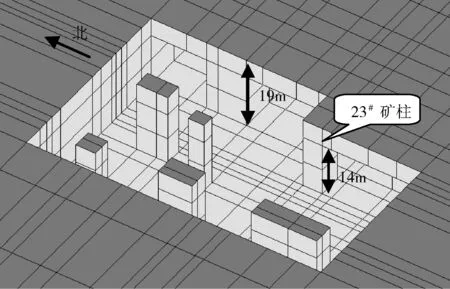

五坑口23#矿柱周边目前主要是挑顶工作,根据后退式回采顺序的要求,矿柱以西及西南方向基本已完成挑顶工作,形成最终空区高度约为19m,跨度最大处约为24.09m。现主要针对该矿柱以东及东南方向的部分挑顶矿体,据地质部门测算,此部分挑顶工作矿体厚约为7m,W3采场矿量约为1.6万t。按100t/台班、1台班/d估计,此采场可以服务5.7个月。挑顶完成后,此部分形成的空区高约为13~14m,最大跨度约为10.96m。具体矿柱、采场分布见图2。

图2 五坑口W3采掘平面图

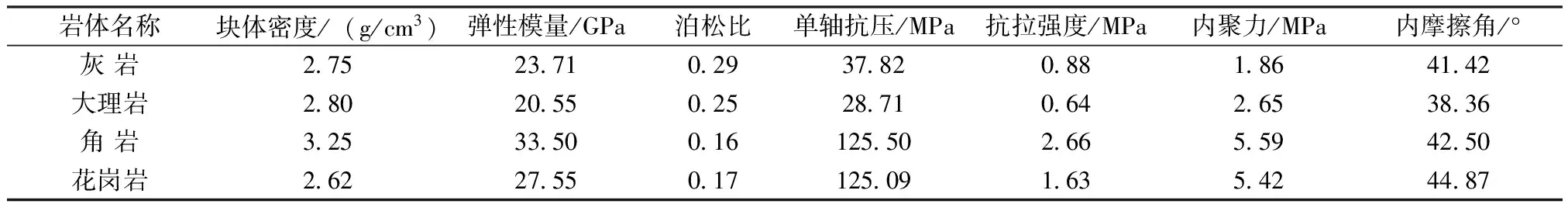

2.2 岩体力学参数的确定

数值计算结果的可靠程度,在一定程度上取决于岩体宏观力学参数选取的合理性。由于现场具体条件及技术上存在的问题,在矿山进行原位大型岩体力学参数试验是十分困难的。目前普遍采用的方法是,依据岩块试样的物理力学参数和岩体分级指标RMR 值,按照Hoek-Brown 提出的节理岩体经验破坏准则(修正),对岩体宏观力学参数进行工程处理[2]。经过处理的岩体力学参数,汇总于表1中。

2.3 力学模型的建立

本次计算采用日本软脑株式会社开发的有限元结构应力分析系统3D-δ。该分析系统能按输入的宏观条件,自动生成各种有限元数据并进行分析,具备一般施工所需要的非线性、弹塑性分析、热应力和惯性力分析,特别适合回采顺序优化定性规律分析研究,是目前岩土工程界广泛应用的有限元分析系统[3]。

表1 经工程处理的岩体力学参数汇总表

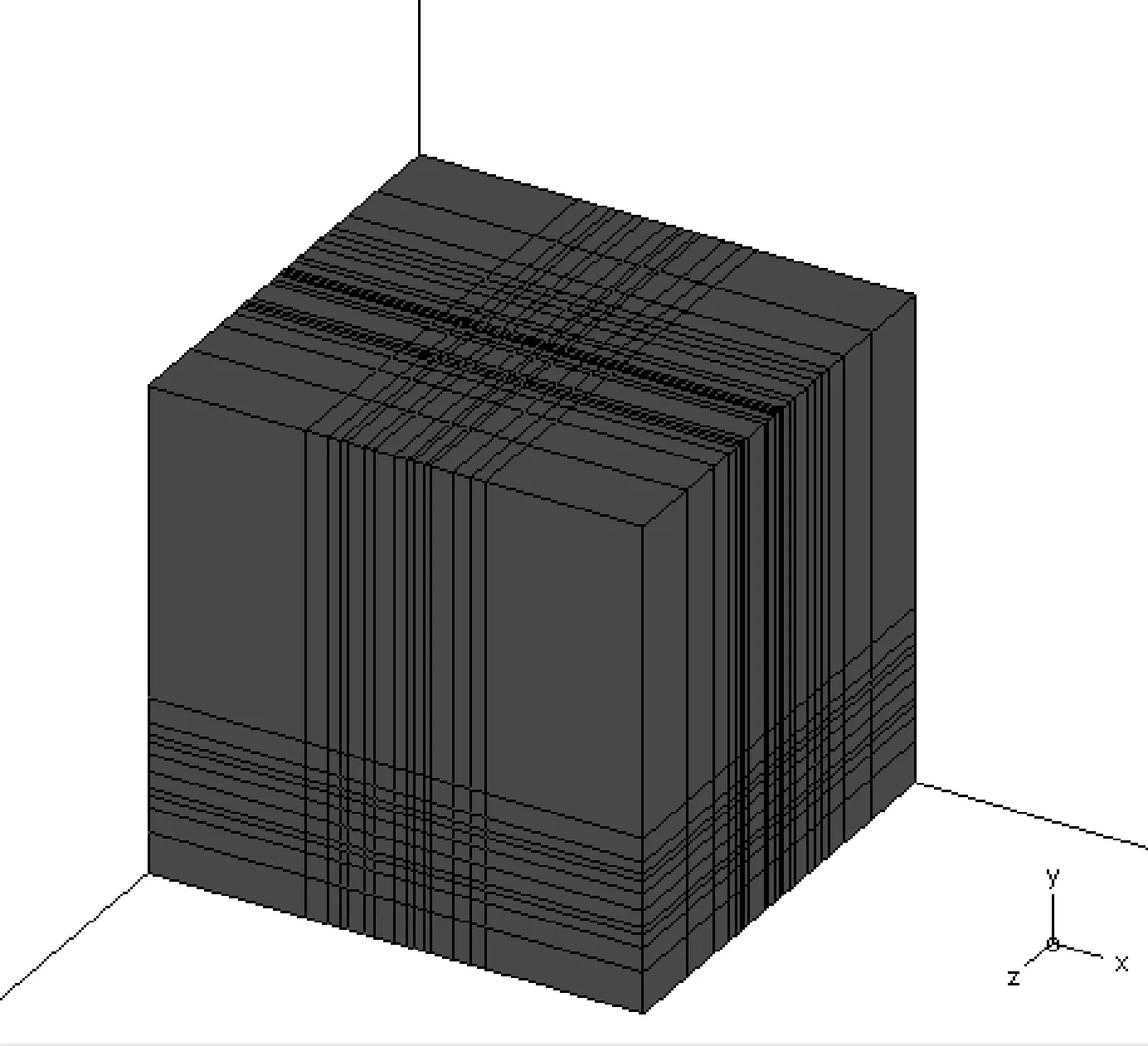

为了简化研究结构岩体,本设计选取模型尺寸为200m×200m。地应力场按自重应力场计算,开采部位距地表的平均深度约160m。模型底部采用垂直方向约束,其余侧面均采用水平方向约束。模型未开挖前,共有单元32670个,节点总数为140484个,满足一般数值分析的要求。计算网格模型和矿柱及采空区计算模型,见图3、图4。

图3 计算网络模型

图4 矿柱及采空区计算模型

3 计算结果及分析

根据初步确定的总体残采顺序及选定的采矿方法,本文首先针对矿山开采现状进行数值计算,然后就不同回采顺序条件下,W3采场矿柱及顶板的稳定性进行模拟分析,最终通过数值计算,并结合现场实际情况,确定最优的残矿回采顺序。为了便于叙述,将初步筛选后的两种不同回采顺序,分别编号为Ⅰ、Ⅱ。回采顺序Ⅰ为23#矿柱以东及东南部分,在现状基础上,一次不间断由矿柱向周边后退式挑顶回采至14m,即不待应力进行重新分布,就一次完成挑顶回采工作;回采顺序Ⅱ为23#矿柱以东及东南部分,在现状的基础上,先停下来一段时间,待围岩二次应力重分布完成后,再继续由周边向矿柱前进式挑顶回采。通过对W3采场的数值计算分析,得出了不同回采顺序条件下,23#矿柱及采空区周围围岩应力分布规律。限于篇幅,在此仅列出部分典型计算后的应力、位移云图。现将模拟结果及分析详述如下:

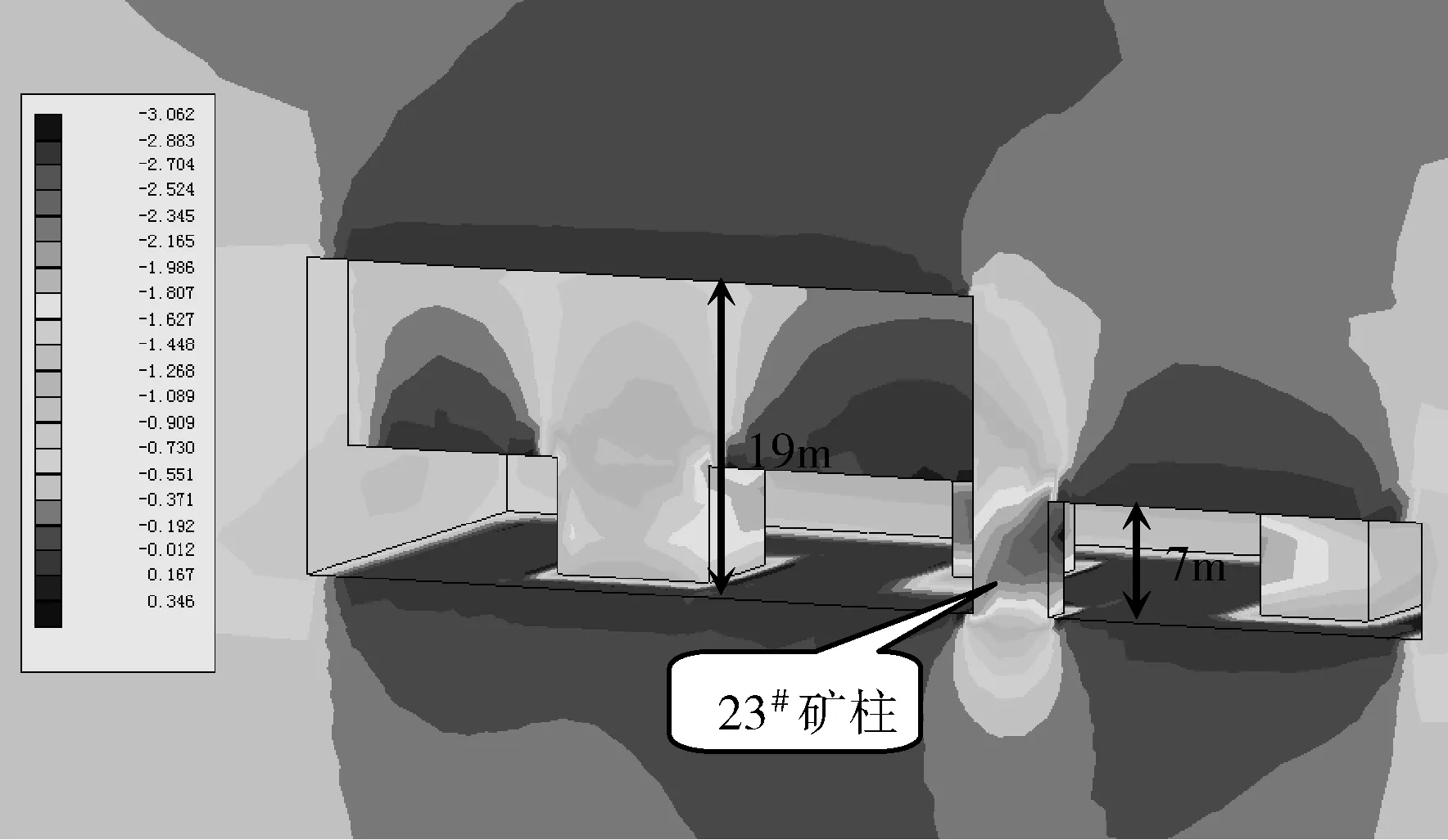

3.1 现状模拟

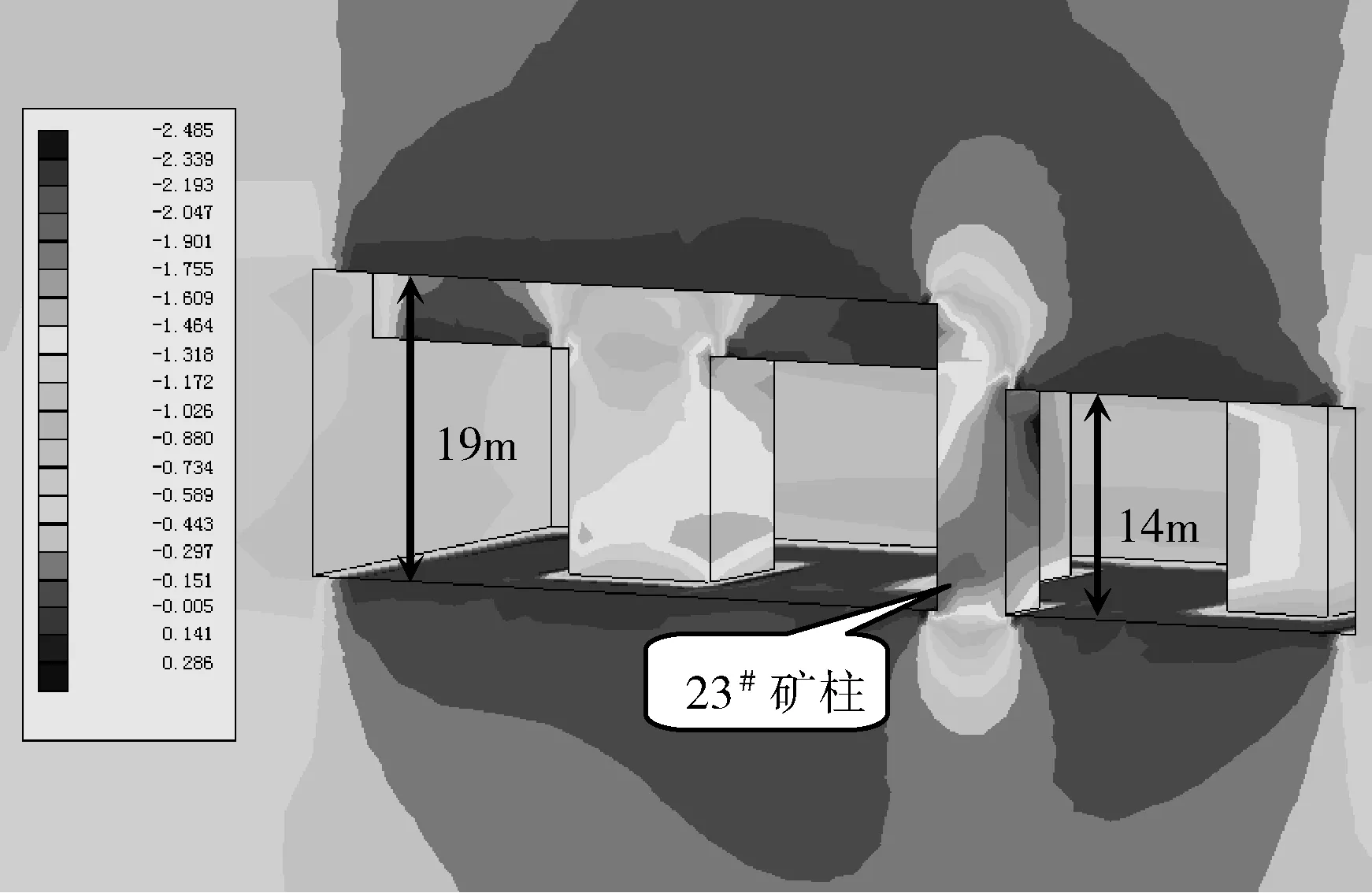

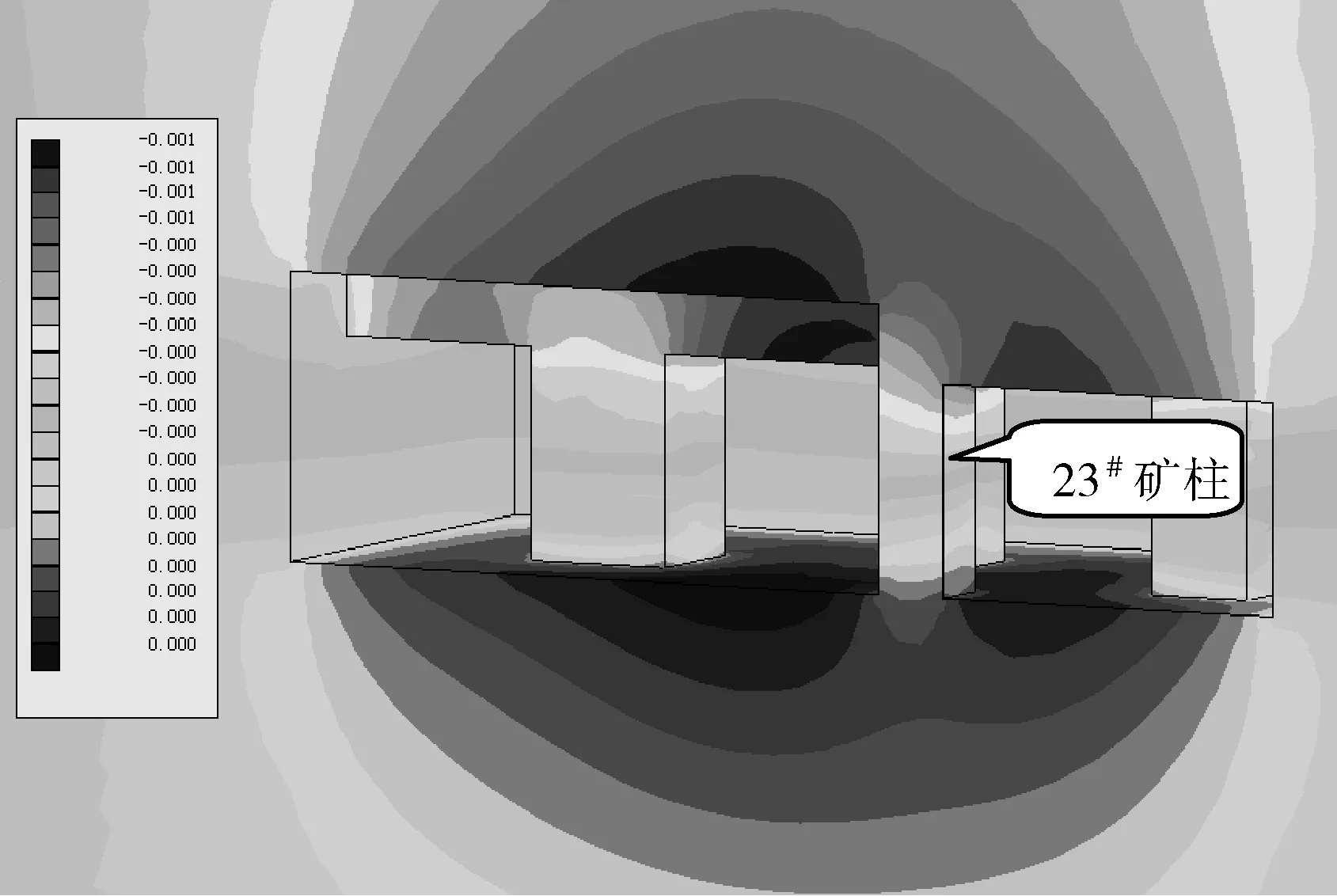

为了对比模拟效果,首先针对开采现状进行模拟。此时23#矿柱以东及东南方向未挑顶前,矿柱以西空区高约为19m,矿柱以东空区高约为7m。由图5可以看出,23#矿柱σy方向最大压应力为3.06MPa,主要分布在矿柱中上部;最大拉应力值为0.35MPa,分布在采场顶板,空区围岩存在的最大破坏隐患来自于顶板围岩的受拉破坏;剪应力最大值为1.032MPa,发生在矿柱的四个边角。另外,由图6可知,23#矿柱Y方向位移最大为1mm,发生在整个空区偏右方向,并不是传统观点认为的大跨度中部。因此,此类问题需结合整个空区的尺寸而定,而不是仅仅局限于一个局部空区的跨度。且在数值模拟的结果来看,此位移值较小,这是由矿床硬岩性质决定的。

3.2 回采顺序Ⅰ模拟

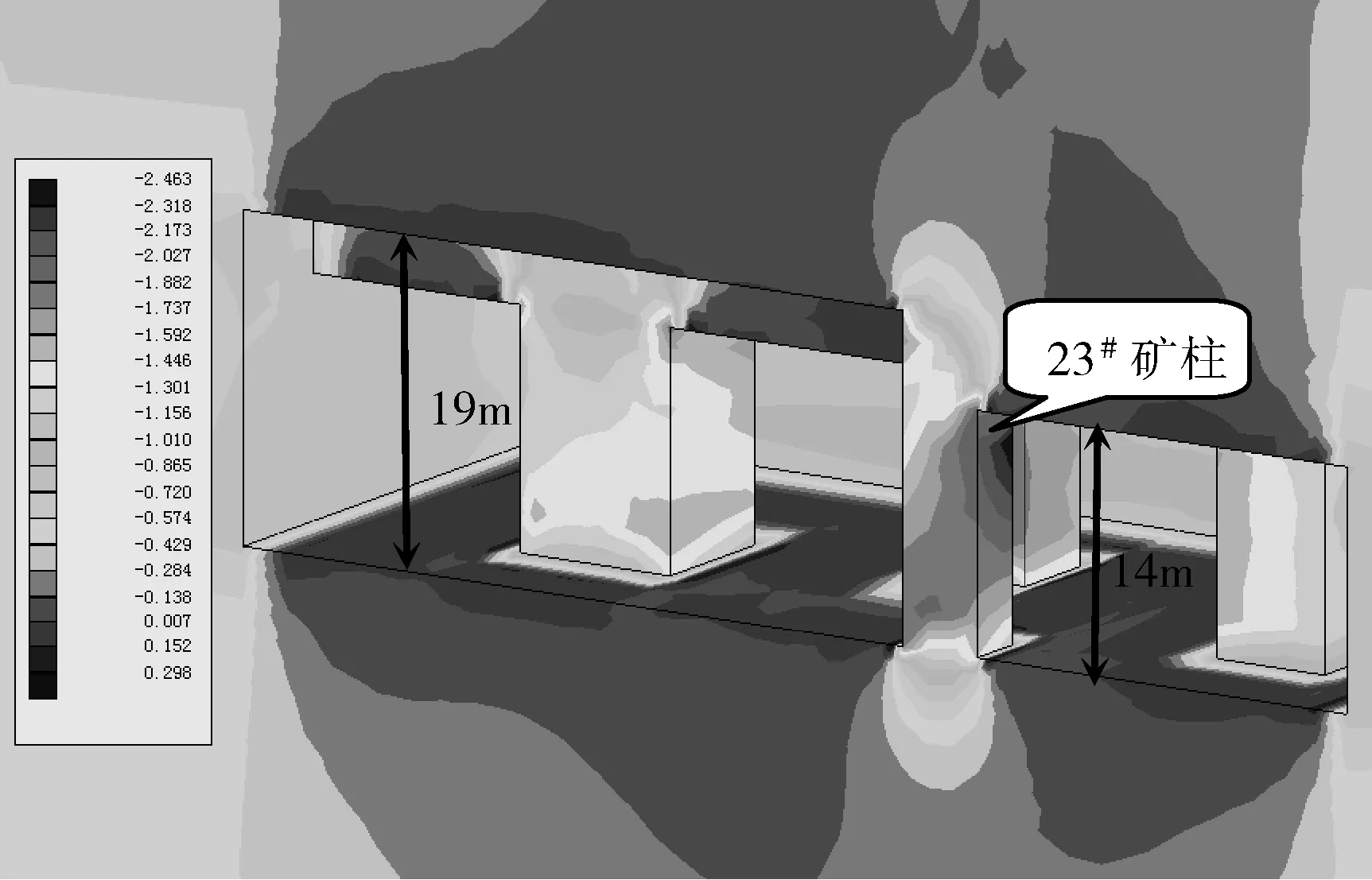

由于W3采场空区高度较高(最终空区高度约为19m),跨度较大(跨度最大处约为24.09m),空区暴露面积高达1200m2。因此,曾有部分工程师提出“强采强出,快速挑顶回采后封闭空区”的做法,即“23#矿柱以东及东南部分,在现状基础上不待应力进行重新分布,就一次不间断由矿柱向周边后退式挑顶回采至14m”。对此,本文将此回采顺序作为回采顺序Ⅰ进行了数值模拟分析。由图7可知,23#矿柱σy方向最大压应力为2.49MPa,分布在矿柱中上部;最大拉应力值为0.29MPa,分布在采场顶板;剪应力最大值为0.834MPa,仍然发生在矿柱的四个边角。通过数值模拟表明,不论其压应力、拉应力及剪应力最大值均小于现状模拟数值(矿柱东侧未挑顶前),这是由于矿体本身赋存不深,随着挑顶工作的推进,大量顶板矿量被采出,减轻了上覆矿体对矿柱的压力,因此数值上小于现状模拟较为正常。同时由此可以得出,对于埋藏较浅的矿体,适当的挑顶卸载,有利于采空区的整体稳定。另外,由图8可以看出来,Y方向位移值最大为1mm,分布在临近矿柱的两边,但位移区域较现状明显增大,且随着挑顶回采的增高,矿柱东部也出现位移增大区。

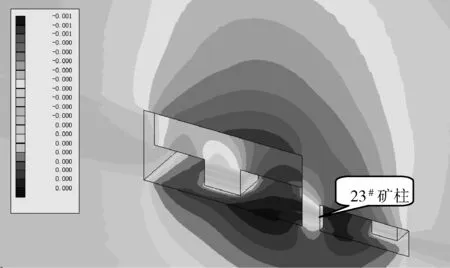

3.3 回采顺序Ⅱ模拟

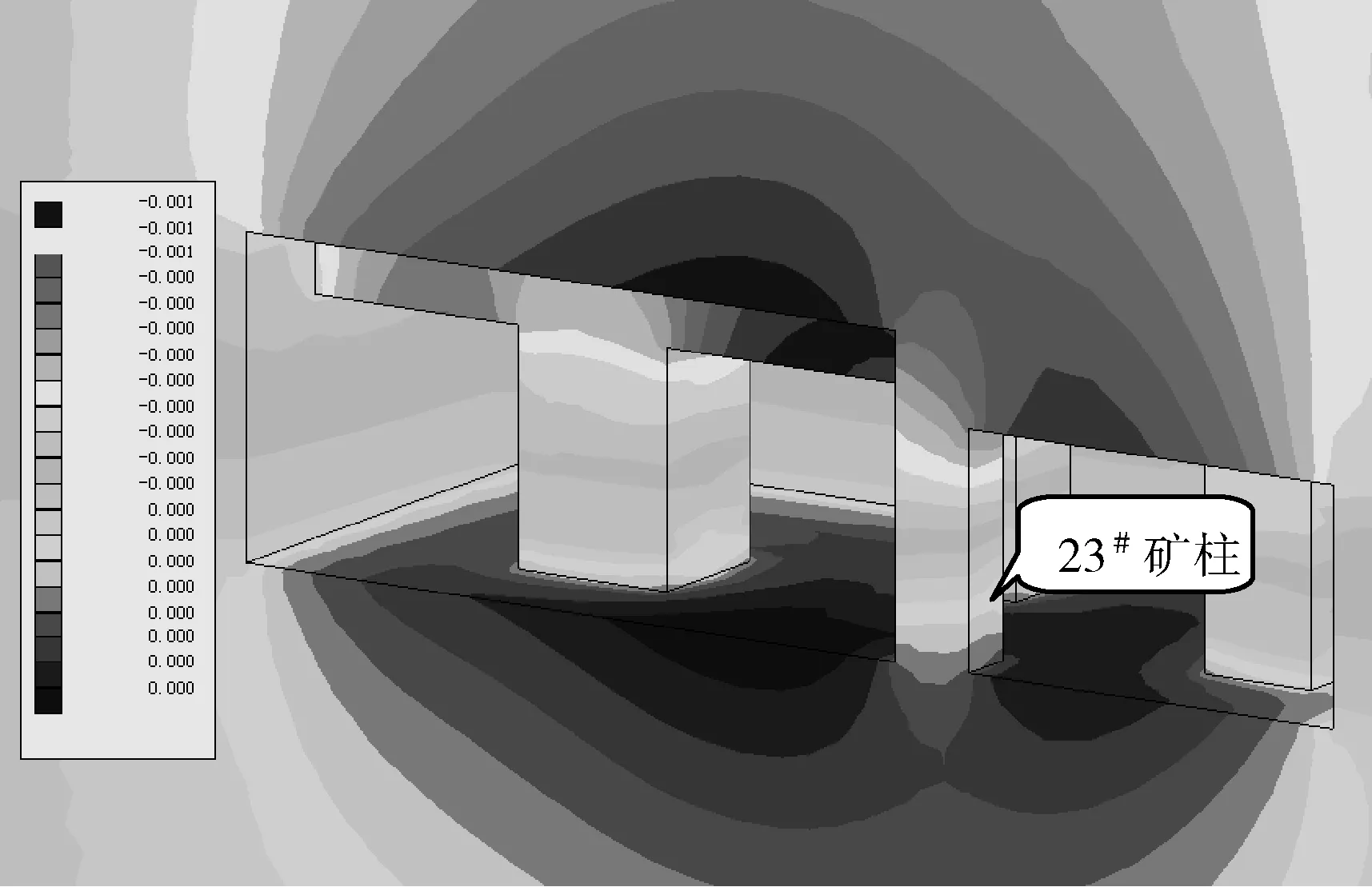

为了探索更加合理的最优回采顺序,作者对回采顺序Ⅱ进行了数值模拟,即“23#矿柱以东及东南部分在现状的基础上,先停下来一段时间,待围岩二次应力重分布完成后,再继续由周边向矿柱前进式挑顶回采”。由图9可知,23#矿柱σy方向最大压应力为2.46MPa,分布在矿柱里侧中上部;最大拉应力值为0.26MPa,分布在采场顶板;剪应力最大值为0.804MPa,发生区域虽然仍为矿柱的四个边角,但剪应力明显减小,证明此回采顺序,可以在一定程度上缓解矿柱多重剪切带的形成,延缓了矿柱的渐进式破坏。另外,由图10可知,23#矿柱Y方向位移最大为1mm,分布在矿柱的西侧,位移数值上与回采顺序Ⅰ相近,但位移区域明显减小。数值结果表明,不论从应力数值上,还是拉应力区域上,回采顺序Ⅱ较回采顺序Ⅰ均有了明显减小,证明采用回采顺序Ⅱ更为科学,更为合理安全。

图5 现状模拟下23#矿柱σy方向应力等色图

图6 现状模拟下23#矿柱Y方向位移等色图

图7 回采顺序Ⅰ模拟下23#矿柱σy方向应力等色图

图8 回采顺序Ⅰ模拟下23#矿柱Y方向位移等色图

图9 回采顺序Ⅱ模拟下23#矿柱σy方向应力色图

图10 回采顺序Ⅱ模拟下23#矿柱Y方向位移等色图

4 结论

综合以上残矿回采顺序及采空区稳定性的岩石力学数值分析结果,并结合矿山生产实践,得到以下结论:

(1)江西省修水香炉山钨矿W3采场宜采用 “23#矿柱以东及东南部分在现状基础上,先停一段时间,待应力进行重新分布后,再继续由周边向矿柱前进式挑顶上采至14m”的残矿回采顺序。

(2)采空区顶板在挑顶回采过程中,拉应力比较集中,特别是人为采动影响下,一定要高度重视顶板围岩的稳定性监测工作,严防事故发生。

(3)数值模拟表明,剪切应力仍是矿柱破坏的主要威胁,矿柱破坏形式以多重剪切带的韧性剪切破坏为主,且剪切带常发生在矿柱的四个边角,之后向矿柱内部发展,呈现渐进式破坏特征。

(4)对于采用全面或房柱法开采埋藏较浅矿体的金属矿山,在矿柱完整性和稳定性较好的条件下,适当的挑顶卸载,有利于采空区的整体稳定。

[1] 赵奎,任育林,金解放,等.留矿法矿柱回采稳定性计算方法及其工程应用[J].有色金属(矿山部分),2005,57(2):12-13.

[2] B.H.G.布雷迪,E.T.布朗.冯树仁,等译.地下采矿岩石力学[M]. 北京:煤炭工业出版,1990.

[3] 赵奎.残留矿柱回采与空区稳定性的有限元模拟研究[J].采矿技术,2002,2 (2):51-53.