稠油油藏多轮次吞吐中后期改善开发效果研究

(中国石化胜利油田采油工艺研究院,山东东营 257000)

经过长年开采,胜利稠油已动用的主力油区目前大多已进入多轮次吞吐后期,周期产油低、油气比低,生产效果变差[1]。由于多轮次的蒸汽热作用,油藏轻质组分减少、重质组分含量增加[2],油层条件下原油黏度升高、流动性变差[3],重质组分在油藏的滞留导致油藏渗流能力变差。同时多轮次吞吐后期,油井含水高,因此急需研制经济高效的稠油分散体系。目前已有大量的降黏剂研究报道,但对于多轮次后期的稠油开采,均未见到明显效果[4-8]。为此我们研发了新型高效的稠油分散降黏体系FSJN,以自制沥青样品及胜利油样为研究对象,考察其对沥青的溶解、分散以及降黏、驱油效果,从而研究其改善油藏渗流能力及原油流动性的性能,以适应多轮次吞吐后期的油藏条件,提高稠油开发效果。

1 实验样品与仪器、设备

1.1 实验油样

胜利油井井口取样,经原油脱水仪脱水脱气后待用。其50℃黏度9 280 mPa·s,以SY/T 5119-2008分析其族组成为烷烃33.48%、芳烃20.88%、非烃 30.87%、沥青质 14.77%、总烃 54.36%。

沥青样品:在磨口锥形瓶中称取实验油样4~5 g,按每1 g原油加入正庚烷30 mL溶解原油,冷凝回流1 h;室温冷却;过滤,将滤纸放入抽提器中,以磨口瓶中的正庚烷继续冷凝回流0.5 h;室温冷却,收集滤纸上沥青样品,备实验用。以SY/T 5119-2008分析沥青样品族组成为烷烃9.4%、芳烃11.34%、非烃 7.64%、沥青质 70.19%、总烃 20.74%。稠油分散降黏体系FSJN,工业品,胜利油田采油工艺研究院生产。

DV-Ⅲ旋转黏温流变仪,美国Brookfield公司生产;恒温水浴锅,可控温度(室温+5℃)至95℃,精度±0.5℃;高温高压反应器,江苏海安生产,可控温度为(室温+5℃)至300℃,可控压力0~15 MPa。

1.2 实验方法

1.2.1 沥青溶解实验

在高温高压反应器内加入一定质量的沥青样品和稠油分散降黏体系FSJN水溶液,设定温度,恒温48 h。自然冷却至室温,观察溶解情况,以20目标准筛过滤,60℃恒温干燥不溶物,称重,计算溶解度。

1.2.2 稠油降黏实验

将实验油样和蒸馏水以质量比7∶3加入烧杯,50℃水浴恒温1 h,室温下加入稠油分散降黏体系FSJN,50℃水浴恒温20 min,搅拌,观察油样的降黏情况,以DV-Ⅲ测定油样的黏度。

1.2.3 物模驱油实验

模拟地层条件以石英砂充填岩心管。模拟地层渗透率4.53 ×10-3μm2,岩心管尺寸为 Φ25 ×600(壁厚2.5 mm)。将充填好的岩心管抽真空,饱和模拟地层水。其中模拟地层水的总矿化度为5 727 mg/L,Ca2++Mg2+为108 mg/L(质量比 1 ∶1)。对岩心管饱和实验油样,当出口端有连续油流出时,饱和油结束。将已饱和油样的岩心管装入蒸汽驱物模装置中,在设定温度下恒温4 h,启动锅炉,开始进行驱油实验,记录不同注入体积时驱替出的油样,计算驱替效率。

2 结果与讨论

2.1 稠油分散降黏体系对沥青样品的溶解效果

以稠油分散降黏体系0.6%水溶液溶解沥青样品,实验温度60~160℃。不同温度的沥青样品溶解度实验结果如表1所示。

表1 FSJN用量0.6%时不同温度下沥青样品的溶解度

由表1可以看出,稠油分散降黏体系FSJN可溶解沥青样品,随温度升高,溶解度逐渐增大,160℃时为5.2 g沥青/(100 g 0.8%FSJN)。稠油分散降黏体系可以溶解沥青,从而能够溶解油层内的重质组分,达到解堵效果,提高油层渗流能力。

2.2 稠油分散降黏体系的降黏效果

50℃时以稠油分散降黏体系对实验油样进行降黏实验。50℃时降黏体系不同用量对油样的降黏结果如表2所示。

表2 50℃时不同用量FSJN的降黏效果

由表2可以看出,稠油分散降黏体系对实验油样有很好的降黏效果,降黏体系0.4%用量可使油样黏度由9 280 mPa·s降低至195 mPa·s,降黏率99.97%。体系用量增至0.6%时降黏效果基本稳定,此后再增加体系用量降黏效果没有明显变化。稠油分散降黏体系FSJN对原油降黏效果好,用量低。

2.3 温度对稠油分散降黏体系降黏效果的影响

将稠油分散降黏体系水溶液在不同温度恒温48 h后再进行降黏实验,考察降黏体系的耐温性。实验中分别考察120℃、160℃处理后降黏体系的降黏效果,降黏体系用量为0.6%。实验结果如表3所示。

表3 高温处理后FSJN对实验油样的降黏结果

由表3可以看出,在室温至160℃范围内,实验油样黏度在177~186 mPa·s之间,没有明显变化。稠油分散降黏体系可以耐温160℃,降黏效果不受温度的影响,能够使用于普通油藏、高温油藏。结合表1实验结果还可以看出,稠油分散降黏FSJN可以在稠油热采中用于蒸汽前沿,预处理地层,提高油层渗流能力。

2.4 物模驱油实验

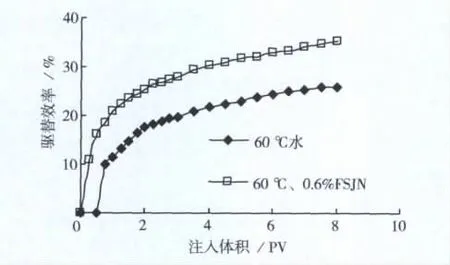

实验中分别考察了60℃水及60℃、0.6%稠油分散降黏体系水溶液对实验油样的驱替效果。两种驱替方式下不同驱替体积时的驱替效率如图1所示。

图1 不同驱替方式在不同驱替体积时的驱替效率

由图1可以看出,60℃热水平衡驱替效率为25.13%,0.6%稠油分散降黏体系平衡驱替效率35.33%,稠油分散降黏体系可明显提高驱替效率。由图1还可以看出,驱替体积同为0.5 PV时,热水没有驱替出原油,而0.6%稠油分散降黏体系驱替效率已达16.22%,稠油分散降黏体系比热水驱替见效更快,驱油效率高。

3 现场试验

在实验室研究的基础上,对稠油分散降黏体系开展现场试验,考察其矿场应用效果。现场试验在胜利孤岛采油厂进行,目前已有十几口井现场应用,每口井伴60℃热污水注入稠油分散降黏体系1 t左右,日产液、日产油大均幅提高,取得较好的生产效果。

典型井例1:GDGB1-16井。位于孤岛油田西部孤北1断块,孤气9单元。生产井段1254.9~1 266.6 m,有效厚度7.2 m,原油黏度 4 040 mPa·s。该井一直采用蒸汽吞吐生产。上周期注汽2 300 t,周期生产时间2008.12.17 -2009.10.8,累计产液2 203.1 t,累计产油 537.3 t,含水 75.6%,日产油峰值6.1 t。本周以200 t污水溶解1.2 t稠油分散降黏体系做前置液预处理地层,再注蒸汽200 t,自2009年11月28日开井,日产液、日产油均大幅提高。截止2010年5月连续生产186 d,累计产液4 418.62 t,累计产油 2 384.8 t,含水 46.02% ,日产油峰值24.6 t,远远高于上周期,生产效果得到明显提高。

典型井例2:GDX0X623井。该井油藏埋深为1216~1221m,馆陶组,有效厚度5m,原油黏度3 714 mPa·s。2005年4月1日投产,投产之初平均日产液54.2t,平均日产油9.1t,平均含水率83.3%,峰值日产油13.2 t。但由于天然能量的递减以及油藏剩余油黏度越来越大,该井日产液、日产油明显降低,虽然采取了注汽、注水等工艺措施,均未获得明显改善,该井成为难处理低效井。数据统计冷采生产2009.1.1 -2009.2.7 期间,平均日产液1.9 t,平均日产油 0.5 t,含水率 73.4%。2009 年 2月对该井进行稠油分散降黏体系化学强化生产,以200 t热污水溶解1.2 t稠油分散降黏体系注入地层。注入降黏体系后,该井的生产情况得到明显改善,日产液、日产油能力大幅提高。自2009年2月开井至2010年3月,已连续生产368 d,平均日产液13.9 t,平均日产油 5.5 t,平均含水 60.1%,峰值日产油 9.7 t,累计产油 2 008.2 t。

[1]霍广荣.胜利油田稠油油藏热力开采技术[M].北京:石油工业出版社,1999:15-37.

[2]王玉斗,周彦煌,陈月明,等.热/化学复合采油技术研究现状与进展[J].南京理工大学学报,2001,25(4):444-448.

[3]杨春梅,陆大卫,张方礼,等.蒸汽吞吐后期近井地带储层的变化及其对油田开发效果的影响[J].石油学报,2005,26(3):74 -77.

[4]周风山,吴瑾光.稠油化学降黏技术研究进展[J].油田化学,2001,18(3):268 -272.

[5]葛际扛,张贵才,赵福麟.垦西稠油的降黏研究[J].油田化学,1999,16(4):320 -322.

[6]Browne G B,Bass G R,Sell R D.Downhole emulsification:viscosity reduction increases production[J].Journal of Canadian Petroleum Technology,1996,(4):25 -29.

[7]原青民.表面活性剂复合体系及其在油田化学方面的应用[J].油田化学,1987,4(1):65 -70.

[8]尉小明,刘喜林,王卫东,等.稠油降黏方法概述[J].精细石油化工进展,2002,9(5):45 -48.