借用语文学科方法 提高地理教学效率

河南省南阳市第二十一中学(473001) 华红新

借用语文学科方法 提高地理教学效率

河南省南阳市第二十一中学(473001) 华红新

高中地理学科是理科性比较强的学科,特别是高中地理“必修1”部分,各个版本,一开始就是“宇宙中的地球”,理科性很强,需要有丰富的空间想象能力,与初中地理学习相比,大多数学生很不适应。如何让严谨的理科性学习,变得形象一些、活泼一些、更吸引人一些呢?“高中地理课程标准”上有这样的要求:“为使教科书具有可读性、直观性、实用性,提倡用学生身边的或熟悉的地理事实引入教学内容;使用通俗、生动、朴实的文字;提倡呈现方式和活动设计的多样化;提倡多使用地图和主题鲜明的地理图像。”不同的教师,会引入不同的教学内容。凭我多年从事地理教学的经验和自身的特点,我常常运用语文学科资源来指导学法、激发兴趣、加深理解,提高学生学习地理的效率。具体做法如下。

一、用读课文方法来自主学习

新课程实施以来,最突出的两个转变就是:教师教学方式的转变和学生学习方式的转变。作为教师,帮助学生确立学习目标,选择恰当有效的学习活动方式是其角色和地位决定的。就地理学科来说,地理课本是学生获取地理知识的主要来源,也是回答地理问题的主要依据。地理课的自学是通过学生认真阅读地理课本内容,做自学笔记,回答一些问题等途径实现的。所以,在进行新课时,我常常采用语文阅读课文的方法,来指导学生自主学习,梳理知识,把握新课内容。

根据学科的特点,课本知识的难易情况,课程标准的要求和学生的实际,地理学科的阅读自学有以下几种方法。

1、“语意式”阅读法。这种阅读自学方法就是让学生用类似学习语文的方法去阅读地理课文。这种方式适合于课文篇幅较长,但知识点不多,层次比较清楚的章节或段落,如高中地理下册的一些章节。使用这种方法自学时,要求学生对课文内容逐段、逐句、逐字地通读,先找出知识点,排一排知识层次,再对每一个知识点进行归纳概括,然后做好读书笔记。教师在学生自学时要提出一些问题进行考查。

例如,在学习人教版必修1“地球上的大气”这一章的第四节“全球气候变化”中的“全球气候变化的可能影响”时,我常常采取学习语文课的方法。首先“影响”前边加上“可能”,表示科学推测,很准确。其次同学们自主学习这部分内容,这四段文字个讲的是什么?它们之间是什么关系?这四段文字是总分关系,先总的说影响,对自然环境和社会经济影响长远、巨大而且多为负面或不利的。然后分说举出三个主要方面:使海平面上升、影响农业、影响水循环。再次,根据课本知识,联系生活实际思考,除了这三方面外,你可以列出哪些影响?这样,像学习语文课文一样,自主学习课本内容,让学生掌握知识条理清晰、理解全面;然后联系实际思考,学以致用。既调动了学生学习的主动性,又加强了课内外的联系。

2、“提纲式”阅读法。对理论性强,阅读理解难度较大,学生一时难以把握教材,为降低难度,便于学生自学掌握,可采用“提纲式”阅读法进行自学。这就是教师在课前就教材内容精心设计好读书提纲,理出主要知识点,为学生看书自学指出思路,从而达到降低自学难度的目的。

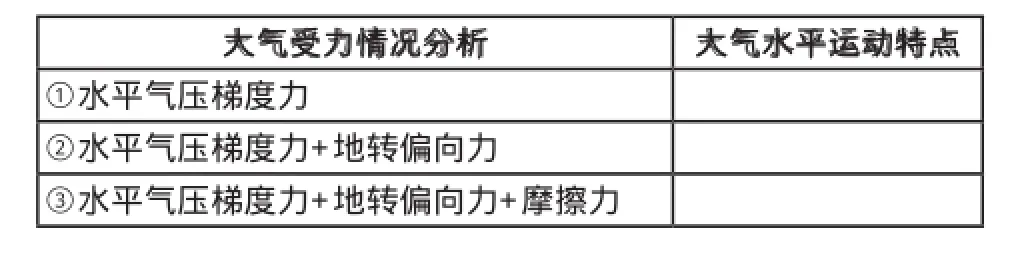

如学习“大气的水平运动”时,就可列出这样的自学提纲:

(1)热力环流→气压差异→气压梯度→水平气压梯度力

(2)大气的受力情况分析及其产生的大气运动(填写下表)

大气受力情况分析大气水平运动特点①水平气压梯度力②水平气压梯度力+地转偏向力③水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力

(2)绘出在气压梯度力与地转偏向力共同作用下形成的风(北半球)的示意图。

采用“提纲式”阅读法自学学生依据提纲,带着问题去看书、读图,并完成一定的要求,然后让学生摆出各自的见解,进行学习成果展示,最后由教师归纳意见,得出正确结论。这样,课堂气氛生动、活跃,学生的主动性充分发挥,学生对重、难点知识理解得更透彻,掌握得更牢固。

3、“习题式”阅读法

所谓“习题式”阅读法,就是教师根据大纲要求,把课本知识转化为习题,让学生带着习题去看书自学,边阅读边做习题。它适合于知识点较密集,重、难点较集中的那部分教材。采用这种方法指导学生自学,选编习题很重要,要求选编的题目与课本内容密切联系,主要知识点都应在题目中显示出来,而且题目要有一定的综合性和启发性,有利于学生对课本知识的理解和掌握,难度要适中,以大多数学生通过自学都能得出正确答案为宜。

把习题印发给学生,学生带着题目有针对性地去看书,到课本中找答案,辨正错,动眼、动手、动脑,有利于学生分析、归纳等思维能力的提高,同时学生依照课本去解答题目,能够准确而简明扼要地得出正确答案,有利于学生答题的规范化,提高解题能力。

二、用语文知识印证理性分析,加深对地理现象的理解

语文课文中,涉及到地理现象的很多。而且语文课文一般侧重现象描述,或记叙事实,或分析成因,或是说明类文章,或是描景抒情的散文,这些文章常常用文学的语言去描绘,比较生动形象。例如“死海不死”“瓦尔登湖”“一次大型的泥石流”“宇宙中有些什么”“三峡”“在烈日和暴雨下”“看云识天气”“神奇的极光”“济南的春天”等与地理知识密切相关的课文,在课前或课后安排学生阅读,并进行相关解读和分析,帮助学生加深理解所学地理知识。

另外,还可用零散的文史知识,来印证地理课上学习的一些理论。例如,讲到“自然地理要素变化与环境变迁”,我补充了气温的变化就影响了一个地方的整体自然环境。例如中原地区夏商时代就比后来暖和,这从河南简称“豫”就可以看出,《说文》解释“豫”为“象之大者”的意思,可见当时这一带大象应该不少。夏商周时代中原地区就有大象、犀牛,有“用大象耕田”、“用犀牛皮做盔甲”的历史记载,古代还有“曹冲秤象”的故事。那么这时中原地区大象食物嫩树枝叶、野果、野草、嫩竹、野菜及其它植物应该也很多。但是到隋唐以后,大象、犀牛就都在中原绝迹了。另外唐人白居易的《荔枝图序》有“荔枝生巴峡间”的句子,说明唐代长江三峡一带也产荔枝,应该还生长有与荔枝适应性差不多的其他植物。但是今天荔枝只能生长在广东、福建一带。这两个例子都说明,历史上中原曾适合大象生活,三峡一带曾适合荔枝生长,这两个地方都因为气温的变化,带来了整体自然环境的变化,中原没有了大象及其食物类的植物,巴峡间也没有了荔枝及其适应性形同的的植物。

三、用语文学科的方法巩固学习效果

课外活动作为地理教学体系的一个有机组成部分,是课堂教学的延伸和补充,是充分发挥学生主体作用的重要形式。我把语文常用的写小论文、编广告语、说导游词等的实践活动,运用到地理的课外活动中,通过开展各种内容丰富、形式多样的活动,培养了学生对地理知识的综合运用能力。另外,我们还根据各地各校的实际情况开展校内的读书、办报、竞赛、讲座、写作等等活动,把课内外知识联系起来,利用课外活动把课内知识能够运用于实践,或在实践中得到验证,把学生的综合素质提升上去。

加强地理与其他学科的联系,要求我们必须转变和更新教育教学观念,必须完善和提高自身知识能力的结构水平,在综合性的思想指导下,有条不紊地进行学科教学的改革和探索。从教师来说,可以开阔教学思路,挖掘教学潜力,提高教学效果;对学生来说,可以形成各学科间融会贯通的知识体系,培养和提高综合运用知识的能力和创造能力;对教材而言,可以取长补短使教材内容更加丰富多采,更为引人入胜 。与此同时,也使教学过程变得生动活泼,必将对地理教学质量的全面提高和学生素质的全面培养产生深远的影响。