中部崛起背景下的区域性战略投资者作用分析*

——基于柯布道格拉斯生产函数的视角

魏丽华 冷宣荣

(中共河北省委党校,石家庄 050061)

中部崛起背景下的区域性战略投资者作用分析*

——基于柯布道格拉斯生产函数的视角

魏丽华 冷宣荣

(中共河北省委党校,石家庄 050061)

中部崛起规划的出台,在我国区域协调发展战略中具有重要意义。而中部崛起目标的实现,有赖于各种要素的高效运作。根据柯布道格拉斯生产函数,地区生产效率主要取决于资本、技术与劳动力三大要素。而实现这三大要素生产率提高的有效途径就是引进区域性战略投资者。作为本课题组提出的创新性概念,其具有不同于一般意义招商投资的显著特点,在区域经济发展中扮演着重要角色,对于在崛起进程中面临资本瓶颈、技术创新缓慢和人力资本积累不足等诸多因素制约的中部地区,作用尤为突出。

中部崛起;区域性战略投资者;柯布道格拉斯生产函数

一、“中部崛起”战略规划的重要性

中部地区资源丰富,人口众多,承东启西,连南贯北,地理位置优越。这里是我国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽,同时也是我国经济布局均衡和协调发展的坚实支撑点。《规划》的出台,明确了中部地区的优势和定位,指明了发展方向,有助于区域内资源的优化配置,为中部地区的发展增添了动力。同时也表明了党中央、国务院支持中部地区各经济产业链条的壮大和延伸,支持中部崛起的信心和决心,以及终结了中部地区“不东不西”的尴尬时代。

总之,在全国区域协调发展的战略下,“中部崛起”规划的出台,为中部地区发展带来新的契机。抓住机遇,利用国家和当地政策扶持振兴区域经济,提高地区综合实力,努力成为中国经济新的“增长极”,已成为中部六省的必然选择。

然而中部崛起是一项庞大的系统工程,其牵涉到经济、社会、区域等社会发展的方方面面。关于中部地区如何崛起,就现有的研究而言,形成了几大类别:第一,侧重政策的导向作用。要么是通过论证中部地区在全国总体发展中的重要性,呼吁国家对中部地区的经济发展给予支持,在重大项目和直接投入上给予倾斜政策(张培刚,2004);要么是根据区域发展理论,提出中部遭遇“政策饥渴”,主张国家实施均衡战略决策(周洪宇、袁云光),要求得到东部、西部、东北老工业基地同样的优惠政策(伍新木,2005;李小建等,2005;仲大军2007)。第二,侧重产业发展的支撑作用。要么是主张依靠市场机制实现中部在“承东启西”过程中独一无二的资源配置优势和产业整合优势,实现东、中、西三大区域经济互补性发展(宋立,2005);要么是根据梯度转移理论,中部地区主动承接东部地区产业转移(盛洪,2006),提出了“东引西进”、“东拓西进”、“东进西出”等战略设想;再要么是主张依托自身资源优势,优化产业结构提升产业层次,双向开放,建设中部装备制造业和“光电子”产业带(马福祥,2002),和关于中部地区走新型工业化道路(周绍森等,2006)等。第三,侧重区域发展的带动辐射作用:要么是主张依靠从城市体系、交通运输、信息传递、各种经济和社会组织等方面,建设中部地区内部及与外部相连的网络系统(覃成林,2006;李跃,2005);要么是根据增长极理论,研究在中部六省建立大都市圈,实施城市化战略(麻智辉,2006),发展城市经济密集区(肖金成,2007);再或者是中部经济一体化理论(鲁玉祥,2007)和中部参与“国内经济大循环”战略(刘勇,2007)等思路。

总之,上述这些思路或者是从区域发展战略角度出发,或者是从产业规划、政策支持等角度出发,或者是瞩目于提高中部地区的内生发展源动力,或者是侧重于增强区域的外生性支持。事实上,把上述有效因素有机融合于一体,唯有引进区域性战略投资者。

二、从柯布道格拉斯函数看区域性战略投资者引进对中部崛起的重要性

作为本课题组创新性提出的“区域性战略投资者”——这一概念,主要是指基于对地区的区域性发展战略价值特别是产业定位和产业选择的认同,以项目投资或金融投资等多元化融资模式为手段、以获取投资增值回报为目的,中长期投资于其所认可的区域产业或企业的区域性战略合作伙伴。这就赋予了区域性战略投资者不同于一般意义企业投资的特点:经济实力雄厚、拥有先进的管理经验、掌握先进技术、中长期投资、产业链条长、产业关联度强、投资项目与地方产业规划、产业定位相吻合、对地方区域发展战略高度认同等。正是这些显著特点,赋予了其所特有的:投资的战略性、产业的高度关联性、科技的先导性、创新的前沿性、管理的先进性等“软实力”特征。

同时,从资本的逐利性看,区域性战略投资者参与地方经济发展的本质依然是为了获取高收益。但其与一般招商引资不同之处在于,投资目的兼顾了直接经济效益和发展战略的二重性。直接经济效益型主要包括实现自身发展的规模效应、财富最大化、降低交易费用、获得专用资产、兼顾投资性和投机性的获利动机;发展战略则包括企业的区域战略布局、长期发展目标、区域发展的长远规划、提高产品市场占有率、获得市场准入、推动多元化经营,同时实现产品结构调整、本地企业竞争力提升、区域经济崛起等目标。

正是由于区域战略投资者的二重属性及其显著特点,使得其对于中部地区经济社会发展,中部崛起目标的实现,影响深远。

甲醛释放水平达到950 ppm,是世界卫生组织指南规定的10倍,大约是在使用了12个月后。另一位供应商提供的重复测试也给出了类似的结果。

根据柯布-道格拉斯函数,Y=A(t)LaKbμ,Y代表工业生产总值,A(t)代表综合技术水平,L代表人力资本存量,K代表资本存量,a是劳动力产出的弹性系数,b是资本产出的弹性系数,μ表示随机干扰的影响,μ≤1。从这个模型看,决定一个国家或地区工业发展水平的主要因素是投入的劳动力、资本量和综合技术水平(包括经营管理水平、劳动力素质、引进先进技术等)。而区域性战略投资者的引进,对上述三要素的增长与发展均起着重要作用。

1.从资本角度看,区域性战略投资者的引进有利于解决中部地区经济发展的资本瓶颈制约,促进中部崛起过程中的高端资本形成

区域经济的发展,离不开资本强有力的支撑。而中部地区由于历史与发展现实等诸多因素制约,在很大程度上存在着资本不足。以固定资产投资为例,根据国家统计局数据,2008年我国城镇固定资产投资中,东部、中部、西部和东北地区四大区域固定资产投资占全国的比例分别为:43.5%、22.2%、22.6%和11.7%。中部区域的城镇固定资产投资所占比例不仅远远落后于东部地区,也落后于西部地区。2009年,我国全年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长30.1%。分地区看,东部地区投资95653亿元,比上年增长 23.0%;中部地区投资 49846亿元,增长35.8%;西部地区投资49662亿元,增长38.1%,东北地区投资23733亿元,增长26.8%,四大区域投资额在全国总额中所占比例分别为 42.54%、22.17%、22.09%和10.56%。就投资总额和在全国投资总额中所占比例而言,中部地区虽略高于西部地区,但依然远远低于东部地区;就增速而言,虽高于东部地区,但又落后于西部地区。因此,综合来看,中部地区在全国区域发展中面临着一定的资本不足的压力。在此背景下,积极吸引区域性战略投资者,就可以有效的缓解这一因素的制约。区域性战略投资者凭借其雄厚的经济实力和充足的资本存量可以为中部发展带来有力的资本支撑,缓解资金瓶颈,这一点是毋庸置疑的。除此之外,其还可以通过关联效应和示范效应,促进高端资本的形成(详见图1)。

关联效应主要表现为区域性战略投资者通过带动前向关联产业、后向关联产业的辅助性投资而对中部地区产生的投资乘数效应。所谓前向关联产业的辅助性投资主要是指来自于区域性战略投资者在投资建设相关企业过程中所需的其他企业的中间产品的产出。当战略投资者需要在当地采购时,“通过购买当地生产的产品和劳务,与上游企业建立起前向关联产业的连锁关系。通过对当地上游企业的产品和服务的需求,在一定程度上会推动相关产业进行相应的辅助性投资。”[1]而所谓后向关联产业的辅助性投资主要是指来自于战略投资者产品的本地经销商和其它服务商,当投资者“为了拓展市场渠道而选择当地企业做分销商,或者其产品作为中间产品被当地企业购买时,就与下游企业建立起后向的产业关联关系”[1]。下游企业在消化、吸收战略投资者相关的产品与服务的过程中,也会产生相应的辅助性投资。

示范效应主要表现在区域性战略投资者的进入会带来先进的管理理念,科学的管理方法,也会带来市场竞争的加剧。这些效应都会迫使本地企业进行技术革新、管理和提高生产效率,从而使企业投资量增加、竞争力提升。例如,其可以优化本地企业运作模式,积极建立现代企业制度,提高企业治理效率。从内部治理角度看,战略投资者的进入在为现有企业体系引入私有化成分的同时,也引入了先进的公司治理机制和现代管理理念及手段,增强了企业体系的内在活力。战略投资者作为责任明确的委托人,为了保障自己投资的回报率,会比国有产权有更强的监督管理机制,从而提高企业的盈利能力。同时,还能够部分地解决管理者和股东之间的利益冲突,优化企业的股权结构,提高原有企业的经营管理效率。从外部治理角度看,战略投资者可以“通过对目标市场的重组与兼并对管理者施加压力,增强对管理层的监督,降低代理成本,激励管理者努力提高工作业绩,避免遭受失业的威胁以及在经理市场上遭受声誉的损失,进而实现提高企业业绩的目标”[2]。再如,区域性战略投资者的进入,其所具有的先进的管理模式、灵活的运营机制、优势的品牌与营销渠道建设、清晰的产权制度以及完善的所有者权益激励机制等高端特征,都可以通过“溢出效应”进一步完善与之进行合作或与产业链相配套的本地经济体制机制中存在的问题,活跃本地民营资本的流动,延长民营经济发展周期,有利于中部地区培育并带动一批竞争力强、产业链条长、管理机制灵活、具有迈向世界经济舞台潜力的优质民营经济的发展与壮大。

图1 区域性战略投资者引进促进高端资本形成示意图

2.从技术角度看,区域性战略投资者的引进有利于提升中部地区研发创新发展进程,促进中部崛起过程中内生竞争力的培育

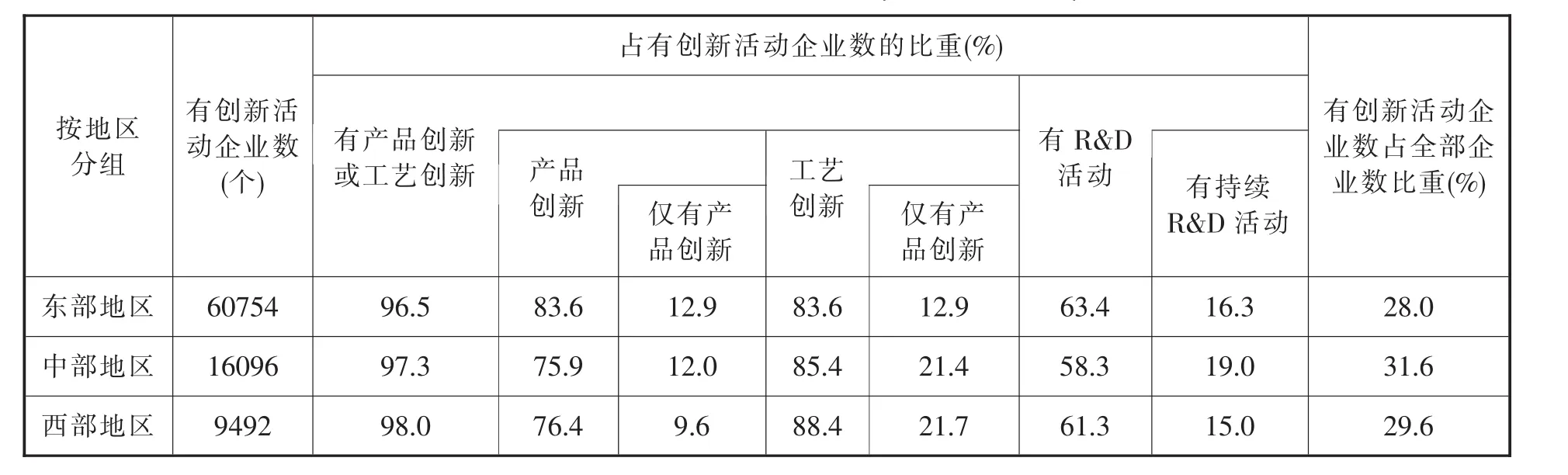

近些年来中部地区的企业创新活动与东部地区相比一直比较滞后。就企业推动创新活动而言,以2004-2006年三年为例,我国三大区域中有创新活动企业的分布情况如表1所示。

从表1可以清晰看出,就具有创新活动的企业数量而言,中部虽然是略高于西部但远远落后于东部,但就有创新活动企业数占全部企业数比重而言,中部31.6%的比例是要高于东部和西部的。也就是说,几乎每3个企业里就有一个企业具有创新行为。这表明,中部企业的整体创新氛围还是比较理想的。但同时,就创新的具体内容而言,中部的大部分创新行为主要集中于产品创新或工艺创新,真正能体现企业核心竞争力的研发创新行为,则明显不足。其比例仅占到了58.3%,不仅低于东部63.4%的比例,甚至比西部还要低3个百分点。这也进一步说明了中部着力推进研发等高端创新活动、提升企业实力的迫切需求。

表1 有创新活动企业的分布情况(2004-2006年)

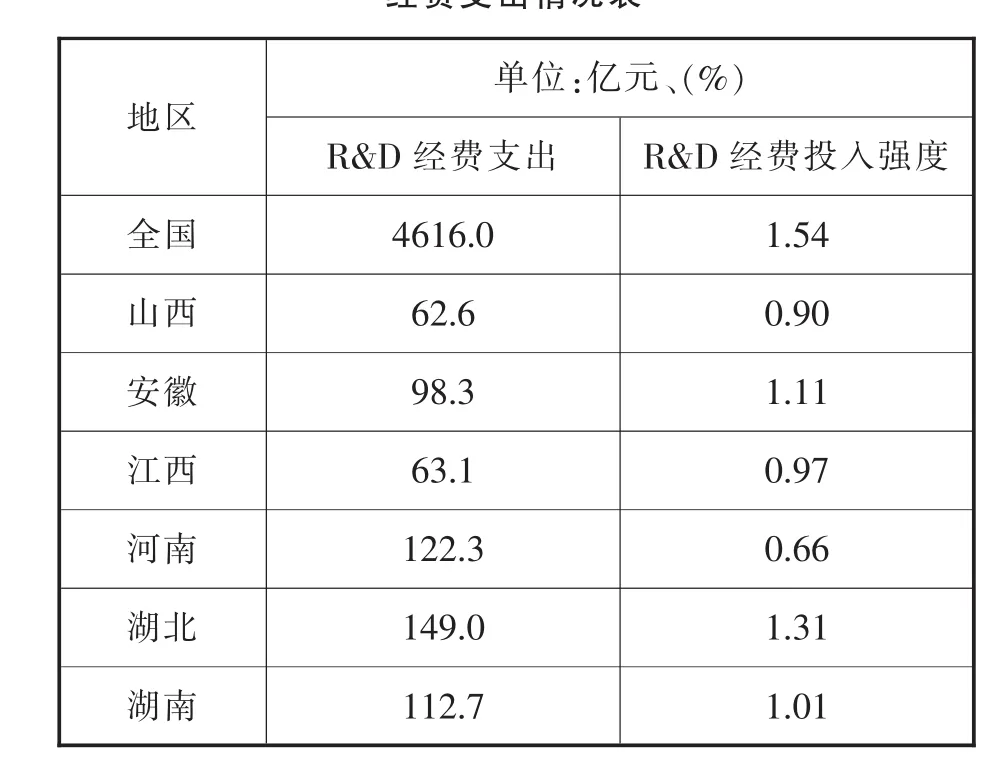

表2 中部六省2008年研究与试验发展(R&D)经费支出情况表

同时,中部六省受自身经济发展度的影响,其在科研和创新发展等领域的投入力度也是比较薄弱的。以2008年为例,全国研究与试验发展(R&D)经费总支出为4616亿元,比上年增加905.8亿元,增长24.4%;研究与试验发展(R&D)经费投入强度(与国内生产总值之比)为1.54%,比上年的1.44%有所提高。按地区看,研究与试验发展(R&D)经费支出超过300亿元的有江苏、北京、广东、山东、上海和浙江6个省(市),共支出2767.5亿元,占全国经费总支出的60%。研究与试验发展(R&D)经费投入强度(与地区生产总值之比)达到或超过全国水平的有北京、上海、天津、陕西、江苏和浙江6个省(市)。其中,无一中部省份跻身其列。中部六省的具体投入情况详见表2。

从表2不难看出,中部六省的R&D经费投入强度不仅低于发达省份,而且也远远落后于全国平均水平。因此,从一定意义上说,经费投入的不足是制约中部地区研发与创新水平和进度的重要原因。

鉴于当前中部地区的研发与创新发展现状,可以看出,积极引进具有资本的充足性、投资的战略性、科技的先导性和创新的前沿性等特征的区域性战略投资者,通过强大的资本支撑以及其研究开发活动的技术扩散效应和外溢效应,乃至由于竞争效应、生存压力迫使本地企业不得不加大研发投入的力度等途径,都有利于弥补中部地区创新与科技发展领域的不足,培育经济发展的内生竞争力。正如Arrow(1962)曾指出的,一个增加了其物质资本的企业同时也学会了如何更有效率地生产,生产或投资的经验有助于生产率的提高——经验对生产率的这一正向影响被称为干中学或边投资边学。同时,由于区域性战略投资者产业链条长,产业关联度强,占据着全球产业链的高端,因此,其对上下游产业链的关联厂商要求也就相应比较高。本地厂商为了提高与战略投资者的配套能力,会加大研发与创新的力度;而战略投资者为了提高配套厂商的协作能力,也会对其进行技术与研发的咨询、指导与培训。这些活动及其产生的溢出效应,都可以有效的提高本地产业的研发创新水平,提升产业科技含量,增强区域竞争力。

3.从人力资本积累角度看,区域性战略投资者的引进有利于提升中部地区人力资本量的积累与质的提高,促进中部崛起过程中“软实力”的提升

根据内生增长理论,技术进步除了来源于研究与开发(R&D)资本的生产,还主要来源于人力资本积累。其中,R&D资本以生产中的实物资本为载体,体现了生产中所使用的资本品的技术水平,构成了技术进步的硬技术部分;而人力资本的积累则以劳动者为载体,体现了劳动者素质和技能的提高,构成了技术进步的软技术部分。

随着生产方式转变和产业技术水平的提升,对劳动力资源的素质要求日益提高,对高素质劳动力的需求也日益增多。中部地区作为劳动力资源大省,虽然在数量上占有很大优势,但劳动力资源的素质状况,并不乐观。

根据国家统计局2009年公布的全国6岁及6岁以上人口各省各教育阶段人口分布数据显示,在高中及以上较高学历层次中,中部六省不仅与发达的东部省份(北京、上海、江苏、浙江等)有很大差距,而且在很多指标也落后于全国平均水平(详见表3)。从而暴露出人力资源整体素质水平偏低的现实。

表3 2008年全国及部分发达地区与中部地区初中以上教育发展状况 单位:人,%

从表3可以看出,中部六省中大部分人口的学历集中在初中水平。即使如此,除了山西、河南以外,其他四省的初中普及率均低于全国平均水平;就高中普及率而言,安徽、河南二省均低于全国平均水平;就大专学历普及率而言,安徽、江西、河南三省均低于全国水平;初中升学率而言,山西、安徽、河南均低于全国平均水平,从而彰显出高中阶段教育发展的不足;高中升学率指标中,除了湖北以外,其他五省均低于全国平均水平,从而表明大专学历教育发展的严重匮乏。

再以表明人力资源平均素质的指标——每十万人口拥有各级学校平均在校生人数为例,根据国家统计局2008年的统计数据可以看出,同为每十万人口规模,发达省份中拥有人数最多的,要么是高等学校在校生数,如北京、上海等;要么是高中阶段在校生数,如江苏等。而中部六省中,无一例外的,拥有人数最多的均为初中阶段在校生。并且,即使是初中阶段在校生人数,江西、湖南两省的指标也低于全国平均水平;而湖南的高中阶段在校生数也低于全国平均水平;对于高等学校在校生人数指标,除了江西、湖北高于全国平均水平以外,其他四省均低于全国平均水平(详见表4)。

总之,中部六省劳动力资源整体质量状况,并不理想。而这也成为制约产业竞争力提升的重要障碍。在此背景下,积极引进区域性战略投资者,无论是对人力资本存量的积累,还是对人力资本质的提高,都有重要影响。一方面,投资者进入后,由于生产经营需要而对当地高技能人才产生需求(或提供有吸引力的就业机会,或设立大学和研究机构以招募人才)。这就有效的增加了本地区同业劳动力需求的总规模,提升了人力资本存量;另外,更重要的一方面则是,出于成本和发展战略考虑,区域性战略投资者一般倾向于在当地成立各种研究开发中心进行研发活动。通过吸纳本土人力资本参与这些研发活动,人力资本质量在研发的过程中会很快得到提升。同时其所具有的技术优势与薪酬优势将倾向于招募人力资本更高的劳动力。这还可以有效的促进本地高等教育以及职业技能教育的发展,改善地方人力资本的素质结构;此外,其通过对投资企业以及配套的本土企业员工提供的技术咨询和培训等各种活动,以及本地员工在投资者企业工作期间积累的技能和经验,可以有效的提高本土劳动力的质量。而其拥有的现代化的经营方式与先进的管理理念,也可以有效的影响本土企业的管理者和经理人。所有这些活动以及产生的相关溢出效应,都会积极促进当地人力资本的快速积累和提高。

表4 2008每十万人口各级学校平均在校生数

其实,在国内外市场一体化的推动下,各种生产要素在很大程度上实现了自由流动和优化配置。引入区域性战略投资者,其意义并不仅仅是引进一个大企业,引进一笔资金,而是要引入一个大产业,一个认同本区域发展规划的战略者,一个以资源的聚集、产业竞争力的提升和区域综合实力的提高为目标的中长期投资者。通过区域性战略投资者的引进,一方面,通过资本与产业、企业的有效融合,既有利于中部地区经济内生驱动力的发展与培植,也有利于当地的经济社会现代化进程的推进。另一方面,通过注入优质资产以及对资本、技术、劳动力、管理、设备、营销渠道等各种资源和无形资产进行整合,可以有效的改变原有的产业组织方式,为传统产业引进新技术、新产品,为新兴产业注入新理念、树立新范式,同时有利于在全球范围内整合市场、销售网络和销售渠道,寻求战略合作,提升产业在全球价值链中的地位,以此重新配置资源,形成规模化和集群化运营,从而更快捷地树立区域的竞争优势,培育中部崛起的新增长点。

三、结语

总之,中部地区多年来一直是经济发展的“跟进型”区域,在经济发展战略上似乎一直不为外界所瞩目。随着“中部崛起”战略的出台,中部地区,再次回到了人们的视野。而崛起目标的实现,既需要本土企业的不断发展,产业链条的不断提升延伸,同时也需要积极引进具有一系列高端特征的区域性战略投资者。通过区域性战略投资者的引进,一方面通过直接投入资本对经济增长做出贡献,另一方面通过提升人力资本积累、技术进步、科技实力的增强进而促进产业升级、企业进步等渠道间接促进经济增长。以区域性战略投资者的引进为方式,通过产业竞争力的提升和企业实力的增强,相信实现中部崛起的目标指日可待。

[1]李未无.理性看待外商直接投资对中国经济增长的作用[J].海南金融,2005,(7):8-11.

[2]王涛,赵守国.境外战略投资者参与国企改革重组分析[J].化工管理,2007,(10):8-10.

(责任编辑 吴晓妹)

F127

A

1001-862X(2011)04-0020-006

国家社会科学基金项目“中部地区引进区域性战略投资者研究”(09BJL055)

魏丽华(1979-),女,回族,河北易县人,河北省委党校讲师,主要研究方向:产业经济学;冷宣荣(1966-),女,山东胶州人,河北省委党校教授,主要研究方向:区域经济学。