小叶黄杨叶斑病菌YC06生物学特性与杀菌剂筛选1)

邵阳 刘秋 胡英畅 闫建芳 齐小辉

(大连民族学院,大连,116600)

小叶黄杨(Buxus microphylla)是城市绿化的重要树种之一[1],原产我国西南、华中及福建、浙江、江苏各省,现在各地都有栽培。随着绿化环境中应用面积的逐步扩大,小叶黄杨的感病率也在逐年增加。某些地区小叶黄杨大面积枯死,已严重限制其在各种环境绿化中的应用。大连民族学院生命科学学院微生物工程课题组从小叶黄杨上分离到一种叶斑病病原菌,该菌引起小叶黄杨早期叶片脱落,继而造成小叶黄杨茎斑成丛而死亡,严重危害小叶黄杨的生长。尤其在中国东北地区,该病害普遍流行。叶斑病是甜瓜重要病害之一,全国各地都有发生,也可引起黄瓜、冬瓜、丝瓜、苦瓜等蔬菜的病害,并已引起人们的重视,但目前对小叶黄杨叶斑病类病害的研究非常少。笔者研究小叶黄杨叶斑病致病菌生物学特性及不同药剂药效,明确小叶黄杨叶斑病菌的生物学特性以及生产上常用药剂的抑菌效果,以期为生产上该病害的防治提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试病菌标样的采集、分离及鉴定

小叶黄杨叶斑病病叶采自大连市开发区和沈阳市东陵区,采用叶片组织常规分离方法,PDA培养基培养,获得病菌的纯培养后,接种经冷冻处理的小叶黄杨健康植株,经致病性验证后保存于大连民族学院微生物工程研究室。同时对小叶黄杨叶斑病病原菌进行形态观察及ITS序列分析,ITS序列扩增引物为:ITS1,5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3');ITS4,5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3')[2]。培养基为PDA培养基、Czapek’s培养基[3]。

1.2 病菌生物学特性测定

不同碳源、氮源对病原菌菌丝生长的影响:采用不用碳源,即葡萄糖、麦芽糖、乳糖、可溶性淀粉依次等量替换Czapek’s培养基中的蔗糖进行碳源试验;不同氮源即硫酸铵、氯化铵、硝酸铵、天门冬酰胺依次等量替换培养基中的硝酸钾进行氮源试验。将直径为3 mm的病原菌菌饼分别转接到含不同碳源、氮源的平板培养基上,每一处理重复3次,在25℃恒温条件下培养,5 d后采用十字交叉法测量菌落直径[4]。

不同碳源对病原菌孢子萌发的影响:以葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、甘露聚糖为碳源分别配制0.1%和0.2%的糖溶液,在25℃恒温条件下培养20 h,以清水作对照,统计孢子萌发率,每一处理重复3次。

pH值对病原菌菌丝生长的影响:灭菌后的PDA培养基在无菌条件下,用0.1 mol/L的盐酸和0.1 mol/L的氢氧化钠调节pH值,分别将培养基设计为3、4、5、6、6.5、7、8、9、10、11共10个pH值梯度。将病菌转接到PDA培养基上,每个处理3次重复,在20℃恒温条件下培养,5 d后采用十字交叉法测量菌落直径。

光照对病原菌的影响:设置连续光照、连续黑暗、黑暗和光照各12 h交替3个处理。病原菌转接到PDA平板培养基上,在上述条件下25℃恒温培养,5 d后采用十字交叉法测量菌落直径。

1.3 杀菌剂抑菌效果测定

以PDA培养基为基础培养基分别加入不同质量浓度的50%福美双、50%扑海因、70%代森锰锌、70%甲基托布津、50%速克灵、50%农利灵、50%特富灵、20%断灰、50%翠贝、40%福星、72%克露共11种杀菌剂化学农药,将病原菌转接到相应的含药培养基上,在25℃下恒温培养5 d测量菌落直径,并计算EC50[5]。菌丝生长抑制率=[(对照菌落直径-处理菌落生长直径)/对照菌落直径]×100%。以杀菌剂质量浓度的自然对数为X轴,以抑制机率为Y轴,做散点图,求得直线回归方程,计算出EC50。

2 结果与分析

2.1 小叶黄杨叶斑病菌病原鉴定

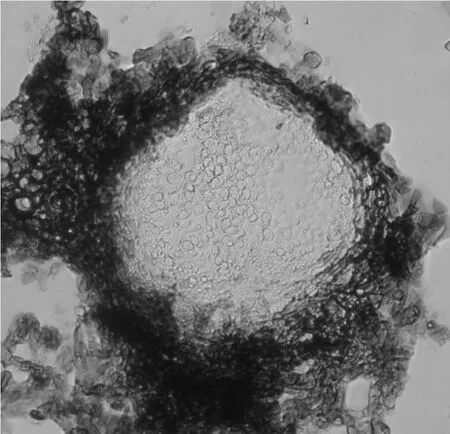

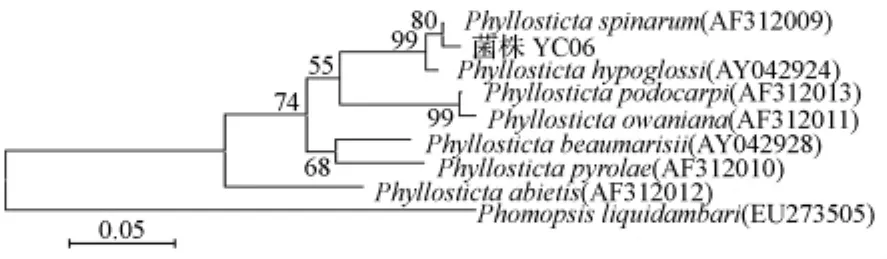

Phoma和Phyllosticta2属间的分类一直存在许多争议。自Phoma和Phyllosticta2属建立以来,主要依据Saccardo的分类标准进行分属,2属的分生孢子器和分生孢子的形态、色泽、大小均极相似[6]。Van der Aa等[7]报道,Phyllosticta属的分生孢子产生尾状非细胞附属物,同时,根据该附属物的长短、分生孢子及分生孢子器形态对Phyllosticta属下种进行分类。本研究分离的小叶黄杨叶斑病病原菌生长缓慢,20 d菌落直径为50 mm,形成圆形或近圆形菌落,墨绿色至深橄榄色。分生孢子器球形或亚球形,埋生或半埋生,直径175~220 μm,高120~150 μm,壁厚15~20 μm,单生,褐色至黑褐色,有孔口,偶尔略突起呈喙状(图1)。产孢细胞卵圆形、烧瓶状或短圆柱形,无色单细胞。分生孢子椭圆形或卵圆形,无色,大小(10.0~12.5)μm×(7.5~10.0)μm,平均值为11.5 μm×7.88 μm,分生孢子长宽比为1.41,具一根不分支、纤弱的黏液状附属物,长12.5~45.0 μm(图2)。对小叶黄杨叶斑病病原菌的ITS序列分析表明,该病原菌为Phyllosticta spinarum(图3)。GeneBank登录号为EU275150。

图1 小叶黄杨叶斑病病原菌分生孢子器的形态

图2 小叶黄杨叶斑病病原菌分生孢子的形态

2.2 不同碳源、氮源对病菌生长的影响

在含有葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、甘露聚糖5种不同碳源的培养基中,小叶黄杨叶斑病菌菌落直径分别为66.3、68.9、59.1、56.2、54.3 mm。其中乳糖生长最为缓慢,气生菌丝稀疏。在含葡萄糖、麦芽糖、蔗糖的培养基中气生菌丝均为白色,基生菌丝为乳白色,其中麦芽糖生长最好,扩展速度较快。在含有硝酸钾、硫酸铵、氯化铵、硝酸铵、天门冬酰胺5种氮源的培养基中,有机氮源天门冬酰胺生长最好,菌落直径为58.9 mm,菌丝茂盛,呈白色。硝酸钾的生长情况次之,菌落直径为55.1 mm。病原菌利用氯化铵最差,菌落直径只有14.3 mm,气生菌丝扩展较慢并且只在菌片上生长。天门冬酰胺的基生菌丝茂盛,中心呈褐色。硝酸钾次之,基丝呈乳黄色。

图3 菌株YC06 rDNAITS序列分析聚类结果

2.3 不同碳源对病原菌孢子萌发的影响

以清水为对照的5种碳源对病原菌孢子萌发影响的试验结果表明,0.2%蔗糖溶液为病原菌孢子萌发的最佳碳源,0.2%麦芽糖溶液次之,而在清水中,孢子几乎不萌发。

2.4 pH值对病原菌生长的影响

不同pH值对病原菌生长的影响试验结果表明,该菌在pH值3~11时均生长良好,差别不明显。说明该菌适宜生长的pH值范围广泛。其中在pH=5.5的条件下,生长略好。菌落的气生菌丝、基丝生长茂盛,基丝均为墨绿色,产生分生孢子器。

2.5 光照对病原菌的影响

在连续光照、连续黑暗、黑暗和光照各12 h交替3种条件下菌落直径分别为74.8、56.5、69.7 mm,说明该菌种在光照条件下生长能力强于其它条件。

2.6 杀菌剂对病原菌生长的影响

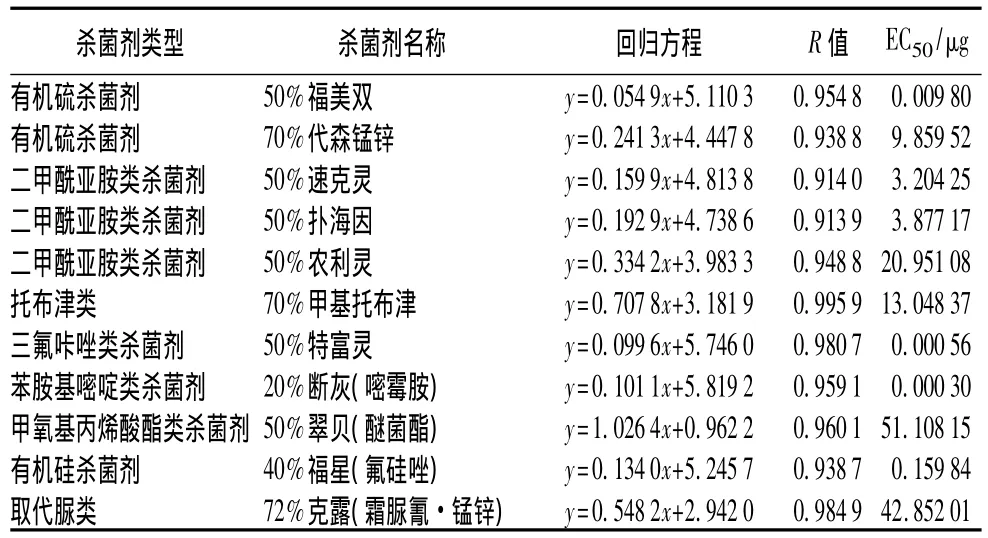

比较11种杀菌剂的EC50,25%断灰对病原菌的抑制效果最好,其EC50为0.000 30 μg。50%特富灵次之,其EC50为0.00056 μg。50%翠贝和72%克露对病原菌的抑制效果最差(表3)。

表3 杀菌剂对病原菌的抑菌效果

3 结论与讨论

小叶黄杨叶斑病菌菌丝生长的最佳碳源为麦芽糖,最佳氮源为天门冬酰胺。在20~25℃下、各种pH值条件下以及光照条件下菌丝生长良好。在25℃下小叶黄杨叶斑病原菌在0.2%蔗糖溶液中孢子发芽率最高。通过对11种农药的EC50的比较,20%断灰对病原菌抑制效果最好,50%特富灵次之。断灰农药通用名称为嘧霉胺,属于苯胺基嘧啶类杀菌剂,为当前防治灰霉病活性较好的杀菌剂。其作用机理是通过抑制病菌浸染酶的产生从而阻止病菌的侵染并杀死病菌。特富灵为三氟咔唑类杀菌剂,其作用机理为麦角甾醇生物合成抑制剂。最初用于麦类、果树、蔬菜等白粉病、锈病的防治。二者均为新型低毒性杀菌剂,可作为防治小叶黄杨叶斑病的首选药物。在8类杀菌剂中,取代脲类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对该病原菌的抑菌效果均不明显。而在2种有机硫杀菌剂中,虽然福美双的抑菌效果较好,但由于其毒性,福美双已被联合国环境规划署、联合国粮食及农业组织限制使用,因此,建议不采用福美双进行该病害的防治。二甲酰亚胺类杀菌剂的速克灵和扑海因,以及有机硅杀菌剂福星可作为防治该病害的使用的备选农药。

叶点霉属(Phyllosticta)是球壳孢目中的重要属,其中很多种是引起植物叶、茎和根部病害的重要病原菌,能引起叶斑、茎枯、根腐、果腐或颖枯等症状,常造成植物早期落叶和腐烂[7]。目前国内外关于叶点霉属对小叶黄杨危害的研究较少,但近年来由该病原菌引起小叶黄杨叶斑、茎枯乃至成丛死亡的现象越来越严重。笔者在致病性测定过程中,发现冻伤更易接种成功,这和东北寒冷地区,小叶黄杨叶斑病发病严重的现象相吻合,即小叶黄杨受到冻伤,将加剧该病害的发生。目前,随着人们绿化意识逐步增强,小叶黄杨的利用将更加广泛,所以及早开展小叶黄杨叶斑病的防治是有必要的,笔者的研究结果将为生产上该病害的防治提供一定的理论基础。

[1]杜凤国,于晓光,吕伟伟,等.小叶黄杨抗寒性的初步研究[J].北方园艺,2011(2):98-100.

[2]刑晓科,郭顺星.从ITS序列探讨猪苓与其伴生菌的亲缘关系[J].微生物学通报,2004,31(2):34-36.

[3]方中达.植病研究法[M].3版.北京:中国农业出版社,1998:46-50.

[4]王树和,许晓利,郭岩,等.4种杀菌剂对八仙花叶点霉菌的毒力测定[J].河南农业科学,2006(9):91-92.

[5]慕立义.植物化学保护研究方法[M].北京:中国农业出版社,1994:79-81.

[6]于莉,鲍文杰,张英,等.Phoma和Phyllosticta两属分类的研究进展[J].吉林农业大学学报,1995,17(4):102-107.

[7]Van der Aa H A,Vanev S.A revision of the species described in Phyllosticta[M].Utrecht:Centraalbureau voor Schimmelcultures,2002.