电镀铜粒影响因素探究

陈于春 田清山

深南电路有限公司

1 引言

近年来,印制电路板在电子安装业界中越来越占据重要地位。印制电路板的终端客户对于印制板外观的要求也越来越高,而电镀铜粒经蚀刻后若仍然残留板面或线条上,经阻焊印油或化金等表面处理后,在板面会呈现凹凸不平状。难以满足客户及其终端对于外观苛刻的要求。为此,电路板板面铜粒问题改善显的尤为重要。目前多数公司在对于成品板面铜粒问题多采取蚀刻后打磨方式,但随着PCB板朝精、细、密的发展趋势看,从源头控制铜粒产生才能最有效,最快捷,最节省的满足产品外观需求。本文从电镀铜粒着手,简述铜粒产生的影响因素,并提出可行性建议,给整个铜粒状况改善提供思路和方向。

2 板面铜粒产生机理

2.1 电镀过程

电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程。电镀时,镀层金属做阳极,被氧化成阳离子进入电镀液;待镀的金属制品做阴极,镀层金属的阳离子在金属表面被还原形成镀层。如图1所示为电镀过程中阴阳离子的迁移过程:

图1

2.2 铜粒在生产中的表现和产生机理:

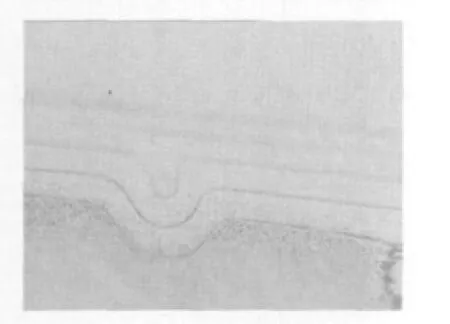

电镀铜时,作为镀层金属的铜离子在待镀电路板板面被还原成均匀光滑的铜镀层,偶尔也会在板面出现凸起的铜颗粒,如图2所示,切片表观如图3所示。蚀刻后板面若不经过打磨处理,再经绿油或化金,板面的凹凸不平呈现的更为明显。严重影响产品的外观。

当电镀槽中电流异常、待镀板件板面受到污染或导电性杂物粘附于待镀板面时,镀液中的阴极极化过小,Cu2+还原放电速度太快,晶核形成速度小于成长速度,则结晶粗大,由于作为待电镀的板面放电的活性点少,粗大结晶上因凸起而易产生尖端放电,主盐金属离子在这些点上更容易放电,由此产生恶性循环。若还原所形成的金属原子来不及排列成正常结晶,则会胡乱堆积而产生粗糙,直观表现在电路板板面即为铜粒。

图2

图3

3 板面铜粒影响因素解析

3.1 电镀缸中电流密度及离子迁移对铜粒影响探究

多数公司酸性蚀刻流程,板件在电镀后有铲平处理板面铜粒,能有效降低铜粒缺陷。但是碱性蚀刻流程时,电镀后板面无法铲平处理。即使蚀刻后,考虑到精细线条,也只能采取手动打磨的方式处理铜粒问题。为此选取图电工艺的电镀线进行铜粒问题探究。

鼓气加摇摆的电镀方式目前应用的最为广泛,其原理就是利用鼓气对溶液进行搅拌,让Cu2+很快的能够得到迁移。垂直于阳极的摇摆方式是给板面一个正压力,强迫溶液穿过孔内,从而起到了溶液交换的目的。此方法的弊端在于若板比较厚、孔比较小,则摇摆的行程要较大、且速度适中才能起到孔内溶液交换的目的。

3.1.1 铜离子数量与电量的关系

按照CuSO4: 60 g/L计算,1L电镀液中含有×6.02×1023=1.448×1023个Cu2+,1 mm3里面则含有1.448×1017个;从电镀液浓度下降1%处起直到被镀物表面为止的一薄层液膜称之为“阴极膜”,一般阴极膜厚度在0.2 mm左右。现在我们假设厚度为0.01 mm的阴极膜内所有铜离子都可以在瞬间顺利的电镀到阴极上,则我们可以把这0.01 mm的厚度看成一个面,单位面积的这个厚度里面所含有的Cu2+则为面密度。根据以上规定,则Cu2+的面密度为1.448×1015个/mm2。当电镀3.0 mm板,0.25 mm孔,且单位时间内溶液交换及时彻底时,其孔壁面积上存在的Cu2+数目为1.448×1015×3.14×0.25×3.0=3.41×1015个。我们按照电流密度为10ASF计算,那单位时间内可以提供的电子数量×3.14×0.25×3.0×6.24×1018=1.58×1015个,则可以还原7.9×1014个Cu2+。

从上述数据可以得出,单位时间内溶液可以提供的Cu2+数量是单位时间内能够还原Cu2+数量的1.83倍。也就是说,如果溶液交换很充分,则单位时间内溶液提供的Cu2+只能有大约一半被还原成金属Cu。由此可以说明,若孔内电荷分布均匀,且溶液交换充分,则电镀出的铜厚应均匀性很好。

同样的道理,若电流密度过大或本身溶液中酸铜比例失衡(硫酸铜含量低)时,溶液中可提供的铜离子较之正常电流时期用于还原的铜离子量会较少,电流的过度集中或电流的波动势必造成铜粒的产生。实际生产过程中,整流机波动较大时,有出现过镀铜粗糙。

3.1.2 Cu2+输送方式

在1 mol/L硫酸铜溶液中以1 v/cm电位梯度在25 ℃下进行电镀,Cu的绝对迁移率是5.9×10-3mm/s。当阴阳极相距10 cm在3V下操作时,阳极溶出的铜离子要93 min才向阴极走1 cm远,要15小时才能达到阴极表面。故知电镀的成果,电迁移所占的功劳实在不大。而当溶液温度为25 ℃时,Cu2+扩散速度大约为0.4 mm/s,同样扩散在长时间电镀的过程中作用也不明显。

光亮剂不足及槽液温度过高时,铜缸中铜离子的迁移会变得异常迅速,急剧的附着于阴极板面上,同时因光亮剂的缺失,呈现出不规则的附着和生长。电镀完成后呈现为铜颗粒。

3.1.3 电镀缸中影响铜粒因素小结

槽液温度过高,阴极电流密度过大,铜离子含量低,阳极袋破裂造成金属小颗粒混落溶液中等。以上因素单一或综合影响,导致有效的铜离子不能稳定致密的附着于电路板板面上。从而形成铜颗粒。

3.2 电路板板面电镀前污染对铜粒影响探究

3.2.1 板面静电对铜粒影响

物质由分子组成,分子由原子组成,原子由带负电的电子和带正电荷的质子组成。当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一物体得到一些剩余电子而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。这样,运动的物体在与其它物体接触及分离的过程(如摩擦)中,就会带上静电。

图电流程板件经加厚电镀后仍经过许多流程,包括外图前处理刷板----贴膜---曝光---显影等诸多流程,且外图段多为水平线,和滚轮接触摩擦的几率会大,因此板件板面产生静电抑或受到污染的概率还是较大。

板面静电对PCB线路板影响的理论分析:

这种程度的静电放电对线路板表面铜造成的电击,足以产生极小的铜粒,导致短路,或者产生线路缺口,影响电性能。

对静电对PCB线路板影响试验验证:

对上述理论分析,做了如下具体试验(见表1)以希求得实际支持。

表1 静电放电对线路板图形的影响

图4 静电放电后产生的微小铜粒

图5 静电放电后产生的微小铜丝

从上述试验可以肯定的是,线路板表面在强烈的放电情况下,会产生微小铜粒及微小缺口。从收集到的样本和图片可以看出,铜粒、缺口的大小约在5个丝以内。但是这不等于说没有更大的铜粒的存在。若静电作用在图形电镀前产生微小的铜颗粒,经过图形电镀后会呈现出放大的特性。表现在电路板板面上即为铜颗粒或铜丝。

从有关资料查询知,控制由静电引力引起的杂质吸附,对于杂质防范措施的基本原则

(1)杂质发生量+杂质带入量<杂质排除量

(2)减少杂质发生(不使用有灰尘的材料、振动设备可动部位的防尘、防氧化、杀菌)

(3)减少杂质带入(缩短开口时间、堵塞缝隙、进气口过滤、禁止带入污染物、除静电)

(4)加大杂质排除(清扫、过滤、集尘、抑尘、粘着除去、清洗)

综上可知,板件在经外图段时,对外图洁净度的要求和防静电的要求是极高的。

2.2.2 胶类物质对铜粒的影响

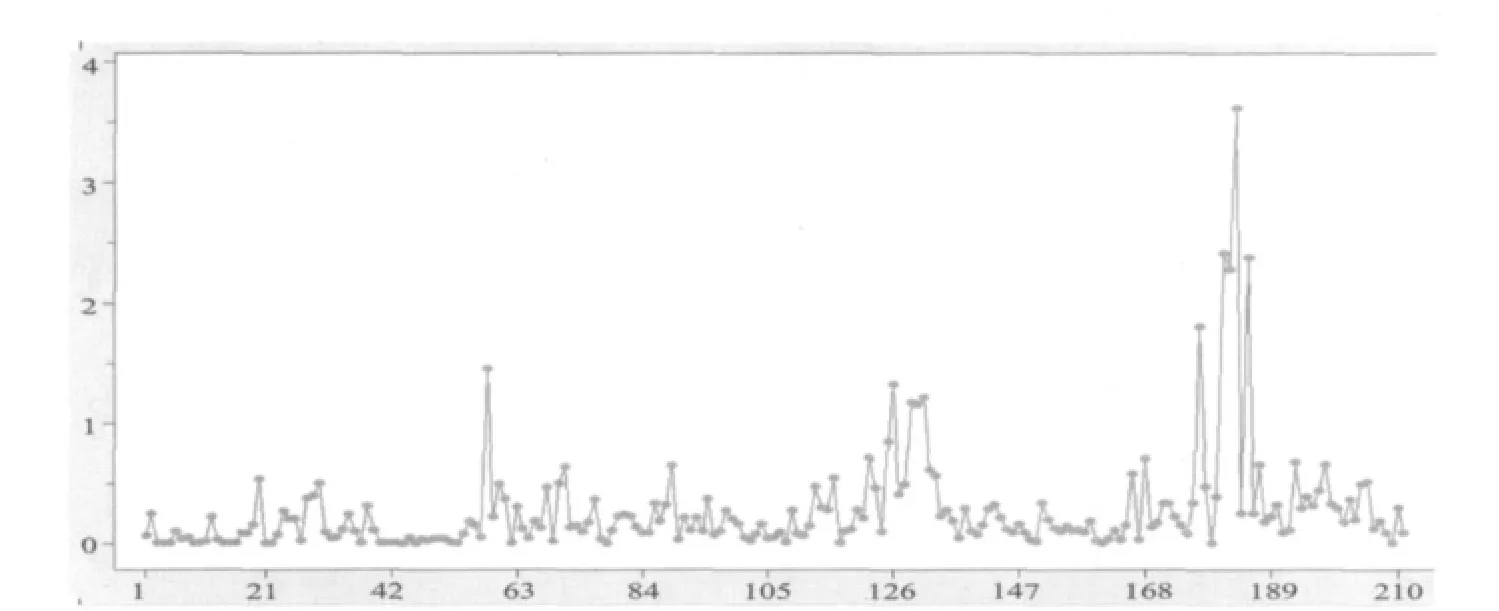

我公司自2010年3月初开始更换外图贴膜胶辊的供应商,在使用过程中,发现接近更换寿命时,平均每隔5~6周时间就会产生异常铜粒(图6)。为此在异常铜粒发生时,进行试验模拟验证胶辊对异常铜粒的影响。

图6

现场选取一异常铜粒严重的板件a,进行实验验证:

表2 异常铜粒影响因素

实验说明:①异常铜粒非电镀线产生.②外图为造成异常铜粒的主因。

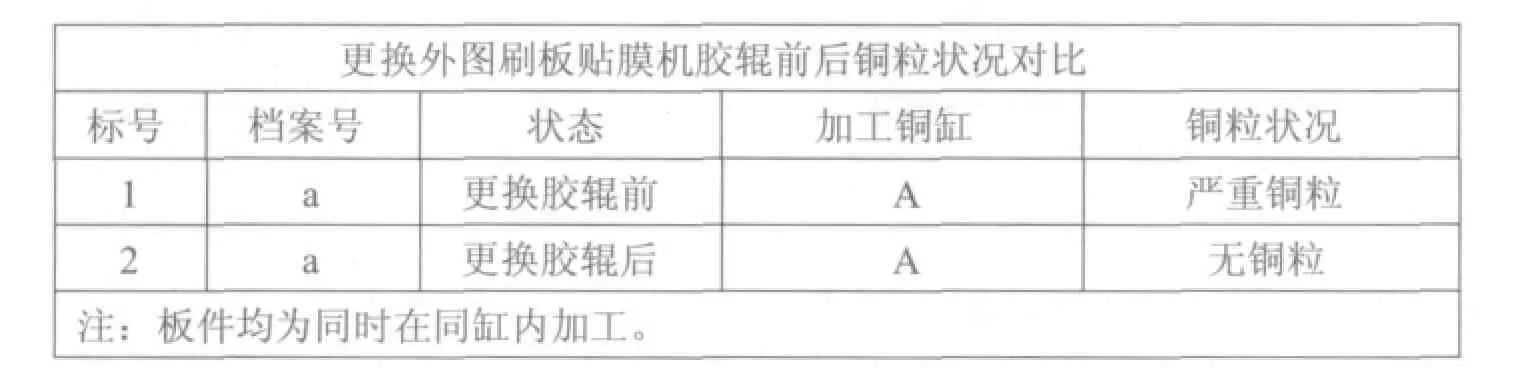

为此将问题锁定在外图段,同时通过实验证实外图胶辊对异常铜粒贡献大,为此进一步实验:

表3 异常铜粒影响因素

实验说明:胶辊为造成异常铜粒的根因。

从原理上推断,更换后的胶辊在贴膜时,作用干膜及板面的静电要较大,在板边呈现较大的静电,放静电过程时,作用板件板边并产生微小的铜颗粒,经图电后呈现放大。

为此,确保胶辊质量,一方面有效预防胶辊掉胶,同时能有效降低板件板面静电,改善异常铜粒的产生。

2.2.3 板面手指印或水质异常对铜粒影响

板面若有严重的手指印,或使用很旧的掉胶手套抓摸板面时,虽经电镀前处理除油、微蚀等处理,一方面对于严重的手指印或胶状晶体小颗粒的粘附,电镀前处理难以清除掉。另一方面旧手套的抓摸,电路板板面晶核的排布会发生变化,造成还原所形成的金属原子来不及排列成正常结晶,则会胡乱堆积而产生粗糙,直观表现在电路板板面即为铜粒。

现场实际选取大铜箔面板件,在夹板操作时,操作员工裸手抓进板面铜面,经电镀后呈现较明显的堆状铜粒(图7)。而未接触到区域无铜粒异常。

图7

当水质中含有过多细菌时,在光亮酸铜液中,会造成阳极Cu原子的不完全氧化、阴极上的Cu2+的不完全还原以及Cu2+的歧化反应,都不可避免地产生一价铜Cu+,从而形成Cu2O粉末,微细的Cu2O粉末也会悬浮于镀液中,当其夹附于镀层中时,即产生铜粒。尤其在酸铜光亮剂敏感电镀线体会体现更为明显。如图8为A电镀线水洗缸中有细菌和正常时期的对比,水质异常时期板件电镀满板铜粒。更换为正常纯水后,板面无铜粒异常。

图8

2.3 电镀周边附属设备对溶液洁净度的影响

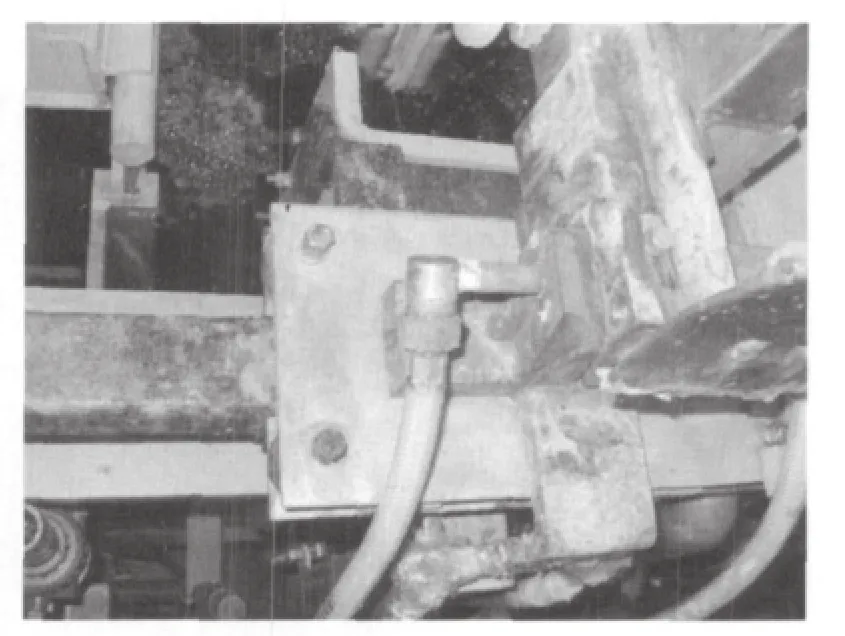

2.3.1 过滤效果

众所周知,垂直电镀线受其特殊的敞开式特点影响,外界的灰尘或颗粒会跌落缸体中。电镀线老化后,电镀周边附属设备生锈老化,鼓气段长年未清洁,鼓气中杂质的带入及生锈摇摆电震杂质的跌落缸中,而跌落的杂质成分多为可导电的导体,且在缸体中呈现游离状态,电镀过程中较铜离子更容易粘附板面上,形成铜粒。

为此,倒缸过滤和日常保养时,过滤棉芯的更换,确保过滤效果显得尤为重要。

图9

图10

2.3.2 铜阳极的补加方式

在电镀保养时,会进行铜阳极的补加,通常补加铜阳极时,先会采取将阳极袋中的阳极敲下,然后再行补加。在敲实阳极的过程中,会伴随着阳极袋中微小晶体颗粒的落出。虽然事后有电镀通电处理,但是对于新加入的阳极,表面形成阳极膜同时需要一段时间。实际跟进过程中也发现,电镀线保养后加工的前几批板件铜粒高于正常状态下的铜粒不合格水平。

2.4 其它影响因素

2.4.1 电镀前孔金属化影响

微蚀槽铜含量过高或气温偏低造成硫酸铜晶体的缓慢析出;槽液浑浊,污染。活化液多数是污染或维护不当造成,如过滤泵漏气,槽液比重偏低,铜含量偏高活化缸使用时间过长,3年以上,这样会在槽液内产生颗粒状悬浮物或杂质胶体,吸附在板面或孔壁,此时会伴随着孔内粗糙的产生。

2.4.2 电镀过程操作

(1)电镀时空夹点,造成电镀时空打电流。

(2)阳极袋破裂,阳极泥析出。将杂质落入缸中。

(3)电镀边条过脏,未清洁处理,将杂质带入铜缸中。

3 结论

通过实际跟进铜粒改善过程,我们可以看到,电镀板面铜粒影响因素涉及人,机,料,法,环,测等多个环节。板面铜粒是诸多影响因素的一个综合产物。为此,对于过程中各个影响因素的综合控制才能有效抑制和改善铜粒问题。人员操作,环境控制,水质监控等对于铜粒的产生影响较大。需要急切给予控制。外图贴膜胶辊,电镀上下板使用的胶手套等胶类物质对批量异常铜粒产生贡献大,需要从其使用寿命和规范上进行控制。

[1]朱家骏.林克文等.电路板湿制程全书[M].台湾电路板协会, 2005.

[2]袁诗璞.电镀基础讲座, 镀层的凸起不平故障[M].

[3]王洪奎. 硫酸盐光亮镀铜工艺的几个问题[M].

[4]蔡积庆.电解铜薄中异常粒子成长的解析[M].