《让子弹飞》先锋与媚俗

赵勇

《让子弹飞》先锋与媚俗

赵勇

《让子弹飞》表面上拍的是一部“西部片”,骨子里却对暴烈的革命叙事心驰神往。通过巧妙的“伪装”,拨动了观众政治无意识中的那根琴弦,让大家在滚滚红尘中对革命叙事进行了一次意味深长的缅怀。

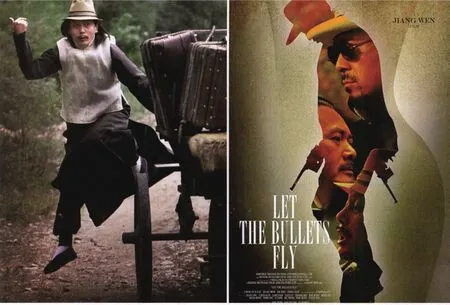

本不急着看这电影,但有人推荐说姜文拍得“很爷们”,网上又说此片“无尿点”,便决定看它一回。这两天,我不仅看了《让子弹飞》,而且回过头去看了看《响马县长》;不仅看了《响马县长》,而且在网上读了读马识途的《盗官记》。众所周知,《让子弹飞》便是改编于小说《盗官记》,但实际上这篇小说早在1986年就被《响马县长》(导演李华,编剧钱道远)改编过一回了。当年的《响马县长》改编得无声无息,今天的《让子弹飞》却改编得动静如此之大,确实让我感到惊奇。

中国特色的美式西部片

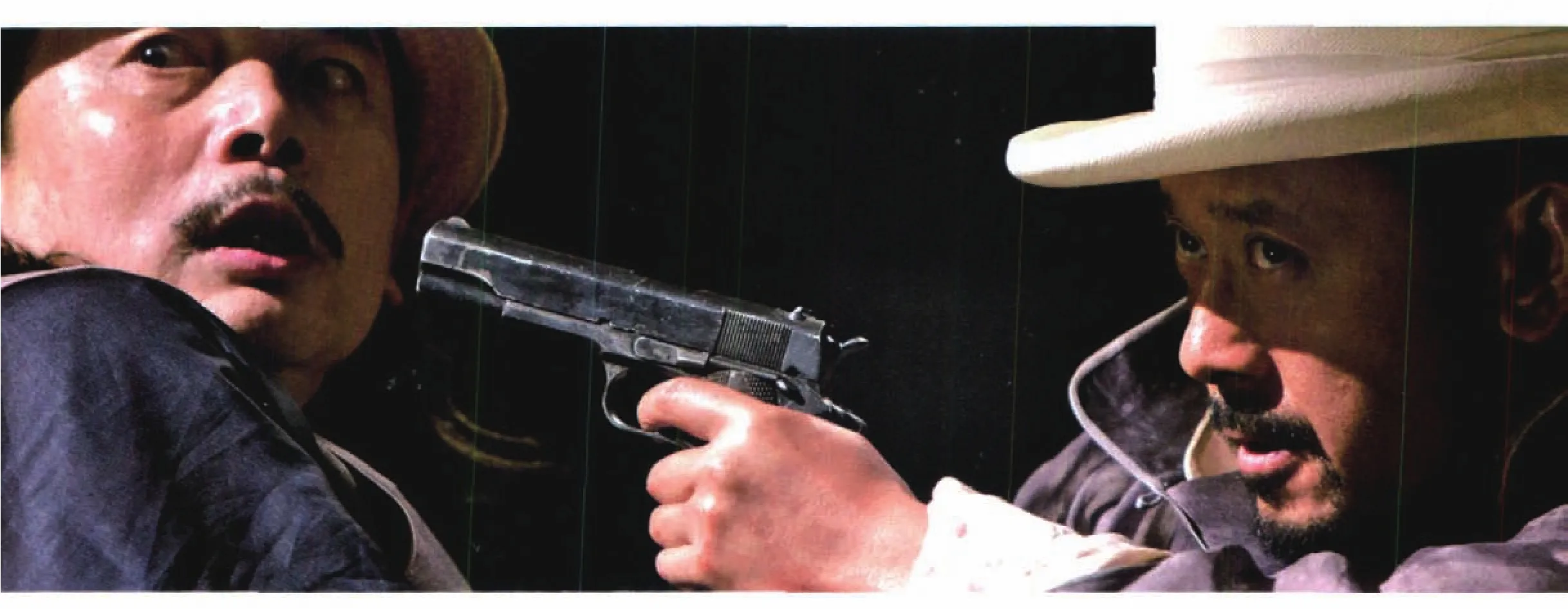

《让子弹飞》果然“好看”。这显然与三个大牌明星演员有关。姜文是演土匪起家的,《红高粱》里的“我爷爷”早就给他输入过匪气和正气;周润发有演黑帮老大的底子,葛优经过“冯氏贺岁片”的锻造之后,演骗子自然是轻车熟路。他们仨聚在一块演对手戏,想演得难看都没人信。君不见影片开场后不久,汤师爷那一声“恩爱”一声“忍耐”,活脱脱喊出了冯小刚贺岁片的某种风格,让人忍俊不禁。

但姜氏电影毕竟不是冯小刚的贺岁片,它在快节奏的镜头转换中密不透风地讲述了一个扣人心弦的故事。想到一些所谓大片,或者有画面没故事,或者连故事都编不圆,那么《子弹》的情节曲折便成了它吸引观众的一个法宝。有人说,《子弹》是中国烂片时代的一流电影,这话说得基本靠谱。

《子弹》也让我想到了我们这个视觉文化时代。视觉文化之于电影,一般的理解是以视听冲击代替故事情节,但好的视觉文化不但应该视听冲击与故事情节并重,而且要信息量大。《子弹》用了4000多个镜头,姜文也说他把能拍八部电影的东西拍成了一部电影,可见这部影片的密实程度。而这种“密实感”虽说是姜文的风格,但又何尝不是视觉文化时代的另一个特点?如今,我们的视听感官已被密集的信息塑造过,再来看那种清汤寡水的电影就觉得不过瘾。比如,《山楂树之恋》拍得确实很“纯净”,但它也“纯净”得没有了信息量。这种电影据说把观众看哭了,但我想也能把观众看睡了。

当然,《子弹》不光只是好看或信息量大,那里面还有姜文的“想法”。姜文本来就是一个有想法的导演,《子弹》拍得很有想法自然并不奇怪。但为了把《子弹》的想法说清楚,我们不妨把它与《盗官记》和《响马县长》略作比较。《盗官记》中的张麻子与黄大老爷结有私仇,便发誓与黄大老爷一辈子作对,直到报仇雪恨为止。而张麻子买官进城当县长,也是为了尽快报仇。最终他虽如愿以偿,亲手杀死了黄大老爷,但自己也落入敌手,被押赴刑场,执行枪决。《响马县长》基本上延续了原著的思路,只不过与原著相比,张麻子被塑造得更像一个革命党人和游击队长。于是他赴死之时,大义凛然,正气冲天,以土匪之躯书写出一个革命党人的英雄篇章。这自然是意识形态国家机器之手梳理下的结果。

“重要的不是故事讲述的年代,而是讲述故事的年代。”这句叙述学的名言也适用于《响马县长》和《让子弹飞》。如果说80年代的《响马县长》把《盗官记》意识形态化了,那么20多年后,《子弹》首先是去意识形态化。张麻子不再是长工出身苦大仇深,而是曾经做过松坡将军的手枪队队长;不再是那个买官进城报私仇的“响马县长”,而是变成了一个兼具“顽主”之态和杀富济贫之心的“西部牛仔”。通过变换张麻子的出身、心态与动机,姜文接通了中国传统文化中绿林好汉的精气命脉,但更重要的是,他也延续了好莱坞西部片、警匪片中孤胆英雄的文化谱系,以至于让《子弹》变成了“有中国特色的美式西部片”。这种改头换面是姜文对军阀混战时期盗官故事的想象,又何尝不是对观众想象的迎合?

上个世纪八十年代,导演与观众都还没看过多少“西部片”,土匪也就被想象成了赵勇刚或李向阳;而经过欧风美雨的熏陶之后,那个穿着对襟褂子、长工出身、土里土气、小打小闹的山大王已不能满足人们的期待视野,于是姜文让张麻子穿洋服、听洋曲、使双枪;霸气外露、胸怀祖国、放眼世界,经过如此这般古为今用、洋为中用的精心制作后,《子弹》果然一片叫好,也满足了全球化时代的文化想象。

《子弹》还满足了人们的现实联想。比如,小六子的“凉粉血案”已被联想成“开胸验肺”,“公平,公平,还是他妈的公平”的台词已被解读成普世价值,甚至鹅城、铁门、枪打出来的叹号与问号等等也有了某种暗示。如今,《子弹》在网上已得到网民们的隆重解读和狂欢阐释,于是这部电影句句有隐喻,处处含影射,明修栈道,暗度陈仓,姜文已成寓言大师,《子弹》也成了批判现实的力作。这种现实联想乃至过度阐释至少说明,人们在当下现实已积累了过多的负面情绪,《子弹》把人们的现实之怨勾了出来,它也成了释放怨怼之气的安全阀。我以为,如果《子弹》真有这么多的寓意,那么它在去意识形态化的同时,也再意识形态化了。它去掉的是当年加在它身上的主流意识形态,却重新植入了一种新的意识形态。这种意识形态是掘土机,在历史与现实之间掘出一条秘密通道,人们在这条通道里奔走相告,然后个个都成了“穿越”高手。《子弹》因此给人制造出一种隐秘的欢乐。

革命叙事中的暴力美学

然而,这条通道并非阳关大道,而是小径分叉。在那些分叉之处我看到了《子弹》的新瓶装旧酒,换汤不换药,它在不经意间(或许是富有深意地)接通了革命叙事中的暴力美学。

电影中有张麻子“发动群众”一场戏,起初他给群众散银子,群众拿走了银子却又全部交给了黄四郎;然后他又给群众发枪,群众拿起了枪,且在“枪在手,跟我走,杀四郎,抢碉楼”的几番鼓动下一拥而上,但跟着跟着便一哄而散。当张麻子终于杀了黄四郎的替身,群众才上演了一出“收拾金瓯一片,分田分地真忙”大戏。在这场戏中,群众杀声震天,愤怒声讨假四郎;张麻子手起刀落,血溅白上衣等等,固然是为了让群众放下包袱,轻装上阵“抢碉楼”,却也让我想起了钱理群对“社会主义现实主义”新小说的相关分析:“群众性的暴力,被描写成革命的狂欢节,既是阶级斗争的极致,也是美的极致:作者所欣赏的正是这种强暴的美”。

我想,姜文也是欣赏这种暴力美学的,否则他不会“编造”出这个大场面。这很可能意味着,姜文虽然表面上拍的是一部“西部片”,骨子里却对暴烈的革命叙事心驰神往。而《子弹》通过巧妙的“伪装”,也拨动了观众政治无意识中的那根琴弦,让大家在滚滚红尘中对革命叙事进行了一次意味深长的缅怀。

暴力美学是后现代电影的特点之一,如果从这个角度定位《子弹》,《子弹》的表现形式便显得先锋;但暴力美学同时也是被国家意识形态确认过的美学原则,在这个意义上,《子弹》的观念又显得陈腐和媚俗。为什么姜文的“想法”落实成《子弹》后会如此摇摆?为什么这部电影会在先锋与媚俗之间游走?原因或许多多,但商业片与艺术片的矛盾不得不提。

姜文是拍艺术片的高手,从《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》到《太阳照常升起》,姜文一路走来,每部艺术片拍得都很精致。但《鬼子》被禁无法公映,《太阳》又拍得叫好不叫座,此等遭遇一定让姜文心生郁闷,于是他决定把《子弹》拍成一部商业片。姜文说:拍个挣钱的片子并不难。而《子弹》中那句“站着都能把钱挣了”台词固然彰显的是张麻子的匪气和霸气,但也未尝不可看作姜文向那些商业片导演的叫板之词。为了把这部电影做成一部能赚大钱的商业片,投资人马珂在宣传上做足了文章。

马珂在接受《南方周末》记者采访时透露:他投资1个亿,拿出了5000万做宣传;他“怀着一颗冠军的心”,不但要让《子弹》成为今年的票房冠军,而且要让它成为中国电影史上的冠军。与此同时,姜文也在此片中加入了许多商业元素。一些台词的设计(比如“你是要杀我还是要睡我”,一些剧情的编排(比如为师爷那个八岁傻儿子设计的那场戏)纯粹是为了制造噱头。而整个电影那些不必要的夸张、搞笑、打酱油和无厘头,不光意味着《子弹》是“给力”之作,也是用力过猛之作。因为姜文是在“较劲”——与自己以往的片子,与商业片导演,甚至与广电总局较劲,他也就在一些地方丢失了他的诚实,而变得咋咋呼呼神神道道了。

但姜文是不甘心仅仅把《子弹》拍成一部商业大片的,于是他拿着拍艺术片的架势拍商业片,或是打着商业片的旗号拍艺术片,在两者之间穿行。然而,前者探索的是一种表达和观念,走的是精英路线;后者追求的是票房价值,迎合的是大众趣味,所以两者往往会产生矛盾,形成纠结。按照艺术逻辑,姜文的“想法”本该更加稳定,甚至暴力美学也该成为被批判被反思的对象,但商业片思维却要极力呈现那种暴力之美,阳刚之酷。在商业逻辑的引导下,《子弹》失去了姜文以往的含蓄与节制,变成了精英意识与大众趣味的杂糅之作。

话说回来,想到姜文是毛泽东的崇拜者,他以前拍的电影又或多或少被他输入了一种革命情结,《子弹》也变得可以理解了。而真正需要追问和思考的是,当我们喜欢这部片子时,是不是意味着它也照亮了我们残存或者正在潜滋暗长的革命情结?果如是,那么所谓的“告别革命”之路还显得艰难而漫长。

赵勇 北京师范大学文学院教授、文艺学研究中心专职研究员

——从莱昂内与《镖客三部曲》谈起