藏语教育资源的开发现状及对策研究*

□ 卓么措

藏语教育资源的开发现状及对策研究*

□ 卓么措

目前藏区各类教育水平不同程度低于全国平均水平,教育资源配置不公是出现这种差距的主要原因。本文对青海省藏语教育资源的开发现状做了调查,结果显示,藏语教育资源的开发与应用才刚刚起步,尤其是网络教育资源几乎为空白,需要尽快找出存在的问题并提出对策。

青海省;藏语教育资源;资源开发

目前藏区各类教育发展水平不同程度低于全国平均水平。出现这种差距的原因,除了藏区的地域性和历史的原因外,地区间及地区内教育资源配置不公是一个不容忽视的问题。从经济学角度来看,教育公平是教育资源尤其是优质教育资源在全社会的合理、公平配置。教育资源是社会财富的一部分,社会财富分配的不合理结构,是造成包括教育问题在内的各种社会危机加剧的主要原因。教育公平是社会公平的起点,是构建和谐社会的基石。受教育的不公直接影响到受教育者将来经济收入的不平等,使区域差异、城乡差异、阶层矛盾等进入恶性循环,与构建和谐社会背道而驰。而现实的教育资源建设进程并未考虑如何构建符合中国国情的多元文化模式。有学者发出疑问:“西部大开发,基础在教育。然而,发展教育的资源在哪里?”带着同样的困惑,笔者调查了青海省藏区教育资源的开发现状,发现藏语教育资源的开发与应用才刚刚起步,尤其是网络教育资源几乎为空白。这无疑阻碍了藏区教育的发展。因此,需要我们尽快找出存在的问题并提出对策。

一、教育资源概述

在教育活动中,教育资源就是能进入教育实施过程并且能够发挥一定教育价值功能的各种资源的总称。一般意义上的教育资源概念应包括教育人力资源、教育信息资源和教育环境资源三个重要因素。本文中的教育资源指教育信息资源,指在教育系统中传递的各种信息,主要包括教学内容及伴随教学内容产生的其他信息。根据教育资源的定义,我们将藏语教育资源界定为,是指以藏语言和藏文字为信息载体的教育信息资源。

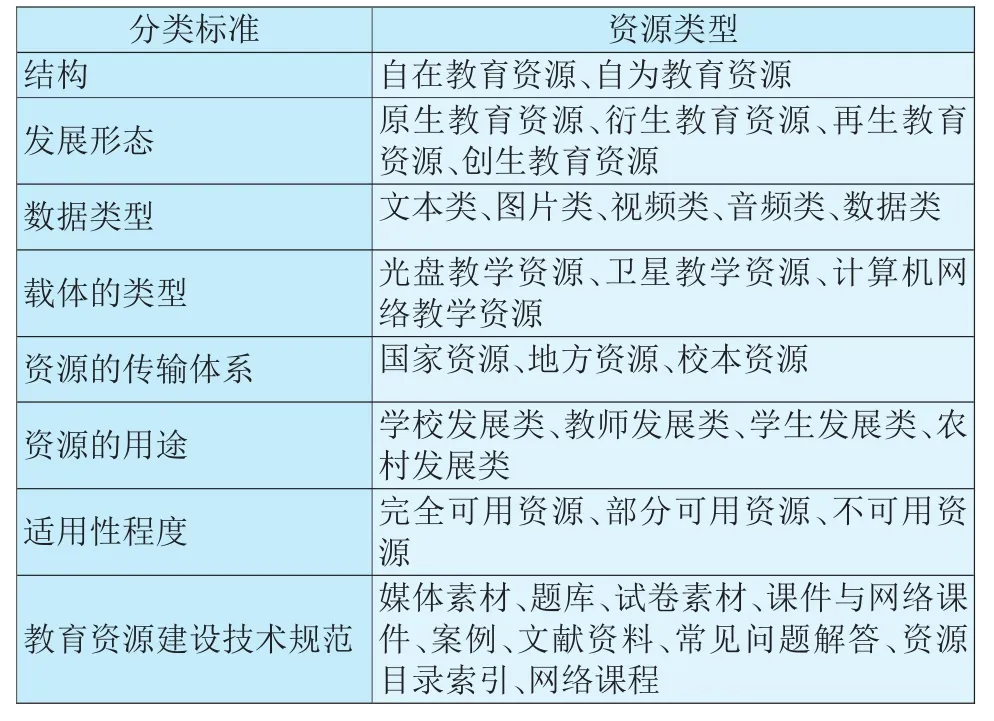

教育资源是当前的一个热点研究问题,相关研究极为丰富。将已有的关于教育资源的分类进行汇总,根据结构、发展形态、数据类型等不同的标准可以将教育资源分为不同的类型(如表1所示)。

表1 教育资源的分类

二、青海藏区教育的现状

青海省地处青藏高原东北部,境内有全国最大的内陆咸水湖──青海湖,是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“江河源头”。青海省是一个多民族省份,境内主要世居少数民族有藏、回、蒙古、土、撒拉等。全省总人口为538万人,少数民族人口251.3万人,其中藏族人口119.1万人,占全省少数民族人口的47.39%。78.8%的藏族人口分布在海南、海西、海北、黄南、果洛、玉树六个藏族自治州。全国少数民族语言使用状况趋势预测报告显示:藏族位列维吾尔族之后,是全国少数民族群众掌握汉语比例最低的民族之一,母语仍是当地最通用的语言。青海省的宗教主要有藏传佛教、伊斯兰教和基督教。藏族、蒙古族、土族信仰藏传佛教,回族、撒拉族信仰伊斯兰教。青海省自然与人文生态丰富多样,多元文化并存的局面造成了其教育类型的复杂性。

随着藏区经济社会的发展,整个藏区社会由汉语所表达的现代词汇大量充斥于社会,人们不得不使用汉语,再加上地方某些领导认为只有汉语才是学生未来生活的必须语言,所以,以藏语为主要教学语言的学校大都逐渐转化为以汉语为主要授课的学校。目前,藏区仅存在两种类型的学校:第一,以汉语为主要授课语言的学校,这些学校还保留一门藏语课程;第二,以藏语为主要授课语言的学校,此类学校一般都处在偏远的农牧业区,藏族学生都不懂汉语。纯粹以藏语为主要授课语言的完全中学的数量已经很少。[1]截至2006年,青海省用藏语文授课的小学859所,在校学生119190人;用藏语文授课的中学69所,在校学生27862人(初中21431人,高中6431人)。[2]

三、青海省藏语教育资源开发现状

(一)基础设施建设

2002年以来,青海省作为远程教育试点省,在国家的大力支持下,相继实施了一批农村中小学现代远程教育工程项目。六个民族自治州共建设教学光盘播放点257个,卫星教学收视点911个,计算机教室211个,各类现代远程教育项目省级共培训师资2271名,农村牧区中小学基本实现了三种模式(模式一教学光盘播放点、模式二卫星教学接收站、模式三计算机教室)的覆盖,全省中小学购置计算机44000余台,生机比达到22:1,建设计算机校园网及局域网655个。[3]

(二)藏语教育资源开发

1.藏语网络教育资源统计

农远工程项目借助于现代远程教育的“天网、地网”,为青海省藏区农村中小学配置光盘播放点、卫星接收点和计算机网络教室,其目的将东部中小学校的优质教育资源远程传送至西部学校,既达到解决西部及农村地区师资匮乏的问题,也让当地教师、学生和农民在学习、生活等方面享受到数字化技术带来的便利。项目的实施对青海省藏区教育发展产生积极作用,同时也出现了新的问题,一方面东部优质教育资源不符合藏区教师和学生的需求,另一方面基于藏语言、文字的教育资源极为匮乏。

笔者登陆国内几个重要的网络教学资源网,希望从网络资源这一角度来了解藏语教育资源的开发与应用现状。从调研结果看,在被调研的国家基础教育资源网(http://www.cbern.gov.cn)、K12中国中小学教育教学网(http://www.k12.com.cn)、中国教学资源网(http://www.cnier.com)、中小学教育资源中心(http://www.edudown.net)、中国教育资源网(http: //www.cnier.com/)、青海省基础教育资源中心(http://zyk.qhdj.edu.cn/jsp/index.jsp)都未发现藏语教育资源。

2.双语教学教材编写

目前青海省开展藏汉双语教学有两类模式,一类模式以藏语文授课为主,单科加授汉语文;二类模式以汉语文授课为主,单科加授藏语文。开展双语教学的教材编写,一类模式除藏语文、汉语文及信息技术自主编写(其中汉语教材由人教社组织牵头、信息技术与西安交通大学合作)外,其他学科均以人教版教材为蓝本,翻译成藏文;二类模式除藏语文外,基本使用人教版教材。[4]2008年8月,海南藏族自治州组织成立中小学藏语文教材编纂工作领导小组和教材编纂委员会,编纂完成了藏语文教材23册,其中小学教材12册、初中教材6册、高中教材5册,并于2009年9月份开始在海南州中小学试用。[5]

3.藏语教学课件、素材开发

青海省在实施农村中小学现代远程教育工程项目的过程中,省电教馆和地方学校合作自制了一部分音频、视频及幻灯类藏语教学课件。其中包括译制的小学语文、小学数学、小学科学、会话、识字等方面的内容,并在一些项目实施较早、师资力量较好、硬件设施具备的基层学校进行了试点。同时,译制了藏族小学生识汉字的大型电视系列教学片《汉字宫》、初中阶段藏语语法教学、藏汉双语会话等方面的音频、视频类资源,并与中央电教馆合作译制了50多万字的网页文稿。[6]

四、存在的问题

(一)资源开发中藏文化的缺失

当前我国的教育资源建设工作,可谓是发展飞速。以网络教育资源的建设为例,国家级、省级、县级各级教育资源,按照学科、年级、教材分类的各类教育资源,资源类型丰富、数量巨大,呈现出一片欣欣向荣的景象。但在调查中发现,大部分网络教育资源是基于汉语的,按照国家课程标准建设,与内地的主流课程和教材相匹配,完全为主流文化服务,藏文化及其他少数民族文化却整体缺失。

(二)东部资源西部用

面对藏区软件资源匮乏的现状,目前采取的主要措施是共享优质教育资源。即东部发达地区的优质教育资源直接拿到藏区来使用。包括东部优秀教师的课堂教学录像、教学案例库、网上课程、电子教材、教学信息资源库等。依托农远工程,国家为藏区输送了大量的光盘教学资源、卫星教学资源和计算机网络教学资源。东部的教育资源为藏区所用,既有优点也有缺点。一方面来自不同地区、不同文化背景的教师与学生打破时空界限,共同学习、共同发展。另一方面,由于藏语是藏区的通用语言,藏族学生的生活世界受到当地自然、生态、宗教、文化的影响,有以母语为载体的概念和直接经验,形成了独特的认知心理特征。而东部的教育资源,远离藏区学生的生活经验、民族文化,不能适合藏区教师与学生的学习需求,以东部地区学校教学情况和东部地区自然与文化实际出发集成的资源体系不能和藏区本土独特的人文融合。

(三)教师的教育资源开发与应用能力较低

长期以来,青海省藏区教育信息基础设施建设薄弱,致使地方电教机构和地方学校的资源开发能力不足,处于比较弱的水平。另一方面,教师的整体信息素养和教育技术能力较低,导致教育资源开发水平及中小学现代远程教育资源的本地化水平不高。笔者于2006年暑假对前来参加青海省农村中小学现代远程教育培训的160名中小学教师进行调查问卷,收回问卷146份,其中有效问卷122份,调查范围涉及青海省的西宁市及51个县的122所学校,调查对象均是各学科任课教师。调查发现,中小学教师的学历层次普遍教低,获得本科文凭教师的仅占24.6%,绝大多数73.8%的教师仅为大专文凭。同时教师的教育技术能力也不容乐观,只有18.9%的教师在教学中经常使用计算机,有59.8%的教师只在公开课、讲课比赛等情况下才偶尔使用计算机,还有21.3%的教师从来不使用计算机。在日常的课堂教学中仍然有62.2%的教师使用传统的“黑板+粉笔”的教学方式。[7]

五、问题解决对策

(一)建立资源共建、共享机制

如果藏区的每个老师、学生都参与到藏语资源建设的队伍中,那么其力量将不可估量。学校和学校之间、学校和社区之间、教师和教师之间、教师和学生之间建立起一个资源共建、共享的平台,而参与到其中的每个人,将既是资源的分享者也是创建者。网络交互、信息资源共享是互联网的重要功能,飞速发展的互联网技术,为资源共建、共享提供了技术保障。

(二)将藏文化资源转化为教育资源

教育的本质是传递人类文化的工具。从教育的角度讲,各种文化都是可利用的资源。博大精深、源远流长的藏文化是中华民族优秀文化的不可缺少的一部分,因此在教育资源的建设中要渗透中华民族多元一体的文化特征。作为主流文化的汉文化固然非常重要,其他少数民族文化也一样应该贯穿在民族地区学校教育的方方面面。张诗亚先生在《多元文化与民族教育价值取向问题》一文中提出,“民族教育的根在民族文化,多元文化是我国民族教育的基本特征。”[8]

藏族的道德观、价值观、审美观、劳动观、人际观;藏族的思维方式、意志品质、情感特征;藏族的悠久历史、众多的历史伟人、专家、学者;藏族的艺术、建筑、医学、历算、体育运动、民间故事,以及浩如烟海的各种典籍等,所有这些都是藏族人民千百年来创造的文化结晶,我们不能把这巨大的财富关在仓库里,仅供寺院教育和藏文专业享受,应该分良莠、取精华,为今天的整个学校教育享用。[9]

(三)遵循藏族儿童的认知心理特征

在教育资源开发、本土化过程中要充分考虑藏族学生独特的认知心理特征,开发和藏区学生的生活经验、民族文化相融合的教育资源。藏族地区儿童的感性认识与内地汉族儿童的感性认识有极大的差别。只有资源呈现的内容源于藏族学生的生活实际,即新的知识与学生认知结构中已有的表象、有意义的符号、概念或命题存在着合理或逻辑基础上的联系,这样才能引起学生积极学习的动力和兴趣。

(四)挖掘可利用社会资源的教育价值

随着藏文手机、计算机藏文平台、藏文办公系统、藏文网络浏览器、藏汉英在线词典、藏文输入法等一系列藏文信息技术的应用越来越广泛。目前我们已经可以通过网络访问一批很受藏区人民欢迎的藏文网站,比较有代表性的有:藏人文化网、中国藏族网通、卡哇坚·藏族历史网、中国藏学网、青海湖网。这些网站不但提供了即时的、全面的新闻信息,还设立有民俗文化、民族教育、藏传佛教等极具民族特色的栏目,为藏区人民了解世界、和外界沟通、获取真正满足自己需求的资源等方面带来了极大的便利;还有深受广大农牧民喜爱的青海省藏语广播电视台,为藏族人民带来了极为缤纷绚烂的民族文化大餐,正因为其提供的藏语节目贴近、甚至真正来源于当地农牧民的生活,所以备受赞誉和欢迎,成为当地人民生活中不可缺少的一部分。因此,真正和当地人的生活世界紧密联系的资源才具有强大的生命力,才能促进当地人的发展。可以充分利用这部分有价值的可利用资源,来补充有限的藏语教育资源。

[1]巴登尼玛.再论藏族学校教育中的语言选择问题[J].民族教育研究,2009,(1):92.

[2][4][6]吕军莉.青海省藏民族教育资源开发分析与探究[J].中国电化教育,2008,(09):67.

[3]李林,卓么措.青海民族地区中小学教师教育技术能力建设实施的可行性分析[J].青海民族学院学报,2008,(3):103.

[5]青海湖网.海南州新编中小学藏语文教材系列报道二(教材篇)[EB/OL].http://www.amdotibet.com/html/2009-11/7578.html,[2009-11-09].

[7]卓么措.青海民族地区中小学教师教育技术能力现状的调查[J].中国远程教育,2010,(05):62-64.

[8]张诗亚.多元文化与民族教育价值取向问题[J].西北师大学报(社会科学版),2005,(06):97.

[9]巴登尼玛.藏族教育之路探索[J].教育研究,1998,(10):54.

责任编辑 南岭

G40-057

A

1009—458x(2011)02—0082—04

*本文为西南大学教师教育研究项目《基于互联网的藏语教师教育资源开发现状及对策研究》(项目编号:100030-2120100410)的研究成果。

2010-12-30

卓么措,讲师,青海民族大学物电学院(810007)。