清代“湖广填四川”移民浪潮时间考证

龚义龙

(重庆中国三峡博物馆,重庆 400015)

□西南民族文化研究

清代“湖广填四川”移民浪潮时间考证

龚义龙

(重庆中国三峡博物馆,重庆 400015)

各省人口突发性的迁入,增加了巴蜀地区对大量外来人口消化的困难,此后,巴蜀地区人口与资源的矛盾不断加剧,最终给清代巴蜀社会整合带来了难度。因此,对于清代“湖广填四川”移民浪潮发生时间进行考证,有助于我们深刻理解清代乃至民国年间巴蜀地区种种社会现象。本文运用档案、族谱、古籍、方志等资料,对发生于康熙后期至乾隆初年的移民浪潮进行了考证。

清代;“湖广填四川”;移民浪潮;时间考证

清朝初年,久经战乱的巴蜀地区残破不堪、满目疮痍,大量地亩抛荒。此后,出现了一个民间所谓“湖广填四川”的移民运动。在自顺治至嘉庆、道光年间长达150余年的时间里,各省人口持续迁移巴蜀。但出现移民浪潮从而引起地方大员的注意,主要发生在康熙后期至乾隆初期、乾隆嘉庆道光之时。

通过分析《湖广水利论》[1]、《湖贵征苗记》[2]、《三省边防备览》[3]、《苗防备览》[4]、《钦定平苗纪略》[5]等资料可以发现后一个移民浪潮的线索。受到高产作物引种、少数民族地区“改土归流”以及自康熙至乾隆年间连续颁布“开垦山头地角的畸零土地”诏书等因素的推动,乾隆嘉庆道光之际出现了各省人口涌向巴蜀山区,开发山地的浪潮。这是继康熙后期至乾隆初期发生的“湖广填四川”移民浪潮之后的又一次大规模移民。对这一次移民浪潮,笔者已经作过一定的探讨①参见龚义龙《人口迁入与社会经济变迁:以近代川东鄂西山区为中心的考察》,湖北人民出版社,2009年,第62-117页。另有研究者指出,自乾隆末年开始,四川内陆人口不断流向西部和西南部的藏族、彝族聚居地,并逐步在这些民族聚居地落籍定居(刘正刚《东渡西进:清代闽粤移民台湾与四川的比较》,江西高校出版社,2007年,第313页)。。这里拟专门对康熙后期至乾隆初期这一阶段的各省人口迁蜀浪潮进行考证。

一 自康熙后期至乾隆初期各省穷民迁移巴蜀

分析南方各省地方大员的疏奏以及其他相关资料可以发现,康熙后期至乾隆初期确实存在过一个移民浪潮。

康熙四十七年(1708)湖广提督俞益谟奏称:

“湖南衡(州府)、永(州府)、宝(庆府)三府百姓,数年来携男挈女,日不下数百口,纷纷尽赴四川垦荒,盖以本省人稠,无可耕之土也。”[6]

综合分析,各省人口迁入巴蜀至少受到两个因素影响,一是迁移巴蜀者多各省无业穷民,上述资料充满“无可耕之土”、“失业之民”、“或以罪逃”、“或以欠粮”、“流民”、“无业贫民”、“流寓民人”等字句;二是巴蜀地广人稀、物产丰阜的传闻,对各省人口产生了很大的吸引力,以致各省人口迁移巴蜀的决心十分坚决。

“巴蜀界连秦楚,地既辽阔,两省失业之民就近入籍垦田实地,方渐增赋税,国计民生岂不两有攸赖。乃近有楚省宝庆(府)、武冈(州)、沔阳(州)等处人民,或以罪逃,或以欠粮,俱比托名开荒,携家入蜀者,不下数十万。”[7]

一些移民家谱也有记述,早在康熙三十三年(1694)就有专门鼓励湖南人口迁移巴蜀的“移民诏书”②康熙年间颁布的移民诏书为民间珍视,多个族谱记载了这道诏书。四川大足县《万安龙氏族谱》记录有《康熙三十三年招民填川诏》、四川金堂县淮州同兴场《孙氏族谱》记载有康熙二十五年丙寅岁诏旨《康熙编湖南民填川诏》。本文所引康熙三十三年《移民诏书》见于重庆合川《左氏族谱》(1700-2004)。,虽然是否真有颁诏之事尚须考证,但在此前后,湖南人口涌入巴蜀之众是无可置疑的。康熙四十七年(1708)至康熙五十一年(1712),衡州府、永州府、宝庆府迁移巴蜀百姓“日不下数百口”,至于宝庆府、武冈州、沔阳州“携家入蜀者,不下数十万”。康熙年间,迁移巴蜀的移民以永州府及其所属零陵县籍最多,而衡州府、宝庆府、沅州府、常德府、长沙府籍移民次之。

针对两组患儿均采取常规抗感染,平喘及其他对症治疗。观察组患儿在此基础上加用布地奈德混悬液联合复方异丙托溴铵溶液雾化吸入治疗,对于3岁以下的患儿每次予以布地奈德混悬液1ml及复方异丙托溴铵溶液1.25ml,使用空气压缩泵雾化吸入剂进行雾化治疗,每日2次,每次时间以药液吸完为准,每疗程2-3天。

康熙五十九年(1720)川陕总督年羹尧奏称:

乾隆六年(1741)两广总督马尔泰奏称:

稍晚于湖广人和陕西人,康熙末年至乾隆初年为广东人口迁移巴蜀的高潮所在,广东地方官吏在奏本中也屡次提及该省人口移居巴蜀的情况,这已为研究者注意[9]。

例 1:High buildings and large mansions are springing up like mushrooms in Beijing.

“陕西流民自去冬至今,有挈其妻子,随带驴骡,数十成群,来川就食。”[8]

“广东惠(州府)、潮(州府)、嘉(应州)二府一州,所属无业贫民,携眷入川。”[10]

事实上,康熙后期至乾隆初期,有大量湖南、湖北、陕西、江西、福建、广东、广西等省人口涌向巴蜀地区,形成了各省人口涌向巴蜀地区的浪潮。

《全蜀典故》卷三记载:

“乾隆十八年,广东省入川民人杨国能等四百零八户;湖南省入川民人蒋玉先等九百九十一户;广西省入川民人胡志章等八户;江西省入川民人肖药荣等三百九十四户;福建省入川民人林理臣等十七户。乾隆十九年,广东省入川民人姚官秀等二百八十一户;湖广省入川民人谢恭敬等一千六百一十二户;江西省入川民人肖天祥等一百四十户;广西省入川民人李子杰等七十三户。乾隆二十年,湖南省入川民人蔡之茂等一千八百六十户;广东省入川民人高三才等五百九十户。乾隆十八年至二十年,两湖入川民人计有四千四百六十三户、广东入川民人计有一千二百七十九户、广西省入川民人计有八十一户,还有福建入川民人。”[11]

乾隆二十五年(1760)仍然是“各省流寓民人入川者甚多”[12]。

分析上述资料,自康熙四十七年(1708)至乾隆二十五年(1760)有一个各地人口迁移巴蜀的浪潮。这个浪潮由湖南衡州府、永州府、宝庆府人口肇其端;武冈州、沔阳州、沅州府、常德府、长沙府的人口续其后;随之,长乐(今五华)、兴宁、镇平(今蕉岭)、平远、龙川、河源、连平、永安、和平、大埔、揭阳等惠州府、潮州府、嘉应州、韶州府百姓蜂拥而来。“其自陕西、湖北往者,更不知凡几”。江西、福建等省百姓也在这个时间涌向巴蜀地区。

“康熙五十一年(1712)至雍正五年(1727)的十五年,虽湖广人迁移巴蜀者仍年年不息,但终因有禁有限,获政府安插者甚少”[13]。各省百姓并没有因此而停止迁往巴蜀。从雍正十一年(1733)广东龙川县客家人《赴川告帖》可知,各地人口迁移巴蜀的热情仍然很高。为到达巴蜀,不惜“伴命走小路,山高水深,万一不测,跌死下山,淹死下水,亦是我等之命。我等实有不能转回”[14]。各地人口迁移巴蜀的决心之大可以窥见一斑。

放学前,老师把学生叫到办公室,拿出一粒止痛片说:“你把它吃下去吧。”学生不解地说:“我身上哪都不疼了。”“过会就疼了,我已经把你考试不及格地消息告诉你爸爸了。”

康熙五十一年(1712)四川巡抚李先复疏称:

二 客家人迁入巴蜀的时间考证

无疑,客家人是康熙后期至乾隆初期各省迁移巴蜀的人口中一个重要的组成部分。因此,统计客家人迁移巴蜀的时间,大致可以把握东南各省人口迁移巴蜀的高潮所在。这里,我们主要对《四川客家》所搜集的资料进行研究,这本著作收集了众多客家人迁移巴蜀的资料。

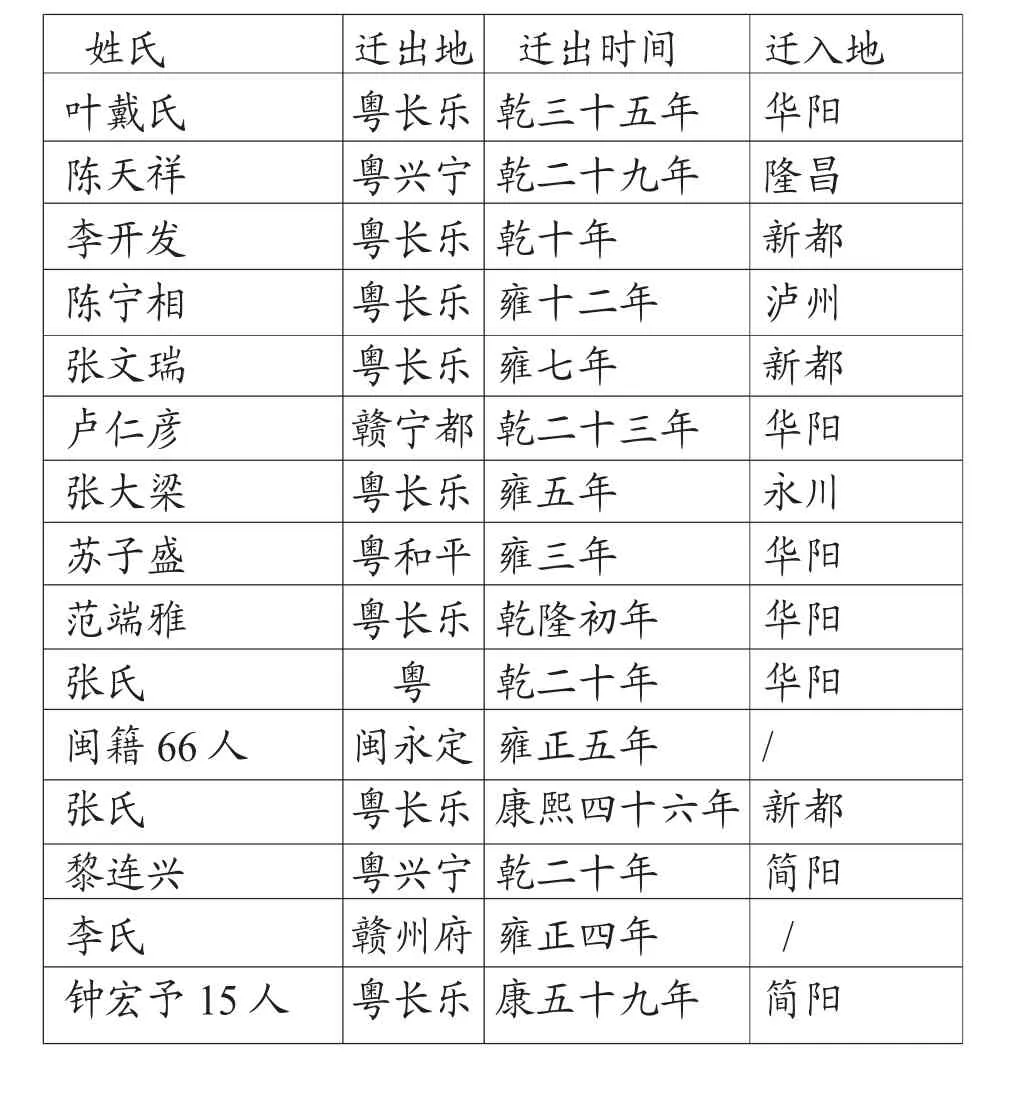

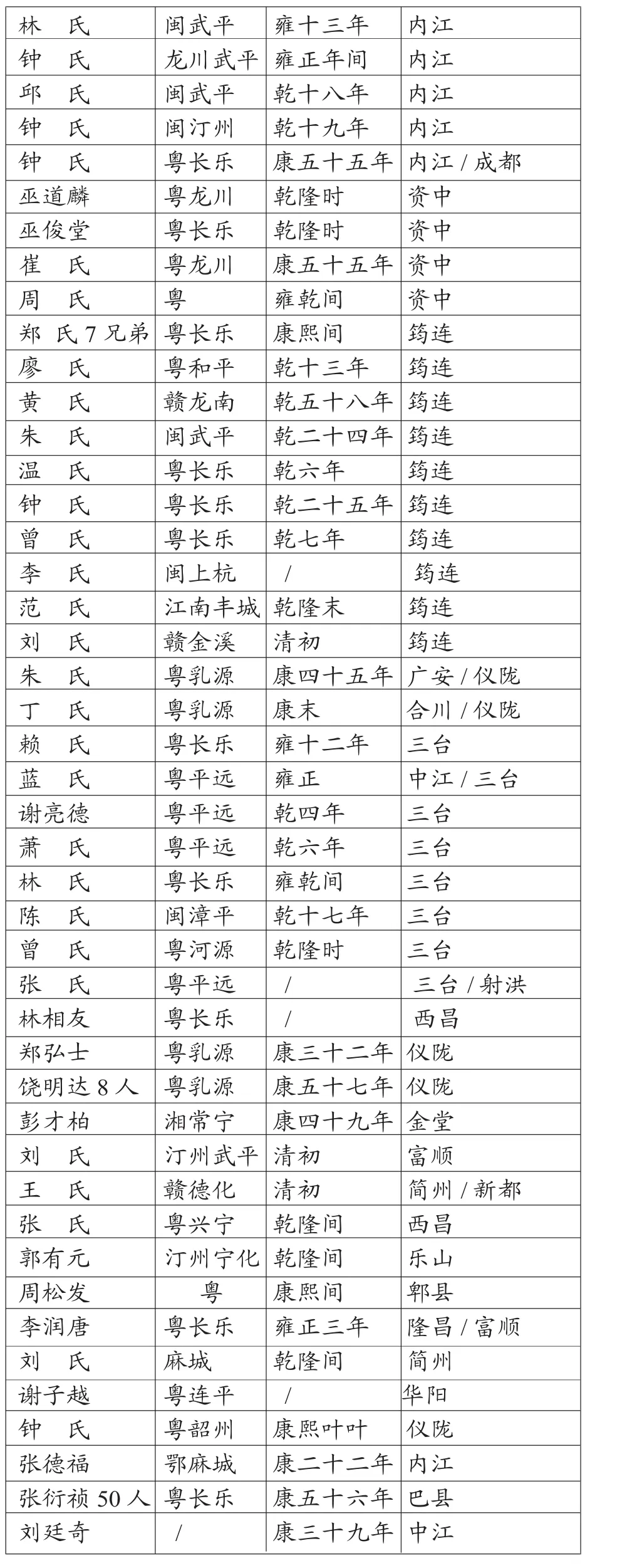

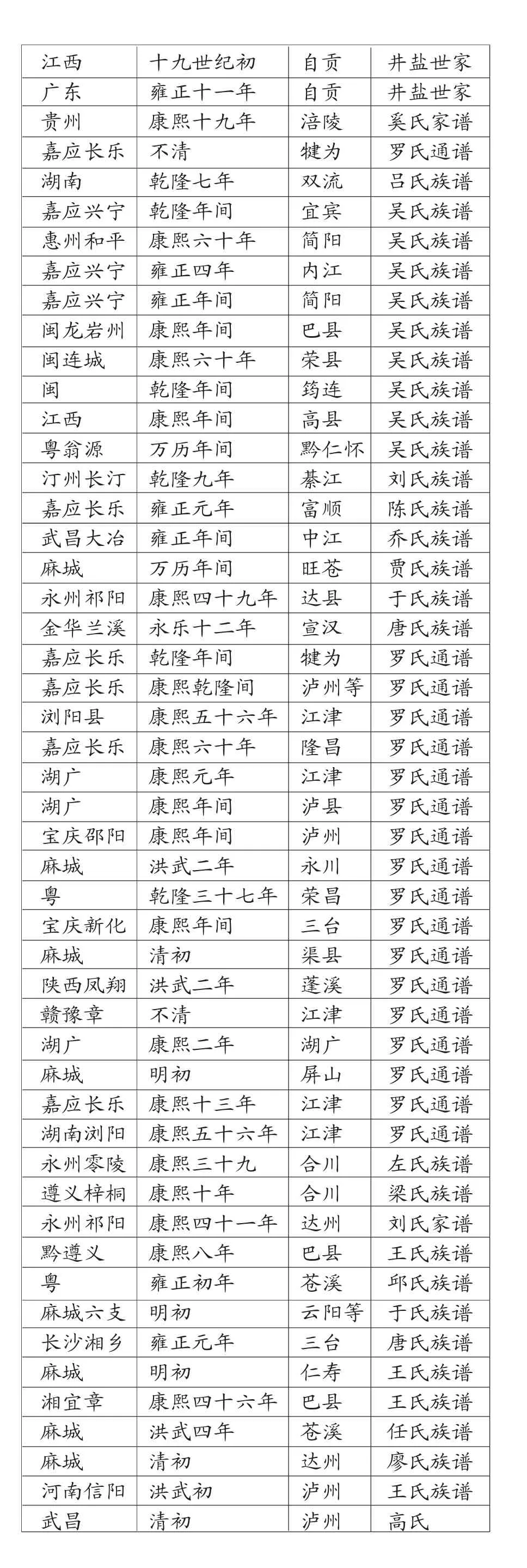

表一 巴蜀客家的原籍与客家人迁蜀时间

(续前表)

(续前表)

整理入表一的共有160个对象①这里“对象”一词,主要是考虑到没有一个更合适的术语描述表中所统计的群体或个体,表中统计的“对象”包括一群客家人、某一个体、某一家族等,这是一个标准相对宽松的统计概念。下表同样用了“对象”一词。,其中康熙四十五年(1706)至乾隆二十年(1755)之外的共有51个对象,其余109个对象都在此阶段。这表明,在康熙后期至乾隆初期五十年间,有一个客家人口迁移巴蜀的浪潮。

三 移民家族对迁移巴蜀时间的记忆

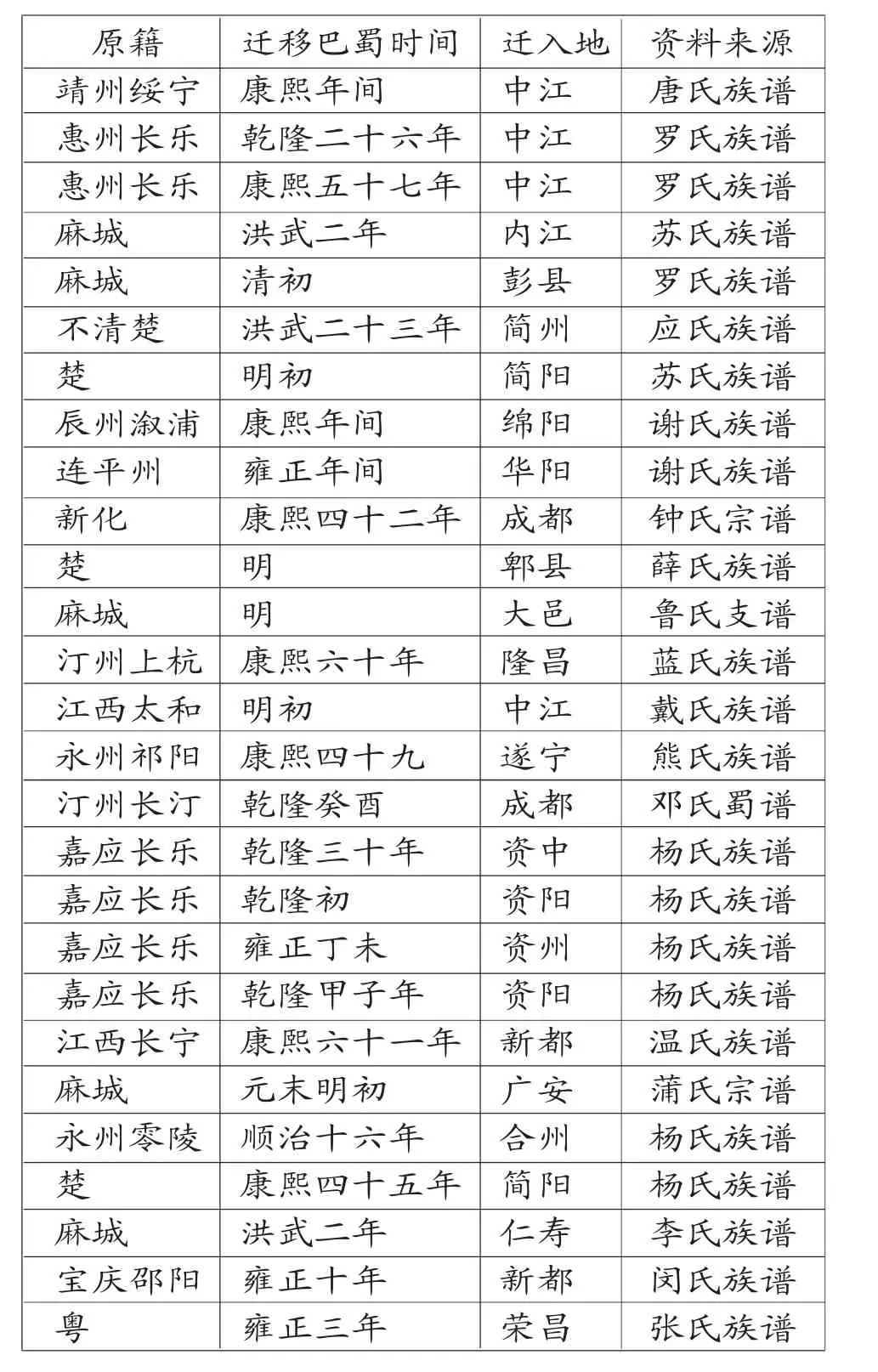

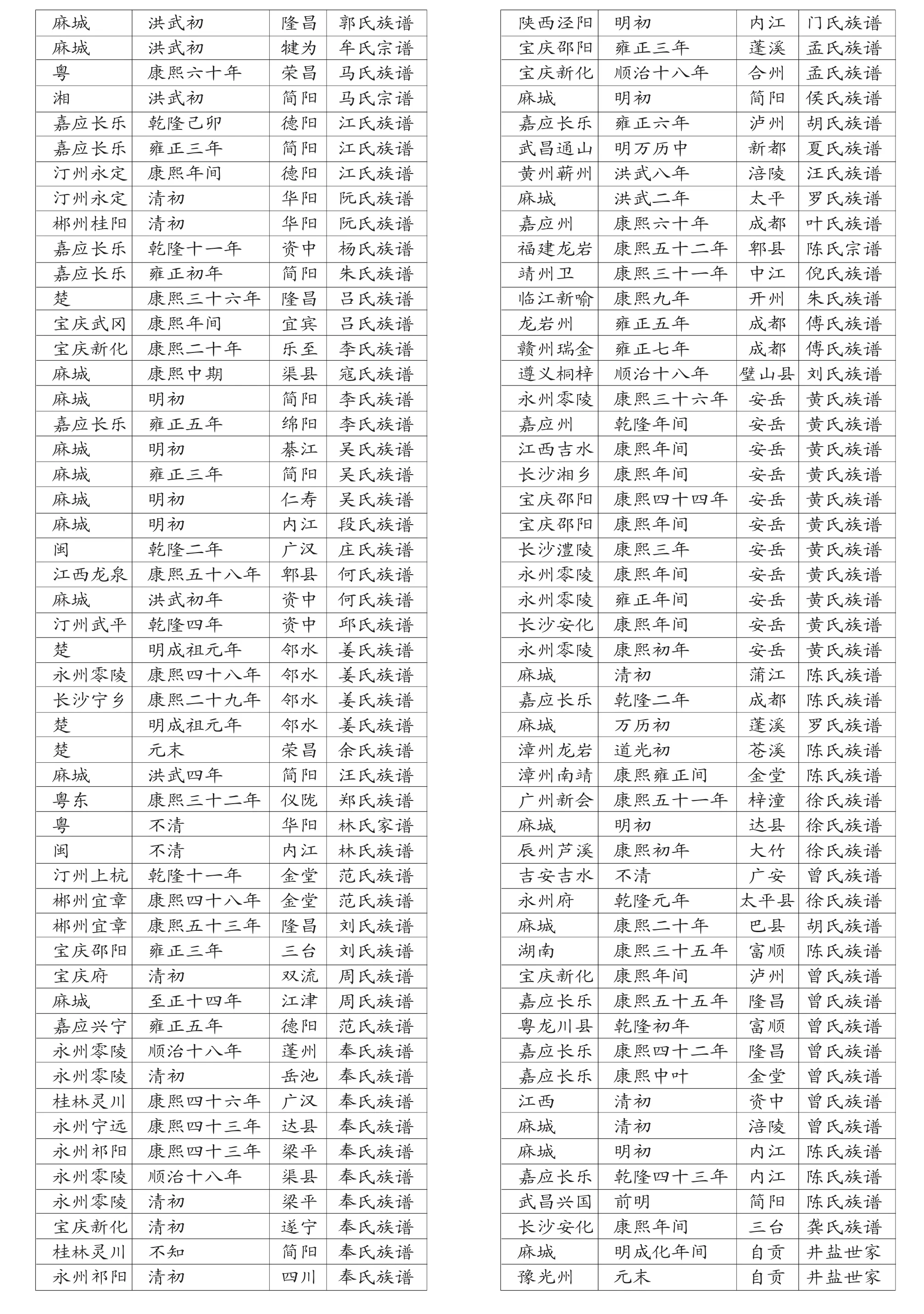

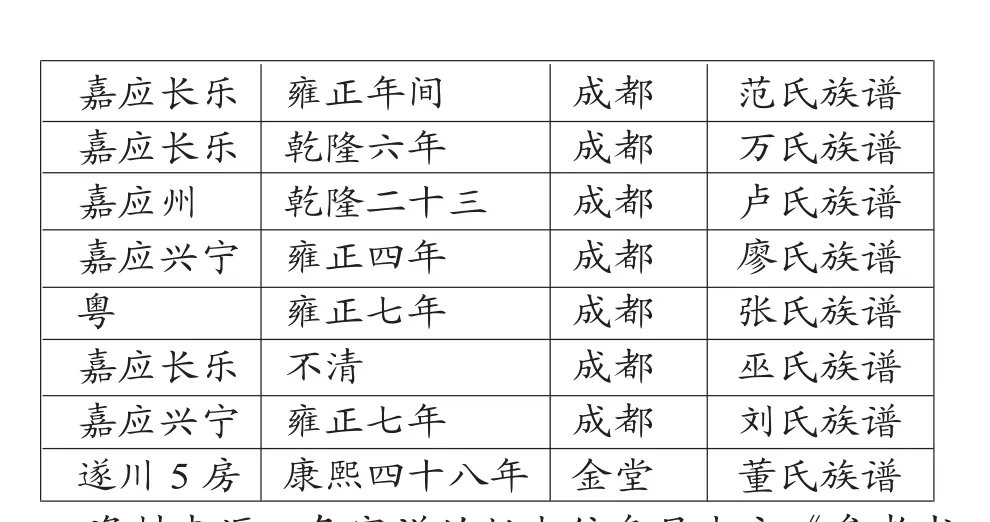

据表一统计,客家人迁移巴蜀的时间主要集中在康熙四十五年(1706)至乾隆二十年(1755)之间。但这不足以反映各省人口迁移巴蜀的时间的基本面。表二将根据移民家族《族谱》整理187个对象,以便对各个统计对象的来源地、迁入巴蜀时间、定居地进行统计(其中有的对象出自《通谱》,因此会出现一个族谱统计有多个对象的情况)。

表二 移民家族原籍、迁移巴蜀时间、迁入地(共187个对象)

麻城 洪武初 隆昌 郭氏族谱麻城 洪武初 犍为 牟氏宗谱粤康熙六十年 荣昌 马氏族谱湘洪武初 简阳 马氏宗谱嘉应长乐 乾隆己卯 德阳 江氏族谱嘉应长乐 雍正三年 简阳 江氏族谱汀州永定 康熙年间 德阳 江氏族谱汀州永定 清初 华阳 阮氏族谱郴州桂阳 清初 华阳 阮氏族谱嘉应长乐 乾隆十一年 资中 杨氏族谱嘉应长乐 雍正初年 简阳 朱氏族谱楚康熙三十六年 隆昌 吕氏族谱宝庆武冈 康熙年间 宜宾 吕氏族谱宝庆新化 康熙二十年 乐至 李氏族谱麻城 康熙中期 渠县 寇氏族谱麻城 明初 简阳 李氏族谱嘉应长乐 雍正五年 绵阳 李氏族谱麻城 明初 綦江 吴氏族谱麻城 雍正三年 简阳 吴氏族谱麻城 明初 仁寿 吴氏族谱麻城 明初 内江 段氏族谱闽乾隆二年 广汉 庄氏族谱江西龙泉 康熙五十八年 郫县 何氏族谱麻城 洪武初年 资中 何氏族谱汀州武平 乾隆四年 资中 邱氏族谱楚明成祖元年 邻水 姜氏族谱永州零陵 康熙四十八年 邻水 姜氏族谱长沙宁乡 康熙二十九年 邻水 姜氏族谱楚明成祖元年 邻水 姜氏族谱楚元末 荣昌 余氏族谱麻城 洪武四年 简阳 汪氏族谱粤东 康熙三十二年 仪陇 郑氏族谱粤不清 华阳 林氏家谱闽不清 内江 林氏族谱汀州上杭 乾隆十一年 金堂 范氏族谱郴州宜章 康熙四十八年 金堂 范氏族谱郴州宜章 康熙五十三年 隆昌 刘氏族谱宝庆邵阳 雍正三年 三台 刘氏族谱宝庆府 清初 双流 周氏族谱麻城 至正十四年 江津 周氏族谱嘉应兴宁 雍正五年 德阳 范氏族谱永州零陵 顺治十八年 蓬州 奉氏族谱永州零陵 清初 岳池 奉氏族谱桂林灵川 康熙四十六年 广汉 奉氏族谱永州宁远 康熙四十三年 达县 奉氏族谱永州祁阳 康熙四十三年 梁平 奉氏族谱永州零陵 顺治十八年 渠县 奉氏族谱永州零陵 清初 梁平 奉氏族谱宝庆新化 清初 遂宁 奉氏族谱桂林灵川 不知 简阳 奉氏族谱永州祁阳 清初 四川 奉氏族谱陕西泾阳 明初 内江 门氏族谱宝庆邵阳 雍正三年 蓬溪 孟氏族谱宝庆新化 顺治十八年 合州 孟氏族谱麻城 明初 简阳 侯氏族谱嘉应长乐 雍正六年 泸州 胡氏族谱武昌通山 明万历中 新都 夏氏族谱黄州蕲州 洪武八年 涪陵 汪氏族谱麻城 洪武二年 太平 罗氏族谱嘉应州 康熙六十年 成都 叶氏族谱福建龙岩 康熙五十二年 郫县 陈氏宗谱靖州卫 康熙三十一年 中江 倪氏族谱临江新喻 康熙九年 开州 朱氏族谱龙岩州 雍正五年 成都 傅氏族谱赣州瑞金 雍正七年 成都 傅氏族谱遵义桐梓 顺治十八年 璧山县 刘氏族谱永州零陵 康熙三十六年 安岳 黄氏族谱嘉应州 乾隆年间 安岳 黄氏族谱江西吉水 康熙年间 安岳 黄氏族谱长沙湘乡 康熙年间 安岳 黄氏族谱宝庆邵阳 康熙四十四年 安岳 黄氏族谱宝庆邵阳 康熙年间 安岳 黄氏族谱长沙澧陵 康熙三年 安岳 黄氏族谱永州零陵 康熙年间 安岳 黄氏族谱永州零陵 雍正年间 安岳 黄氏族谱长沙安化 康熙年间 安岳 黄氏族谱永州零陵 康熙初年 安岳 黄氏族谱麻城 清初 蒲江 陈氏族谱嘉应长乐 乾隆二年 成都 陈氏族谱麻城 万历初 蓬溪 罗氏族谱漳州龙岩 道光初 苍溪 陈氏族谱漳州南靖 康熙雍正间 金堂 陈氏族谱广州新会 康熙五十一年 梓潼 徐氏族谱麻城 明初 达县 徐氏族谱辰州芦溪 康熙初年 大竹 徐氏族谱吉安吉水 不清 广安 曾氏族谱永州府 乾隆元年 太平县 徐氏族谱麻城 康熙二十年 巴县 胡氏族谱湖南 康熙三十五年 富顺 陈氏族谱宝庆新化 康熙年间 泸州 曾氏族谱嘉应长乐 康熙五十五年 隆昌 曾氏族谱粤龙川县 乾隆初年 富顺 曾氏族谱嘉应长乐 康熙四十二年 隆昌 曾氏族谱嘉应长乐 康熙中叶 金堂 曾氏族谱江西 清初 资中 曾氏族谱麻城 清初 涪陵 曾氏族谱麻城 明初 内江 陈氏族谱嘉应长乐 乾隆四十三年 内江 陈氏族谱武昌兴国 前明 简阳 陈氏族谱长沙安化 康熙年间 三台 龚氏族谱麻城 明成化年间 自贡 井盐世家豫光州 元末 自贡 井盐世家

江西 十九世纪初 自贡 井盐世家广东 雍正十一年 自贡 井盐世家贵州 康熙十九年 涪陵 奚氏家谱嘉应长乐 不清 犍为 罗氏通谱湖南 乾隆七年 双流 吕氏族谱嘉应兴宁 乾隆年间 宜宾 吴氏族谱惠州和平 康熙六十年 简阳 吴氏族谱嘉应兴宁 雍正四年 内江 吴氏族谱嘉应兴宁 雍正年间 简阳 吴氏族谱闽龙岩州 康熙年间 巴县 吴氏族谱闽连城 康熙六十年 荣县 吴氏族谱闽乾隆年间 筠连 吴氏族谱江西 康熙年间 高县 吴氏族谱粤翁源 万历年间 黔仁怀 吴氏族谱汀州长汀 乾隆九年 綦江 刘氏族谱嘉应长乐 雍正元年 富顺 陈氏族谱武昌大冶 雍正年间 中江 乔氏族谱麻城 万历年间 旺苍 贾氏族谱永州祁阳 康熙四十九年 达县 于氏族谱金华兰溪 永乐十二年 宣汉 唐氏族谱嘉应长乐 乾隆年间 犍为 罗氏通谱嘉应长乐 康熙乾隆间 泸州等 罗氏通谱浏阳县 康熙五十六年 江津 罗氏通谱嘉应长乐 康熙六十年 隆昌 罗氏通谱湖广 康熙元年 江津 罗氏通谱湖广 康熙年间 泸县 罗氏通谱宝庆邵阳 康熙年间 泸州 罗氏通谱麻城 洪武二年 永川 罗氏通谱粤乾隆三十七年 荣昌 罗氏通谱宝庆新化 康熙年间 三台 罗氏通谱麻城 清初 渠县 罗氏通谱陕西凤翔 洪武二年 蓬溪 罗氏通谱赣豫章 不清 江津 罗氏通谱湖广 康熙二年 湖广 罗氏通谱麻城 明初 屏山 罗氏通谱嘉应长乐 康熙十三年 江津 罗氏通谱湖南浏阳 康熙五十六年 江津 罗氏通谱永州零陵 康熙三十九 合川 左氏族谱遵义梓桐 康熙十年 合川 梁氏族谱永州祁阳 康熙四十一年 达州 刘氏家谱黔遵义 康熙八年 巴县 王氏族谱粤雍正初年 苍溪 邱氏族谱麻城六支 明初 云阳等 于氏族谱长沙湘乡 雍正元年 三台 唐氏族谱麻城 明初 仁寿 王氏族谱湘宜章 康熙四十六年 巴县 王氏族谱麻城 洪武四年 苍溪 任氏族谱麻城 清初 达州 廖氏族谱河南信阳 洪武初 泸州 王氏族谱武昌 清初 泸州 高氏

资料来源:各家谱的版本信息见本文《参考书目》。

表中187个对象中江西移民只有11个(对象),故对江西移民迁移巴蜀时间难以发现大体规律。

(2)多年作业积累的经验,国外大企业学习借鉴,胜利油田拥有一套独特有效的勘探开发技术,其中很多技术水平都是全球领先的,比如在复杂地形下的油气勘探等。

依据《表二》统计的187个对象(其他各省迁移巴蜀的17个对象因为数量相对较少,此不叙述,单就湖北、湖南、江西、福建、广东五省迁蜀移民而论),湖北迁移巴蜀的移民共44个对象,其中明初来自于以麻城为主的湖北移民共32个(对象),清初来自以麻城为主的湖北移民只有12个(对象)。湖南移民共56个对象,迁移巴蜀的时间主要集中在康熙三十(1696)至康熙五十年(1711)间。其间迁移巴蜀的移民23个(对象)有确切的时间,占56个对象的41%;还有康熙年间迁移巴蜀的移民15个(对象);其他情况18个(对象),因记载时间不确切,难作判断。因此,如果讲到“湖广填四川”,明初主要是湖北人“填四川”,清初主要是湖南人“填四川”。

通常投资的效果可以用“投资回报率(ROI)”评估,但酒店产品的“不可储存性”和“无形性”使得社交媒体的“投资回报率(ROI)”难以从商业的角度进行计算。比如:酒店的声誉和品牌的特点虽不可衡量,但对酒店经营至关重要,且通过社交媒体可轻松实现。赵雪晴(2016)的研究显示,在互联网时代,那些注重通过社交媒体与消费者进行日常交流和互动的公司,将会强化公司与消费者之间的关系,从而较为容易实现在财务上的回报[1]。因此,本文将重点研究那些已经使用社交媒体作为其营销工具的高星级酒店,是如何衡量社交媒体营销对其整体业务目标产生影响的。

Wade:You have a birth mark. So what? Why would that scare me?

治疗结束后,对所有患者进行2年的电话随访,随访频率为2个月,随访期间应积极督促患者定期复查,观察患者的1年生存率、2年生存率、局部复发率及远处转移率。

采集受检者新鲜粪便,重量不少于30 g,存放于广口带盖且防渗漏洁净的密闭容器中,将受检者基本信息(姓名、编号、送检日期)标记于容器外部。采集后的样本应及时送检,如未能及时检测,应在4℃条件下冷藏保存,时间不超过24 h。

在该表统计的对象中,康熙后期至乾隆初期迁移巴蜀的移民家族所占的高比例,反映出这一时段确实存在着一个各地人口大量迁移巴蜀的浪潮。“各省移民入川的时间是湖北、湖南移民在前,康熙十年(1671)‘湖广填四川’移民大潮的闸门刚刚开启,与四川邻近的湖北移民,利用元末明初以来就曾经有人大批迁川的特殊历史关系,与陕南移民一道,成了最先在四川落户的外省移民。接着,湖南南部便成为当时移民迁川的主要区域。到雍乾之际,才是广东、福建两省人民入川的高潮所在”[15]。

四 自然灾害与移民浪潮

自康熙四十年(1701)至乾隆前期出现各地人口涌入巴蜀的浪潮,可以通过湖广、广东等省在此间发生的自然灾害得以说明。康熙四十一年(1702)、康熙四十二年(1703)、康熙四十三年(1704)、康熙四十四年(1705)、康熙四十五年(1706)、康熙四十六年(1707)、康熙五十四年(1715)、康熙五十五年(1716)、康熙五十七年(1718)等年份,湖北、湖南都发生过大面积水灾、旱灾、蝗灾和瘟疫,引起过普遍性的饥荒,“死者甚众”。在严重的自然灾害打击和繁重赋役的压力下,湖广人口大批向外逃荒。前清逃荒到巴蜀的湖广移民络绎不绝[16]。湖广人口大量迁移巴蜀与康熙四十一年(1702)至康熙五十七年(1718)湖广地区频繁发生灾荒在时间上吻合,这表明灾荒是导致湖广人口迁移巴蜀的重要推动力。

(6) 一个配变可为多个客户供电,配变和表计之间为一对多的关联关系,即配变可关联多个表计,但表计仅关联一个配变;

无疑,灾荒亦是造成广东人口迁移巴蜀的重要原因①据《潮州志》统计,潮州在康雍乾三朝遭受飓风、大风、怪风袭击的年份多达52个,其中全境性的风灾年份达10个,即康熙三年、七年、八年、十二年、三十二年、五十六年、五十七年、五十八年、六十年,乾隆十五年,至于一年中三四个县同时发生灾荒的有16个年份(饶宗颐总纂:《潮州志》,第二册,第525-530页,历代气候灾异表:飓、大风、怪风。)。《梅县志》亦记载,在康熙五十七年、雍正四年、乾隆十五年、乾隆四十年发生水灾(《梅州志》,广东人民出版社,1994年,第22-24页)。。资料显示,在康熙五十七年(1718)、雍正四年(1726)、乾隆十五年(1750)潮州、梅州地区发生过大范围的自然灾害。前文已经指出,康熙后期至乾隆前期,特别是乾隆初年,梅州、潮州有大批人口迁移巴蜀,这与此期潮州、梅州地区严重的自然灾害密不可分②据《潮州志》记载,康熙五十七年,灾。春夏雨自三月至五月,水屡涨。五月二十八日夜飓风拔木,六月大水,六月八日地震有声,八月再飓。康熙五十九年五月大水。雍正元年七月大水决堤。雍正四年春,潮州大埔县大饥,是年二月二十二日大埔斗米银三钱三分,三月十二日,斗米四钱二分,五月七日,斗米八钱,山蕨树叶草根采食殆尽。兼值时疫,染者即殒命,民之流亡死丧者莫可数计,县令白日宣赈粥衙内,凡四十五日殆登新谷,斗米亦渐低至五钱。在雍正五年潮州又发生大饥荒,据《潮州志》记载,是岁四月大水,五月大水,六月二十九日飓突作,连日雨,至七月初二日乃止。是岁大饥,继以大疫,人死无数,大埔米亦腾贵,春二月斗米三钱三分,三月四钱七分,四月六钱二分,粗糠一斗粜九分。大埔向赖潮(潮州府)米接济,本年潮更歉收,乃告上杭(属汀州府),而上杭官民禁米越境,间有小贩从万山岩邃中偷运到埔,斗米侵糠二升,贫户则以蕉根树叶和糠以啖,白令日暄请府道在程乡(嘉应州)借谷二千石散近城四乡,分上中下户门牌平粜,又于四月朔迄五月十日煮粥赈饥,斯时民之饥病流亡相望于道,开邑旱灾莫此二载若也。盐价又涌贵,斤盐钱六十文,奸商复掺以泥沙,混硝盐,小民焦苦莫可名状。程乡辖今梅县、平远、蕉岭三县全部和丰顺一小部(饶宗颐总纂:《潮州志》,第一册,第336页。)。《梅州志》亦记载:清雍正四年秋,大水,县城受淹五天,淹没民房及田地甚多。翌年春,大饥荒,署县沿乡劝捐煮粥,赈济灾民(《梅州志》,广东人民出版社,1994年,第22-24页。)。。连年的自然灾害使受灾地区粮价腾贵,而此时,巴蜀米价相对平抑,各地人口纷纷迁移巴蜀就食。这就解释了前文所述各省大员的奏折。雍正四至五年(1726-1727),潮州、梅州地区的大灾荒造成当地人口向四方逃难,雍正年间道员杨锡绂奏折、雍正六年(1728)1月广州将军署理巡抚石礼哈奏折、雍正十一年(1733)10月广东总督鄂弥达奏折正是出现在此背景下。

广东迁移巴蜀移民43个对象,迁移巴蜀时间集中于康熙五十七年(1718)至乾隆十五年(1750),其间迁移巴蜀移民25个(对象),占统计总数的58%。乾隆十五年(1750)迁移巴蜀移民6个(对象),康熙五十七年(1718)前迁移巴蜀移民5个(对象),其他记载不明者7个(对象)。

这表明,雍正年间,嘉应州、惠州、潮州人口大量外迁不是偶然的,它与当地发生的灾荒密不可分。而许多潮州府、梅州迁移巴蜀的移民对这次大灾荒也留下了深刻的记忆。

绵阳《李氏宗谱》记述:

“李福长(1716-1806)原籍广东省嘉应州(梅州)长乐县。雍正五年随八叔李泳成迁徙来蜀,居遂宁,与人佣工度日。历数年,八叔仙逝,叔母易志,福长时茕茕孑立,形影相吊。”[17]

福建移民16个对象,迁移巴蜀时间主要集中在康熙五十二年(1713)至乾隆十八年(1753)。据上表,康熙五十年(1711)至乾隆十八年(1753)迁移巴蜀移民共9个(对象),此时,福建迁移巴蜀的移民数量占统计数的56%。时间记录不明者有7个(对象)。

德阳罗江《范氏族谱》记述:

“雍正初,粤大饥。范养源闻蜀丰稔,且人稀土沃,乃鬻宅与族人,得金十余两,于雍正五年丁未春携家妇子,由嘉应州兴宁县迁徙巴蜀。……当是时,饥寒交迫,客路增悲,自春组夏,始抵川东荣昌县。……艰佃十六载,积金五百余两,乃相地于德阳。”[18]

成都《叶氏族谱》记述:

“因康熙六十年辛丑岁饥荒,叶必琅(字荣山)夫妇遂携二子一女间关入蜀”[19]。

若按上述的测量方法仍无法获得某一类型互调发射电平的稳定值,则认为在当前的测量条件下无法获取该类型互调发射电平的测量值.

成都《陈氏族谱》记述:

“因乾隆元年丙辰广东嘉应州(梅州)等处旱魃为虐,饥荒急迫,谋生艰难。陈华英始于乾隆二年丁巳正月,一家六人由嘉应州长乐县迁徙巴蜀,一路上,风尘辛苦,艰难万状,痛不忍言,及到成都时,仅剩钱七文。”[20]

考虑到人体会因大量热量损耗而出现低温麻醉现象,本文增加了一个生命损失间接影响因素,即溃坝发生季节与水温环境。具体的十个生命损失间接影响因素见表1。

雍正年间,不仅有广东灾民大量迁移巴蜀,因灾迁移巴蜀的湖广人也为数甚巨。

据《夔州府志》记载,雍正五年(1727),湖广饥民沿长江水路入蜀觅食者“日以千计”[21]。云贵总督张允随给朝廷的奏疏称,从乾隆八年(1743)到乾隆十二年(1747)的五年中,广东、湖南两省由贵州转赴巴蜀就食的流民达二十四万余口[22]。“因逃荒而至者益众,谕令巴蜀各州县将人户逐一稽查姓名籍贯,果系无力穷民,即量人力多寡,给荒地五六十亩或三四十亩,令其开垦”[23]。

综合各方面资料,可以说,虽然各省人口迁移巴蜀肇端于顺治末年,基本上结束于嘉庆道光之际,但在长达150余年的移民期间内,确实存在两次突发性浪潮。自康熙后期至乾隆初期,移民迁蜀浪潮规模之大、牵涉省份之多,曾引起了皇帝和地方大员的不安。突发性移民浪潮给巴蜀社会带来了移民安置和社会控制等难题,各省人口迁移巴蜀的浪潮又与“康乾盛世”之际巴蜀地区各家族的人口持续增长及严重的社会分化相遇,进而引发的社会后果是相当严重的。

[1][清]魏 源.湖广水利论[A].魏源集(上册)[M].北京:中华书局,1976.

[2][4]贺国鉴.略论乾嘉苗民起义[A].苗族史文集[C].长沙:湖南大学出版社,1986.

[3][清]严如煜.三省边防备览[M].道光二年.

[5]钦定平苗纪略(卷三十)[A].苗族史文集[C].长沙:湖南大学出版社,1986.

[6]康熙朝汉文朱批奏折汇编(第1册)[M].北京:档案出版社,1983.913.

[7][清]杨芳粲.李先复疏为直陈楚民寓蜀之害状[A].四川通志[Z].台湾:华文书局,嘉庆二十一年重修本.2261.

[8]康熙朝汉文朱批奏折汇编(第8册)[M].北京:档案出版社,1985.671.

[9]邱权政.客家的源流与文化研究[M].北京:中国华侨出版社,1999.110-111.

[10]乾隆六年三月戊寅条[A].清高宗实录(卷一百三十八)[M].北京:中华书局,1985.993.

[11][清]丹棱彭氏原本.全蜀典故(卷三)[M].白鹤堂家藏.清光绪二十四年刻本,11-12.

[12]乾隆二十五年正月庚申条[A].清高宗实录(卷六百零四)[M].北京:中华书局,1985.786.

[13]王 炎.“湖广填四川”的移民浪潮与清政府的行政控制[J].社会科学研究,1998,(6):115.

[14]故宫博物院.雍正十一年九月初九杨永斌折[A].宫中档雍正朝奏折(第22辑)[M].台北:中国台湾故宫博物院,1979.101.

[15]曹树基.中国移民史(第六卷)[M].福州:福建人民出版社,1997.82.

[16]江立华,孙洪涛.中国流民史(古代卷)[M].合肥:安徽人民出版社,2001.155.

[17]四川省图书馆藏.[清]绵阳李氏宗谱[Z].清道光间刻本,39.

[18]四川省图书馆藏.养源公行述[A].德阳罗江范氏族谱[Z].1992.14-15.

[19]四川省图书馆藏.叶公荣山家传[A].[民国]成都叶氏蜀谱[Z].民国二年刻本,1.

[20]四川省图书馆藏.[民国]陈照澜.陈氏族谱[Z].民国三十四年成都石印本,36.

[21][清]恩 成等修纂.政绩下[A].夔州府志(卷二十四)[Z].光绪十七年补刻道光七年本,7.

[22]江立华,孙洪涛.中国流民史(古代卷)[M].合肥:安徽人民出版社,2001.155.

[23][清]赵尔巽.食货一.田制[A].清史稿(卷一百二十)[M].北京:中华书局,1977.531.

A Textual Research of the Time of M igration Wave“from Huguang to Sichuan”

GONG Yi-long

(Chongqing China Three Gorges Museum,Chongqing 400015,China)

The sudden immigration from different provinces brought Sichuan area great difficulty in absorbing large number of immigrants,increased the contradiction between population and resources,and ultimately brought difficulties for social integration in Sichuan.Therefore,a textual research of the time of the immigration wave from Huguang to Sichuan in the Qing Dynasty will be helpful to the better understanding of various social phenomena in Sichuan area during the period between Qing Dynasty and People’s Republic.Taking advantage ofmaterials such as files, clan genealogies,ancient books and local chronics,this articlemakes a textual research of the time of immigration wave from Huguang to Sichuan during the period between the last years of Kangxiand early years of Qianlong.

Qing Dynasty;Migration from Huguang to Sichuan;migration wave;textual research of time

K249.3

A

1674-3652(2011)06-0007-08

2011-09-26

龚义龙(1968- ),男(土家族),湖北恩施人,历史学博士,重庆中国三峡博物馆副研究馆员,主要从事区域社会经济史研究。

[责任编辑:曾 超]