纳米超导争奇 环境科技方兴——世界科技一百年(十)20世纪80年代(续)

王渝生

纳米超导争奇 环境科技方兴

——世界科技一百年(十)20世纪80年代(续)

王渝生

1984年

纳米新材料制成

材料是构筑人类文明大厦的基石。从石器、青铜器到铁器,从合金、塑料到半导体,都是人类社会发展的一个又一个的里程碑。

1984年,德国的格莱特(Herbert Gleiter)用现代技术制出了第一块纳米新材料。纳米只有10-9米,在纳米尺度内,材料的机械强度和磁、光、声、热等方面都具有特殊的优良性能。例如纳米铁材料比普通钢铁强度提高12倍,硬度提高2-3个数量级,在低温下甚至会失去导体的能力,能广泛地应用于高精机械制造等行业。

新材料的出现为制造业带来了巨大的变化。无切削成型加工与快速成形成为制造工艺的新模式。80年代柔性制造系统趋于成熟并开始发展为以信息、工业、物流、计算机集成控制为特点的集成阶段。

纳米伞

新西兰琼斯提出新的扭结不变量

纽结理论是作为拓扑学的一个重要部分而发展起来的。1984年,新西兰数学家琼斯(V.Jones)在研究算子代数时发现了一个新的纽结不变量——琼斯多项式,使得扭结理论成为世界数学界注意的焦点之一。琼斯因此获得1990年的菲尔兹奖。扭结理论尤其与拓扑学,图论关系密切,作为一门年轻的分支,它还有许多未解决的问题,比如扭结分类问题。现代理论物理中的场论,统计物理,粒子物理,相对论都试图使用扭结理论以给出形象的计算,简化数学(尤其是积分)计算。理论生物学的DNA模型理论也是扭结理论的重要应用领域。

美国纳尔逊提出大统一理论所面临的顶夸克问题

美国纳尔逊1984年提出大统一理论所面临的顶夸克问题,并预测顶夸克的质量近于150Gev。大统一理论(grand unified theories,GUTs),是用同一组方程式描述全部粒子和力(强相互作用、弱相互作用、万有引力、电磁相互作用四种人类目前所知的所有的力)的物理性质的理论或模型的总称。这种理论有时也称为万物之理,或TOE。

美国埃利亚斯等获得自由电子激光

美国埃利亚斯等于1984年获得自由电子激光。自由电子激光是利用自由电子为工作媒质产生的强相干辐射,它的产生机理不同于原子内束缚电子的受激辐射。自由电子激光的基本原理是通过自由电子和辐射的相互作用,电子将能量转送给辐射而使辐射强度增大。中国科学院高能所已于1993年制成我国第一台自由电子激光装置。

美国马修斯小组获得X光激光

1984年,美国在实验室首次获得了X光波段的激光,也就是X光激光。X光激光具有独特的优点,使它在生命科学、能源科学、材料科学等许多科学技术领域有广泛的应用前景,也必将对我们的生活产生重大影响。

日本山本茂发现70余种植物具有血型

日本山本茂通过对700余种植物进行血型检验,发现70余种植物具有血型。苹果、草莓、南瓜、山茶、辛夷等60种植物是O型;珊瑚树等植物是B型;葡萄、李子、荞麦、单叶枫等是AB型。可是没有找到A型的植物。植物和动物一样也有体液循环,植物体液同样担负着运送养料、排出废物的任务,体液细胞膜表面也有不同分子结构的型别,这便是植物也有血型的秘密所在。植物的血型物质除了是植物能量的贮藏物外,还担负着保护植物体的任务。

中国何葆光小组研制乙肝基因工程疫苗

1984年,中国何葆光小组研制乙型肝炎基因工程疫苗。乙肝基因工程疫苗是用基因工程技术将乙型肝炎表面抗原基因片段重组到中国仓鼠卵巢细胞(CHO)内,通过对细胞培养增殖,增殖分泌乙肝表面抗原于培养液中,经纯化加佐剂氢氧化铝后制成。疫苗外观有轻微乳白色沉淀。

日本三菱电机公司研制成高性能通用数字控制装置

日本三菱电机公司在世界上首次研制成功高性能通用数字控制装置“MELDAS-LO”及“MELDAS-MO”。

日本研制成双稳态半导体激光器

1984年,日本在世界上首次采用了由双稳态半导体激光器和集成化矩阵光开关组成的4位光存储器,通过它把8Mb/s的数字化图像信号转变为光信号,然后原封不动地将光信号以32Mb/s进行时分交换。这项光交换实验已经获得成功。新研制的双稳态激光器把双沟道平面隐埋异质结构激光器的电极分为两个,并在激活层内设置可饱和吸收区。采用这样的结构,在常温下便可使光存储器工作。

世界上第一台利用光纤通讯网的录像电话在法国启用

1984年5月21日,世界上第一台利用光纤通讯网的录像电话在法国西南部的比亚里茨正式起用。光纤通讯网是未来的通讯系统,因为光纤的阻力比同轴电缆小10倍,但容量却大10倍,因此,可以逐步代替传统的铜缆。光纤通讯网可用于录像电话、电视联播网和存取资料及图像。

1985年

日本电信电话公司首次设计出电子计算机DFM

日本电信电话公司1984年首次设计出适合制作推论和学习等高级软件的、能以高速度处理人工性程序语言的电子计算机DFM。

美国提出战略防御计划——星球大战计划(SDI)

星球大战计划也就是反弹道导弹防御系统之战略防御计划,简称星球大战(Strategic Defense Initiative,简称SDI)。1985年1月4日由美国政府立项开发,定名为反弹道导弹防御系统的战略防御计划,旨为以各种手段攻击敌方外太空的外太空洲际战略导弹和航天器,以防止敌对国家对美国及其盟国发动的核打击。计划于1994年开始部署,于20世纪90年代宣布中止。

美国波尔瑙提出热力学第四定律

1985年,在电路理论研究中,美国威斯康星大学化学教授波尔瑙(G.F.Pollnow)提出了热力学第四定律。该定律指出:“任何能量转换的网络(或远离平衡态的耗散结构)是由一个与其环境藕合的瞬时系统组成的,这个系统的势能耗散率不仅受到系统内部的制约,而且受到外部环境的限制。”

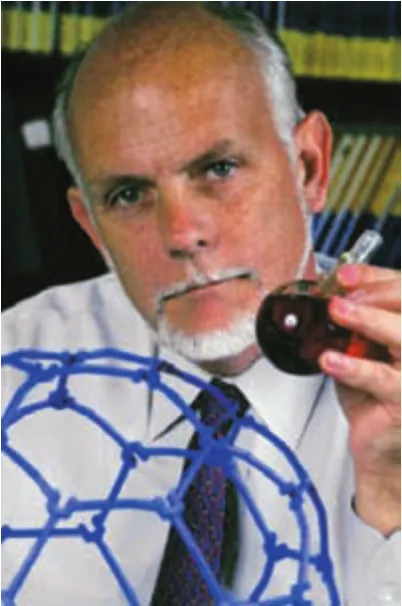

美国斯莫利研制出高稳定的中空碳分子

1985年,理查德·斯莫利(R.E.Smalley,1943.6.6-2005.10.28)与同事罗伯特·柯尔以及英国萨塞克斯大学教授哈罗德·克罗托发现碳的球状结构,三人同获1996年诺贝尔化学奖。这种名为“富勒氏”结构的碳元素新结构,其原子以6种晶体形式排列在封闭的框架中。因其形状如同小球,这种结构的碳又被称为“布基球”。他们的这一发现开创了化学研究新领域,对宇宙化学、超导、材料化学和材料物理的研究有重大意义。

美国乔尔戈夫斯基发现100多亿光年外的星系

1985年,美国乔尔戈夫斯基等发现距地球100多亿光年的星系。

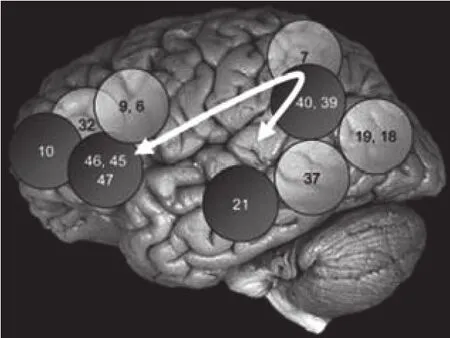

美国哈特发现大脑中的词汇按类编排

美国哈特小组1985年发现大脑中的词汇是按类编排的。

美国奥格尔小组研制出一种不用工具酶切断DNA键的方法

1985年,美国奥格尔小组研制出一种不用工具酶切断DNA键的方法。工具酶能够识别双链DNA分子中的某种特定核苷酸序列,并切割DNA双链核苷酸内切酶。

1986年

苏联发射新一代空间站“和平”号

1986年,苏联发射新一代空间站“和平”号进入太空运行。这是苏联继1971年、1977年发射“礼炮”1号、6号后的第三代空间站。它的最大特点是有6个对接口,可以同时和6艘宇宙飞船或航天器对接,组成一个大型轨道联合体,成为未来空间城的雏型。

我国成功发射一颗实用通信卫星

1986年2月1日,我国用“长征3号”运载火箭将“东方红2号”实用通信卫星准确送入大椭圆轨道,卫星上仪器工作正常。2月20日,卫星定点于东经1030赤道上空的地球同步轨道上。这颗通信卫星可以覆盖中国全部国土。

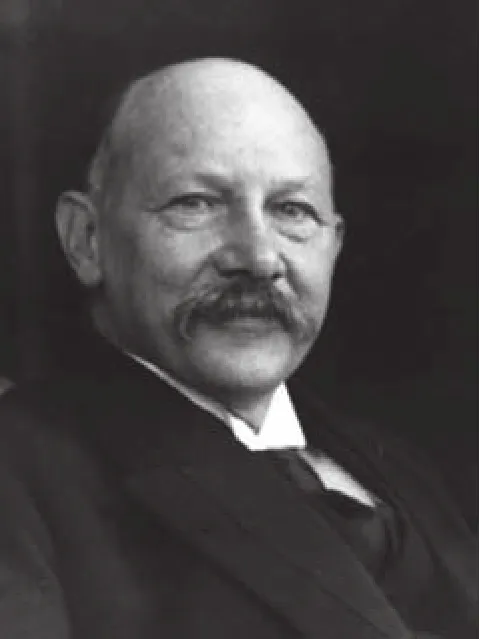

昂内斯

美国缪勒和贝德诺兹发现高温超导电现象

1986年夏,当时在瑞士工作的物理学家缪勒(Muller)和贝德诺兹(Bednorz)发现,一类特殊的铜氧化物超导转变温度高达近40度绝对温度。超导现象是1911年由荷兰物理学家昂内斯(1853.9.21-1926.2.21)发现的。他发现当温度降到绝对温度4.2度时(绝对温度零度相当于零下273摄氏度),水银的电阻突然消失了。可惜的是,传统的超导电现象只能在液氦温区(-269℃)才能出现,而氦是一种稀有气体,因而大大限制了超导的应用。

我国在超导材料研究中取得重大进展

1986年底,中国科学院物理研究所赵忠贤(1941.1.30-)、陈立泉(1940-)等科技人员,在实验中发现了起始转变温度为48.6k(绝对温度48.6度)的钡镧铜氧化物超导体,并观察到70k时具有超导现象。这是当时国际上正式公布的转变温度最高的新型超导材料。1987年2月20日,赵忠贤等13名科研人员,再次发现了起始转变温度为100k以上的超导体,使我国在低温超导材料领域又一次居世界领先地位。

我国第一座遥感卫星地面站建成

1986年2月20日,我国从美国引进的第一座地球资源遥感卫星地面站建成,经过几个月的试运行之后,由中国科学院组织专家进行了验收鉴定。鉴定结果表明,地面站主要技术指标已达到设计要求。这座地面站的建成,填补了我国高技术领域的一项空白,标志着我国在卫星数据的接收与处理技术方面进入世界先进行列。

王大珩等四位科学家提出跟踪研究外国高技术发展的建议

1986年3月初,王大珩(1915.2.26-2011.7.21)、王淦昌(1907.5.28-1998.12.10)、杨嘉墀(1919.7.16-2006.6.11)和陈芳允(1916.4.3-2000.4.29)四位老科学家针对世界高技术竞争对我国的影响,写信向中央提出“关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议”。这一建议得到了中央的高度重视。邓小平于3月5日立即作出批示:“这个建议十分重要。”“此事宜速作决断,不可拖延。”王大珩等科学家的建议和邓小平的批示都是在1986年3月作出的,由此而提出的高技术研究发展计划被称为“863计划”。

中国长波授时台通过国家鉴定

1986年6月16日,中国科学院陕西天文台的长波授时台通过了国家鉴定。长波授时台是一个微秒级的高精度授时系统,是国家重点工程项目,是战略武器、航天技术发展和现代化建设必不可少的设备。该项成果被评为1986年我国十大科技成果之一。

美国“挑战者号”航天飞机发生爆炸

1986年1月28日上午,美国“挑战者号”航天飞机从佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心的发射架上升空,73秒钟后突然爆炸,价值12亿美元的航天飞机被炸成碎片坠入大西洋,7名机组人员全部遇难,其中包括美国37岁的中学女教师麦考利夫。这是“挑战者”号的第10次飞行,也是美国航天飞机的第25次飞行。

美国德拉帕朗发现直径7500万光年的星系际“泡”

美国德拉帕朗等1986年发现直径为7500万光年的星系际“泡”。

美国阿基根提出地壳压力积累越多尾波越短理论

1986年,美国阿基根提出地震的地壳压力积累越多尾波越短的理论。

日本沼间正策成功地进行慢分子开关克隆

1986年,日本沼间正策成功地进行慢分子开关克隆。

法国拉兹邓斯基发现在动物体内存在脱落酸植物激素

1986年,法国拉兹邓斯基小组发现在动物体内存在着一种称为脱落酸(ABA)的植物激素。

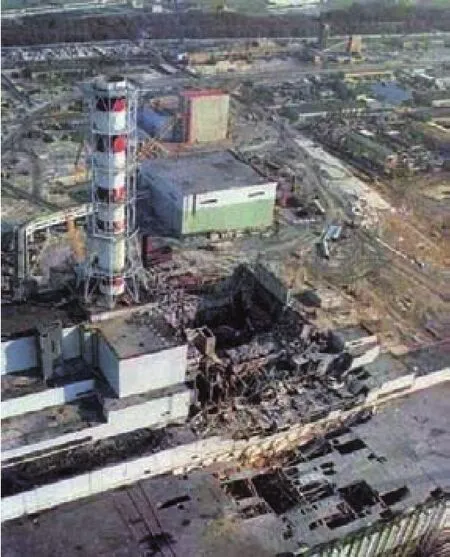

苏联切尔诺贝利核电站发生重大事故

1986年4月26日,世界上最严重的核事故在苏联切尔诺贝利核电站发生。灾难性大火造成的放射性物质泄漏,污染了欧洲的大部分地区,国际社会广泛批评了苏联对核事故消息的封锁和应急反应的迟缓。此事故列为核事故的第七级(顶级)。切尔诺贝利核电站是前苏联最大的核电站,共有4台机组。

1987年

美国朱经武小组发现临界温度为-220.7℃的超导材料

美国朱经武小组发现临界温度为-220.7℃的超导材料。1987年初,在美国工作的华裔科学家吴茂昆(1949.12.6-)、朱经武(1941.12.2-)等发现了超导转变温度高达90度绝对温度的超导体,几天后,中国科学院物理研究所赵忠贤、陈立泉等以及日本的科学家也分别独立地发现了超导转变温度为100度绝对温度以上的超导体。超导体不能在液氮温区(绝对温度78度)工作的禁区终于被打破了。氮在空气中有的是,而空气的液化是一种广泛应用的技术。

美国国家标准局制成第一台实用装置——超导量子干涉仪

1987年,美国国家标准局制成第一台实用装置——超导量子干涉仪。超导量子干涉仪,为一种极高灵敏度的磁量仪,可用以探测极小磁场。其工作原理是利用包含约瑟夫森截面 (Josephson junction)的超导线圈,在磁场下可用以探测磁通量量子 (magnetic flux quantum)的性质而制成。

美国理查森和日本松本发现500-700微米红外背景辐射

美国理查森(Willans Richardson,1879-1959)和日本松本于1987年发现500微米-700微米的红外背景辐射。

日本藤本重义提出晚期癌症的免疫疗法

1987年,日本的藤本重义、桔川桂三研究出世界首创的癌免疫疗法──CTL疗法,并在晚期癌患者的临床试验中获得成功。

美国林斯克尔提出大脑网络工作原理

美国林斯克尔1987年提出有关大脑网络工作的原理。

美国科学家制成第一幅包括人类所有23对染色体在内的人体基因定位图

1987年,美国科学基金会在华盛顿举办的生物工程小组会上提出组织工程概念。美国科学家制成第一幅包括人类所有23对染色体在内的人体基因定位图。戈登(Gordon)获得分泌组织纤溶酶激活因子TPA的转基因小鼠。利根川进阐明与抗体生成有关的遗传性原理的工作获得诺贝尔奖。

1988年

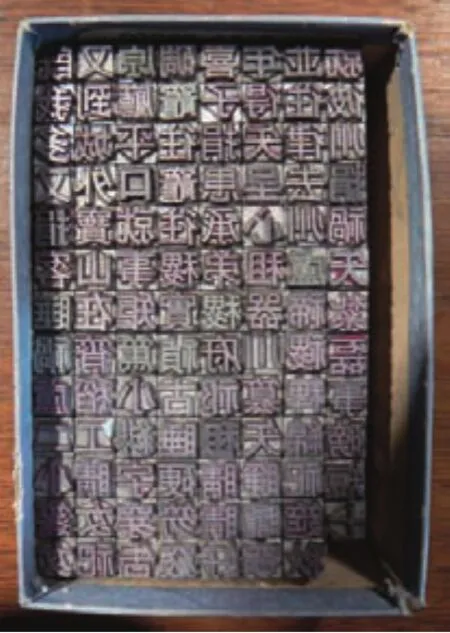

印刷术进入光与电时代

中国是印刷术的故乡。早在公元7世纪和11世纪,中国就先后发明了雕板印刷和活字印刷术,15世纪德国才制造出世界上第一台铅字印刷机。

19世纪照相机的问世造就了照相排版技术的出现,至本世纪七八十年代出现了计算机激光扫描照排系统。1988年,一位法国作家把一部有15万字符的诗集手稿在上午9时送到出版社,下午5时就在印出的有110页的新书上写好了赠送朋友的题词,创造了当时的吉斯尼世界纪录。中国的北大方正作为这场革命的先导企业集团在80年代实现了从铅排到激光照排的更新换代,使中国的印刷业告别了铅与火,进入了光与电的时代。

中国大陆首例试管婴儿降生

1988年3月10日,大陆第一例试管婴儿在北京医科大学第三临床医院降生。该女婴体重3900克,身长52厘米。主持此项研究的是北京医科大学第三临床医院妇产科专家张丽珠教授。这是我国生殖医学领域的一项重大成果。

兰州重离子回旋加速器总装完毕开始调试

我国最大的重离子物理实验设备——兰州重离子回旋加速器总装完毕,于1988年7月13日开始调试。这台重离子加速器是我国能量最高、粒子种类最多、规模最大的重离子加速器,建于中国科学院近代物理研究所内,是世界上第三台同等规模的重离子加速器。这一成就为我国重离子物理研究提供了强有力的实验手段,也使我国回旋加速器研制达到国际先进水平。

“长征4号”运载火箭发射“风云1号”气象卫星成功

1988年9月7日,我国使用“长征1号”新型运载火箭从太原卫星发射中心成功地发射一颗命名为“风云1号”的试验气象卫星。卫星顺利地进入近圆形的太阳同步轨道,星上仪器工作正常。

我国核潜艇水下发射运载火箭成功

1988年9月14日-27日,我国核潜艇进行了向预定海域发射运载火箭的试验。这次试验的运载火箭,是由我国自行研制的核潜艇从水下发射的。火箭准确溅落在预定目标海域,整个试验获得圆满成功。

北京正负电子对撞机首次对撞成功

1988年10月16日,中国科学院高能物理研究所自行研制的正负电子对撞机首次对撞成功。10月24日,邓小平等党和国家领导人在中国科学院院长周光召陪同下视察了北京正负电子对撞机国家实验室。邓小平在视察过程中指出:任何时候,中国都必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。我们不仅要搞加速器,还要参与其他高科技领域的发展。

长江葛洲坝水利枢纽工程基本建成

葛洲坝水利枢纽是我国万里长江上兴建的第一座具有发电、防洪、航运和调节径流等功能的大型综合水利枢纽工程。工程规模宏大,建筑雄伟。大坝高70米,长2606.5米,控制流域面积达100万平方千米。主体建筑包括电站厂房、通航船闸、泄洪闸、冲沙闸等。其中船闸尺寸之大为世界各国水利工程所罕见。电站装有21台水轮发电机组,发电总容量271.5万千瓦。1970年12月30日,葛洲坝水利枢纽工程正式破土动工,1988年12月10日基本建成。

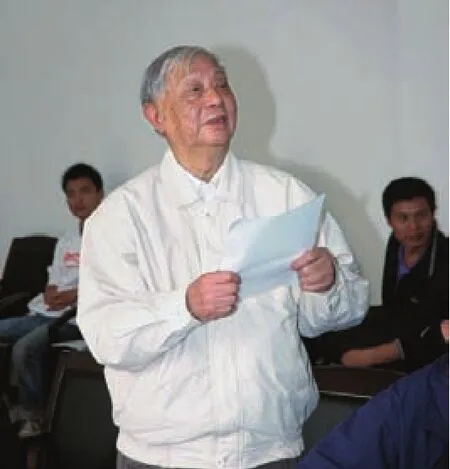

丁夏畦

中国丁夏畦等解决等熵气流拉克斯-弗里德里希差分格式收敛性问题

1988年,中国丁夏畦(1928.5.25-)、罗佩珠、陈贵强(1963.5.25-)解决等熵气流拉克斯-弗里德里希差分格式的收敛性问题。

美国蔡廷证明数学的逻辑结构可以是随机的

美国蔡廷(Gregory Chaitin)于1988年证明数学的逻辑结构可以是随机的。

日本住友电气工业公司研制成的铊系高温超薄膜临界电流密度高达每平方厘米353万安培

日本住友电气工业公司1988年使用高频溅射法研制成的铊系高温超薄膜临界电流密度高达每平方厘米353万安培。日本住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries)创立于1897年,是世界上最著名的通信厂商之一。其光纤光缆产销量多年来一直名列世界前列,年产值约30亿美元。

中国徐立礼等获得异体试管婴儿

1988年6月7日,我国首例异体试管婴儿在湖南医科大学附属第二医院呱呱坠地。他是我国大陆第一例男性试管婴儿。这项科研课题是由湖南医科大学生殖工程研究室徐立礼副教授,卢光副研究员和张志胜教授主持的。1987年9月,他们为湖南常德皮鞋厂某女工施行了异体胚胎移植术,使她受孕。婴儿出生时体重为3000克。

美国希梅尔和华裔科学家侯雅明破译第二种遗传密码

1988年,美国希梅尔和美籍华裔科学家侯雅明合作破译了第二种遗传密码。科学家终于明白,脱氧核糖核酸并不直接制造蛋白质。它只是把它的指令传输给信使核糖核酸,而它又把这一指令传输给转移核糖核酸。转移核糖核酸再指示第二种遗传密码使用氨基酸组装蛋白质。第二遗传密码的破译,使科学家有办法更改细胞内遗传基因的命令,有利于基因工程技术的进一步发展。

日本三菱研制成模拟人脑结构的神经电子计算机模型

1988年,日本三菱电子计算机中央研究所研制成模拟人脑结构的神经电子计算机模型。具有模仿人的大脑判断能力和适应能力、可并行处理多种数据功能的神经网络计算机,可以判断对象的性质与状态,并能采取相应的行动,而且可同时并行处理实时变化的大量数据,并引出结论。神经电脑除有许多处理器外,还有类似神经的节点,每个节点与许多点相连。它还具有联想记忆、视觉和声音识别能力。

1989年

我国超导材料研究又获重大成果

1989年2月22日,中国科技大学超导研究中心研制成功零电阻温度高于130K的超导材料——铋铅锑锶钙铜超导体,创造了当时世界上超导零电阻温度的最高记录。

中国南极中山站建成

继1985年2月20日我国南极长城站建成并投入使用之后,我国又一座南极科学考察基地——中国南极中山站于1989年2月26日在南极拉斯曼丘陵建成。

我国首胎“试管绵羊”培育成功

1989年3月10日,内蒙古大学实验动物研究中心培育成功我国首胎“试管绵羊”。这是我国科技人员在这个领域的研究工作中取得的一项突破。同年8月15日,我国首胎“试管牛”又在该研究中心培育成功。

我国自行研制的2.16米天文望远镜投入使用

我国自行设计制成的远东地区最大的天文望远镜于1989年10月安装调试成功并投入使用。这架镜面直径为2.16米,耗资2500万元的巨型望远镜,研制工作历时15年,是当时我国在宇宙探测方面投入费用最大的科学实验设备,现放置在中国科学院北京天文台。这台天文望远镜的研制成功,是我国基础研究领域的一项重要成果。

我国第一座5兆瓦低温核供热反应堆启动

1989年11月11日,北京郊区的我国第一座低温核供热反应堆启动,它标志着我国在低温核供热技术领域达到了世界先进水平。利用核能代替化石燃料进行城市集中供热,是国际上正在探索的核能和平利用的课题之一。这座由清华大学核能技术研究所设计建造的5兆瓦低温核供热反应堆,是世界上第一座投入运行的壳式核反应堆。这座反应堆已经通过国家鉴定和验收。

羊八井地热电站建成

1989年,西藏羊八井地热电站建成,总装机容量为19180千瓦。这是中国首座工业性试验地热电站,也是中国最大的地热电站。

美国丘得诺夫斯基把圆周率π算到4.8亿位数字

电子计算机的出现使π值计算有了突飞猛进的发展。1989年,美国哥伦比亚大学研究人员用克雷-2型和IBM-VF型巨型电子计算机计算出π值小数点后4.8亿位数,后又继续算到小数点后10.1亿位数,创下最新的纪录。

世界上最大的粒子加速器——欧洲“莱泼”正负电子对撞机

欧洲“莱泼”正负电子对撞机座落在法国和瑞士边界汝拉山下的一条地下隧道里。它能模拟宇宙在数亿年前大爆炸时的情景,让正负电子在对撞机内循着相反方向、以光的速度运行、相撞。试验结果表明,“莱泼”粒子加速器最大能量可达到1000多亿电子伏,并能大量生产“Z”粒子,供科学家们研究该粒子本身的质量、寿命、衰变等特性,进一步了解宇宙运动的基本规律。

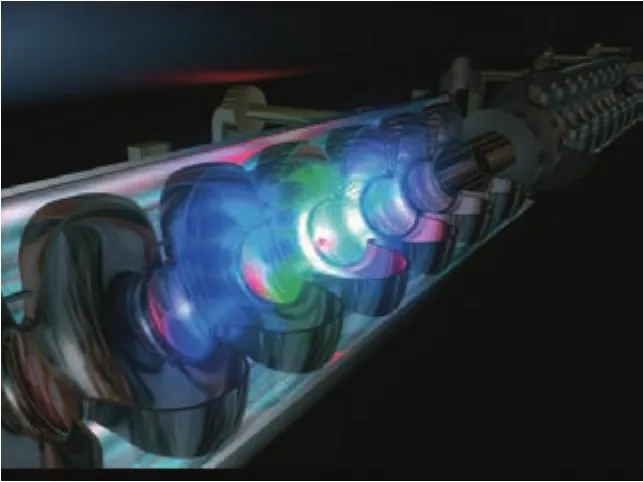

日本获得相当于太阳中心密度4倍的等离子体

1989年7月,日本大阪大学核聚变研究中心成功地获得相当于太阳中心密度4倍的等离子体,如使现有功率再增加10倍,即可实现激光核聚变。如果实用性核聚变反应堆研制成功,那么,世界上的海洋将是取之不尽、用之不竭的能量来源,这将为人类实现可持续发展战略提供基本保证。

美国约瑟姆和澳大利亚泰勒提出月球形成的大冲撞理论

美国约瑟姆和澳大利亚泰勒1989年提出月球形成的大冲撞理论。

中国范必勤研制出试管奶牛

范必勤(1931.1.6-),动物胚胎工程学家,中国动物生物技术主要开创者和奠基人之一。1986年研究成功“试管兔”,成为中国哺乳动物首次成功的范例,相继又获得首例冷冻体外授精胚胎的“试管牛”;1990年又获得第一批“试管猪”。对中国胚胎工程领域的研究起了先导作用。

美国初步研制成预防艾滋病疫苗

1989年,美国圣地亚哥索尔克生物学研究所初步研制成功预防艾滋病疫苗。

美国首次实现将外源基因植入人体

1989年,美国癌症研究所在世界上首次实现将外源基因植入人体。美国国家癌症研究所(National Cancer Institute, NCI) 是美国癌症研究和资助的主要机构,是美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)所属的27个研究所中历史最为悠久的研究所。1937年美国总统罗斯福(Franklin D. Roosevelt)批准国家癌症法案(National Cancer Act),随后NCI正式成立。

日本研制成世界上第一台激光磁盘录像机

1989年,日本先锋电子公司和国际电信公司联合研制成世界上第一台激光磁盘录像机。

日本广播协会试制高清晰度电视

日本广播协会等1989年试制成功高清晰度电视。

日本三菱公司宣布制成世界上第一台光神经计算机

1989年7月底,日本三菱公司宣布试制成功世界上第一台光神经计算机,它采取光学元件和光信息处理用的数字学习算法,能识别26个字母符号。光神经计算机的研究指的是利用光物理学和光技术,研究神经网络的基本原理,并探讨采用光学器件或光电混合器件实现神经网络硬件系统的方法。(完)

统稿:本刊编辑夏炎