记对张维庆的一次考察

■梁忠文

记对张维庆的一次考察

■梁忠文

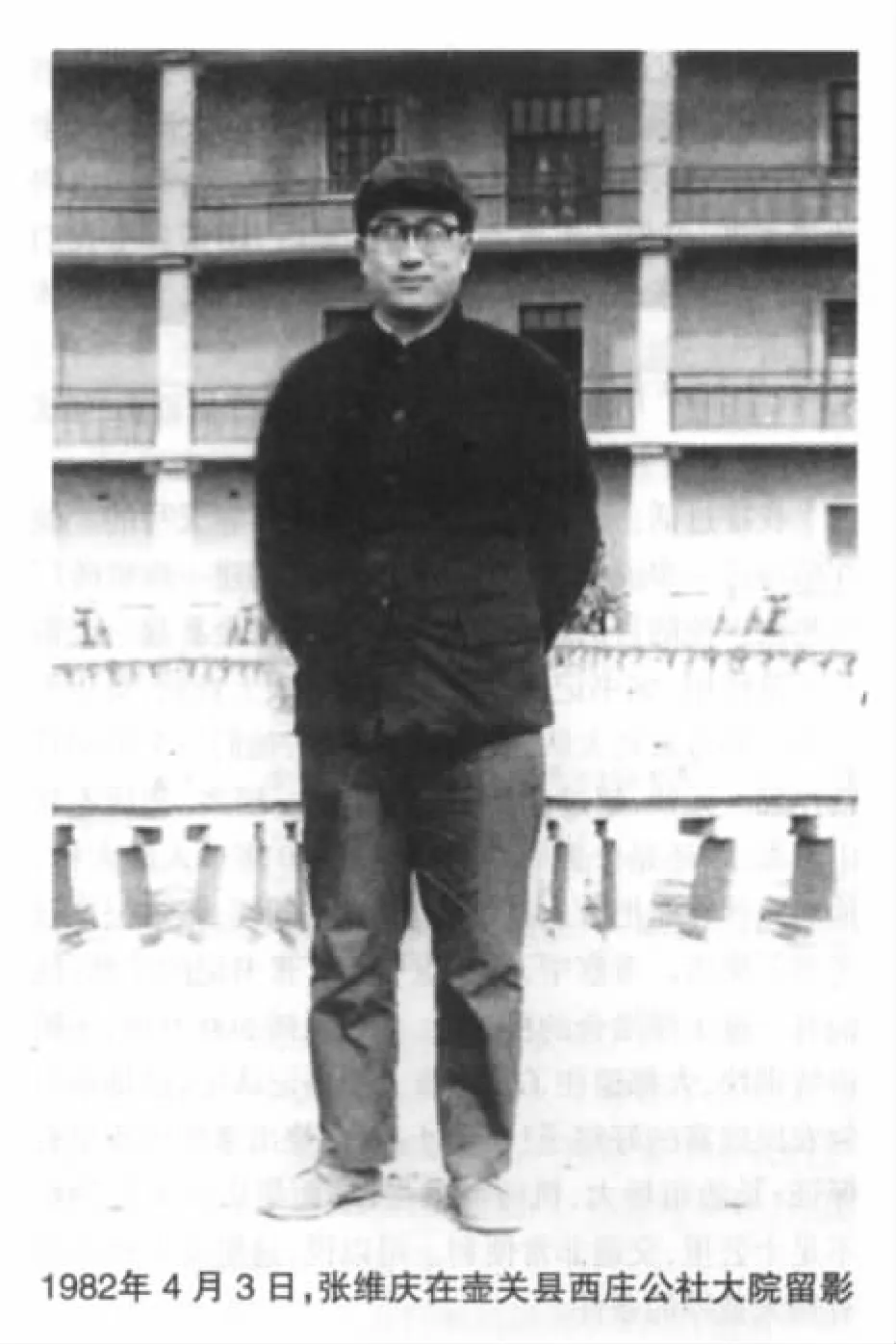

编者按:本文是壶关县国土资源局退休干部、原壶关县西庄公社党委书记梁忠文同志的一篇回忆文章。全国政协常委、人口资源环境委员会主任张维庆同志1980年代初任壶关县委书记时,曾以西庄公社为试点开展农村改革,深受群众的拥护,并走在全省农村改革的前列。本文记述了1982年省委组织部对张维庆同志的一次考察经过,文中反映的当时考察干部的负责、务实的作风,今天仍然值得我们学习和思考。

1982年3月6日,是个晴空万里的好天气。早上八点,我在壶关西庄公社院里站着,突然从大门外开进来一辆小轿车。车停在办公楼前,从车里下来一个低个子,看见我便问道:“你们公社书记在吗?”

我马上回答:“我就是!”

“是吗?就是你?”这人面露喜色,转身对车里人说:“下车吧,书记在!”

这时,从车里下来一个大高个,戴着一顶前进帽,穿着一身褪色的兰布衣。一见我,就握住我的手,热情地说:“你就是这里的书记吧?”

“是,是……你是?”我望着大个子问。

“这是省委农工部的刘副部长!”小个子介绍说,“我就是咱地委的。”

地委的这个小个子,我有些印象:好像是地委组织部的王保发副部长。于是,我便问:“你是王副部长吧?还在地委组织部工作?”

“噢,不是,不是”,小个子有点不太自然,“我已到了农工部……”

一个是省委的,一个是地委的,都是上级领导,这么一大早来,我想定是有什么重要的事,得马上报告县委书记。但是,王副部长说:“我们只是随便来这里转转,不麻烦县里的领导。”

刘副部长直奔主题:“听说你们这里包产到户搞得挺好,就想来看看……”

一

他们了解的内容是农村改革情况,我就先从包产到户说起。当我汇报到我们西庄是全县第一家推倒大锅饭、实行包产到户的公社时,刘副部长插话问:“你这样干,不是破坏农业学大寨吗?就不害怕吗?”

我说:“怕是真怕,弄不好,就要栽跟斗。但是,有张书记的支持,我们就不怕!”

“什么?哪个张书记?”刘副部长反问道。

“就是我们县委书记张维庆呗!”

“噢!就是张维庆?有胆量,好样的!”刘副部长听到这里,精神一下就振奋起来,要我接着往下说。

这时,我便竹筒倒豆子般地细说起来:

全国学大寨,大寨在山西。当时山西各地都在轰轰烈烈地学大寨,而我们却提出推倒大锅饭实行包产到户,这心里是又想干又害怕啊!可再怕,也得解决老百姓吃饭的大问题啊!年年队里分的口粮不够吃,逼得老百姓自己想办法:先是借粮,全公社外借粮食达到240万斤,涉及到2省、5县、48个村;再是外迁,有150多户,500多口人,准备迁往土地多的沁县、武乡等地;再就是出走,约有80多人,不知何处求生……

面对这种情况,怎么能不让人着急呢?于是,我向张书记请示解决问题的办法。张书记提出,我们要解放思想、实事求是,一切从实际出发,在群众中想办法、找答案……

怎样去找这个答案呢?我们成立了工作队,走进百姓家与他们促膝谈心。百姓见我们是真心真意地为他们办事,就纷纷掏出了真心话:想要解决吃饭问题,唯一的办法就是包产到户,把土地交给农民……可是,这个答案太敏感,涉及面太广,谁又敢干呢?不干,又解决不了吃饭问题。

怎么办?想再去请示张书记,又怕张书记不答应;不请示偷偷干,肯定要犯大错误!事有凑巧,就在这期间,听说张书记到太原开会了,还有10多天才回来。想来想去,在忐忑不安中,我们集体研究决定:先斩后奏!我们只用了七天时间,就将全公社所有土地承包给了农户。

听说张书记开会回来了,不少人都向张书记告状。可我们已经把土地包给了农民,圆了他们的“梦”,即便问责,也只得担了。但是,我们万万没想到,张书记却大胆地肯定并支持了我们!“包产到户”这本经,正好念在了他的心坎上。我们想的是全公社人的吃饭问题,他想的是全县人民的温饱大事。

为使全县尽快实行包产到户,张书记大胆地走了这样三步棋:第一步,树立典型。他认为我们的想法和做法是对的,符合广大人民群众利益,符合十一届三中全会精神。因此,便把我们公社树立为农村改革开放的典型。第二步,广泛宣传。从初级社、高级社到人民公社化,20多年来的大锅饭思想已经根深蒂固,包产到户哪能那么容易?所以,他决定必须大力宣传,先从思想上解决问题。1981年8月初,县委召开三干会,专门研究、讨论包产到户问题。为了开好这次会议,张书记让我们公社常平大队党支部书记宋刘富做了包产到户(他曾在三类田中包过产)的典型发言。这样一来,参会人员都受到一次深刻教育。会后就纷纷表示要学习典型,积极包产到户。第三步,现场教育。1981年秋后,我们公社因包产到户,粮食获得了空前大丰收,亩增产40%以上。不仅超额四倍完成了国家征购任务(占全县总征购任务的25%),还还清外借粮食240万斤……面对成绩,张书记亲自到公社进行了考察。他不仅在会议室听我们说,还走进百姓家,亲耳听农民讲。特别是听了西庄大队老农杨建玉的介绍后,得知他家亩增产60%以上时,张书记显得特别高兴,他激动地对我们说:“包产到户,你们走对了。你们用活生生的事实,告诉了全县人民:这是一条正确的路!”

后来,县委就在我们公社召开了现场会,让全县380多个大队支书亲自参观并听取经验介绍。一个月时间内,全县的包产到户工作就全部完成了。

二

见刘副部长越听越感兴趣,我接着又汇报了集店大队的工副业生产和一些专业户、重点户的发展情况。刘副部长很感兴趣,提出到实地去看看。

来到集店大队,从瓦厂到缸厂,再到两座机砖厂,刘副部长跟我们边看、边谈、边议论,一连走访了四五个企业。刘副部长深有感触地说:“三中全会以来,我还没有见过这样好的典型。特别是两座大机砖厂,真了不起,你们这工副业为什么发展得这样快?”

“这个我还得先从张书记说起呢!”集店大队支书高兴地告诉他,“张维庆书记亲自来我们大队给两个班子开了会,讲明了发展工副业的重要意义,我们也向他表了态,但他还不放心,回到县里后,还亲自给我们全体党员写来一封长信,要我召开党员大会,念给全体党员听……”

“是吗?”听到这里,刘副部长有点惊讶:“还有这事?”

我接过话:张书记的这封信,是去年春天写的。他在信中进一步说明了为什么要让集店再建一座机砖厂的想法。他的目的就是想让集店大队在全县起一个带头示范作用。张书记从全县人均收入表上查到,集店大队是全县最富裕大队。在大锅饭时期,他们一个劳动日就挣到一元钱,超过全县平均水平的一倍多。集店不靠山不靠水,还是个拥有700多户、2800多口人的大村,他们凭什么能把收入搞上去?就这些问题,张书记亲自考察了集店。考察中,有一点引起了张书记的注意:他们有一座土洋结合的机砖厂。年产机砖500万块,还销得特别快,大都销往了长治市。张书记认定,这是条引领农民致富的好路子!集店土质好,烧出来的砖质量有保证;长治市场大,机砖需求量多,而集店乡离长治市不足十公里,交通非常便利。可以说,这里发展经济具有得天独厚的条件。

张书记信中还分析道:在改革开放的新形势下,长治市将会展开大规模的基础设施建设,到时,机砖就会成为香饽饽。在这种情况下,你们应当抓住机遇,看到自身优势。有这样的好条件、好优势、好项目、好市场,再加上好政策,你们更应带头干、拼命干……

所以,集店大队按照张书记要求,只用了两个月时间,就新建成一座大型机砖厂,年产机砖上千万块。

听到这里,刘副部长感慨地说:“你们张书记眼光瞄得准,怨不得集店发展得这样快!那么,对你们公社又是怎样抓的?”我告诉刘副部长:张书记的做法是“麻糖滚芝麻,越滚越粗大”。他把集店大队发动起来后,就来做我们公社党委的工作。他要我们认清方向,鼓足勇气,学习集店,用一把黄土打天下……

从去年三月份起,我们就想办法,克服种种困难,先由十个大队牵头,只用了半年时间,就建成十座机砖厂,并全部投产。当年就生产机砖4000万块,全部销往长治市,年创收160多万元。只这一项,就使全公社人均收入达到120元,超过上年的一倍……

三

听我说到这儿,刘副部长显得更加激动。他说:“吃不穷、花不穷,指挥不好就会穷。实践证明,你们张书记的思路是对头的!”回过头,刘副部长又兴致勃勃地问集店支书:“听说你们这里还出了个‘嫦娥奔月’的故事,咱们去看看好不好?”

于是集店支书就领着我们来到村中的秦嫦娥家。

秦嫦娥家的小院里,养着两头猪、20只鸡、20窝蜂。听到秦嫦娥汇报说,她家一年收入2000多元,全家四口人,人均500多元(比一个24级的干部年收入480元还多),刘副部长连连夸道:“你果真是奔到月亮上了!”

离开秦嫦娥家,刘副部长兴致不减地提出还想再看几户,于是,留下集店支书,由我一人领着他们到回龙庄大队,去看侯天乐家。

在车里,刘副部长问:“你们张书记来过秦嫦娥家没有?”

我说:不但来过,还在全县特别总结推广了她。他说这是三中全会以来出现的新事物,这是一个脱贫致富的好典型,这是给老百姓树起来的一个发展个体经济的好榜样。

对于秦嫦娥这个典型,张书记要求必须让群众普遍学习,让她的做法传遍千家万户,传到全县的每个角落。遵照张书记的要求,我们很快就在秦嫦娥家召开现场学习会,推广秦嫦娥的经验。打那以后,专业户、重点户的发展,就象雨后春笋般遍及全公社。从去年3月到目前为止,仅一年时间,全公社“两户”的发展,就达到1100多户,占到全公社总农户的30%……

话说到这儿,车进了回龙庄。

我领着刘副部长直奔砖瓦厂,去看侯天乐的“经济联合体”。

在工地,侯天乐告诉刘副部长:学习秦嫦娥,他家发了财。去年春天,他包了大队的砖瓦窑,全家六口人干了一年,收入一万多元。张书记听说他家成了壶关县第一个万元户,亲自上门了解情况后指出:一户富了不算富,大家富了才算富。在张书记的指点下,今春,他就在村里选了15个贫困户,成立了砖瓦合作社,计划年人均收入1000元。

刘副部长听后,高兴地对侯天乐伸出大拇指说:“好样的!好样的!听张书记的话,让大家共同富裕起来!

四

从回龙庄出来,我就领他们到黄角头大队,去看全省林业劳动模范、造林专业户路其昌。

这时,已将近中午,路其昌一家刚从山上收工回来。刘副部长断定眼前这位满脸汗渍的大汉就是路其昌,便迎过去,高兴地叫了声:“老路,你好!”两双手紧紧地握在一起。路其昌把我们引进他家,给我们冲了几杯红糖水,拿出香烟,就主动说起荒山造林的事来。

“张书记早就把我承包了,他每十天半月就会来一次。从春到秋,半年时间他就来了十三次。所栽松苗成活了90%,他才算松了一口气。他和我们就像一家人,在山坡上跟我们同吃同干,和我们共同栽树……”说到这儿,路其昌指着墙上的玻璃相框让刘副部长看:“这是在山坡上,张书记和我们全家照的相。”

在刘副部长的坚持下,我们又一起来到路其昌植树的山上。

到了山上,刘副部长已累得满头大汗,但他还是紧跟路其昌。从整地、撒籽、育苗、刨坑到栽植,了解得清清楚楚。路其昌说:“张书记就是你这样的人。他不但打破砂锅问到底,还要亲手做一做,直到成功了,他才要认可你。”接着,路其昌向左边跨了两步,指着眼前的一片小树说:“这都是张书记亲手栽的。”刘副部长看了看,比了比,与路其昌栽的树一模一样,小树在轻风中微微点着头,刘副部长也显得更加高兴。这时,已是下午一点多了,该下山了。但是,刘副部长望着这座大山,流露出恋恋不舍的神情……

回到路其昌家,王副部长让我电话通知张书记,到招待所吃饭。

路其昌送我们到村边,指着路边的那十三株北京杨说:“这是张书记亲手栽的……”

五

车行驶到杜家河村口,我的任务已经完成,便回了西庄公社。临别时,王副部长对我说:“下午我们走时,再与你告别!”

西庄公社是壶关通往长治的必经之路。这天下午3点多,刘副部长他们返回长治时,车停在了公社大门口。把我叫出来后,刘副部长高兴地紧紧握着我的手说:“忠文同志,我们就要回长治了。你做得很好,为我们提供了很多情况,谢谢你……”

这时,王副部长笑着打断刘副部长的话,指着刘副部长说:“忠文同志,你猜这是谁?实话告诉你,这是咱省委组织部的刘毅民副部长……”这一说,刘副部长笑了,我也傻傻地乐了。我又问王副部长:“你呢?”“我?哈哈哈……”他笑着说:“你不是就知道吗?还在地委组织部工作……”

他们轻车而去,我却糊涂了:明明都是省、地委组织部门的领导,却要说成是省、地委农工部的领导,这是为什么呢?这时,我才恍然大悟:难道说,这就是对张书记的“考察”吗?