跨文化的汉语文化交流:调研与对策

董晓萍

(北京师范大学民俗典籍文字研究中心,北京 100875)

跨文化的汉语文化交流:调研与对策

董晓萍

(北京师范大学民俗典籍文字研究中心,北京 100875)

我国现代经济社会崛起举世瞩目,汉语文化交流成为一种新的国际资源。在全球化背景下,汉语文化交流产生了一些新特点,包括从研究型汉语转向需求型汉语、从母语型汉语转向双语型汉语、从课堂型汉语转向接触型汉语、从传承型汉语转向反观型汉语等。推进跨文化的汉语文化交流,是我们参与世界较量的一个起点。国内外对汉语文化推广工作的理解有较大的差异。汉语文化交流工作要突出跨文化交流的理念,编纂适合跨文化交流的教材,改革师资资源的使用目标。

跨文化;汉语文化交流;中国民俗;美国;孔子学院

近年我有机会赴美国孔子学院任职,就汉语文化交流工作做了一些调查。调查对象有四类:一是政府公务员。有的在岗,有的已退休。有的到过越南、中国台湾和香港等地,但没到过中国内地;也有少数人本人近些年到过中国内地,或亲友、同学曾来中国内地访问或旅游。他们的年龄段在40–70岁之间;主要是通过官方和媒体得知中国消息,但实际上对中国了解不多;态度中立,处事现实,关心中国的强大,但也保持一定的距离。二是美国著名学者,他们毕业于哈佛和麻省等常春藤名校,目前在美国高校、基金会或慈善机构工作,掌握汉语,对华友好并寄予希望,对汉语文化交流工作和中国文化对外交流工作的背景能理解,也能做出解释,肯说真话,还能提出善言良策,但他们是美国人中的少数精英。三是美国普通公民,单纯友好,但大多数不了解中国,很多人只是出于当今全球经济的变化、就业和扩大社交的需要,有兴趣学汉语;也有的因为领养中国孤儿而靠近中国文化,送孩子学汉语。四是华裔移民,他们在美国使用双语生存和发展,并将双语作为子女教育的内容。这四类被调查者,对于我国的汉语文化交流工作,在反应和期待值上不一,有的与我们的良好愿望基本相符,有的持不同的异文化思路,也有的完全持不同政见;但无论从哪个角度说,调查都比不调查好,通过调查,可以认识和思考国际语言文化传播的现代思维和现代方式,可以冲淡我们的盲目热情,能增强我方工作的针对性,对我们的工作是有启发的。本次调查资料有两类:一是实地调查搜集的资料,如调查问卷和在实地访谈和参观活动中搜集的资料;二是网络资料,包括美国州政府的地方资源网站、美国个案点的公立中小学网站、世界图书馆联网OCLC网站和欧美国家的孔子学院网站等。

本文旨在讨论在我国经济迅速发展和国际影响日隆的大好形势下,根据我国文化软实力建设的发展战略框架,在美国这个全球化的大本营中,反观我国已蓬勃开展的汉语文化交流工作,主要不是把这项工作当作我国国力增强的外宣广告,或者国家对外文化交流的传统礼品,而是把它放在现代国家文化战略的新体系中,探索在已知领域内,如何肯定和巩固它的既有成果,如何拓展它的发展领域,以及如何将两者结合推进。

一、当代汉语文化交流工作的“跨文化”特征与转型

在美国这个全球化大本营中,反观我国的汉语文化交流工作,需要思考的一个问题是:在当今世界的多元文化竞争中,在因特网使英语强势全球传播的时代,在各国对外交流的诸多现代文化方式中,汉语文化交流工作在保持中国文化特色的基本原则下,是否建立了“跨文化”的优势?这对于外方接受汉语文化交流工作是前提,也是我们参与世界较量的现实起点。

(一)跨文化的基本概念

在美国,所谓全球化,所谓英语强势,除去政治和经济因素不谈,美国用它们笼络本国多元文化,推行流行文化,结果让流行文化覆盖了本国,影响了世界,不管人们喜不喜欢,美国的流行文化都扩张极快,获利巨大,这种塑造“跨文化”优势的战略,兼容了别人,推广了自己,这种特征是值得我们注意的,美国也为此花费了高额成本。相比之下,我国的汉语文化交流工作在“跨文化”上,还缺乏明确的理念和产品,当然,前提是缺乏基础研究。但是,不如此考虑,汉语文化交流工作仅仅与政治、经济、外交和教育等因素直接结合在一起,有时有些问题就会很难处理。汉语文化交流工作的“跨文化”优势的基础研究,应包括设计理论问题、确定基本概念和进行方法创新。举例说,在设计理论问题上,应包括:汉语文化交流工作的历史本质和当代内涵是什么?汉语文化交流工作在全球多元文化传播中的战略定位是什么?等等。在基本概念上,应包括:汉语文化交流工作对当代世界多元文化交流理论中的“跨文化”起点、“接触点(contact zone)”和“边际理论(boundary theory)”等概念,如何认识?如何发挥自己的特长?如何创造自己的新工具概念?等等。在方法创新上,应包括:建立汉语文化交流工作的跨文化传播国家策略数据分析系统;建设汉语文化交流工作软实力建设战略个案的比较研究项目;以尊重目标国的语言文化为前提,研制中国的概念产品和应用产品,创建国际交流氛围中的人文友好型交互传播系统,等等。开展这些工作,可以帮助我国的汉语文化交流工作不断改进,争取更多的成效。

(二)美国汉语热转型的特点

美国自2000年出现“汉语热”,从大学到中小学,汉语和中国文化课程都在升温,仅美国学生生源就翻了几番,这是事实。这次给我鼎力相助的美国著名汉学家R. David Arkush,是费正清(John K. Fairbank)的大弟子、哈佛大学历史学博士、曾任美国中西部亚洲历史学会主席。他的中国现代史课程,使用自编英文教材①详见: Arkush R David, Lee L O. Land Without Ghosts: Chinese Impressions of America from the Mid-Nineteenth Century to the Present [M]. Berkeley: University of California Press, 1989.,自2000年以来,本科生从约200人猛增到400多人;研究生从3人增加到44人。2007年4月15日,我进入他的研究生课堂调研,看到全部听讲者都是美国学生。从调查分析看,与美国上一代汉学家学汉语相比,现在美国人“汉语热”的背景和目标已产生了很多变化,主要有以下5点。

第一,从研究型汉语转向需求型汉语。20世纪以来,西方世界由于政治、军事、外交和经济等国家需要,培养了一批精通汉语的学者。他们对汉语和中国文化的了解都是为高层研究服务的。而现在大量美国人学习中国的语言文化,主要是为了增加个人竞争的机会,从目标到人群都是下移的。汉语在这种变化中,被需求量增大。

第二,从母语型汉语转向双语型汉语。从前对外汉语教学人员是母语师资,现在则以美国教师和旅美华裔人士为主,他们在双语中教汉语,对选择中国文化资源课程更为敏感和上心。

第三,从课堂型汉语转向接触型汉语。现在美国人学汉语已不限于课堂教学,他们可以直接到中国来,与中国人直接接触,在接触中学汉语。他们眼中的中国文化面貌,除了历史古迹,民间文化就是亮点。

第四,从传承型汉语转向反观型汉语。美国老华侨家庭基本都有督促子女学汉语的倾向,重视中国文化传承。现在美国的华裔青少年学汉语,是在已融入美国文化之后,再回过头来反思自己的文化出身。还有大量被领养到美国的中国儿童,已成了半个美国人,又在美国家长的带领下,上中文学校,进行文化反观。实际上,现在美国这种反观型的汉语学习者已占绝大多数。传承型和反观型的汉语学习者融合在一起,都主动选择汉语兼中国文化课程。

第五,从知识型汉语转向项目型汉语。美国学生学习非母语语言文化是一门必修课,但自2000年起,受全球经济变化的影响,美国在中文教学方面,设立了中文项目,现在从东部的常春藤大学到其它州的公立或私立大学,各校排名虽不同,但大都把中国汉语文化教学叫“中文项目”。项目的亲合力强,选课的学生多,学校的收入就多,项目就能生存和发展。在这种情况下,中国多地区多民族文化以其非政治、军事和外交的中介特点,容易被列入项目课程的首选。

(三)跨文化交流的项目设计

一个国家民族的语言是该国家民族文化的核心,这一特点早已在西方国家引起重视。以美国为例,他们提倡美式英语流行文化,就是当作美国本土统一文化向世界现代文化传播模式转变的构架工具,他们还大张旗鼓地对此予以发展,增强其实力[1]。这种历程也已为欧洲一些国家所汲取。从上世纪末的1995年起,在提前动荡的东欧社会主义国家,在打破种族封闭大门的北欧国家,在建立欧共体的西欧国家,由于反文化霸权和反种族歧视,他们一方面掀起反对美国流行文化的潮流;一方面都不再小看语言推介和文化交流的作用,开始在世界其它目标国推介自己的语言文化,如北京的法语联盟,我们也可简称“法推”。在中国日益强大的趋势中,反观汉语文化交流工作,提升理论考察的高度,同时着眼实践上的可操作性,予以再评估,然后加强基础研究和策略调整,是可以成为汉语文化交流工作实现转型的一种法宝的。仅从基础研究方面看,就我们可以建立的研究项目内容,初步调查分析如下。

1.研究型与社会推广型跨文化优势战略数据分析与研究

以美国为例,对美国高校和中小学开展的汉语教学项目,可针对其汉语热中的需求型、非母语型和接触型对象进行。经实地调查和查阅世界图书馆联网OCLC网站的资料发现,在美国高校中,研究型与社会推广型的类型数据是成反比关系的。例如,在排名前列的哈佛大学、斯坦福大学、加州大学和宾西法尼亚大学,研究型中文项目很强,社会推广型项目缺乏;而在排名靠后的俄克拉荷马大学,没有研究型中文项目,但社会推广型项目增强。两类高校的水平,一类是一流,一类百名开外,但两者对中国文化资源和中国文化研究的要求兴趣同等。对这种数据指标是应认真分析的。

关于这种现象,欧美学界从上世纪80年代起,已有基础研究,并有成套著作出现。一些西方学者认为,当一种新出现的语言与文化潮流兴起的时候,普通社会人群就会去追求,去说和去写,但那种追求都是有经济、政治和文化目的的。这种新语言文化的强势流行,与所属国家本身的强大有关。也正是这种强大,会迫使其语言文化输入国的人民通过学习和使用这种语言文化来刷新自己的社会价值,让自己获得周围世界的新认同。他们在这方面的研究,比我们早30年。我们还习惯于自己看自己,还没有开始对中国强大后的汉语文化交流工作和对外文化传播做理论研究。

另一个问题,是我在上面谈到的现代语言文化推介方式。为什么在了解中国文化上,无论是美国的一流高校,还是非一流高校,都产生了同等需求呢?这与他们多次经历了反殖民、反文化霸权和反种族歧视的现代民主运动有关。在美国,在学者和决策者眼中,多元文化研究,是半政治又半无所不包的日常对策和生活现象[2],它既能象征国家民族的内部民主和平等,还能标志西方文明未强加于东方文明的现代姿态,这对于塑造西方国家形象也是一着棋。汉语文化交流工作的理论研究要顾及这个背景,要善于借势,才能比较顺利地争取美方舆论,打造我国自己的汉语文化交流工作渠道。

2.传承型与反观型跨文化优势战略数据分析与研究

以美国为例,汉语教学项目的开展,我们可针对其汉语热中的母语型和反观型对象进行。欧美学者还有一种理论,即语言有人体性。他们把语言看成是国家社会的一个生命区,是掩藏在本国社会动态运行中的传统储备,是国家民族整合的凝聚力所在。语言文化的位置,则是国家社会的人民身体中的身体,肌肉中的肌肉,它从不保守,始终都在不断变化。语言文化的性质本身,就是一种有机环境、一种活力氛围和一种被呼吸的空气。语言文化就像一日三餐一样,给本国人民提供口头食粮,里面充满了文化意义。本国人民再把它说出来,就等于把个体成员和社会组合为一体[3]。在当今世界,华裔移民文化是全球化文化的一部分。对华裔移民文化研究,无论从传承的角度,还是从反观的角度,都有一种共性,即通过汉语和中国文化传播,对生理身体和文化身份产生认同。我在美国加州圣迭戈市了解到,近年美国人领养中国儿童接近6万,大多数儿童都被美国家长送到中文学校去学习。越是美国高层家庭,越让领养孩子记住中国根。他们为此成立了全国性的非官方组织“领养家庭协会”,交流对在美国长大的领养青少年开展汉语和中国文化教育的经验。现在在美国,“夫妇领养中国孤儿的故事已经不再新鲜,金发碧眼的洋爸洋妈怀抱黑眼睛黑头发的中国女娃享受天伦之乐的画面更是到处可见;与一般故事不一般的是,洋妈妈琳莉为了不让米亚与她的中国根脱节,在拉菲耶办起了‘小小世界’中文学习班。”[4]俄亥俄州领养中国儿童的美国家庭较多,我在俄亥俄州社区的中文学校做了调查,当地一个社区的学中文学生可达四五百人,其中大多是被领养的中国儿童。正是在美国人慈善捐助的思维方式和社会动力中,汉语文化交流工作和中国文化传播都被看好。总之,传承型与反观型群体的特点,都是华人后裔学汉语和中国文化。我们观察美国人接近和思考中国文化的特点和历程,可以观察我国文化软实力发展对策的一种个案。在这个层面上做汉语文化交流工作,在美方需要的关口上“雪中送炭”,通过华裔青少年影响美国人,一举两得,成本低而效果好,可惜目前这方面的研究工作尚未开始。

3.知识型与表演型跨文化优势战略数据分析与研究

在美国,汉语教学项目的展开,合适于接触型和边际型对象。在全球化时代,接触型和边际型的人群范围迅速扩大,这是不能忽略的事实。发展接触型的语言文化传播,在边际地区保留互相了解的时间和余地,此趋势已势不可挡。在全球多元文化的“接触点”和“边际区”的研究上,中西学者的思路也有所不同。

欧美学者认为,20世纪不同文化接触的国家战略是出书造势,21世纪不同文化接触的国家战略是把文化多样性变成权力。现在,两者的差异,已成为区分现代语言文化传播与传统语言文化传播方式的界限。以美国为首的西方国家,早已把采用现代语言文化传播方式作为划时代的战略标志。他们基于这个理念,营造基于美国多元文化来源的流行文化,并在这一过程中,把流行文化变成跨文化的文化霸权。中国不能照搬他们的理论和方法,但我国的汉语文化交流工作要在文化“接触区”上动脑子,要下功夫在“跨文化”中保持自己的多元文化遗产,这应该是需要思考的。

从这次调查分析看,有两个接触点是可以在汉语文化交流工作中运用的。

首先,是中国早期家庭教育。中国早期家庭教育是东方教育的代表,在汉语文化交流工作利用上,至少有3个要点:

第一,将中国早期家庭教育精粹部分,做成展示中国历史文化内涵的窗口;

第二,将中国早期家庭教育做成“面对面”的中美成人家长交流,创造一个“接受前”的文化空间,引起政府与民间、中国与美国、学校与社会、学者和民众的边际互动;

第三,通过中国早期家庭教育交流,例如亲亲文化、共享文化、赡养文化等,缩小中西文化的距离,激活国家间、民族间和代际的人文对话,让中国优秀的家庭教育传统成为解决美国现代社会问题的补充工具。

其次,是保护和推介中国的多元文化。在汉语文化交流工作利用上,大体有4个要点:

第一,体现中国多民族多地区文化正是中国主体文化包容与整合的突出特色;

第二,中国多元民俗文化在跨文化交流中,是低成本、高效益的介质之一;

第三,通过表演活动,打破中西文化时空观的界限,建立对中国文化的欣赏圣境;

第四,建立国际学术研究项目,在现代语言文化传播方式的背景下,发展比较审美学、比较心理学、比较教育学和比较民俗学,找出最能展示中国文化软实力的相关类推要素,创造汉语文化交流工作文化的新分类,由此推动人类共享文化的理论建设。

4.技术型与双赢型跨文化优势战略数据分析与研究

在现代语言文化推介的全球环境中,直接输出一个国家的古老东西是不行的,现在各国文化软实力的输出结构也已很不相同了,对此我们需要花较长的时间去探索。但是,一个不必花时间去认识的情况是,各国在向现代语言文化推介的全球环境转型中,却在经历大体相同的阶段。所谓大体相同的阶段,就是指进入21世纪后,由于美国率先发起,在高科技网络交流方面,各国趋势相同。其中,数字化已成为文化揭秘的公认手段。在不同国家的文化软实力竞争中,数字化技术产品还成为保护自我和争取双赢的文化武器。再说汉语文化交流工作,在目前美国的汉语热中,我国派出人员的汉语教学还都是土法上马,这是与我国当前的国力优势、技术优势和人才优势所不匹配的。实际上,美国教育界和公众对中国民俗文化的数字化项目极感兴趣,这是与美国作为数字化大国的实力相当的,也与其信息化认知的广泛社会基础有关。美国和中国,分别作为世界上最年轻国家和最古老国家的代表,彼此交手已久,知己知彼的地方很多。现在我们向美国人去传播中国的水利、交通、古建、工艺、饮食、服饰和寺庙等知识,是有相当吸引力的,但他们很快就够了,烦了,但通过数字化项目,开展技术型与双赢型跨文化交流,却容易获得对方的理解和支持,这是我们需要思考的。

二、美国汉语文化交流工作的调研与分析

本研究对汉语与中国民俗文化在美国的影响力做了调查,同时也对国内高校学生和来华留学生做了调查,结果几乎相反。这种反差似乎大体说明,在对汉语文化推广工作的理解上,国内外有较大的差异。

(一)关于美国人对汉语与中国民俗文化交流的效应的认识

在美调查,让我感触最深的是,虽答案不同,但调查对象的回答是真诚的。几个美国大学生对我说:“刚到中国的时候,感到中国菜真香,但没过几天,就开始想美国菜了。”这只是一个例子,其中所涉及的问题,是文化习惯问题,而“跨文化”的优势所在,就是能对别人的文化习惯加以适度控制,使之既能保持别国文化,又能欣赏其它多元文化。

表1的调查对象中,90%以上是美国人,10%左右是华裔移民,问卷的结果出于我的意料之外,但它可以基本真实地反映被调查者对汉语文化交流工作(包括中国民俗文化)的看法。

美国人对汉语文化交流工作(包括中国民俗文化)的认识,与我们在国内的想象有较大差距。从所获数据结合问卷后的访谈可以看出,目前美国人对中国文化兴趣最高的是“中国历史文明”,对中国了解的最广泛途径是中国出口美国商品上印制的“中国制造”。

美国人对汉语的认同率低,但这个比例是表层的,不能简单拿来证明它与美国的“汉语热”有矛盾。美国学汉语的人数是在增加,但肯填写对汉语有兴趣的人不会很多,毕竟学习汉字和汉语的困难是事实。这个数据的特殊性在于它有深层意义:在美国这种提倡思想自由和制度民主的国家,只有对汉语和中国文化真正有感情的人,才能如此据实填写,而只有有了感情的东西才是不容易改变的。所以,这个数据的百分比小,却质量高,给我们的启示性也多。

被中国人认为外国人喜欢的中国民俗类别遭到遇冷,如中餐和民歌。从数据分析看,我们在把握“跨文化”上不够准确,主要是阐释我国的历史文明元素力度不够。美国人更倾向了解中国的历史文明,他们只有懂得了中国事物深刻的历史文化内涵,才能从感情上倾向中国。

(二)关于国内高校学生和来华留学生对汉语与中国民俗文化交流的效应的认识

我在所供职的北京师范大学授课课堂上对中国大学生和来华留学生做了同样问卷的调查,回收有效问卷147份,其中中国大学生113份,来华留学生34份。分析本次调查的样本,多少可以增加对国内高校学生和来华留学生对汉语文化交流工作(包括中国民俗文化)的效应的认识。

1.中国大学生答卷统计

在我授课的课堂上,中国大学生113人参加了答卷,他们给11种汉语与中国民俗文化影响力的排序,利用公式“=COUNTIF (B2: L114, X)”(X∈1、2、3……11)分别统计出各项现象在各个名次上的人数分布情况,详见表2。由表2得出的中国大学生对11种汉语与中国民俗文化影响力的排序,详见表4(设定序号对应着相应的分数,第1位得11分,第2位得10分,以此类推,最后一位得1分,最后得出各项的总分,下同)。

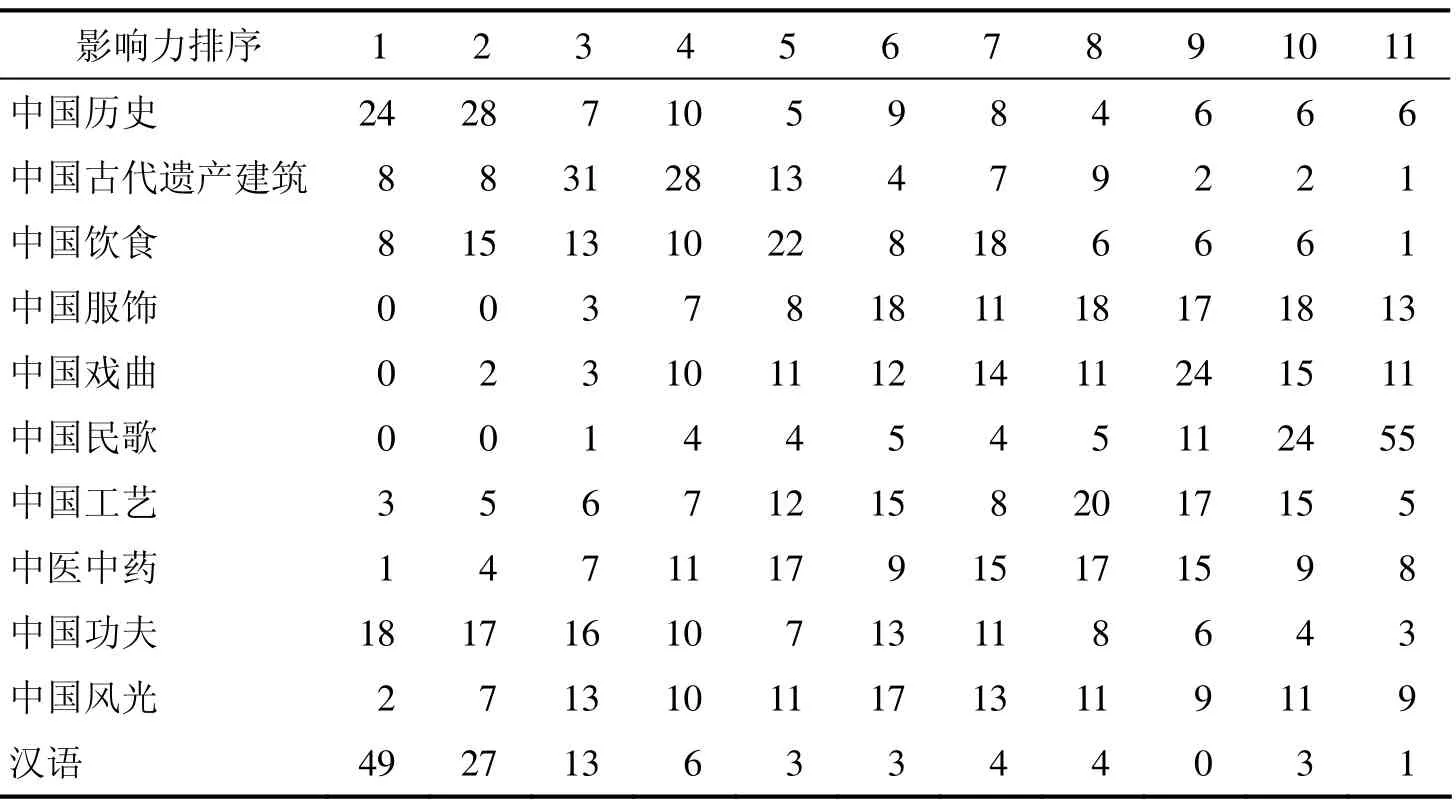

2.来华留学生答卷统计

来华留学生参加答卷34人,分别来自美国、新加坡、印度尼西亚、韩国和日本。对于他们给11种汉语与中国民俗文化影响力的排序,利用公式“=COUNTIF (B2: L114, X)”(X∈1、2、3……11)分别统计出各项现象在各个名次上的人数分布情况,详见表3。由表3得出的来华留学生对11种汉语与中国民俗文化影响力的排序,详见表4。

3.中外学生答卷综合统计

中国大学生和来华留学生对11种汉语与中国民俗文化影响力答卷的对比统计结果见表4。

4.对中外学生答卷的初步对比分析

由中国大学生答卷初步分析可见,汉语影响力最强,中国历史和中国古代遗产建筑并列次位,以下依次为:中国功夫、中国饮食、中国风光、中医中药、中国工艺、中国戏曲、中国服饰和中国民歌。

表1 美国人对汉语与中国民俗文化影响力答卷一览表

来华留学生的相应排序依次为:汉语、中国历史、中国饮食、中国古代遗产建筑、中医中药、中国风光、中国功夫、中国工艺、中国服饰、中国戏曲、中国民歌①北京师范大学民俗学专业博士研究生毕传龙同学承担本课助教并参与数据统计工作, 特此说明并致谢.。

根据生源国别差异分析以上统计结果,其异同点如下。

首先,比较相同点。

第一,认为汉语影响力最强。出人意料的是,中国大学生和来华留学生都认为汉语影响力最强。个中原因是由我们的抽样群体的特征决定的,中国大学生均来自文学院汉语言文学专业,自然强调对汉语的重视。而且我猜测,文学院的学生可能将汉语理解成了普通话(汉语给人的理解有一层国际对比的意味,没有旅居国外背景的中国大学生更多地仅将汉语当作沟通工具,所以普通话说得流利与否是大家关注的问题)。而来华留学生学习汉语是其学习内容中不可缺少的一部分,他们重视汉语也就不言而喻了。

第二,中国物质民俗位居其次。居于第8–11位的是中国工艺、中国服饰、中国戏曲和中国民歌。

其次,比较差异点。

中国大学生与来华留学生在11种汉语与中国民俗文化影响力排序的不同之处在于第2–7位上。在这里,可以看到中国大学生对中国功夫的评价高于来华留学生,大概与国内近期功夫片的热播与宣传有关。来华留学生则对中国饮食评价较高。

以上问卷的深层态度调查目标,是了解高校学生对“文化软实力”含义的理解。中国大学生多与“硬实力”相对而答,认为问题的实质不在于什么是国家文化软实力,而在于综合起来体现的一种冲击力才是软实力。来华留学生在回答“文化软实力”的含义时,多是在全球化语境下对其本土文化的反思,可以理解被调查者在回答问题时是有文化背景参照的。

表2 中国大学生对11种汉语与中国民俗文化影响力答卷的人数分布情况

表3 来华留学生对11种汉语与中国民俗文化影响力答卷的人数分布情况

表4 中国学生和来华留学生对11种汉语与中国民俗文化影响力答卷统计一览表

三、重建“跨文化”交流的概念

从上世纪八九十年代以来,美国人利用“跨文化”的理念,实施边际战略,从统一流行饮食、流行光盘音乐和世界性的儿童领养等途径入手,让自己的语言和文化推广战略扩大,又变得温情而友好。一旦这种文化推广发挥效应,在本地国家形成无孔不入的文化渗透,本地国家人民就会发现,对方文化正挤进自己的文化主流中,造成了自己的文化变迁。对此,至少目前我们可以做换位思考。就汉语文化交流工作而言,我们应从国际和国内的双视角看问题,把汉语文化交流工作放到国家文化软实力建设的战略高度来研究,提到国际文化语言交流的现代文化构架中来认识,这样汉语文化交流工作才是有特殊意义的事业。它应该成为促进中国优秀历史文化与世界人民共享和增进世界了解中国的友好平台,应该成为对付西方强国向我国进行文化渗透的软武器,它的位置和作用应该不能为其它国内传统学科所代替。但是,目前我国汉语文化交流工作的主要问题是没有自己的理念和产品,因此还不能在外方“深入人心”,当然对它们的探索需要时间,以下是对这方面现状的初步调查分析。

(一)突出跨文化交流的理念

从在美调查看,我国的汉语文化交流项目,在当今全球化的背景下,要突出跨文化交流的理念。美方在这方面的看法是有两种趋势:一是面向美国人,但据他们反映,在他们看来,汉语文化交流工作教材对象不明确,难以进入美国教材系统;一是面向次生美国人,即在美华裔移民,后者对汉语文化交流工作的认同率要相对高得多,但又认为汉语文化交流工作教材分级粗糙,考点缺乏权威性,不利于考级,不能展示华裔双语人群的优势。

我个人的看法,对这两种趋势都要研究。这是两块教育市场,把两者混同起来发掘事倍功半。

(二)编纂适合跨文化交流的教材

目前国内输出美国的汉语文化教材,以汉语教材为主,数量最大,占半数以上。它们来自5个系统。

一是北京大学系统,特点是内容新、程度高、有学术底蕴,里面还有北大著名学者季羡林、游国恩、许渊冲等教授的著作,受到美方精英的欢迎。二是北京语言大学系统,特点是从事对外汉语教学历史长,教材种类齐全,含课本、学生综合练习册和教师用书,有不同时期的各种版本,面向初、中、高等各级别对象,非假以时日不可尽得。但图书的重复量大,思想浅。三是人民教育出版社系统,都是课标类,如《标准汉语课本》,另配图和CD,教学手段丰富。四是国家汉语国际推广领导小组办公室(汉办)科研项目系列,包括北京师范大学汉语文化学院陈绂等编的《跟我学汉语》。北京师范大学对外汉语教学在北美地区的美国和加拿大都有长期教学点,编写者都有在这些教学点执教的经历,比较注重建立对外汉语教学体系和教学规范,还有华语教学出版社出的一些书也属此类,但其效果还要由实践检验。五是我国对外文化交流系统(包括五洲传播出版社、外文出版社、商务印书馆、中华书局和北京外国语大学出版社等)出版的适合对外发行的著作。这些出版社,有的是对外传播的职业性出版社,如近年成立的五洲传播出版社;有的是中国传统文化典籍和研究专著的专业性出版社和百年名社,如中华书局;有的以翻译和出版外国名著饮誉中外,如商务印书馆和外文出版社等。其中杨宪益、戴乃迭夫妇的中国古典文学名著译书,知名度高,质量好,颇受好评。

从分类看,以上书籍大体有5类:语言,文学,历史,文化(含民族、民俗、文化史),地理。它们在美方图书馆的作用有三:一是能帮助了解中国汉语文化交流工作教学的历史、发展与总趋势;二是能帮助了解国家汉办对传播中国文化范围的看法;三是能帮助了解汉语文化交流工作和中国文化交流的切入点和基本问题。

上述书籍从美方使用看有以下问题。

第一,缺乏自然科学、传统工艺、民俗文化、物质文化和非物质文化遗产等方面的书籍。

第二,缺乏图书介绍,无法纳入美国图书馆编码系统直接登记;美方要么按照西文书目登记方法,将以上教材拆散登记,再分散到不同类别的书架上去,最后失去汉语文化交流工作书籍的系统和整体性;要么堆放一处,不做登记,仅供孔子学院使用,但这也限制了美国读者面,浪费资源。

美方实际使用的汉语文化教材,在K-12幼儿和中小学层面上,使用《快乐汉语》、《标准中文》等汉办推荐教材,同时使用当地教师自己设计的教案教本。从调查看,当地的美国师资、台湾师资和中国留学生助教,都有自己设计的教案和教本。还有一些年资较老的美方中学师资使用加拿大编写的汉语教材,认为符合西方人的思维逻辑,对话举例精当。

在美国高校的中文教学项目中,很多人使用美国老一代汉学家编写的汉学教科书,适当参考国内新编的汉语教材,如北语、北大、北师大和人教社的教材。从调查看,不同层次的美方教学单位对汉语文化教材的欢迎情况有所不同。

(三)改革师资资源的使用目标

我国各高校的汉语文化交流工作在美国的地区资源和关系网络资源不同,中、美方院校执行项目的人员素质和特长不同,汉语师资层次也不同(从教授到讲师都有),双方对汉语文化交流工作的期待值也不同;在这种情况下,要统一而论很难。

但是,在孔子学院已兴起的条件下,可以通过汉语文化交流工作和孔子学院双方项目切割的方式解决,谁有什么资源?谁擅长什么教学和研究?谁有什么人群需求?就申报什么项目。另一方面,应该抓美国大学生,他们一般4年毕业,可以4年为一个周期,易于收到成效。而中小学生太小,学了中文容易忘,要给他们编写大批的中国优美故事才行,要让他们在心灵上受到感动,然后把对中国的好感持续一生。

汉语文化交流工作在我国改革开放30年的进程中获得发展,它也应成为国家文化软实力建设战略的组成部分。在中国进入世界多元文化竞争发展的潮流后,汉语文化交流工作其实已遇到两种划分,即政府工具和民间工具。从我方看,汉语文化交流工作由政府推广是极为有利的。从外方看,汉语文化交流工作打民间牌是有利的。从“跨文化”战略的角度看,汉语文化交流工作在中外不同文化之间进行动态调适,为各国多元差异文化提供“接触点”,主动为汉语文化交流工作和别国语言文化交流留出“边际区”,让双方都有一定的时间去相互包容和理解,是十分必要的。现在欧美国家把人民共同选择和价值趋同的民间文化做成国际项目,在与当地文化不冲突的前提下,开展不同国家间的文化沟通对话,但却不一定推行别人的语言,对此种趋势,我们也应引起注意。

[1] Leach E. Culture and Communication: The Logic by which Symbols are Connected [M]. Cambridge: Cambridge University, 1976: 95-97.

[2] Shweder R A. Thinkng Through Cultures: Expeditions in Cultural Psychology [M]. 4th Priting. Massachusetts: Harvard University Press, 1996: 136-137.

[3] Monaghan J, Just P. Social & Cultural Anthoropolocy [M]. Oxford: Oxford University Press, 2000: 85-88.

[4] 国务院侨务办公室. 让孩子不忘中国根 美国领养华童家庭办起中文班[EB/OL]. [2008-01-04]. www.gqb.gov.cn /news/2007/0628/1/5615.shtml.

Spread of Chinese Culture in Cross-cultural Communication: Fieldwork and Strategies

DONG Xiaoping

(Center for Folklore, Ancient Writing and Chinese Characters, Beijing Normal University, Beijing, China 100875)

The spread of Chinese culture has become a new international resource thanks to the rapid and stable social and economic development of China in the modern time. In the process of globalization, the spread of Chinese culture has its own features, turning from academic research into needs-meeting, from mother-tongue teaching into bilingual teaching, from classroom learning into multi-activity learning, from passing down knowledge into rethinking Chinese. Promoting the spreading Chinese culture in cross-cultural communication is a start point for us to participate in the globalized competition and cooperation. There are great differences existing in understanding of the promotion of spreading Chinese culture among Chinese and overseas. To promote the spread of Chinese culture, highlighting the idea of cross-cultural communication, compiling suitable teachinig materials for cross-cultural communication, and changing using schedule of teaching resources should be emphasized.

Cross-culture; Spread of Chinese Culture; Chinese Folklore; America; Confucius Institute

(编辑:赵肖为)

G125

A

1674-3555(2012)01-0001-10

10.3875/j.issn.1674-3555.2012.01.001 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

2011-09-05

国家社会科学基金重大项目(07&ZD037)

董晓萍(1950- ),女,辽宁大连人,教授,博士,研究方向:理论民俗学,比较民俗学,现代民俗学,数字民俗学

- 温州大学学报(社会科学版)的其它文章

- 清朝陕甘总督群体研究

- 诠释学视野下的郑玄易学研究

- 1877年瓯海关贸易报告①