诠释学视野下的郑玄易学研究

王 毅

(山东大学文学与新闻传播学院,山东济南 250100)

诠释学视野下的郑玄易学研究

王 毅

(山东大学文学与新闻传播学院,山东济南 250100)

郑玄易注旨在重建卦爻符号与卦爻辞之间的关系,运用文字训诂、卦爻符号的推演、视域融合、爻位说等多种诠释方法,以严密的推导化约《周易》文本的多重意义,使隐藏在字面意义背后的象征意义得以彰显。可以说,郑玄易注创建了完备的象数易学诠释体系,标志着周易诠释学的确立。

郑玄易注;诠释学;视域融合;映射

《周易》经文由卦爻图式符号和卦爻辞文字符号两大系统构成。由于它的独特性和深厚的文化内涵,经过长时间的流传与各时代人们的不同解读,至汉代,《周易》的原始语境已经失落,最终凝固为一种“固定持久的形式”,致使其本身的意义变成空白[1]。汉代人对于卦爻与卦爻辞之间的对应已无法理解,更无法解释它们与人事上的吉凶祸福是如何联系在一起的。因此,郑玄试图通过对《周易》的注解,重建卦爻与卦爻辞之间的关系链。在汉代的社会背景下,他借助其已有的知识体系阐释卦爻、卦爻辞与人事上的吉凶祸福关系,并阐明这种关系的合理性,同时运用多种方法揭示《周易》的象征意义。

郑玄易学思想在当今学术界广受关注。林忠军深入探讨了郑玄易学的天道观[2]和易数哲学[3],并通过对郑玄易学“爻辰说”、“礼象说”和“易数说”的分析,提出“两汉易学经过郑玄的扬弃进入了更高的阶段”[4]的论断;他还曾选取八条易注逐一剖析,指出郑玄治易的主导思想是象数、义理并重,兼顾训诂[5]。徐芹庭对郑玄易学进行系统研究[6],他详细考证郑玄易学的源流,梳理郑玄注《易》的条例,分析爻位律则、“爻辰说”以及卦气消息等易学思想,指出郑玄兼容并蓄,“集《易》古今文之大成”[7]340。还有张涛[8]、刘舫[9]和孙熙国[10]等众多学者也就郑氏“爻辰说”、“以礼注易”、“五行说”、“九宫数说”和“宇宙观”等具体问题进行过专题研究,并取得丰硕成果。近年来,有些学者尝试突破传统的研究思路,引入现代诠释学理论研究中国传统易学,如成中英首倡“易学本体观”[11],林忠军也提出“从诠释学审视中国古代易学”[12]。但是,这种全新的研究思路刚刚起步,尤其是现代诠释学视野下的郑玄易学研究仍为学术界的空白。

一、多样的诠释方法

在重建卦爻符号和卦辞、爻辞的关系链条时,郑玄除了使用传统的文字训诂、卦爻图式符号的推演两种方式外,还创造性地应用“视域融合”以及“爻位说”,对《周易》的内容与思想进行了全面的诠释,丰富了诠释方法,明确了象数易学的诠释规范。

(一)文字训诂

由于《周易》卦爻辞的语言富有象征性,其真正的意义隐含于字面意义之后,故要想对卦爻辞进行正确的理解,只有对卦爻辞中字词的表面意义进行解读,才能破解隐含在其背后的象征意义。因此郑玄对《周易》进行诠释的方法之一就是借助义训、声训等训诂方法对卦爻辞中的字词进行阐释,并辨析异文,从而为正确理解《周易》文本提供词义方面的依据。

第一,义训法,即直接解释词义的训诂方法。或以同义词对词进行训释,如《坎·六四》:“尊酒簋贰用缶”,郑注:“贰,副也”[13]424。或给以说明描写,如《明夷·六二》:“明目于左股”,郑注:“旁视为目”[13]482。或标明义界,如《比·初六》:“有孚盈缶”,郑注:“缶,汲器。”[13]415可以看出,采用义训法时,郑玄充分注意到了词义的历时性,利用汉代通行的语言对《周易》中的字词进行释义,为汉代人正确理解《周易》提供了方便。

第二,声训法,即利用音近义通的原则,通过近音词或假借字推求词源、词义。如《坤·初六》:“履霜坚冰至”,郑注:“履读为礼”[13]412。《师》:“贞丈人吉”,郑注:“丈之言长”[13]415。《明夷·六二》:“用拯马壮吉”,郑注:“拯,承也”[13]428。郑玄反对汉代易学家拘泥字形强行说解词义的做法,重视发掘词的音义关系,利用声训法破假借字,推求《周易》的字词本义。

第三,从字形角度说解、辨析异文。郑玄在大量占有今文、古文经各种版本的基础上,从字形的角度对异文进行辨析,择善而从。郑玄对异文进行辨析,从古文的例子如《否·九四》:“离祉”,陆德明《经典释文》中对其作注曰:“畴,郑作古字”[14]21。从今文的例子如《屯·六二》:“乘马般如”,陆德明《经典释文》中对其作注曰:“班,郑本作般”[14]19。对古、今文字形的选择体现出郑玄对汉字以形辨义的形义关系的肯定,同时说明郑玄注释《周易》是适应时代的创新活动,不再停留在对文本原始面貌的恢复。

两汉训诂学在诠释经典的实践中成熟并确立,形成形、音和义三位一体的中国传统小学独特的语言观。郑玄应用训诂学理论解释词义,并非局限于恢复经典原义,而是以卦辞、爻辞的字面意义为平台深入到象数意义。两汉易学家以象数拓展易学视野,但也渐渐远离《周易》的语境,任意解说,使象数成为无源之水、无本之木。应该说,使用训诂方法是郑玄平衡象数易学肆意生发的有效手段之一,他立足词义,运用训诂理论由说解字面意义入手,为象数易学的发展找到了坚实的根基。

(二)卦爻图式符号的推演

《周易》有一套自成体系的卦爻图式符号系统,由表示阴、阳的两种直线通过不同的序列组合而成。这些卦爻图式符号高度抽象,比文字符号具有更大的模糊性,加之卦爻图式符号与卦辞、爻辞的关系隐匿不显,失去让人洞悉其义的最直接途径。鉴于此,郑玄应用并发展了“互卦说”,对卦爻图式符号系统的内部元素进行了重新组合。

所谓“互卦说”是依据阴阳二爻在卦中所处位置和各爻间的相互影响、相互作用,对单个卦中的六爻进行推演的规则。郑氏“互卦”包括三种:三爻之互、四爻之互和爻体之互,其中的爻体之互为郑玄新创[7]344。例如《旅》注:“初六,琐琐,犹小小也。爻互体艮。艮,小石,小小之象。”[13]416阴爻位于最下层,对应爻辞“琐琐”。郑玄提出“爻互体艮”,初六获得艮所承载的“小石”义,进一步引申而得“小小之象”。在没有改变任何一爻位置的情况下,变换一种视角,便组合出新经卦,不但极大丰富了“互卦说”的内容,而且找到了一条诠释《周易》的新路径。

(三)“视域融合”

李鼎祚曰:“郑则多参天象,王乃全释人事。”[15]他所说的“多参天象”指出了郑玄易注的一个新说——爻辰说。郑氏爻辰说本于十二律相生,合乾坤十二爻与一年的十二个月而成,又将十二生肖和二十八宿配入,涉及音律、历法、生肖和星象等领域,实现了“视域融合”。这种融合具有规律性,即源域各序列按照一对一、多对一两种方式映射到目的域乾坤十二爻序列。各序列自身按照一定规律首尾相连,构成循环排列,首尾位置的选择不会影响到整个序列的严整性。映射发生时,在不破坏固有规律的前提下灵活选择起始和终结的位置。因此,爻辰说可以用圆形的图表来表明各序列之间的循环对应关系。

郑玄易注“视域融合”的另一创新点在于以礼证易,或称为“礼象说”、“易礼说”。例如《泰·六五》“帝乙归妹以祉元吉”,该卦辞描写的是有关婚嫁的问题,故郑注合于婚礼:“五爻辰在卯春,为阳中,万物以生,生育者,嫁娶之贵仲春之月,嫁娶男女之礼,福禄大吉。”[13]416《周礼·地官》:“中春之月,令会男女”[16]。通过以礼证易,得出仲春之月指二月,属于阴阳交合之月,有利于嫁娶的结论。又如《萃》“王假有庙”,由“庙”联想到宗庙祭祀,“长子入阙升堂,祭祖祢之礼也。”[13]431由以上例子可见,郑玄以礼证易是基于意义上的相关性,而“以天象合易”则依据形式上的相似性。

郑玄之所以能使用“视域融合”法对《周易》中的某些内容作出合理的注释,是因为天文、历法、音律、星象和礼仪等与《周易》的占筮功能同源,它们都是来源于原始巫术,这种天然的血缘关系是视域融合发生的历史渊源。郑玄通过自己对这些领域知识的掌握,依据形式的相似性、意义的相关性,巧妙地将几大领域的知识融会贯通,形成了一个全新的诠释体系。在融合过程中,视域不断扩大,理解得以丰富和发展。

(四)“爻位说”

郑玄首创“爻位说”。他设定:初、四为阳爻称震爻,为阴爻称巽爻;二、五为阳爻称坎爻,为阴爻称离爻;三、上为阳爻称艮爻,为阴爻称兑爻。可以看出,爻位说指郑玄把八经卦名移用作爻名,其意义也赋予了爻符。例如[13]423-438:

《颐》注“二五,离爻皆得中,离为目,观象也。”

《萃》注“五本坎爻,坎为隐伏,居尊而隐伏,鬼神之象。长子入阙,升堂祭祖,祢之礼也,故曰王假有庙。”

《井》注“九三,艮爻也。艮为山,山下有井,必因谷水所生鱼,无大鱼但多鲋鱼耳。”

《中孚》注“二五皆坎。爻坎为水,二侵泽则豚。利五亦以水灌渊,则鱼利。”

《颐》卦第二、五爻是离爻,而得“目”义;《萃》卦第五爻是坎爻,而得“隐伏”义;《井》卦第三爻为艮爻,而得“山”义;《中孚》卦第二、五爻为坎爻,而得“水”义。以此方式,空洞的爻符被赋予实在意义,由“命名”得来的意义便顺理成章地应用于对爻符及爻辞关系的解释。

由于八经卦本身具有多重意指,如《说卦》“离为火、为日、为电、为中女、为甲胄、为戈兵,其于人也,为大腹,为乾卦、为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟,其于木也,为科上槁”[17]。因此在将八经卦之名移用作爻名时,爻符的取象情况也是多样的。如《损》第五爻为离爻,取“日”义;《颐》第二、五爻亦为离爻,取“目”义,引申为“观象”。又如同是坎爻,在《中孚》第二、五爻取“水”义;而在《萃》第五爻则取“隐伏”义。“离”、“坎”等的多重意义经过语境的筛选,保留下单一意义,这都是由其所处的具体卦爻位置和卦爻辞提供的语境所决定的。

二、多重意义的化约

郑玄认为卦爻符号对卦爻辞的取象具有决定意义,两者之间的关系是必然的并且唯一的。郑玄易注正是通过重建卦爻符号和卦爻辞之间的关系链条,排除多重意义生成的可能性,以此来化约《周易》文本的多重意义。

郑玄易注由卦爻开始一步步指向卦爻辞所揭示的意义,思维的步骤却恰恰相反,是以卦爻辞的字面意义为出发点,逆向推导,最终指向卦爻。那么,郑玄如何消除推导过程中随时可能出现的偶然性?笔者认为,郑玄由卦爻辞指向卦爻符号的推导过程决不是偶然的,而是一种意向性预期,以这种明确的预期为指导,通过相似性、相关性联想,层层推进,最终指向卦爻符号。

例1[13]415:

《比》初六“有孚盈缶”。郑注:“爻辰在未上,值东井。井之水,人所汲用。缶,缶汲器也。”

例2[13]425:

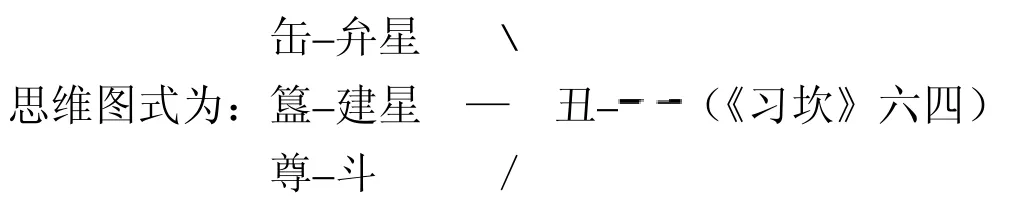

《离》九三“不鼓缶而歌”。郑注:“艮爻也。位在丑,丑上值弁星,弁星似缶。诗云,坎其击缶。则乐器亦有缶。”

例3[13]424:

《习坎》六四“尊酒簋贰用缶,纳约自牖”。“六四,上承九五,又互体在震,上爻辰在丑,丑上值斗,可以斟之象。斗上有建星,建星之形似簋。贰,副也。建星上有弁星,弁星之形又如缶。”

值得注意的是,由不同的起点出发产生的每一步推导通常会指向不同方向,这样的推导路径是有预期的。通过例1和例2的比较,我们可以得知,郑玄推导的起点虽同为“缶”,但意义各异,一指“汲器”,一指“乐器”。字面意义是象征意义的载体,对象征意义的推导方向可产生直接影响。如例1和例2的第一阶段,前者指向“井水”,是基于相关性联想;后者指向“弁星”,则是基于相似性联想。这一阶段的不同推导,引起后面整个逻辑推导步骤的不同:例 1“井水–东井–未”和例2“弁星–丑”,同样是星象域向地支域的映射,但是例1指向“未”,例2指向“丑”。再比较例3和例1,两例中的“缶”所指都是汲器,但是例3的第一阶段“汲器–弁星”的推导路径与例1大不相同,却与例2的思路一致,都是着眼于外形的相似性。这是因为,如果也以涉及对象的相关性为依据,例3中“缶”涉及的对象是酒,由此,会将整个推导链条推向死胡同。字面意义同为汲器,推导的起点相同,由于预期的方向各异,推导过程自然大不相同。起点和终点都是既定的,每一步推导都要指向这个既定的方向,这样,各个阶段环环相扣,形成一条沟通卦爻符号和卦爻辞的意义链条,词的多义性也消弭在层层推进之中。由此得到的诠释链条既合乎逻辑,又是唯一合理的。

三、郑易诠释思想的地位和影响

(一)创立了完备的诠释体系

郑玄沿袭两汉以象数治易的传统,全面整合象数思想,并发展“互卦说”和“爻辰说”,创立“易礼说”,融今、古文于一体,“结束了两汉今文易和古文易相对峙的局面。”[19]郑玄易注是两汉象数易学发展的最高成果,在诠释方法和模式上多有创新,形成了完备的象数易学诠释体系。

《易传》开易学诠释学之先河,其开创的开放式诠释模式适合阐发诠释者的个体经验。两汉易学家承袭此模式用来发展象数易学,却逐渐远离文本原义。郑玄则利用两汉训诂学成果解说文本原义。此外,郑玄设置爻辰说、易礼说作为外部语境,将文本诠释纳入到一个封闭的空间,从而使文本呈现出单一的含义。《易传》初创了一些诠释方法,却未成系统。郑玄一方面凭借训诂学知识解释卦爻辞字面意义,另一方面以“互体说”展开对卦爻图式符号的形式推演,由表层的文字和图式符号系统深入到象征层面;并通过“爻位说”沟通卦爻和卦爻辞,实现音律、历法、生肖和星象和礼仪等多领域融合。郑玄将多种方法纳入封闭的诠释模式之中,推导过程环环相扣,始终指向一个目标——重建卦爻和卦爻辞之间的联系,从而形成完备的象数诠释体系。

(二)郑易诠释思想的传承

郑玄易注虽亡于宋代,但郑学不绝。由宋代王应麟最早开始辑佚,其后明代姚士麟,清代张惠言、惠栋等学者皆致力于辑佚、研究郑易。可以说,郑玄的诠释思想对中国诠释学的发展产生了重要影响。

郑玄以义理弥补象数之弊,成为魏晋义理易学大兴的前奏。郑玄之后,魏晋王弼继续推动易学思想改革,横扫象数、偏重义理,将诠释视野转向形而上的哲学维度。陆德明《经典释文序录》记载:“永嘉之乱,施氏、梁氏之易亡,孟京费之易无传者,唯郑康成、辅嗣所注行于世。”[14]6足见其影响之广。郑玄以训诂求易之原旨的思想对后世影响颇深。宋代朱熹继承郑易训诂传统,探索《周易》本义。朱氏不但注重理学思想的阐发,也强调“若不从文字上做工夫,又茫然不知下手处”[20]。清代易学家有感于宋易偏重义理的流弊,力求恢复汉学朴学之风,将文字、音韵和训诂的成果应用于解易,“凡说字必用其本义,凡说经必因文求义”[21]。

综上所述,郑玄易注不但继承和发展了两汉象数理论,在诠释方法上也进行了有益的探索,创立了完备的象数易学诠释体系;因此,郑玄易注标志着中国经典诠释学的确立。

[1] 洪汉鼎. 诠释学: 它的历史和当代发展[M]. 北京: 人民出版社, 2001: 300.

[2] 林忠军. 试析郑玄易学天道观[J]. 中国哲学史, 2002, (4): 48-56.

[3] 林忠军. 试论郑玄易数哲学[J]. 孔子研究, 2003, (3): 74-82.

[4] 林忠军. 郑玄易学思想述评[J]. 周易研究, 1993, (1): 7-13.

[5] 林忠军. 读郑易管见[J]. 周易研究, 2006, (6): 9-15.

[6] 徐芹庭. 汉易阐微[M]. 北京: 中国书店, 2010: 355-375.

[7] 徐芹庭. 易经源流[M]. 北京: 中国书店, 2008.

[8] 张涛. 论郑玄易学[J]. 南都学坛, 2000, (1): 7-11.

[9] 刘舫. 论郑玄的“以礼注易” [J]. 周易研究, 2009, (1): 39-44.

[10] 孙熙国. 《易经》的宇宙观与阴阳五行家思想之渊源[J]. 周易研究, 2006, (1): 56-62.

[11] 成中英. 易学本体论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 3-34.

[12] 林忠军. 从诠释学审视中国古代易学[J]. 文史哲, 2003, (4): 68-73.

[13] 郑玄. 郑玄佚注[C] // 吴庆峰. 郑玄集. 济南: 齐鲁书社, 1997.

[14] 陆德明 经典释文[M]. 北京: 中华书局, 1983.

[15] 李鼎祚. 周易集解[M]. 北京: 中国书店, 1984: 2.

[16] 贾公彦. 周礼注疏[C] // 阮元. 十三经注疏. 北京: 中华书局, 2003: 733.

[17] 孔颖达. 周易正义[C] // 阮元. 十三经注疏. 北京: 中华书局, 2003: 95.

[18] 王引之. 经义述闻: 卷一[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2000: 41.

[19] 林忠军. 郑玄易与两汉易学思潮[C] // 刘大钧. 象数易学研究: 第3辑. 成都: 巴蜀书社, 2003: 83.

[20] 黎靖德. 朱子语类: 第2册[M]. 北京: 中华书局, 1994: 435.

[21] 段玉裁. 说文解字注[M]. 北京: 中华书局, 1981: 426.

Study on Zheng Xuan’s Yi-ology from Hermeneutic Perspective

WANG Yi

(School of Literature and Journalism, Shandong University, Jinan, China 250100)

Aiming at rebuilding the relationships between hexagram and line statements and their signs, many hermeneutic methods, including text exegesis, deduction of the signs of hexagram and line statement, fusion of horizons and the theory of line position, were used in Zheng Xuan’s annotations onZhouyito precisely deduct and eliminate multiple text meanings ofZhouyiso as to reveal the symbolic meaning covered by the literal meaning. A conclusion could be drawn that the establishment of complete hermeneutic system of image-number Yi-ology in Zhengxuan’s annotations onZhouyimarks the establishment ofZhouyiHermeneutics.

Zheng Xuan’s Annotations onZhouyi; Hermeneutics; Fusion of Horizon; Reflection

(编辑:朱青海)

B234.99

A

1674-3555(2012)01-0031-06

10.3875/j.issn.1674-3555.2012.01.004 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

2010-10-08

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD720041)

王毅(1983– ),女,山东济南人,博士研究生,研究方向:汉语史,周易语言学

- 温州大学学报(社会科学版)的其它文章

- 跨文化的汉语文化交流:调研与对策

- 清朝陕甘总督群体研究

- 1877年瓯海关贸易报告①