基于GIS的徐州市区景观格局变化分析

侯 飞,胡召玲

(徐州师范大学 a.测绘学院;b.城市与环境学院,江苏徐州 221116)

0 引言

随着我国土地调查制度的深入实施,某一区域内容详尽的土地利用基础数据越来越容易获得。根据研究区的实际情况,研究景观类型与土地利用类型的对应关系,可从土地利用基础数据中挖掘出丰富的景观信息,从而为景观研究提供有用的信息源。景观格局是指大小和形状各异的景观要素在景观空间上的排列和组合[1],城市是受人类活动强烈干扰下形成的各种景观斑块的混合镶嵌体,人为的开发利用活动和局地的生物物理条件形成了城市特有的景观格局[2]。研究城市景观格局演变情况,可揭示城市生态状况及空间变异特征,对改变城市生态环境、维护生态平衡、实现城市与自然共存的战略目标以及建设生态城市具有重要意义。

近几年,人们对城市生态系统景观格局特征及形成机制进行了深入研究[3],并基于景观生态学的原理,对一些大中城市及典型地区的景观格局及其演变特征开展了广泛的实证研究[4-14],这些研究大多以中高分辨率的遥感影像为主要数据源,在GIS技术的支持下完成的。由于城市地区的土地利用变更比其他地区频繁,国土资源部门拥有大量的土地调查基础数据,如何从这些数据中获取景观信息却少有人研究。

徐州市地处苏、鲁、豫、皖4个省接壤区域,作为徐州都市圈的核心城市,经过多年的发展,已成为陇海兰新经济带的中心城市之一,区域商务、商贸中心,以楚汉文化为主要特色的国家历史文化名城。同时,伴随着徐州市城市化进程的加剧和工业的集中布局,城市空间扩展迅速,市区内部的用地有所调整,城市景观格局发生了较大变化。本研究以徐州市区2000年和2006年土地利用基础数据为主要数据源,在GIS技术的支持下,分析了该区在2000—2006年间的景观格局变化特征,可为徐州市景观格局的优化以及生态城市建设提供参考。

1 研究区概况

徐州市(33°43'~34°58'N,116°22'~118°40'E)位于黄淮平原的南部,是黄泛冲积平原和鲁南、宿北的插接地带,地形地貌属鲁中南部低山丘陵的南延部分,地面较平缓。徐州市隶属暖温带半湿润季风性气候区,主要植被类型是阔叶落叶林。人类活动的长期影响使得市区现有的地带性植被面积较小,呈零星分布状态,大部分山林为侧柏人工纯林。全市辖五区三县二市,五区分别是:泉山区、云龙区、鼓楼区、铜山区、贾汪区;三县为:睢宁县、丰县、沛县 ;二市为:邳州市、新沂市。考虑到数据的范围和研究区的连片性,本研究对徐州市主城区的4个区即云龙区、鼓楼区、泉山区和铜山区的一部分区域进行研究,面积为268.87 km2。采用的数据源分别为2000,2006年1∶10 000的徐州市区土地利用现状矢量图和相应的属性数据库,文件类型为shapefile文件。

2 景观分类

2.1 数据预处理

以ArcGIS软件为平台,对2个年份的土地利用现状图进行投影变换和坐标校正,使得校正后的2幅土地利用图具有相同的地理空间参考。本研究所采用的2个年份的土地利用类型划分标准不一致,2000年土地利用类型采用1984年全国农业区划委员会制定的全国土地利用现状分类标准,将全国土地类型划分成8类,分别为:耕地、园地、林地、牧副渔业用地、居民点及工矿用地、交通用地、水域、其他用地;2006年土地利用类型则采用国土资源部颁布的2002年开始实施的分类标准,将全国土地类型分为农用地、建设用地和未利用地3个一级类,耕地、城市用地、盐田等15个二级类,71个三级类。这两种土地分类标准存在差别,因此,本研究按照2002年全国土地分类标准,以2006年的土地利用类型为参考,对2000年的土地利用类型进行转换,建立2个年份相同的土地利用分类体系。

2.2 景观分类图制作

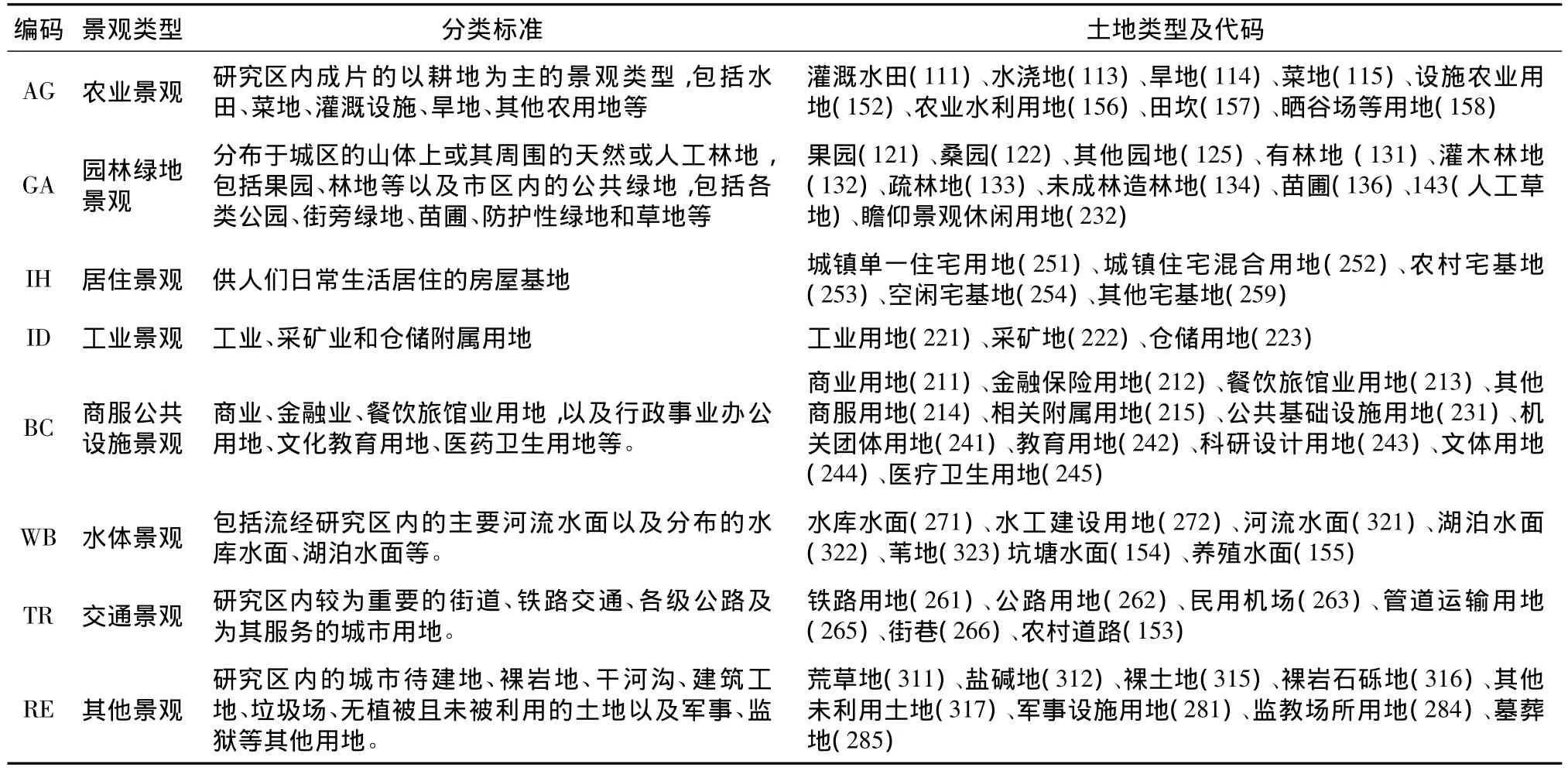

景观分类是景观格局和功能研究的基础,许多学者对景观分类进行了研究,形成很多有重要影响的景观分类系统。赵晓燕等结合西安市的实际情况,将西安市的景观类型划分成9类:居住景观、工业景观、道路景观、商业服务景观、文教科研景观、绿地景观、农业景观、水体景观和文物古迹景观[4];李伟锋等提出按照耕地、园地、林地、城建用地、水域、滩涂、推平未建用地、草地和其他未利用地的类型,将深圳市的景观类型划分成9类[8];曾辉等提出按水体、林地、城镇建成区、农田、果园、开发区等类型,对珠江三角洲东部常平地区进行景观分类[13]。这些景观分类标准是根据研究区的实际情况提出的,受当地自然、人文因素的影响,因而不一定适合其他区域的情况。本研究根据徐州地区自然地理区域特征、地表覆被状况、土地利用的现状和特点等要素,参考已有的景观分类研究,将徐州市区景观划分为8种景观类型,各景观类型的编码、划分标准及其所对应的土地利用类型、代码如表1所示,这里的土地利用类型精确到三级类。根据所划分的景观类型,以ArcGIS软件为平台,对2个年份的土地利用基础数据进行处理,包括图形数据和属性数据的分类、合并等,制作出2000年和2006年徐州市区景观分类图(图1)。

表1 景观类型与土地类型对照表Tab.1 Landscape type and corresponding land use type

3 景观变化分析

本研究通过景观类型转移矩阵分析徐州市区各景观类型之间的转移变化特征,利用各景观类型的斑块数量、平均斑块面积、斑块密度、分离度指数等指标,在ArcGIS软件平台上,对徐州市区景观类型转移变化特征、景观斑块变化特征以及总体景观格局变化进行定量分析。

3.1 景观类型转移变化特征

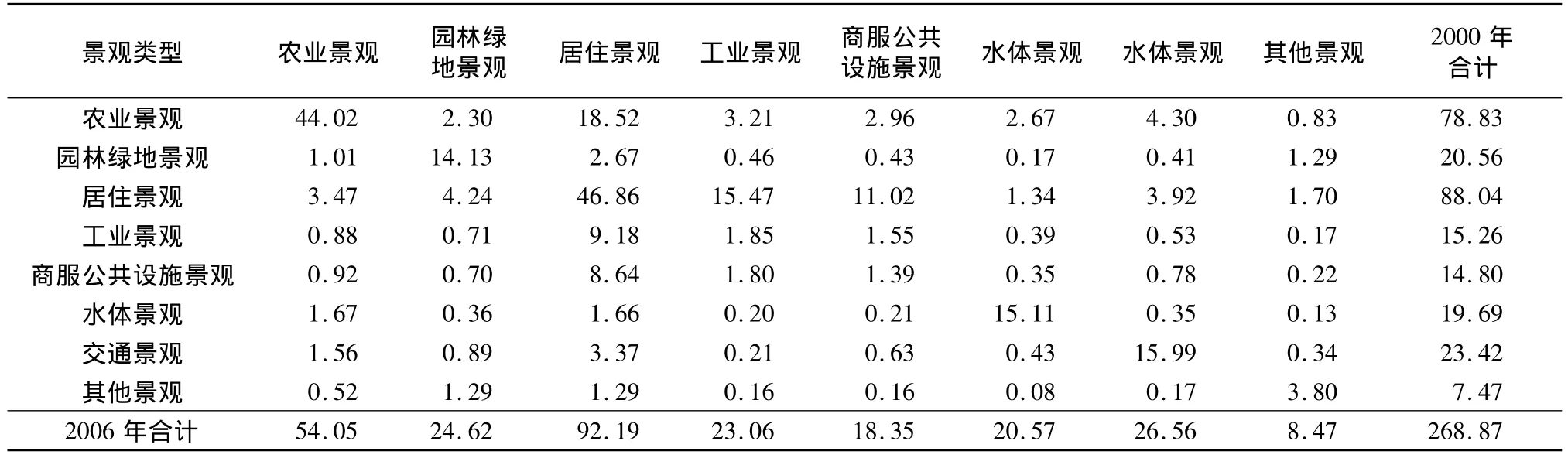

表2 2000,2006年徐州市区景观类型转移矩阵 km2Tab.2 Conversion matrix A of landscape type in Xuzhou City in 2000 and 2006

由表2可知,2000—2006年间,除农业景观面积减少以外,其余的7类景观面积均有不同程度的增加,其中,农业景观面积由占研究区总面积的29.32%减少到20.01%,减少了24.78 km2;增加最快的是工业景观,增长率达2.9%;其次是居住景观,增长率为1.55%,园林绿地景观增加了4.15 km2,增长率为1.51%,商服公共设施景观的增长率为1.32%,交通景观增长率为1.17%,其他景观和水体景观增长率均较低,分别为0.37%,0.33%。

在农业景观的转移中,转为居住景观的转移率最大,达23.49%;园林绿地景观转为居住景观的转移率达12.99%;居住景观转为工业景观和商服公共设施景观的转移率较高,分别为17.57%,12.52%,而工业景观转为居住景观和商服公共设施景观的转移率也很高,分别为60.16%,10.16%,商服公共设施景观转为居住景观和工业景观的转移率则分别为58.38%,12.16%,表明这三者的相互转移频繁;水体景观转为农业景观的转移率为8.51%,交通景观转为居住景观的转移率为14.39%,其他景观转为园林绿地景观和农业景观的转移率较高,均为17.27%。对2006年的园林绿地景观而言,其他景观和居住景观的贡献率最大,分别为17.27%,17.22%;与别的景观相比,农业景观对居住景观、交通景观、工业景观、水体景观的贡献率最大,分别为 20.09%,16.19%,13.92%,12.98%,表明这些景观面积的增加是以农业景观的减少为代价的;居住景观对其他景观的贡献率为20.07%。

3.2 景观格局变化特征

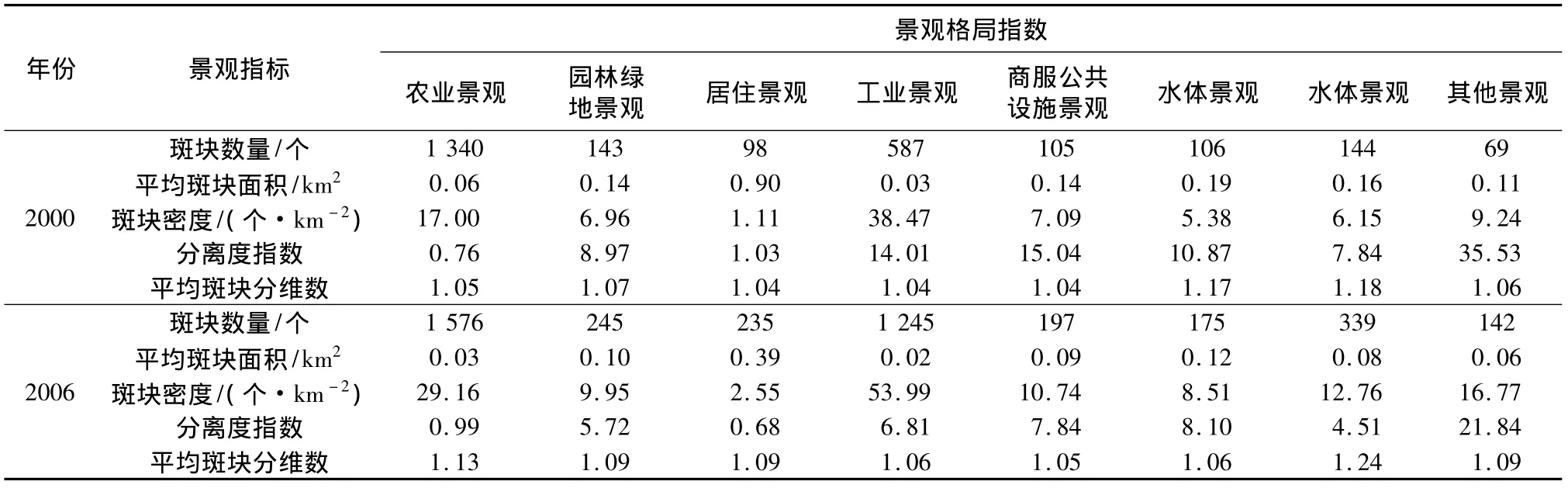

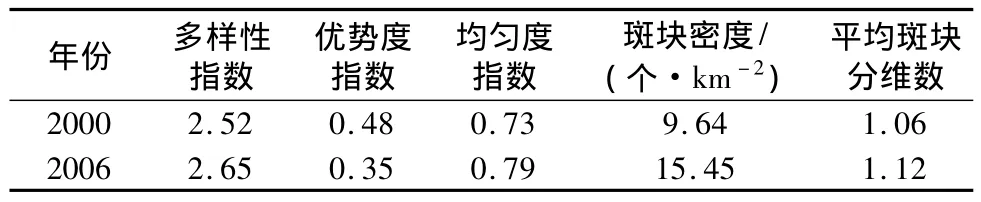

斑块是景观的基本单元,研究区内各景观类型斑块的数量、密度、形状、分布等的变化,最终导致了景观格局的变化。在ArcGIS软件平台上,根据景观分类图(图1),在景观类型水平上分别计算出2个年份各景观类型的斑块数量(PN)、平均斑块面积(MPA)、斑块密度(PD)、分离度指数(FI)、平均斑块分维数(MPFD)(表3),在景观水平上计算出景观多样性指数(DH)、优势度指数(DI)、均匀度指数(EI)、斑块密度(PD)、平均斑块分维数(MPFD)(表4),各景观指数的定义、计算方法见参考文献[5]和[15]。

由表3可知,与2000年相比,2006年徐州市区各种景观类型的斑块数量显著增加,平均斑块面积减小,斑块密度变大,除水体景观外,其余景观类型的平均斑块分维数均变大,表明斑块破碎程度加剧、形状更加复杂。农业景观的分离度指数增大,表明该景观在空间上的分布逐渐分散,结合图1可以看出,环绕在徐州市区周围特别是西北部、东南部的农业景观,2000年时在空间上呈大面积、集中分布,受城市化的影响,2006年时已被居住景观、工业景观等分割,转变为小面积、分散的分布格局;其余的7种景观类型的分离度指数均有不同程度的减小,表明在空间上分散程度降低,呈现聚集的趋势。为缓解徐州市中心区居住压力、加快工业发展,提高商业和服务业的服务能力,居住景观、工业景观、商服公共设施景观、交通景观不仅面积和规模越来越大,联系逐渐增强,这些景观分离度指数的减小,也表明徐州市的商业、市政公共服务部门和工业在发展过程中具有明显的集聚效应,这与商业街的集聚和工业发展向工业产业园区的工业集中布局设置有关。在生态城市建设的引导下,徐州市城市绿地的面积和数量都不断增加,在中心城区修建的一些休闲绿地、水体和公园减小了园林绿地景观和水体景观的分离度,使得它们之间的联系增强,所发挥的生态功能日渐增强。其他景观的分离度减小则是由于城市建设过程中彼此孤立的大片未利用地被开发利用,土地的集约利用程度增强。

由表4可知,与2000年相比,2006年徐州市区景观多样性指数、均匀性指数变大,优势度指数减小,表明景观异质性程度增大,占比例最大的居住景观和农业景观的控制作用减弱;斑块密度和平均斑块分维数均有所增加,表明景观的破碎程度增大,整体形状向复杂化转变。

表3 2000,2006年各景观类型的景观格局指数Tab.3 Landscape pattern index of each landscape type in 2000 and 2006

表4 2000,2006年徐州市区景观格局指数Tab.4 Landscape pattern index of Xuzhou City in 2000 and 2006

4 结论

大比例尺的土地利用基础数据如1∶10 000土地利用现状图及其属性数据库中含有丰富的景观信息,按照所制定的景观分类标准,将相关的图形数据和属性数据进行分类、合并等必要的预处理后,建立起景观类型与土地利用类型的对应关系,可为区域景观研究提供有用的信息。

在2000—2006年间,景观类型转移矩阵显示,由于城市扩展和工业的快速发展,大量的农田被开发利用、圈占,导致农业景观面积大幅度减小,而其余的景观面积迅速增加,由农业景观向居住景观、工业景观的转移成为景观转移的主要方向,这是城市化驱动下景观变化的典型特征。商服公共设施景观、居住景观和工业景观的相互转移频繁。农业景观在空间上逐渐分散,其余的景观类型呈现聚集的趋势。总体上看,徐州市区呈现出景观异质性程度、斑块破碎化程度和斑块复杂化程度均加强的景观格局变化趋势。

在2000年和2006年2个年份,徐州市区的居住景观面积最大,它和农业景观一起对研究区的景观格局起主要的控制作用,随着农业景观面积的减少,园林绿地景观、水体景观、工业景观等其他的景观类型面积的增加以及布局的改善,该作用有减弱的趋势,因而徐州市区景观多样性的恢复逐渐加强,反映出徐州市生态城市建设的理念已经发挥作用。

[1]张秋菊,傅伯杰,陈利顶.关于景观格局演变研究的几个问题[J].地理科学,2003,23(3):264 -270.

[2]李伟峰,欧阳志云.城市生态系统的格局和过程[J].生态环境,2007,16(2):672 -679.

[3]李伟峰,欧阳志云,王如松,等.城市生态系统景观格局特征及形成机制[J].生态学杂志,2005,24(4):428-432.

[4]赵晓燕,刘康,秦耀民.基于GIS的西安市城市景观格局[J].生态学杂志,2007,26(5):706 -711.

[5]周伟,袁春,白中科,等.基于QuickBird影像的郑州市城区景观格局评价[J].生态学杂志,2007,26(8):1259-1264.

[6]张振龙,马国强.基于景观生态学的城市空间格局变化研究——以南京都市区为例[J].生态经济,2010(6):35-38.

[7]杨瑞卿,薛建辉.城市绿地景观格局研究——以徐州市为例[J].人文地理,2006,21(3):14 -18.

[8]李伟锋,王仰麟,彭建.深圳市景观格局演变及其驱动因素分析[J].应用生态学报,2004,15(8):1403-1410.

[9]于欢,何政伟,张树清,等.基于元胞自动机的三江平原湿地景观时空演化模拟研究[J].地理与地理信息科学,2010,26(4):90 -94.

[10]张素红,楚新正,陈彩苹.绿洲城市自然景观空间格局与城市生态分析——以乌鲁木齐为例[J].干旱区资源与环境,2006,20(5):27 -28.

[11]王玉洁,李俊祥,吴健平,等.上海浦东新区城市化过程景观格局变化分析[J].应用生态学报,2006,17(1):36-40.

[12]徐建华,方创琳,岳文泽.基于RS与GIS的区域景观镶嵌结构研究[J].生态学报,2003,23(2):365-375.

[13]曾辉,邵楠,郭庆华.珠江三角洲东部常平地区景观异质性研究[J].地理学报,1999,54(3):256-262.

[14]周年兴,黄震方,林振山.武陵源世界自然遗产旅游地景观格局变化[J].地理研究,2008,27(4):734-744.

[15]傅伯杰,陈利顶,马克明,等.景观生态学原理及应用[M].北京:科学出版社,2001:202-207.