东海陆架盆地新生界结构特征及迁移规律

徐 发 (中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海200030)

东海陆架盆地新生界结构特征及迁移规律

徐 发 (中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海200030)

通过对东海陆架盆地新生界地质结构特征及迁移规律研究,认为新生界盆地地质结构在平面上具有“早期南北分块、晚期东西分带”的特征;剖面上在西部主要表现为“东断西超”的箕状断陷结构,东部为双层结构,T03反射地震界面之下为地堑式结构,之上为“东断西超”的箕状结构。由于西部坳陷带箕状断陷结构之下的中生界也具双断结构,因此这种双层结构在盆地内部具有自西向东的迁移规律,这在整个东海地区的盆地中表现也较为明显。除此之外,盆内断裂、岩浆活动期次西早东晚,主要沉积地层西老东新,均表现出自西向东的迁移特征。盆地东界断裂控制沉积,盆地发生掀斜运动致使其西侧抬升剥蚀,成盆期(晚中生代)的原始西界已被剥蚀而向东缩移,盆地向东迁移至现今位置。

东海陆架盆地;新生界;双层结构;构造迁移

东海陆架盆地是我国东部具有较大油气远景的盆地之一,该盆地位于闽浙隆起区以东,钓鱼岛隆褶带以西。盆地自西向东呈现凹-凸-凹的格局[1],可划分为西部坳陷带、中央隆起带和东部坳陷带,是东海陆架的主要组成部分。研究认为,东海陆架盆地的地层包括古生界、中生界和新生界,整体为多层结构。笔者以新生界为例,讨论盆地结构及其迁移规律。新生界盆地平面上具有“东西分带、南北分块”的结构特征,垂向上具有双层结构特征:箕状断陷结构叠加于双断结构之上,且东部坳陷带的结构演变继承并滞后于西部坳陷带。

新生代,东海陆架盆地构造演化存在自西向东的迁移规律。构造迁移是含油气盆地发展演化过程中十分普遍的地质现象。它指在一定的地球动力环境中,盆地的构造变形、岩浆活动、沉积作用、生油过程、油气运移与聚集机制等随着盆地的演变而循一定方向的变化规律[2]。东海陆架盆地这种构造迁移规律对于评价新区的油气远景、预测油气藏序列和深化老区的认识,并开拓油气新领域、新类型、新深度,以及探讨油气区的地球动力学等基本问题均具有重要意义。

1 平面结构特征

东海陆架盆地自西向东可以划分为西部坳陷带、中央隆起带和东部坳陷带,同一带自北向南由一系列三级构造单元(包括凸起和凹陷)组成。由于这些三级构造单元之间存在的差异性,使得盆地表现出“东西分带、南北分块”的平面结构特征。

1.1 平面地质结构特征

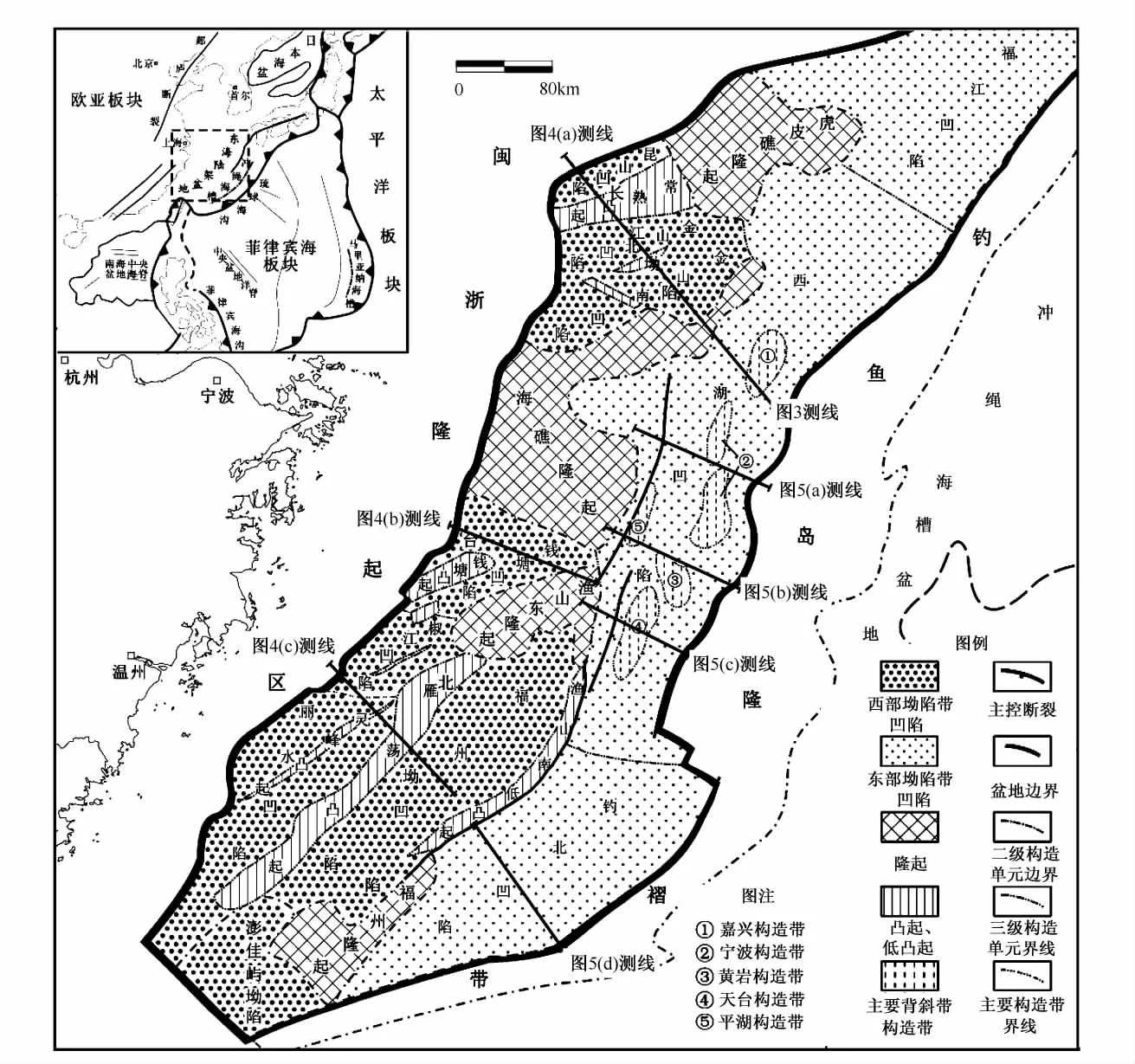

东海陆架盆地平面地质结构特征为:全盆地“东西分带”特征明显,“南北分块”特征在西部坳陷带有较好体现(图1)。

1)西部坳陷带 西部坳陷带自北向南可以划分为长江坳陷、钱塘凹陷、椒江-丽水凹陷和福州凹陷,发育古新统中下始新统中新统上新统和第四系地层,上始新统和渐新统)局部残留。古新世正断层为主要活动断裂,断裂总体走向北东向,左阶排列,各主断裂控制了凸起(低凸起)-凹陷的展布,形成了西部坳陷带“南北分块”的格局(图1)。西部坳陷带中各构造单元平面结构特征自北向南存在差异性。

图1 东海陆架盆地平面结构示意图

长江坳陷近东西向展布,断裂NE向和近SN向,NE走向断裂起主控作用,控制了坳陷内次级构造单元的展布,使其呈NNE向或近SN向间隔排列。但仅凹陷东界断裂控制沉积,各凹陷地层沉积厚度“西薄东厚”,平面上表现为一个个依附于断裂排列的深凹。

钱塘凹陷北临海礁隆起,与长江坳陷相隔,NE向展布,凹陷两侧均受断裂控制,古新统地层均匀分布。

丽水-椒江凹陷紧邻钱塘凹陷,NE-SW向展布,左阶排列的NE东向断裂最为发育,这些断裂控制了该区内凹陷-凸起的展布。凹陷东界断裂控制沉积,地层厚度“西薄东厚”。

2)东部坳陷带 东部坳陷带自北向南划分为福江凹陷、西湖凹陷和钓北凹陷,统称为浙东坳陷。该带以巨厚的始新统、渐新统及中新统沉积为主,平湖组之上地层发育齐全。主控断裂走向NNE向甚至SN向,较西部坳陷带NNE主控断裂活动晚(始-渐新世),这些断裂控制了东部坳陷带的东西边界。东部坳陷带和西部坳陷带被中央隆起带分隔,形成东海陆架盆地“东西分带”的格局(图1)。东部坳陷带“南北分块”受控于晚期近EW向的走滑调节断裂[3],这些调节断层对凹陷构造不起控制作用,坳陷带“南北分块”的特征表现不明显。凹陷与凹陷之间以鞍部相隔,地层可以很好地过渡。福江凹陷和钓北凹陷平面结构简单,由一系列左阶排列的NNE向断裂切割成凹陷内次级构造单元:西部断阶带、中央洼陷带和东部陡坡带。西湖凹陷平面结构复杂,除NNE向和SN向断裂发育外,还有一系列近EW向晚期断裂;凹陷内褶皱发育,右阶排列,组成了中央背斜带。不同于福江凹陷和钓北凹陷,西湖凹陷的次级构造单元可划分为:西部断阶带、中央背斜带和东部陡坡带。

综上所述,盆地“南北分块”主要受控于西部坳陷带古新世NE向活动断裂,“东西分带”主要受控于始-渐新世断裂活动和中央隆起带分隔,故盆地结构具有“早期南北分块、晚期东西分带”的特征。

1.2 岩浆岩分布特征

东海陆架盆地岩浆岩大致分为花岗岩、酸性火山岩和中基性火山岩3种类型,其中酸性火山岩最为发育,面积较小,成串珠状遍布盆地全区;花岗岩次之,面积大小不一,零散分布,主要见于盆地主控断裂两侧;中基性火山岩仅在西湖凹陷得以识别,面积很小。岩浆岩按其活动期次可分为早、中、晚3期,分别为:古新世、始新世、渐新世-中新世[4]。

古新世岩浆活动主要分布在西部坳陷带,始新世岩浆活动主要分布在中央隆起带和东部坳陷带北部,渐-中新世岩浆活动则主要分布在东部坳陷带内的西湖凹陷。可见盆内岩浆活动具有自西向东迁移的规律,并可划分为3个带,具有明显的“东西分带”特征。

并与受援单位沟通衔接,建议在保障参训学员原有工资、津贴福利待遇标准不变的情况下,优先给予考虑评优评先等事宜。

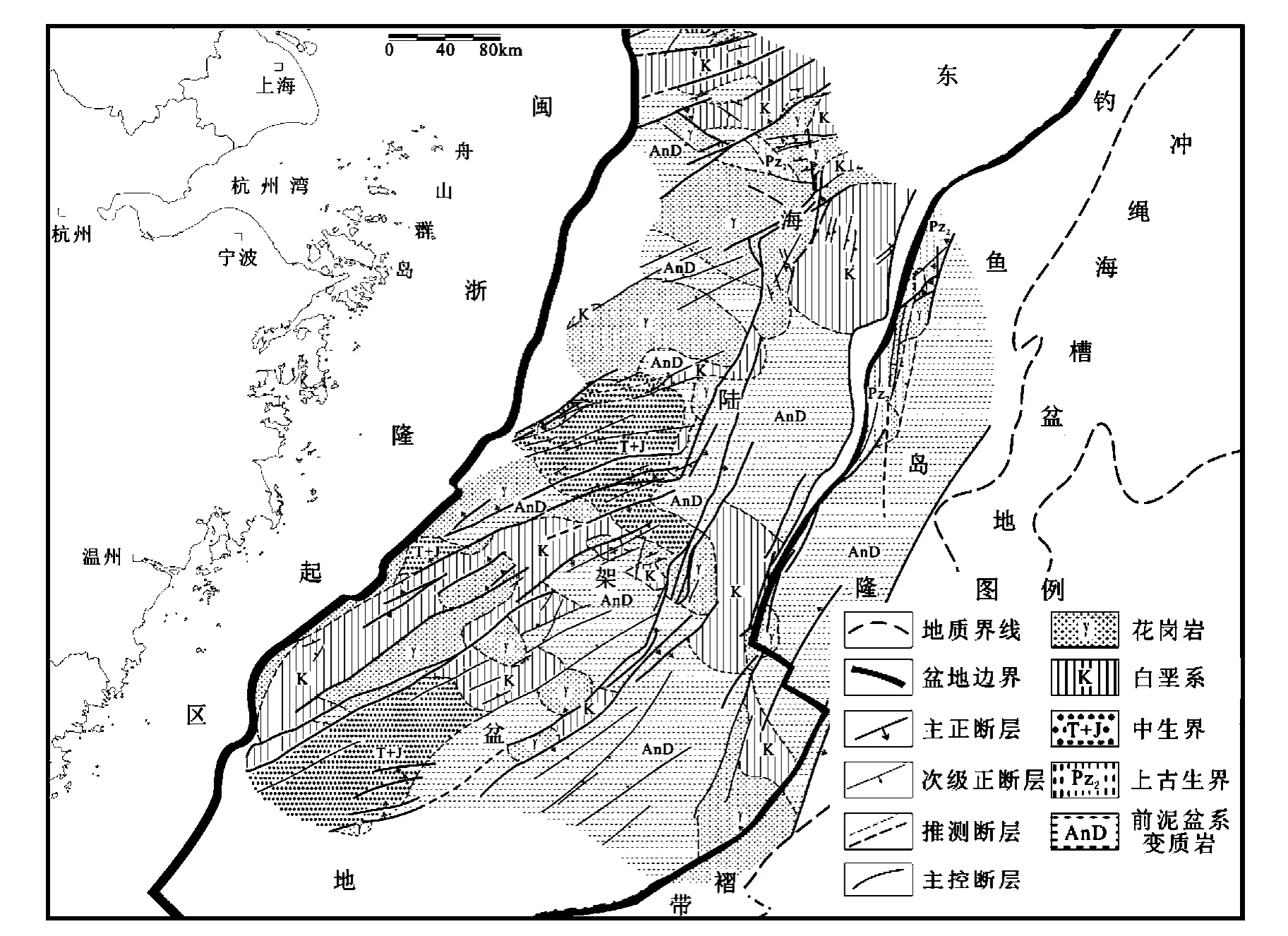

1.3 新生界基底分布特征

东海陆架盆地新生界基底主要由中生代岩浆岩和沉积岩、前泥盆系变质岩组成,并存在少量上古生界变质岩。西部坳陷带基底以中生界岩浆岩和沉积岩为主,东部坳陷带则以前泥盆系变质岩为主。断裂构造对新生界基底的分布有至关重要的作用,不同岩性的基底被NE向与NNE向基底断裂错断,呈NW向和NNE向分布,形成了新生界基底“东西分带”的平面分布格局;盆内广泛发育中生界,其中南部发育最为完整,而NW向断裂的存在则形成了“南北分块”的构造面貌[5,6](图2)。

图2 东海陆架盆地新生界基底构造图

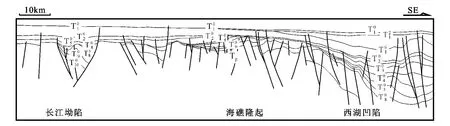

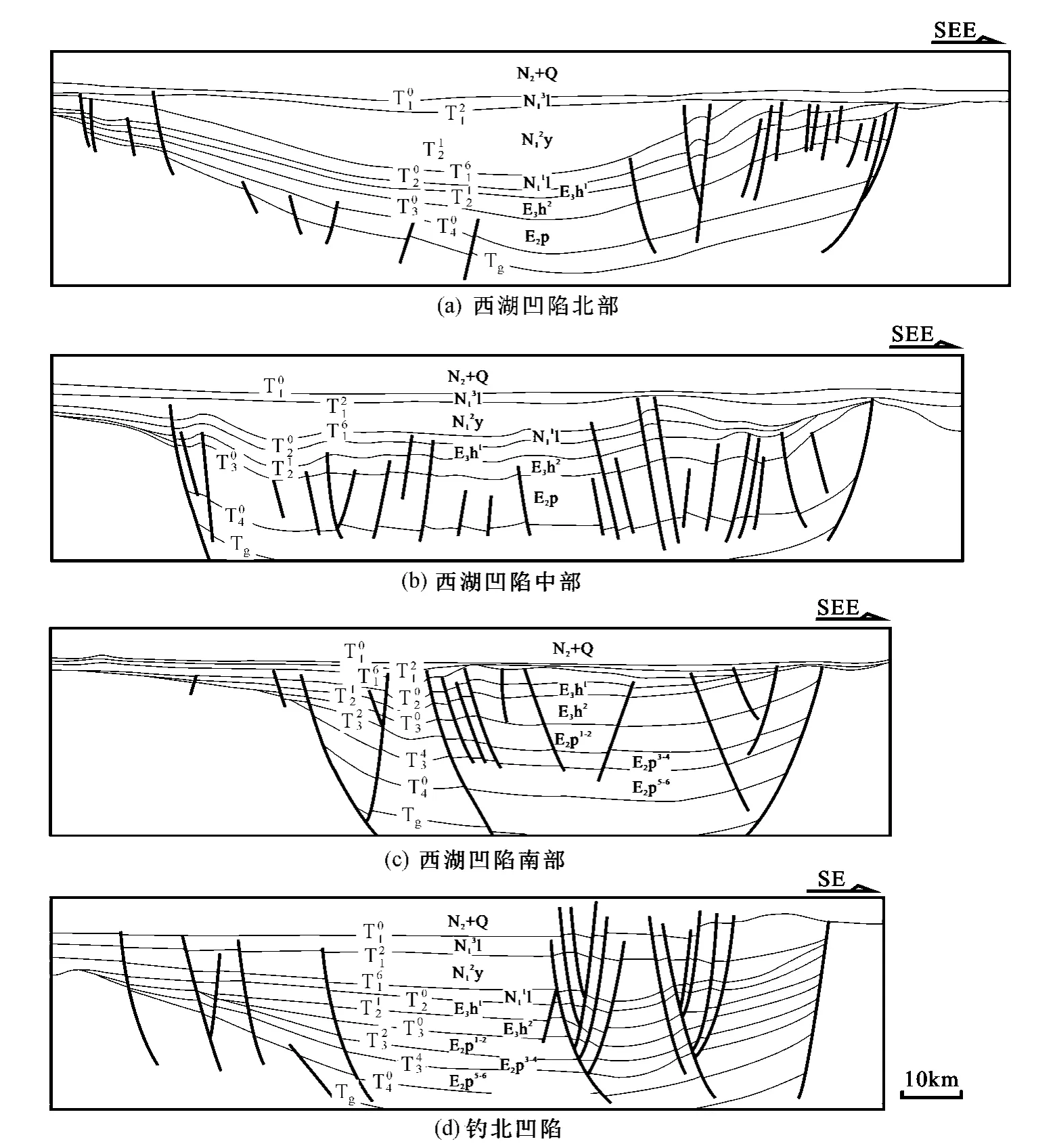

2 垂向结构特征

整个东海陆架盆地新生界垂向结构鲜明:西部坳陷带总体为“东断西超”的箕状断陷结构;东部坳陷带双层结构显著,地震反射界面(渐新统花港组沉积前)之下为双断结构,地震反射界面之上为“东断西超”的箕状断陷结构(图3)。

图3 东海陆架盆地测线(见图1)地震剖面图

2.1 西部坳陷带

西部坳陷带新生界总体表现为箕状断陷结构,但自北向南各次级构造单元的结构构造特征存在差异。

长江坳陷位于东海陆架盆地西部坳陷带最北部,是以古近系地层为主的沉积凹陷[7]。主要受倾向NW向断裂控制,断裂组合呈“Y”字型[3,8]。古新统地层被上覆地层削截,向凹陷西侧超覆尖灭,同沉积构型总体表现为断超型,凹陷箕状结构明显(图4(a))。钱塘凹陷受两侧对倾断裂控制,同沉积构型表现为双断型,凹陷表现为地堑式结构(图4(b))。因正断层上盘下降形成断陷盆地的同时,其下盘一定会有不同程度的均衡上升[9~11],故椒江凹陷两侧控凹断裂上升盘成剥蚀区域,古新统地层缺失。

丽水-椒江凹陷是在中生代残留盆地基础上发育起来的具有典型的新生代“东断西超”特点的断陷[12],箕状结构明显。纵向上,主断裂系统多米诺式排列,在界面及以下,分布无大的变化,只是界面的主断裂多数表现为断超,因而缺失上升盘。界面以上,主断裂开始减少,至及以上界面减少更为明显,且大多数主断裂表现为断断续续[13]。古近系地层受凹陷东界断裂控制,依次向西超覆,被新近系地层削截,同沉积构型表现为断翘型(图4(c))。

2.2 东部坳陷带

东部坳陷带总体表现为双层结构,但各凹陷之间存在差异。

钓北凹陷相对于西湖凹陷构造样式和结构均较简单,主要存在张性正断裂、挤压性逆断裂2种断裂类型;褶皱仅在凹陷东南得以识别,形态宽缓;凹陷中典型的花状构造发育(图5(d))。凹陷东侧虽有东界断裂,但其控制沉积作用不明显,总体表现出“东断西超”的箕状结构特征。

图4 西部坳陷带不同凹陷(或坳陷)测线(见图1)地震剖面图

3 构造迁移规律

东海陆架盆地自晚白垩世以来,经历了多期构造运动,从老到新包括:基隆运动、雁荡运动、瓯江运动、玉泉运动、花港运动、龙井运动、冲绳海槽运动。这些构造运动不同时期具有明显的分区性:古近纪内部的运动(早期)主要表现在西部坳陷带;新近纪内部构造运动主要在盆地北部,第四纪与新近纪间构造运动主要在南部[15,16]。

中生代 东海陆架盆地接受了广泛的沉积,沉积受北东向构造带控制,自西向东逐渐加厚,后又迅速减薄,断裂不发育,具有坳陷沉积特征。该盆地经历了中侏罗世末期和白垩纪末期(雁荡运动Tg)2次大的抬升剥蚀作用,并且被新生代断陷盆地改造成为抬升-断块型残余盆地[17]。

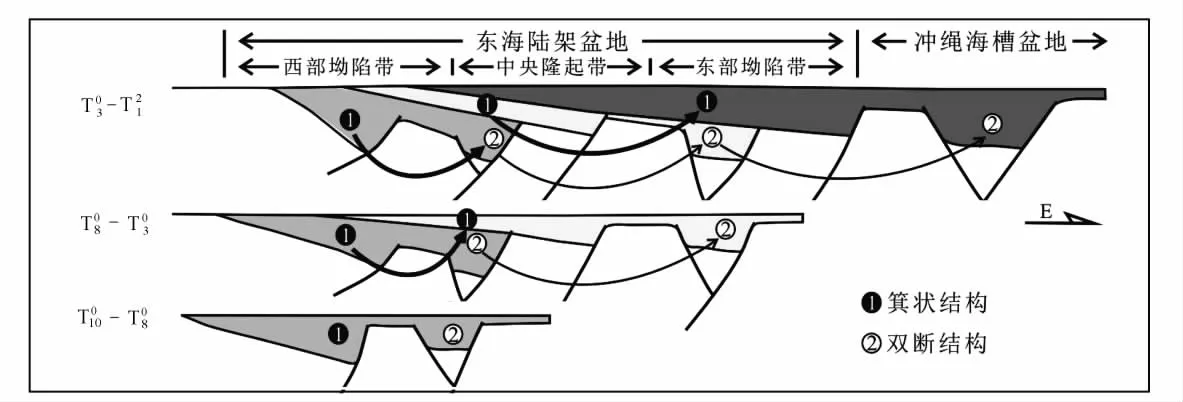

早古新世 西部坳陷带在雁荡运动(T010)作用下发生断陷,凹陷东侧沉积受断裂控制,断层上盘发生同沉积掀斜并接受沉积,古新统地层依次向西超覆,“东断西超”的箕状结构开始形成;中央隆起带和东部坳陷带遭受剥蚀[18]。

始新世 断陷中心继续向东迁移至东部坳陷带,形成一系列NNE向断裂,凹陷两侧控盆断裂尤为发育,均控制沉积,断裂呈地堑式组合,双断结构明显。东部坳陷带开始断陷接受沉积,新生代地层直接覆盖于基底之上,而西部坳陷带和中央隆起带过渡为坳陷。西部坳陷带箕状结构进一步发育,西部掀斜抬升而东部沉降,成盆期的西界被剥蚀东移。

渐新世初期玉泉运动 西部坳陷带和中央隆起带抬升并遭受剥蚀,缺失渐新统地层。而东部坳陷带转为坳陷,凹陷西侧断裂活动趋于停止,地层开始依次向西超覆,形成“东断西超”的箕状结构,叠加于早期双断结构之上,坳陷带双层结构成型。东界断裂自北向南拓展生长[19],断陷中心也随之向南迁移。

中新世末期龙井运动 西部坳陷带和中央隆起带开始沉降,箕状结构不再明显,盆地西界缩移至现今位置。东部坳陷带开始褶皱反转,西湖凹陷中央背斜带形成,箕状结构发育完全,东部坳陷带双层结构显著:之下双断结构,之上箕状结构。

上新世末期冲绳海槽运动(T0) 断陷盆地东迁至冲绳海槽盆地(冲绳海槽盆地双断结构发育[20,21]),东海陆架盆地转为整体沉降(图6)。

综上所述,东海陆架盆地结构迁移特征为:时间上同一地区由双断结构演变为箕状断陷,空间上双层结构自西向东迁移。东海陆架盆地存在自西向东、自北向南的构造迁移规律。

图5 东部坳陷带各凹陷测线(见图1)地震剖面图

4 结 论

1)发育于东海大陆架之上的东海陆架盆地是个复合型沉积盆地。其地质结构在平面上表现为“早期南北分块、晚期东西分带”的特征;剖面上新生界在西部主要表现为“东断西超”的箕状断陷结构;东部为双层结构,地震反射界面(渐新统花港组沉积之前)之下为地堑式结构,地震反射界面之上为“东断西超”的箕状断陷结构。

2)盆地结构具有时间上同一地区由双断结构演变为“东断西超”的箕状断陷结构,空间上自西向东迁移的规律:西部坳陷带由中生代的双断坳陷结构演变为古新世的箕状断陷结构;东部坳陷带由始新世的双断结构演变为渐-中新世的箕状断陷结构,其结构演变继承并滞后于西部坳陷带。盆地的这种结构演变规律现已迁移至东侧的冲绳海槽地区。

3)东海陆架盆地构造活动具有自西向东的迁移规律:所控制主要沉积地层西老东新;断裂活动西早东晚;岩浆活动期次西早东晚。

4)盆地结构由双断演变为箕状断陷,盆地东界断裂控制沉积,盆地发生掀斜运动致使其西侧抬升剥蚀,成盆期(晚中生代)的原始西界已被剥蚀向东缩移,盆地向东迁移至现今位置。

图6 东海陆架盆地结构演化模式图

[1]陈建文.东海陆架盆地与松辽盆地的类比分析[J].海洋地质与第四纪地质,1994,14(3):19~32.

[2]王同和.中国东部含油气盆地的构造迁移[J].中国科学,1988,B(12):1314~1322.

[3]宋小勇.东海盆地西湖凹陷构造样式及其对油气聚集的控制[D].北京:中国地质大学(北京),2007.

[4]刘申叔,李上卿.东海油气与地球物理勘探[M].北京:地质出版社,2001.61~65.

[5]刘建华,吴健生,方银霞,等.东海陆架盆地的前新生界[J].海洋学报,2007,29(1):66~75.

[6]杨香华,李安春.东海大陆边缘基底性质与沉积盆地[J].中国海上油气(地质),2003,17(1):25~28.

[7]赵艳秋.东海陆架盆地长江凹陷生油岩研究[J].海洋石油,2003,23(增刊):40~44.

[8]张建培,张涛,刘景彦,等.西湖凹陷反转构造分布与样式[J].海洋石油,2008,28(4):14~20.

[9]Jackson J A,McKenzie D P.The geometrical evolution of normal fault systems[J].Journal of Structure Geology,1983,(5):471~482.

[10]Wemicke B P,Axen G J.On the role of isostasy in the evolution of normal fault systems[J].Geology,1988,16:848~851.

[11]漆家福,杨桥.伸展盆地的结构形态及其主控动力学因素[J].石油与天然气地质,2007,28(5):634~640.

[12]贾成业,夏斌,王核,等.东海陆架盆地丽水凹陷构造演化及油气地质分析[J].天然气地质科学,2006,17(3):397~401.

[13]夏斌,张敏强,万志峰,等.东海丽水椒江凹陷构造样式与含油气远景[J].华南地震,2007,27(3):1~8.

[14]李上卿.东海西湖凹陷新生代地质构造特征与演化[J].海洋石油,2000,20(2):8~14.

[15]王锋,朱文斌,胡德昭,等.东海盆地长江坳陷新生代反转构造研究[J].大地构造与成矿学,2005,29(2):176~181.

[16]王国纯.东海盆地地质特征与油气富集有利地区探讨[J].石油实验地质,1987,9(1):42~48.

[17]高乐.东海陆架中生代残余盆地特征及勘探方向探讨[J].中国海上油气,2005,17(3):148~152.

[18]冯晓杰,蔡东升,王春修,等.东海陆架盆地中新生代构造演化特征[J].中国海上油气,2003,17(1):33~37.

[19]赵金海,东海中.新生代盆地成因机制和演化(上)[J].海洋石油,2004,24(4):6~14.

[20]金翔龙,喻普之.冲绳海槽的构造特征与演化[J].中国科学,1987,B(2):196~203.

[21]李乃胜.冲绳海槽断裂构造的研究[J].海洋与湖沼,1988,19(4):347~358.

[编辑] 宋换新

01 Characteristics of Caenozoic Structure and Tectonic Migration of the East China Sea Shelf Basin

XU Fa

(Authors Address:Shanghai Branch of CNOOC(China)Co Ltd,Shanghai 200030,China)

Through research of characteristics of Cenozoic structure and migration rules of the East China Sea Shelf Basin,it was considered that the planar structure of the Caenozoic basin had the characteristics of being blocked from south to north at the early stage and belted from west to east at the late stage.The characteristics of the section structure were obvious,the west depression belt was a half-graben basin with the eastern steep slope zone and the western slope zone;the east depression belt represented two-layer structure,below the T03seismic interface there was a graben basin,while above it there was a half-graben basin.Because of the existence of double-fault structure in the Mesozoic of western depression,this two-layer structure had a rule of migration from the west to the east,it existed in the basin of the whole Donghai Area.Besides,the stage of magmatic and fault activities in the basin was early in the west and late in the east,the main strata included that the west part was older and the east part was younger,they all presented the characteristics of migration from the west to the east in the basin.The east boundary fault of basin controls the deposition,fault tilting movement results in the uplift-erosion in the west part of the basin.The original west boundary of basin period(late Mesozoic)has experienced erosion and eastward migration,and the basin has been migration to present position.

East China Sea Shelf Basin;Caenozoic;two-layer structure;tectonic migration

book=148,ebook=148

TE121.2

A

1000-9752(2012)06-0001-07

2012-02-03

徐发(1959-),男,1982年江汉石油学院毕业,高级工程师,长期从事石油地质勘探研究工作。