重庆市区域发展不平衡的趋势及成因研究

卢冠中,阳黎明,易文德

(重庆文理学院 a.数学与财经学院;b.数据分析与图像处理实验室,重庆永川 403160)

“一圈两翼”战略是重庆市委市政府在总结过去“三大经济发展区”、“四大工作板块”实践基础上,对重庆未来社会经济发展的战略规划。“一圈两翼”战略着力打造以主城区为核心包括23个区县的“一小时经济圈”,建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”;以“一圈”为建设西部重要增长极和长江上游地区经济中心的“火车头”,吸引“两翼”人口向“一圈”转移;将渝东北地区建成长江上游特色经济走廊、长江三峡国际黄金旅游带和长江流域重要生态屏障;促进渝东南地区“做特做优”,努力建成武陵山区经济高地、民俗生态旅游区、扶贫开发示范区。通过“一圈”与“两翼”的协调发展,加快将重庆建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市,在西部地区率先实现全面建设小康社会的目标[1]。

一、问题的提出

在“十二五”战略规划下,“一圈两翼”是重庆政府根据自身特点提出的区域发展新格局,以此为依托建造重庆西部最大的城市群。实施该战略以来,却呈现出了严重的区域经济不平衡,“一圈两翼”发展战略逐渐被看成是一种抓大放小、弃弱扶强的发展战略。如何完善重庆的“一圈两翼”区域经济协同发展?

重庆市在处于西部落后地区的大背景下,是一个特殊的直辖市,其区域内经济发展差异很大,不平衡规律在空间上表现为区域与区域、中心区与外围区之间的不平衡。所以市政府指出通过扩散效应带动周围区域的协调发展,结合重庆的实际情况,明确了今后的发展目标,即借助西部大开发的有利时机,准确把握未来形势,全面贯彻落实科学发展观,确立科学合理、切实可行的发展目标,深化改革和完善制度,践行科学发展观,以实现从不平衡向平衡发展,全市人民共建共享改革发展成果走向共同富裕。所以,当下应该怎样处理好各区域发展,真正做到区域发展平衡是市政府必须面对的问题。

二、研究的方法

本研究对人口加权变异系数[2-3]进行空间和产业二重分解,分析区域发展不平衡的空间和产业方面的成因,系统的展现重庆市“一圈两翼”战略前后2001—2010年区域发展不平衡现象,同时对“一圈两翼”的发展不平衡成因进行空间分解。之所以采用人口加权变异系数,是因为没有加权的变异系数在忽略各区域人口规模的基础上衡量人均收入,会造成对人口规模相对小(或大)的区域差异程度的高估(或低估),给政策制定者提供不准确的信息。

本研究的数据是选自重庆全市的40个区县2001—2010的面板数据,数据来源于重庆统计政府公众信息网的《重庆统计年鉴》。为了对重庆区域发展不平衡的成因进行产业分解,本研究根据GDP的产业来源,同时考虑统计口径一致及数据的可得性,将产业分为第一产业、第二产业及第三产业。

(一)区域发展不平衡测度方法

本研究使用人口加权变异系数来测度区域发展不平衡。

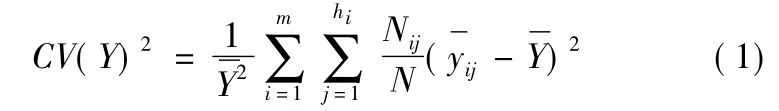

假设全重庆市区域发展不平衡程度可用式(1)所示的人口加权变异系数的平方来测度:

在式(1)中,Y=(Y1,Y2,…,Yn),且全重庆市有m个区域,且区域i包含了hi个区县表示 i区域j区县的人均GDP,Nij表示i区域中j区县的人口,Ni表示i区域的总人口,Yi表示i区域的GDP表示 i区域的人均GDP;N表示全重庆市总人口,Y表示全重庆市的GDP表示全重庆市人均GDP。

(二)区域发展不平衡成因的分析方法

本研究对人口加权变异系数进行空间和产业二重分解,分析区域发展不平衡的空间和产业方面的成因。首先,将区域发展不平衡分解为各区域内不平衡和各区域间不平衡之和,这是第一重分解;然后,以第一重分解为基础,进一步把区域发展不平衡分解为各个产业所导致的不平衡之和,这是第二重分解。这样,就可以在一个系统的框架内,分析各区域内不平衡和各区域间不平衡影响全重庆市区域发展不平衡的大小,并揭示不同产业对各区域内不平衡和各区域间不平衡的影响情况,进而分析其对全重庆市区域发展不平衡的影响。

根据式(1),将区域发展不平衡分解为区域内不平衡和区域间不平衡之和,得式(2):

三、重庆市区域经济不平衡空间成因

(一)重庆区域发展不平衡变化过程

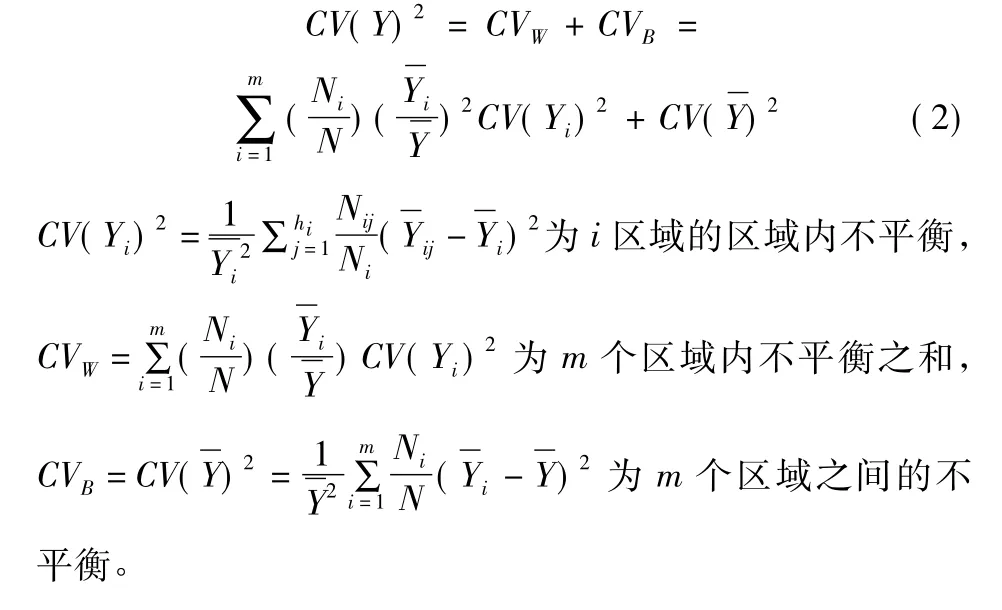

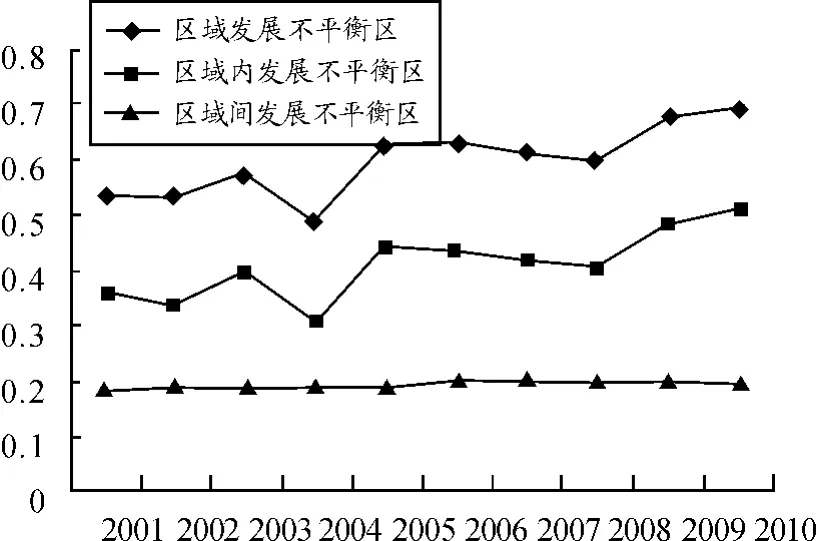

2001—2010年重庆区域发展不平衡的程度呈现出大体逐渐上升,其中在经过短暂快速下降,然后又快速上升(如图1所示,图1是以什么为数据,怎么能代表区域发展不平衡的程度)。这个过程有一个明显的分界点,即2004年。在2004年之前,区域发展不平衡程度逐渐上升,人口加权变异系数由0.577 6减小到0.489 8,减幅为15.22%;2004年之后,区域发展不平衡程度出现了一次短暂的快速上升至2005年的0.627 2,然后趋于平稳并缓慢上升,直至2010年的0.695 7,增幅约为10.93%。区域发展不平衡的上升幅度大于下降的幅度。这说明,除2004年,重庆区域发展不平衡是持续较快扩大的。

图1 区域发展不平衡区

(二)重庆区域发展不平衡成因的空间分解

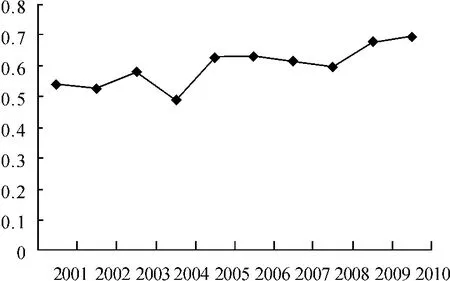

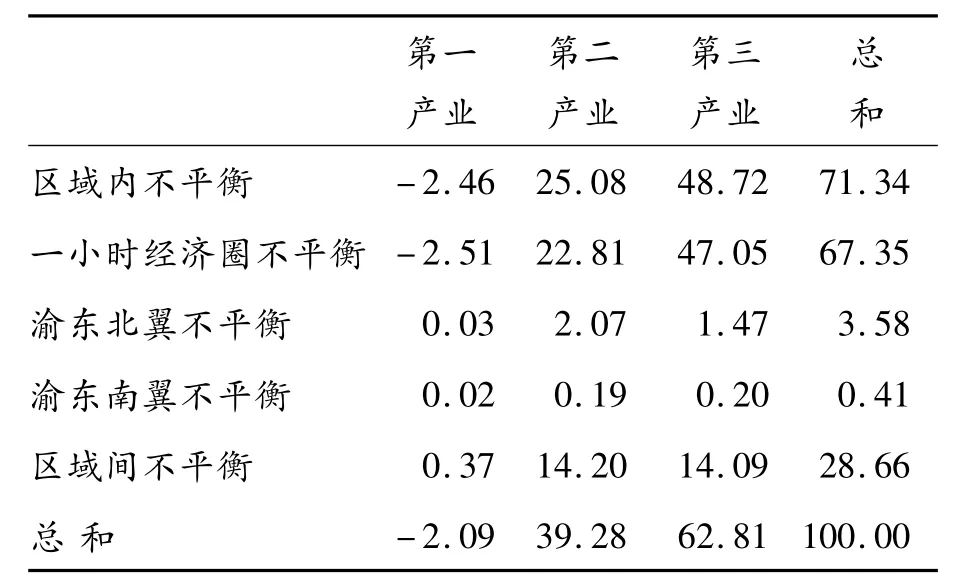

运用前述人口加权变异系数二重分解法,本研究先对重庆区域发展不平衡进行第一重分解,即空间分解,以揭示导致其变化的空间成因。具体是将重庆区域发展不平衡分解为一小时经济圈、渝东南翼、渝东北翼三大区域内部不平衡和这三大区域间不平衡之和,结果见表1。

表1 重庆区域发展不平衡空间分解结果

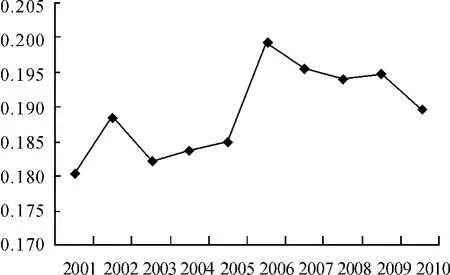

由表1和图2可以看出,重庆三大区域内不平衡程度是三大区域间不平衡之和的1.67~2.67倍。而且,2001—2010年重庆三大区域内不平衡变动过程与重庆区域发展不平衡变动过程高度一致(见图2),同样是在2004年之前不平衡程度短暂较快下降(人口加权变异系数减小了0.089 7,减幅达15.52%),2004年经过短暂快速下降之后趋于平稳、缓慢下降。据此,可以初步判断三大区域间不平衡是导致重庆区域发展不平衡的主要原因。

图2 “一圈两翼”视角下的区域发展不均衡

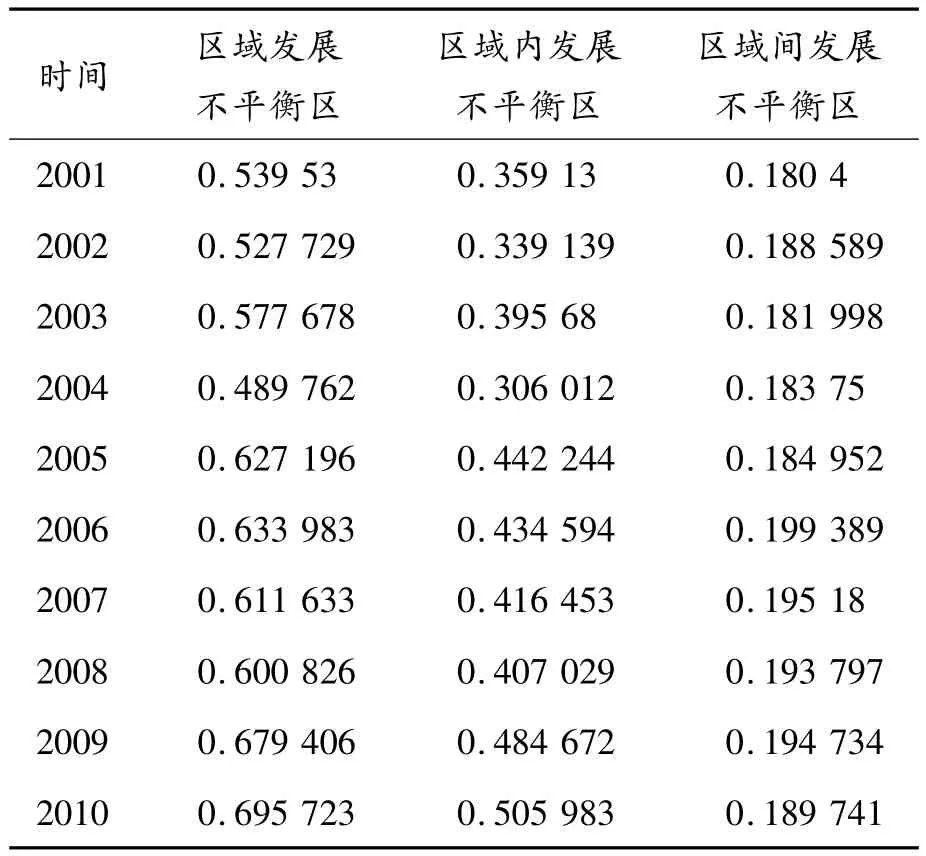

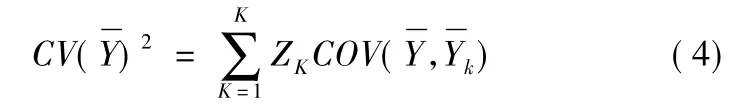

三大区域间不平衡对重庆区域发展不平衡也有不可忽视的影响(图3)。三大区域间不平衡变化过程与重庆区域发展不平衡变化过程也具有一定的相似性,到2006年区域间不平衡水平达到最高,之后逐渐开始下降。与区域内不平衡相比较,区域间不平衡对于重庆区域发展不平衡所产生的影响居于次要地位。无论是区域间不平衡程度的绝对值,还是其变化的幅度均小于区域间不平衡(图2)。

图3 区域间发展不平衡区

四、重庆区域经济发展不平衡产业成因

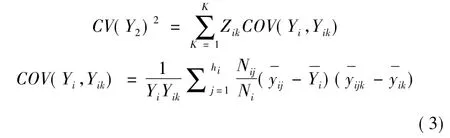

在第一重分解的基础上,继续对重庆区域发展不平衡进行第二重分解,假设区域i和全重庆市的GDP来自于k个产业部门,区域i内来自于k产业的人均GDP为那么,区域i内的不平衡可以按照产业来源进一步分解为:

式(3)中,表示区域i的GDP和来源于k产业的GDP加权协方差变异系数表示区域i内k产业所产生的GDP占区域i的GDP的份额。

同样,区域间不平衡按照产业来源可以进一步分解为:

是区域i内k产业对全市区域发展不平衡所做的贡献,Zk是区域间k产业对全市区域发展不平衡所做的贡献。本研究在第一重分解的基础上,继续对重庆区域发展不平衡进行第二重分解[4],即产业分解,以分析其变化的产业成因,结果见表2至表11,各表中数据为各产业、区域对区域发展不平衡的贡献率,其中,区域内不平衡的贡献率为一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼地区内部不平衡贡献率之和。贡献率为负表示其作用力与不平衡变化的方向相反。

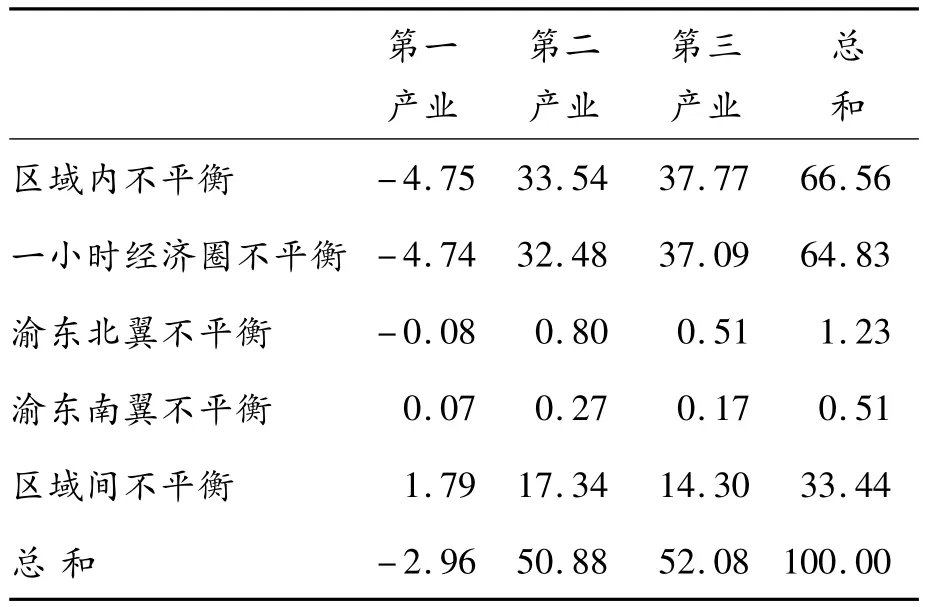

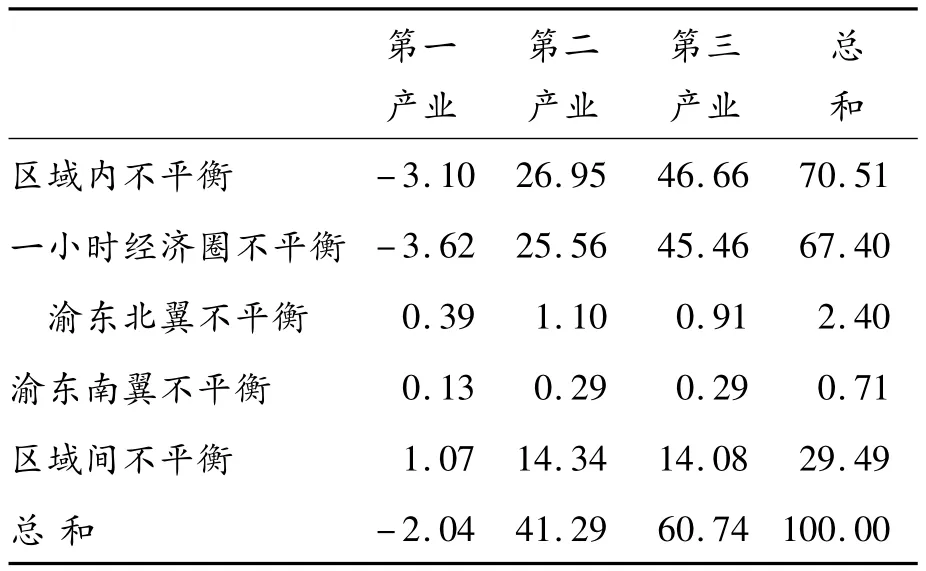

表2 2001年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

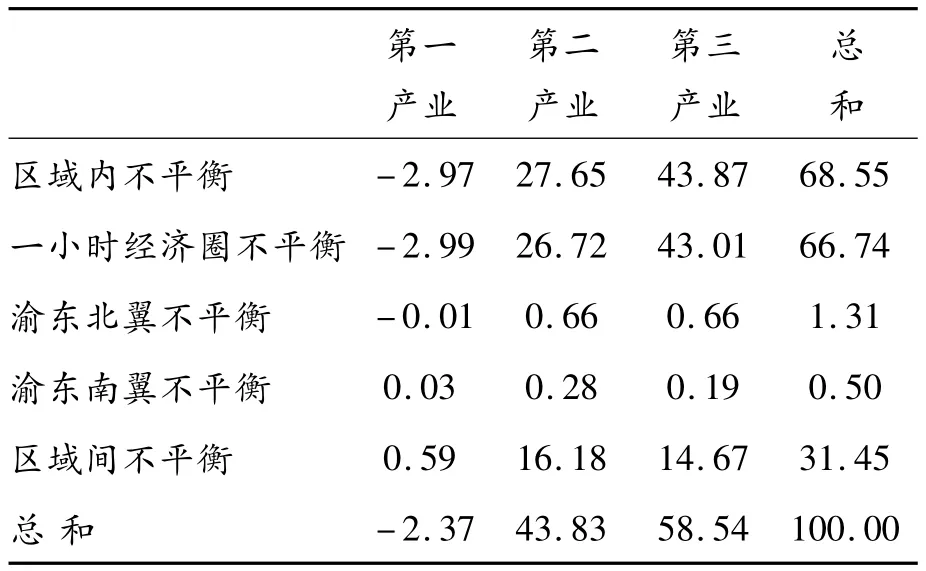

表3 2002年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

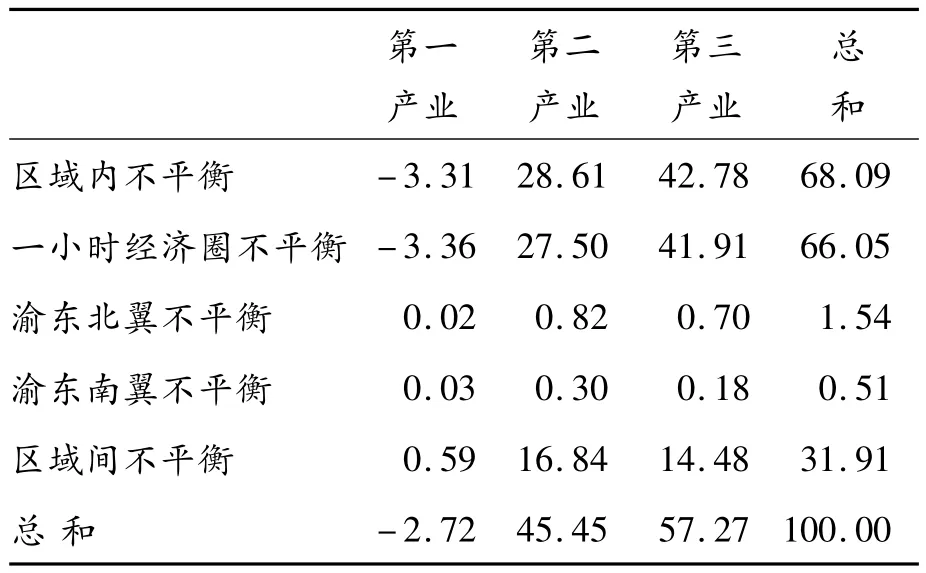

表4 2003年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

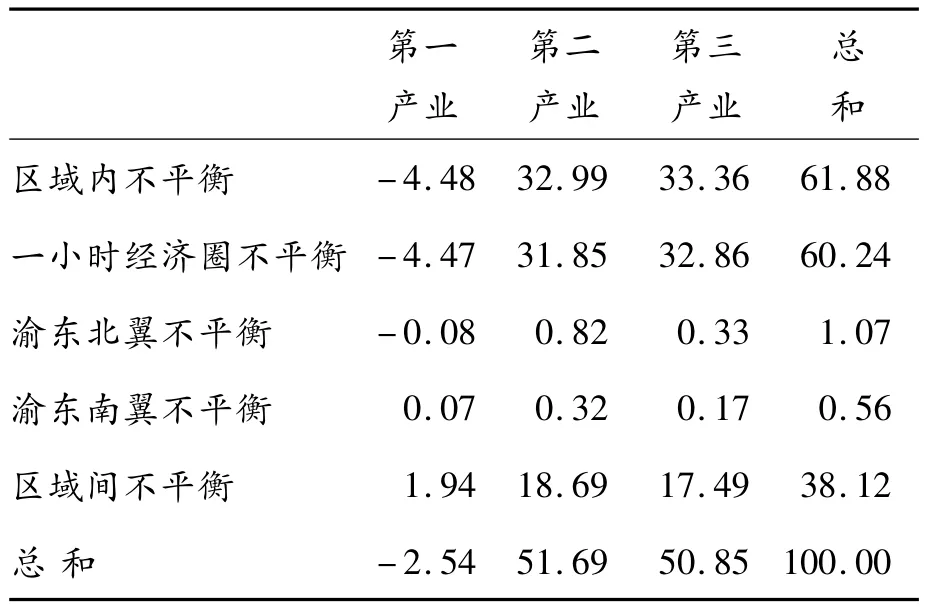

表5 2004年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

表6 2005年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

表7 2006年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

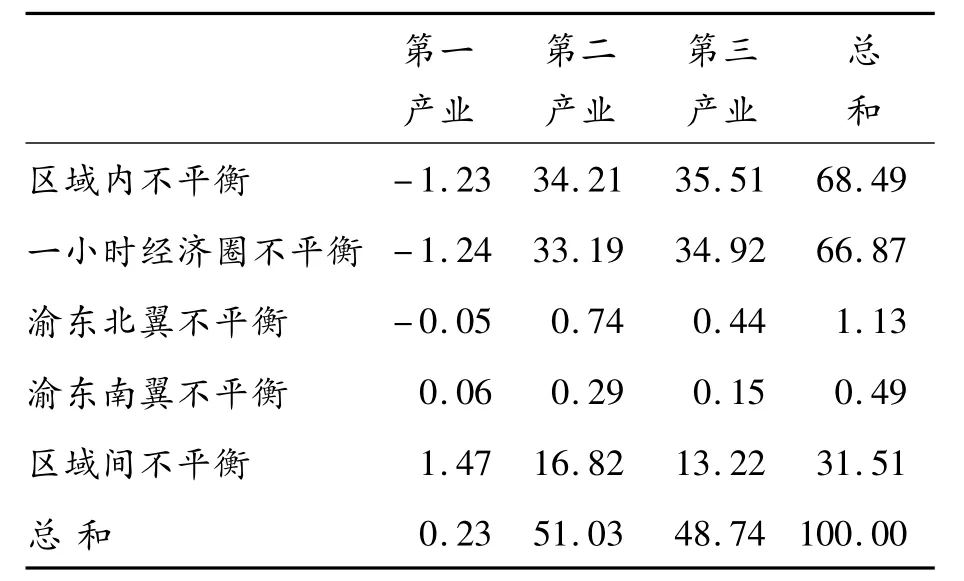

表8 2007年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

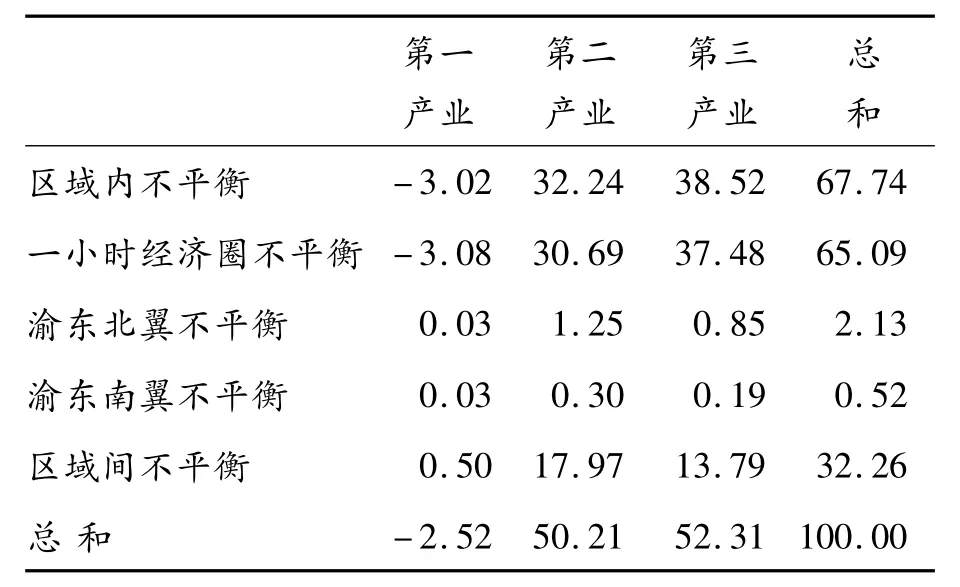

表9 2008年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

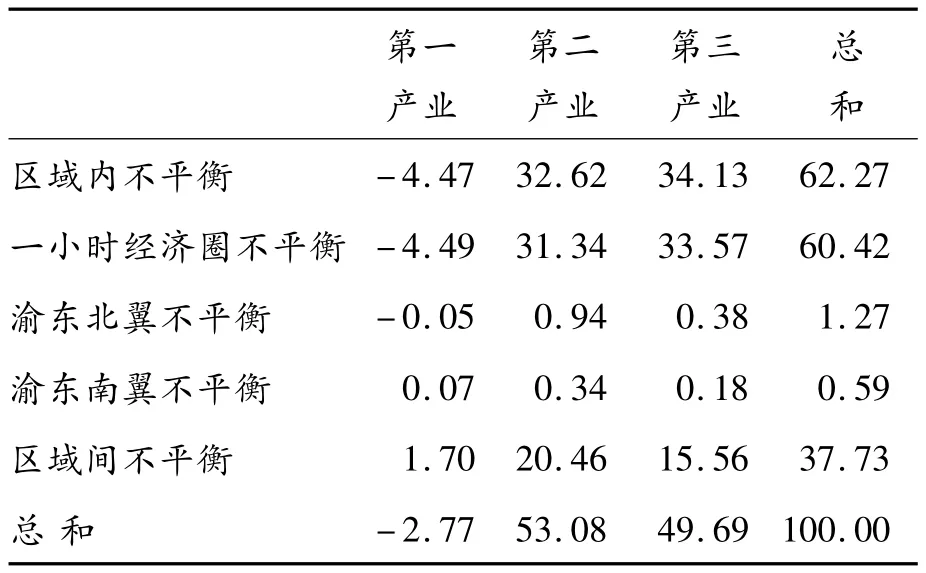

表10 2009年重庆区域发展不平衡的产业分解结果(%)

根据表2到表11所显示的分析结果,可以获得以下认识:

1)三大区域内部的产业发展差异对于重庆区域发展不平衡的总体贡献均大于62%,在2001年、2004年、2008年和2010 年,其贡献率分别是 66.56%,62.27%,67.74%和72.58%。三大区域间的产业发展差异对于重庆区域发展不平衡的贡献均小于38%。这表明,从区域产业发展差异对重庆区域发展不平衡的总体贡献看,三大区域之内部的产业发展差异是导致重庆区域发展不平衡的主要原因,而三大区域间的产业发展差异是次要原因,这个结论进一步解释了前述空间分解所得到的结果。

2)各产业对重庆区域发展不平衡的贡献差异显著。在三大产业中,第二产业和第三产业对于重庆区域发展不平衡的贡献率都比较高,均在50%左右。第一产业贡献率为负,表示第一产业的不平衡的作用力与重庆区域发展不平衡变化的方向相反,但绝对值太小,对于重庆区域发展不平衡几乎无影响。

3)三大区域内部的产业发展差异对区域内不平衡的贡献以一小时经济圈的贡献率最大。一小时经济圈发展不平衡对重庆区域发展不平衡的贡献长期高于60%,远高于两翼地区。从趋势看,其贡献率比例是在不断上升的,2004—2010年共上升了7.4个百分点。两翼地区对区域内不平衡的贡献率较小,且均呈现出逐年减小的趋势。其中,渝东北翼的产业发展差异对全市发展不平衡的贡献比例由2001年的4.44%上升到12.52%,增幅较大,达8.08个百分点;中部地区由2001年的1.23%上升到4.31%,上升了3.08个百分点;渝东南翼的该比例几乎无变化,由2001年的0.51%上升到0.45%,仅下降了0.06个百分点。

五、有关结论

1)21世纪以来,重庆区域发展不平衡程度呈现出先平稳逐年提升,然后经过短暂快速下降,再趋于平稳、缓慢上升的过程。以2004年为分界点,在此之前,区域发展不平衡程度趋于上升,之后趋于平稳并缓慢上升,总体上升幅度大于下降幅度。从趋势上看,区域发展不平衡程度持续上升的趋势基本形成。

2)重庆区域发展不平衡的变化有空间和产业两个方面的成因。

从空间成因看,三大区域间发展不平衡是导致重庆区域发展不平衡的最主要原因,三大区域内发展不平衡的作用居于次要地位。

从产业成因看,第三产业对重庆区域发展不平衡的贡献最大,2009年其贡献率高达62.81%,远高于其他产业。第二,第一产业对重庆区域发展不平衡的贡献分别位居第二、第三位。第三产业对重庆区域发展不平衡的贡献略有增大,第二产业2004年为界贡献则先降低再上升。第一产业对重庆区域发展不平衡的贡献小。除了程度上的差异,各产业对于区域间不平衡、区域内不平衡的贡献总体上与其对重庆区域发展不平衡的贡献格局相似,而且对区域间不平衡的贡献均大于对区域内不平衡的贡献。从空间成因与产业成因的耦合来看,三大区域之间的产业发展差异是导致重庆区域发展不平衡的主要原因,其二、三产业的贡献率都超过了49%;第一产业的贡献率为负,但总体呈上升趋势。三大区域内部的产业发展差异对区域内不平衡的贡献以一小时经济圈的贡献率最大。这一点与空间成因是相吻合的。就区域内不平衡而言,一小时经济圈的产业发展差异对区域内不平衡的贡献最大。其贡献率比例在上升,远高于两翼地区,两翼地区产业发展差异对区域内不平衡的贡献率较小,但均呈现出逐年减少的趋势,其中,渝东北翼的产业发展差异对全市发展不平衡的贡献比例,由2001年的4.44%上升到12.52%,增幅较大,达8.08个百分点;中部地区由2001年的 1.23%上升到4.31%,上升了3.08个百分点;渝东南翼的该比例几乎无变化,由2001年的0.51%上升到0.45%,仅下降了0.06个百分点。

根据上述研究结论,我们注意到,从2004年以来重庆区域发展.不平衡呈持续扩大的趋势。虽然区域发展不平衡程度的上升幅度是缓慢的。但重庆区域发展仍然面临着较大的不平衡压力,尤其是第二产业和第三产业。基于以上的分析,可以看出,缩小地区经济差距的关键在于推动中西部地区以制造业为主的非农产业的发展。因此,重庆市政府仍然需要从完善和创新区域发展战略及相关政策的角度,进一步加强对区域发展不平衡的干预。重庆解决区域发展不平衡问题,需要在现有一圈两翼发展战略的基础上,寻求新的区域发展总体战略,以重点解决三大区域之间的发展不平衡。

[1] 汪洋.在重庆市第三次党代会上的报告[EB/OL].(2007 - 05 - 29).http://news.xinhuanet.com/local/2007 -05/29/content_6167950.htm,2007.

[2] 邓翔.中国地区差距的分解及其启示[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2002(2):31.

[3] 范剑勇,朱国林.中国地区差距演变及其结构分解[J].管理世界,2002(7):37.

[4] 敖荣军.中国地区经济差距及其演化的产业变动因素[J].长江流域资源与环境,2007(4):420.