生产性服务业对重庆市经济发展的影响分析

李 壮

(重庆工商大学经贸学院,重庆 400067)

一、生产性服务业内涵

生产性服务又称生产者服务,是与直接满足最终需求的消费者服务相对应的,为其他商品和服务的生产者用作中间投入的服务[1]。1975年美国经济学家布朗宁和辛格曼在对服务业进行分类时,最早提出了生产性服务业,生产性服务业是社会化分工的结果,是从企业内部的生产服务部门分离出来且独立发展起来的新兴产业。它是与制造业直接相关的配套服务业,是从制造业内部生产服务部门而独立发展起来的新兴产业,本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用。它依附于制造业企业而存在,贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中。生产性服务业是一种具有高成长、高辐射、高智力、高集聚、高就业特点的服务产业,具有创新性、协同性、国际性、知识性、信用性等特征。生产性服务业为现代制造业提供了发展的平台,并成为城市经济增长的新的动力引擎。它是一个国家或地区现代化水平的集中表现,也是经济增长的基本动力来源之一[2]。

到目前为止,学者们对生产性服务业的概念和分类基本没有异议,主要在统计意义上对外延的界定和应用上存在分歧。我国政府在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中将生产性服务业分为交通运输业、现代物流业、金融服务业、信息服务业和商务服务业。根据国家统计局公布的《三次产业划分规定》(2003)中产业划分目录,以及本研究的需要,所指的生产性服务业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,金融业,科学研究、技术服务和地质勘查业,租赁和商务服务业[3-6]。

二、重庆市生产性服务业发展现状

近几年,随着商品经济不断发展,各区域间联系变得愈加紧密,企业寻求商品经济的金融支持和物流需求都在不断增加。在国家各项优惠政策下,重庆经济取得了突飞猛进的发展,第三产业乃至生产性服务业也表现出了长足的增长态势。

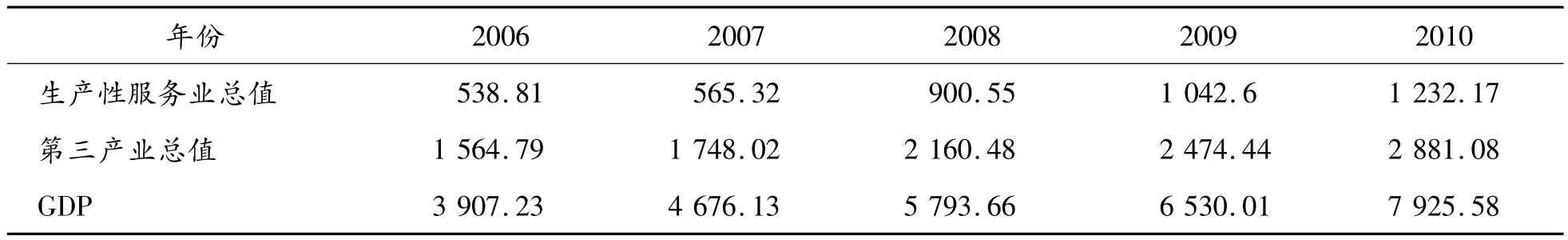

1.重庆市生产性服务业规模

从总量上来看,“十一五”期间,重庆生产性服务业取得了快速稳定的增长。生产性服务业与第三产业的增长趋势相接近,2006年至2008年增长较为平缓,2008年以后表现出快速的增长态势,生产性服务业增加值由2006年的538.81 亿元增长到2010 年的1 232.17 亿元[7]。

生产性服务业占第三产业比重也在节节升高,由2006年的34.43%增加到2010年的42.77%。但生产性服务业占GDP比重一直维持在一个比较平稳的状态,由2006年的13.79%增加到2010年的15.55%,只增加了1.76%,这是由于在近几年大批制造业企业入驻重庆的情况下,重庆GDP的构成中工业(工业占GDP比重)占了很大一部分,在另一方面也说明了在此期间生产性服务业的配套功能并未实现最优化,还存在相当大的增长空间,只有正确部署生产性服务业的发展措施才能更好地促进工业发展进而促进全市经济的发展,因此生产性服务业在未来还有很宽广的发展空间。生产性服务业在第三产业所占的比重在不断攀升,随着经济的增长,第三产业中的生产性服务业不断发挥其衔接配套作用,生产性服务业在第三产业中的重要性也在不断加强,对于加速国民经济发展有着很强的促进作用。

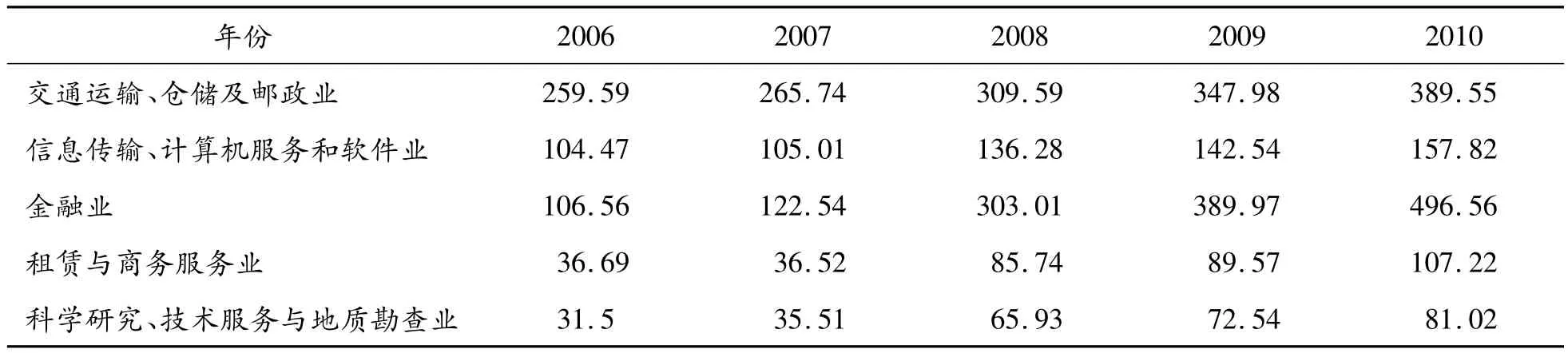

2.重庆市生产性服务业构成

“十一五”期间,重庆生产性服务业实现了快速和稳定的发展,其中各个行业所体现出来的态势也不尽相同。由于国家西部经济政策的引导,大批为了寻找投资机遇和在东部经济发展过程中遇到瓶颈的沿海企业纷纷迁至内陆,而沿海企业总部的原材料及在内陆生产的成品的输送都要通过物流来实现,因此2010年,交通运输、仓储及邮政业的增加值由2006年的259.59亿元增加到389.55亿元,增加了129.96亿元,增幅达50.06%;随着重庆市亿台全球笔电基地的建设,重庆市信息传输、计算机服务和软件业发展迅猛,已形成“5+6+400”的产业体系。惠普、宏碁、华硕、思科、方正等五家品牌商已在重庆市下单,六家ODM代工厂已全部投入生产,463家配套企业签约重庆市。另外两个保税区建成投用,西永综保区已通过国家验收并投入使用,两路寸滩保税港区已正式通过海关验收。全市已聚集笔电配套企业463家,落户在全市23个区县,超过10家的区县有10个,投产或开工建设达54%,零部件品种本地配套覆盖率达到76%。信息传输、计算机服务和软件业增加值增长近一倍;不论是沿海企业登陆内陆地区还是重庆笔电业的迅猛升级,都在一定程度上促进了金融业的发展,目前重庆已建成了以银行、保险、证券为主体,其他多种类型金融机构并存,结构比较合理,功能比较完备的现代金融体系,金融业综合实力和竞争力位居中国城市前列。重庆现有各类银行58家,创新型金融机构总数达到330家,资本金超过500亿元,其中小额贷款公司开业总数124家,2011年新增26家;融资性担保机构122家。近年来,重庆金融业实现了高速发展,成为地方重要支柱产业。数据显示,“十一五”期间,金融业增加值翻两番,达489.56亿元。此外,科学研究、技术服务与地质勘查业增加了49.52亿元,增幅为157.21%。表2列出了2006年到2010年生产性服务业各行业增加值。

表1 2006—2010年重庆生产性服务业、第三产业及国内生产总值 (亿元)

表2 2006—2010年重庆生产性服务业各行业生产总值 (亿元)

三、生产性服务业对重庆市经济发展的实证分析

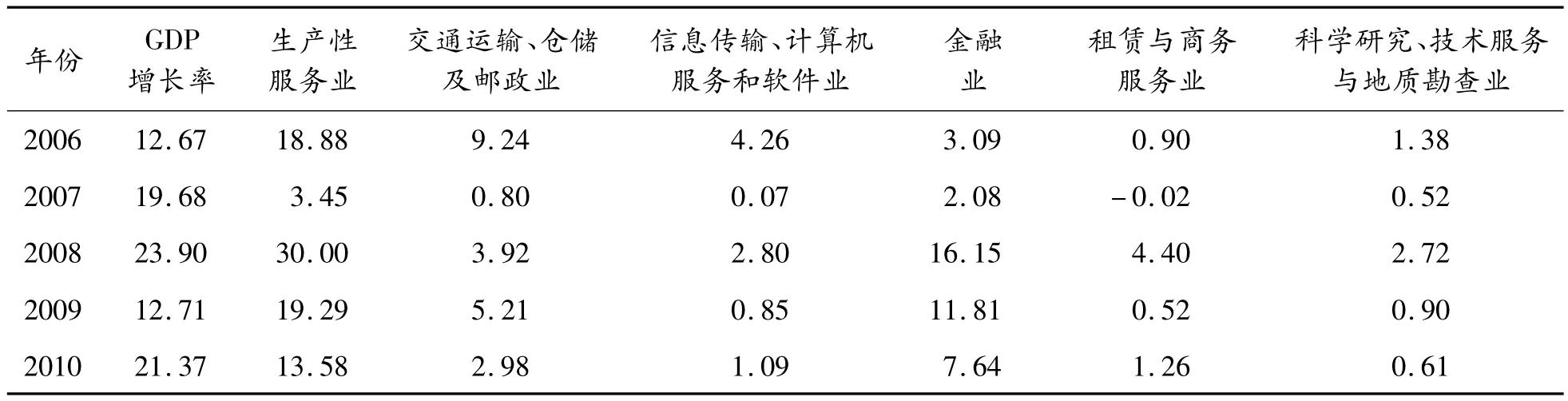

1.生产性服务业对GDP的贡献度分析

在GDP增长的过程中,每个产业都对GDP的增加做出了一定的贡献,这些产业产生的增加值累积表现为GDP的增长。现在有必要对生产性服务业在GDP增长过程中所做的贡献进行分析。对于GDP增量的贡献度分析,要用到要素对GDP贡献度公式:

利用要素GDP贡献度公式,采用时间序列对2006—2010年间重庆主要生产性服务业对于GDP贡献度进行分析,表3列出了2006年到2010年重庆市生产性服务业对GDP的贡献度。

生产性服务业依附于制造业企业存在,贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中,以人力资本和知识资本作为主要投入品,因此它是生产中必不可少的连通环节,并且具有高技术性,随着日益专业化的人力资本和知识资本不断涌入生产性服务业,生产性服务业发展对于其他产业的发展的促进作用越来越明显。从生产性服务业对GDP贡献度表中看出,生产性服务业对于重庆市GDP的贡献度基本达到20%左右,在2008年达到5年中的最高,为30%。这说明了在重庆经济发展的过程中,生产性服务业一直都在起着举足轻重的作用,重庆经济的发展中几乎20%都是生产性服务业提供的。其中,在生产性服务业各行业中金融业对于GDP的贡献度持续上升,在2010年达到7.64%,为各生产性服务业部门中最高值。

表3 2006—2010年重庆生产性服务业对GDP贡献度(%)

2.生产性服务业对重庆市经济增长的弹性测度分析

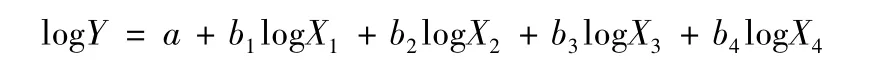

促进经济增长的因素很多,一般认为,经济增长是由资本、劳动等生产要素投入增加和技术进步引起的。然而,资本、技术和劳动是在一定的产业结构中组织生产。对于给定的资本、技术和劳动,不同的产业结构会导致不同的经济增长表现。因此,在既定的资本、技术和劳动下,经济增长是由不同产业的增长共同决定的[8-9]。根据这一思路,列出模型:

Y 表示总产出,X1,X2,X3,X4分别表示第一、第二产业以及第三产业中的生产性服务业和除生产性服务业之外的其他第三产业的产出量,A表示经济的制度和技术因素。需要说明的是从国民经济核算的角度来说,总产出等于各产业部门产出的总和。在一定的经济技术条件下,产业之间存在着比较复杂的相互作用,利用弹性测度模型可以很好地测度某一部门对于经济的影响敏感度。对上述函数全微分。得:

将该方程两边同除以A:

该方程的系数表示了不同产业部门的经济增长弹性,反映了产业结构对经济增长的影响。

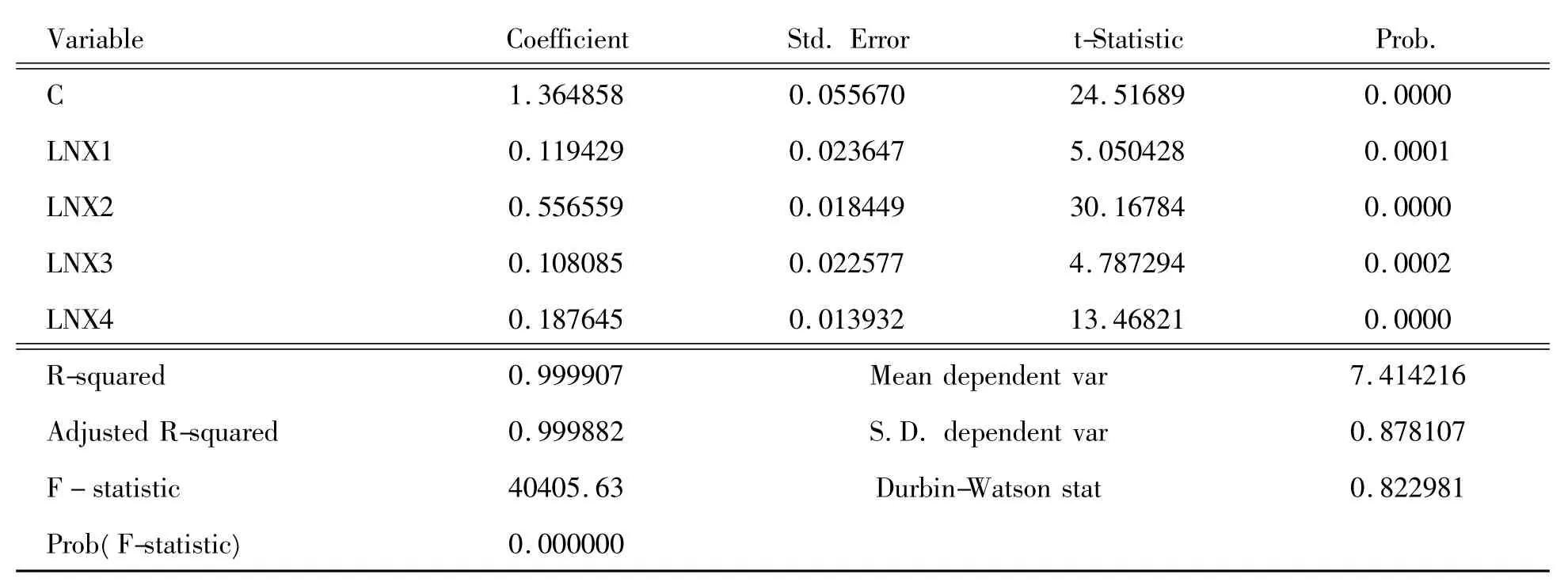

选取1991年到2010年20年间的GDP总值、第一产业、第二产业、生产性服务业及第三产业中除生产性服务业之外的产值作为时间序列来进行分析。回归结果如表4。

表4 回归结果

回归结果显示,方程通过了F检验和t检验,R2达到99%以上,拟合优度很高,方程的线性回归拟合程度很好,回归结果合理。由结果可知,生产性服务业对GDP的弹性为0.11,表示生产性服务业每增加1%,GDP将随之增加0.11%,例如,2010年重庆市生产性服务业占GDP比重为15.97%,则生产性服务业每增加1个单位,GDP将增加0.69个单位。

四、结论

重庆市生产性服务业取得了突飞猛进的发展,极大促进了重庆的经济增长,在发展过程中带动了就业,促进了制造业的发展,并吸收了高素质的专业人才。对其他产业起到了积极的带动作用。经贡献度分析,生产性服务业对于重庆经济发展具有很高的贡献度水平,其中金融业在生产性服务业各行业中对于经济的贡献度最高,极大促进了重庆GDP的增长。此外,弹性分析亦显示出了生产性服务业的增长对于经济增长的弹性与其他服务业的总体水平相当,可见发展生产性服务业对于GDP的增长具有很强的促进作用。但重庆的生产性服务业也存在一些问题,比如总量占GDP比重偏小,新兴服务业发展滞后等,这都不同程度阻碍了生产性服务业发展和其他产业发展。解决好这些问题,对于生产性服务业乃至重庆经济的发展都将有很重要的影响。

[1] 格鲁伯,沃克.服务业的增长:原因与影响(中译本)[M].上海:上海三联书店,1993:12-20.

[2] 施甜甜.生产性服务业与制造业的互动发展研究:以宁波市为例[D].杭州:浙江大学,2010:2-3.

[3] 高运胜.上海生产性服务业集聚区发展模式研究[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2009:56-58.

[4] 张文献,陈海权.广东生产性服务业发展研究报告[M].北京:经济科学出版社,2009:23-48.

[5] 谷永芬.大都市圈生产性服务业[M].北京:经济管理出版社,2008:10-33.

[6] 夏杰长,尚铁力.西方现代服务经济研究综述[J].国外社会科学,2006(3):43.

[7] 重庆市统计局,国家统计局重庆调查总队.重庆统计年鉴:2010[Z].北京:中国统计出版社,2009.

[8] Rustow.The Stage of Economic Growth[M].Cambridge University Press,1960:57 -79.

[9] Daniel.The Coming of Post-industrial Society[M].A-merican Educational Book Ltd.,1974:121 -134.