重庆中山古镇的聚落构成与建筑形式探究

谭人殊,钱星星

(1.云南艺术学院艺术设计学院,昆明 650500;2.云南实力房地产开发经营集团有限公司,昆明 650041)

所有表现着的事物都是被秩序化的事物。在这个世界上几乎只存在秩序。所有的聚落与建筑都已经被秩序化。

秩序本身就是一个相对的概念,它的有无因观点而异。而且以同一种形式所形成的聚落,比较其秩序化的程度也就比较容易。因此,要寻找聚落中未被秩序化的例子是一件很难的事。自古以来,当人们面对无法收拾的混沌状态时,就会积极的寻求破除这一新状态的方法,这就是秩序的初源[1]。

——[日]原广司《世界聚落的教示100》第9章《秩序》

一、中山古镇聚落格局概述

中山古镇位于重庆市江津县之宴山与石老峰所夹挤形成的沟壑之中,常驻居民200余户,山涧水系名为笋溪。从地理形制上看,古镇所建区域位于河床发育早期的阴谷地带,山势较为陡峭。

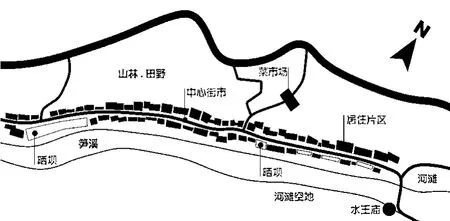

保存至今的古镇仅存一鱼骨状街巷,长约1公里,属于单一的线性空间。古镇中,建筑群落吊崖临河,而农耕田野却退居其后。尽管是枯水期,但河床周边却鲜有涂滩,而以竹木居多。1 000多米的老街坐西朝东,背山望水,并由纵向坡地台阶分割为三段:中心区域为市井商铺,两侧则为民居。一所孤立的河神小庙静静地盘坐在古镇北端的对岸。格局虽然简单,但聚落功能却非常完整。2012年初,通过实地调研,笔者绘制了中山古镇的老街平面结构图,从中可以清楚地看到中山古镇的两个特点:

1)骨架。纵然是单一的脊轴,但其构成却是由更为细微的三段式来搭建,并且各部分的肌理亦有所差别。在商街段落中,建构实体严密的排列于街道两侧,显得紧凑甚至略带压抑;而位于两端的住宅群,仅有靠山面的建筑仍然有秩序地链接,临河面的体量则陆续松散起来,呈现出许多开敞空间。因此,由平面图形上可发现,整个聚落虽然轴脉单一,但却虚实相间,疏密有致。

2)主从。若老街是一个完整的形体,那么河神庙便是其游离在外的衍生产物。小庙若即若离的悬于古镇端头,其主从感异常明显。

图1 中山古镇聚落结构

二、聚落选址:人居行为的地理意愿

择水而居的人们依据自己对于水的理解筛选出相应的地块,从而建造起供族群生存繁衍的聚落。但在这种现象背后却隐含着一些不可逆行的约定,每一个流域周边的原生聚落都有着自己的选址意愿,对于地理,他们兴许卑微地屈从,又或是巧妙地利用,甚至坚强地抗衡……无论哪种形式,最终的目的都是期望着自己的部族能够更为适应地成长。那么在中山古镇中,又是怎样的情形呢?

笔者于中山古镇探访时曾一直心存疑问:1)古镇地处两山夹挤的峡谷地带,人居水患意识本应特别强烈,可又为何将聚落临崖筑于河岸,而不退居到更为安全的坡地之上呢?2)镇落与田野的关系似乎有所颠倒,若耕地滨临河床那不是更适合灌溉吗?又为何将农业置于坡地之上,而给取水带来更多的阻碍呢?在西南交通大学季富政先生关于长江沿岸古镇研究的著作《三峡古典场镇》一书中曾有这样的观点:商业船运的交通需求就滨水镇落的成长与发展而言,应是首位的。这就不难解释一些聚落为何会强顶着水患的威慑,却仍然固执地营建于江畔,并置换了人居与农业用地的位置——一切都服务于水脉交通,这也是一所集镇在漫漫山野中所起到的本质作用(水上驿站:物流、交换与信息传播)[2]。

尽管如此,笔者在走访的过程中还探究到另一些微妙的理由,它们使聚落的选址意愿更加引人赞叹,以下的两段记录便是由当时的调研日记所整理的:

2012年1月12日中午,刚抵达中山古镇不久,入住于古镇中段的“悦来客栈”,午餐为乌鱼片与炒河蚌,据说都是笋溪中的野物。餐后闲坐于竹楼临江面的挑台上休息,与店主陈老板攀谈,其间发现负一楼伙房的杂工直接将潲水污物等倾倒于陡坎下的河流之中,便问及老板,长久以往若溪河污染了该怎么办?陈老板若然地答道,古镇的生活污水全都泻于河中,随溪流带走,几代人皆是如此,笋溪却依然清澈。我有些不解,此时正值枯水季节,河道中水流量细小,伸头探望,刚才的倾倒物还有少许附着于陡坎,并未全部冲走,再看陈老板委婉地赔笑,于是也就作罢,不再追问。

2012年1月12日晚19:00,忽闻水声大作,临河一看,大股洪流顺溪而下,河道顿时拓宽。陈老板说,坝上放水洗河了。原来,在笋溪上游设有一水坝,逢枯水期便会蓄水清河,早晚各一次,时间约能持续1小时。

由上述记录,笔者对中山古镇的选址有了另一种认识,包括其形态层面:古镇之所以选择最临近于河床的区域来营造线性聚落,除河运缘由外,还因为其极需水流的力量来排泄自己的生活垃圾,从而完成新陈代谢的循环。这样一来,当每户居民(尤其是商业群体)都期望着以此种方式来搬运自家的污物时,便会争先将居所列筑于河岸沿线,从而构成了滨江带状的形态。这个解释不但能使集镇选址的理由更为合理化,反言之也论证了它与原生村落的区别,在路易斯·芒福德(Lewis Mumford)的《城市发展史》中提到:“农耕村庄的规模较小,依靠着种植作物的农肥需求便能够将生活污物进行转化,从而完成人畜代谢物的消耗与分解。”[3]但集镇却不行,它的多种业态及其人口密度导致了原始地块的分解能力失衡,于是转运这些污物的期望便由此诞生——水流即这种诉求的结果。其实,由此处结论我们可以进行拓展:滨河古镇转移其多余生活垃圾的愿望与它迫切需要引入外来物资与信息的愿望同样强烈,但基础都必须建立在便利的交通渠道之上,水流不过是当中的一种方式罢了,在没有河床的地区,这种现象或许会萌发于公路甚至铁路沿线,它们的诉求根源是一致的。

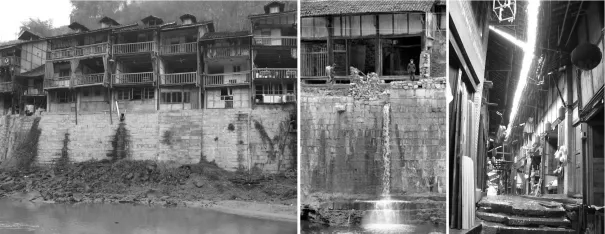

图2 中山古镇的街巷与建筑

三、建筑形式

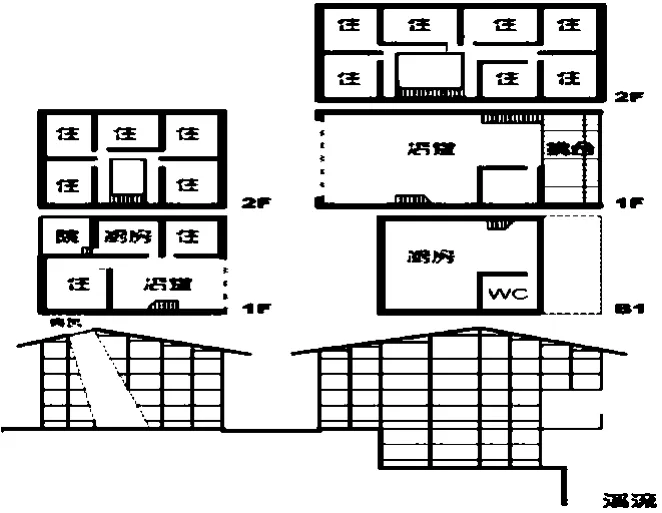

由笋溪东岸的大片野生竹林联想到房屋所用的搭建材质,这就不难理解为何这条保留完好的老街多是竹木结构了。据当地居民说,以前在龙王庙中还供奉有名为“竹公”的神灵,而“笋溪”之名也因东岸之“竹”由来,再加上周边山林里乔木众多,因此对于建房材料的来源可谓如鱼得水。但尽管如此,分居于沿河与依山两面的建筑形式还是略有差别:依山面的竹楼由街巷平面标高点而起,多为两层,无论商铺或是民宅,差别并不大,仅仅是厅堂空间的性质转换罢了;而临水面的建筑却大都悬架于陡坎之上,出挑面以木桩、长竿支撑,其性质也颇有趣味——沿街标高层多为客栈食店,负一层乃是厨房、厕所及杂物存放等,二楼才是住宿。从本质上看,滨水面建筑较依山面建筑而言增加了一个沿江的负一层厨卫空间,且依山面房屋多拔地而起,临江面建筑却几乎全为架构。可抛开地形的设定,街巷两旁的建筑形制则是较为单一的:可以说其区别只在于——依山面的建筑空间是一种原型,而滨河面的建造仅仅是将这种原型的构成进行了竖向的置换而已。为此,我们可以得出一个结论:在中山聚落里,滨水建筑对于沿河地理的态度是一种被动的尊崇,他们顽强地凌驾在地形之上,坚持保留着自己的原始形态,生硬却高傲。

图3 中山古镇街巷建筑平面与立面

四、结束语

通过对重庆中山古镇聚落结构与建筑形式的探究与解析,笔者逐渐明白了其人文地理方面的成因,并对其中的种种建构现象有所感悟。作为人居集散最早的聚落种类之一,像中山古镇这样营建于流域周边的集镇蕴涵着太多的真相,探索和研究这些古老的营造原理也必将对现在的城市规划与设计起到中肯的指导作用。

[1] 原广司.世界聚落的教示100[M].于天祎,译.北京:中国建筑工业出版社,2003.

[2] 季富政.三峡古典场镇[M].成都:西南交通大学出版社,2007.

[3] 芒福德.城市发展史[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.