鄂尔多斯盆地LF地区长6油藏主控因素及有利区预测

马 轮,王海军,程 鑫,刁宗宝,梁利平,3,吴汉宁

(1.大陆动力学国家重点实验室/地质学系·西北大学,陕西西安 710069;2.中煤科工集团西安研究院;3.中国石油长庆油田公司输油处)

鄂尔多斯盆地LF地区长6油藏主控因素及有利区预测

马 轮1,王海军2,程 鑫1,刁宗宝1,梁利平1,3,吴汉宁1

(1.大陆动力学国家重点实验室/地质学系·西北大学,陕西西安 710069;2.中煤科工集团西安研究院;3.中国石油长庆油田公司输油处)

以储层地质学、测井地质学、油气田开发地质学等相关原理为指导,对鄂尔多斯盆地LF地区三叠系延长组长6地层进行了小层精细划分,对长6油藏的烃源岩、沉积相、砂体特征、构造特征、储层特征等成藏主控因素进行了系统研究。认为巨厚的烃源岩是油气成藏的基础;水下分流河道和河口坝微相是该区长6段有利的含油相带;隆起高部位是含油的有利构造部位;高闭合度的鼻状隆起对油气藏形成具有重要的控制作用;良好盖层是油气藏形成的重要条件。在此基础上优选出有利含油区带,为LF地区下一步勘探部署提供指导。

鄂尔多斯盆地;长6油藏;主控因素;有利区;成藏

LF地区构造上位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡西部,邻近天环坳陷,整体构造形态较为简单,为西倾单斜[1]。延长组是盆地重要的含油气层位之一,根据沉积序列及岩电组合特征,参考地层厚度平面展布,自上而下将该组分为长1~长10共10个油层组。研究区目前主力层位是长1下部的长13油层组,区内长1下段基本上都有不同程度的开采,目前已经进入开发后期,含水率高达80%左右,产能不足,平均产量不足1 t/d,而长1以下的油层组开采程度普遍较低,尤其是长4+5和长6层位,邻区吴定地区的勘探显示长4+5和长6油层显示良好。作者主要从烃源岩演化与分布、构造特征、沉积相特征及物性特征等方面对LF地区延长组长6油藏成藏主控因素进行了综合研究,深入剖析各类油藏成藏机理及其分布规律,优选出长6各小层有利区,为研究区下一步勘探部署提供理论依据和技术支撑。

1 地层对比与划分

LF地区长6油层组岩性为灰绿色砂岩与深灰色泥页岩大段互层,总体分为三个沉积旋回:长61、长62、长63,地层厚度约110 m左右。上旋回(长61)为下粗上细的正韵律,砂岩厚0~15 m,上部泥岩厚3.5~15 m,并与长4+5底部页岩连续过渡,该旋回沉积厚12~20 m。中旋回(长62)由1~3个下粗上细的正韵律组成,砂岩总厚度14~20 m,单层厚1.5~11 m,在本区东西端部及南部,该韵律已变为大套泥岩,如JP60-20、JP38-1、JP23-7等。下旋回(长63)一般发育在本区北西和南东地区,中部发育一支厚度为10 m的砂体,砂体的延伸性较差。长63底部的凝灰岩可以作为长63与长7分层的标志。研究区物源以北东方向为主,砂体总体上呈北东-南西向展布。

2 油气成藏主控因素分析

2.1 烃源岩

研究表明,研究区内三叠系延长组大部分油藏的烃源岩主要是长7期沉积的巨厚张家滩页岩,其次是长9期的李家畔页岩。长7烃源岩在盆地内分布范围较广,沉积厚度较大,烃源岩的生烃强度大,排烃多,热演化程度高,长9烃源岩分布相对局限一些[2-4]。从盆地形成演化过程和区域地质背景研究可断定,研究区内石油不具备长距离运移成藏的地质条件,这一观点已被研究者和实际勘探所证实。对现有油藏在平面上的分布规律进行了研究,表明已发现的油藏大多分布在邻近烃源岩分布区的有效储层内。

通过对研究区内长7段暗色泥岩的统计,得出研究区内暗色泥岩的厚度为100~130 m,泥岩发育。研究区长7期处于深湖相背景下,暗色泥岩由南西向北东方向逐渐加厚,由此可见长7优质的烃源岩可以为研究区提供充足的油源,为区内油气成藏提供物质基础。

2.2 构造特征分析

经过精细地层划分与对比,提取小层数据,在LF地区绘制了长6地层各小层的顶面构造图(图1)。从图可看出,研究区整体上北东高南西低,与宽缓的西倾单斜背景相吻合。在盆地西倾单斜构造背景下,由于差异压实作用而形成数个小型鼻状构造和局部隆起,使油气向构造上倾方向运移,在有利的圈闭中聚集成藏[5]。通过对长6各小层顶面构造图的分析,区内小幅度鼻状构造闭合高差为5~15 m,顶面构造形态变化较大,高低不平,物性较好,构造高点部位是油气成藏的有利部位,因此鼻状隆起构造是有利区预测的重点条件。

2.3 沉积相与砂体展布特征

图1 LF地区长62顶面构造

沉积相带是有利区带评价的地质基础,研究区延长组油藏属于岩性油藏范畴,油藏分布明显受沉积相带的控制[6]。通过典型沉积相剖面图(图2)可以看出,研究区内长6期主要发育三角洲前缘沉积亚相,沉积微相有水下分流河道,河口坝,分流间湾等。水下分流河道砂体具有厚度大、颗粒粗、分选性较好、连片性较强等特点,是良好的储集层,而分流间湾泥岩为其成藏提供良好的遮挡条件,也是油藏形成最基本的条件。长61期分流河道最为发育,河道宽阔延伸较远,只有局部内发育有分流间湾;长62次之,河道较长61变窄;长63最差,河道很窄,其延伸性变差。

图2 JP14-7井-G125井长6沉积相剖面

在沉积相剖面图分析的基础上,通过统计砂岩厚度、泥质含量分析,绘制了长6小层沉积微相平面图。

长63期主要发育分流间湾和水下分流河道,分流间湾占主体。长63期分流河道砂地比为30%~50%。发育有四条北东-南西向水下分流河道,由南向北依次于G125井附近,JP38-JP19沿线、JP40-4-JP60-17井沿线以及西北角的JP39-2,总体上河道较窄,河道延伸较短,砂体呈北东南西向展布,砂体的厚度约为5~10 m,研究区的中部砂体发育较差,厚度为0~5 m,由中间向两侧砂体的厚度逐渐加厚,这一特征体现了分流河道的侧向迁移,多期河道砂体的叠置,形成长63砂体条带状分布的特征。

长62期区内主要发育三条北东-南西向的水下分流河道,河道较宽且河道延伸较远,局部发育有河口坝,东南角和西北角的两条河道较为发育,中间河道差之,河口坝发育于G125井附近、JP37-JP37-2井附近、JP21井、JP39-2井以及XJP14-1井附近。长62期砂体较长63发育,厚度为5~10 m,最厚可达20多米,砂体呈北东南西向展布,砂体较厚的地方为河道的主河道发育部位,砂体较薄部位为分流间湾。

长61期(图3)水下分流河道最为发育,区内主要为北东南西向的分流河道沉积,发育有三条分流间湾和局部的小间湾,分别是JP40-3井附近、JP21-2-JP38井附近和南下方的JP13-JP28-3附近以及JP24井、JP27井附近的小间湾。该区JP61-17井、21-8井和39-1井发育三个河口坝沉积微相。长61砂体厚度约10~15 m,总体上长61砂体较长62、长63发育,分流河道变宽,砂体变厚,分流间湾变窄。

图3 LF地区长61沉积微相平面分布

从长6期的三个小层沉积微相可以看出,从长63到长61,分流河道逐渐变宽,分流间湾逐渐变窄,河道砂体逐渐加厚,这也体现了研究区长7期深湖相向长6期浅湖湘发育的过程,长6期湖盆下沉作用减缓,湖盆开始萎缩,沉积补偿大于沉降,沉积作用加强。

2.4 储层物性特征

孔隙度可以反映储层的储集性能,渗透率可以反应储层的渗滤性能[4,7]。据LF地区5口探井的300个常规岩心物性分析和测井解释结果表明,研究区目的层段长6的孔隙度为0.8%~12.1%,平均孔隙度为10.43%,峰值范围为9%~11%。渗透率分布为(0.003~2.95)×10-3μm2,平均渗透率0.39×10-3μm2,峰值范围(0.1~1)×10-3μm2。从孔隙度和渗透率的测试及测井统计分析可以看出,研究区储层属低孔超低渗储层。

为深入了解研究区内延长组储层特征,对长6储层的岩心测试物性和测井统计物性做了相关性分析,结果表明长6储层的孔隙度和渗透率在半对数坐标中均呈正相关关系,相关系数为0.56(图4),相关性较好。总体上长6层段砂岩储层孔隙连通性较好,渗透率大小与孔隙度大小呈指数性增长,渗透率的变化受控于孔隙度的发育程度,孔隙度越发育渗透性越好,为孔隙型储层[8-10]。

图4 长6储层孔隙度与渗透率关系

长63储层孔隙度分布在6%~9%,最大孔隙度为14.68%,位于JP61-19-JP61-20井区和JP60-18-JP60-20井区;渗透率分布在(1~2)×10-3μm2,最大渗透率13.6×10-3μm2。长62储层孔隙度主要分布在8%~10%,最大孔隙度为12.88%;渗透率主要分布在(1~2)×10-3μm2,最大渗透率10.83 ×10-3μm2,位于JP37井区。长61孔隙度主要分布在9%~11%,最大孔隙度为13.67%;渗透率主要分布在(1~3)×10-3μm2,最大渗透率11.17× 10-3μm2。总体上,长61物性最好,长62次之,长63最差。油层厚度由长63-长62-长61逐渐增大,含油饱和度增高,油层分布范围增大。

3 油气成藏规律及有利区预测

油藏形成首先需要有充足的油源,为油藏的形成提供油源条件,其次是需要有储集层为其提供成藏的场所,再次是遮挡条件,当原油进入储集层后在盖层的遮挡下才能形成圈闭,使油气聚集成藏[11-14]。油藏的形成受到生、储、盖、运、圈、保等多种地质因素综合控制,每一项都有一票否决权。因此,判断一个区带是否有利,要综合分析各种成藏要素才能优选出有利的含油层段及有利的区带[15]。

3.1 LF地区典型油藏剖面分析

LF地区延长组、延安组油藏类型主要是岩性油藏和岩性-构造油藏。其中岩性油藏主要有上倾尖灭岩性油藏、透镜体岩性油藏及砂岩成岩岩性油藏。

选取典型剖面如JP61-20-JP102-3井长6岩性-构造油藏剖面进行分析(图5),该剖面位于研究区的中部,为北东-南西走向,与砂体的展布相平行即顺物源方向。主要储层为长61,沉积相为三角洲前缘水下分流河道沉积砂体,分流间湾的泥岩形成油藏的侧向遮挡体,局部的构造高点及小型的鼻状隆起对油藏的形成具有一定的控制作用。

图5 JP61-20井-JP102-3井长6油藏剖面

3.2 研究区的成藏模式

通过对研究区区域构造特征、沉积相及砂体展布、储层物性、油藏特征、典型油藏剖面研究分析等建立研究区成藏模式。

研究区内部长7深湖相形成主力烃源岩,在异常压力作用下向上排烃,长6、长4+5的三角洲前缘砂体为有利储层,长7烃源岩上覆地层中分流河道砂体在纵向上的叠置连片成为油气运移的主要输导体,后期构造作用和成岩作用产生的层间微裂缝是油气运移的通道,分流间湾泥岩形成了岩性油藏的侧向遮挡[16]。

3.3 LF地区长6储层有利区预测

根据以上原则及成藏控制因素对本区各小层进行有利区预测。

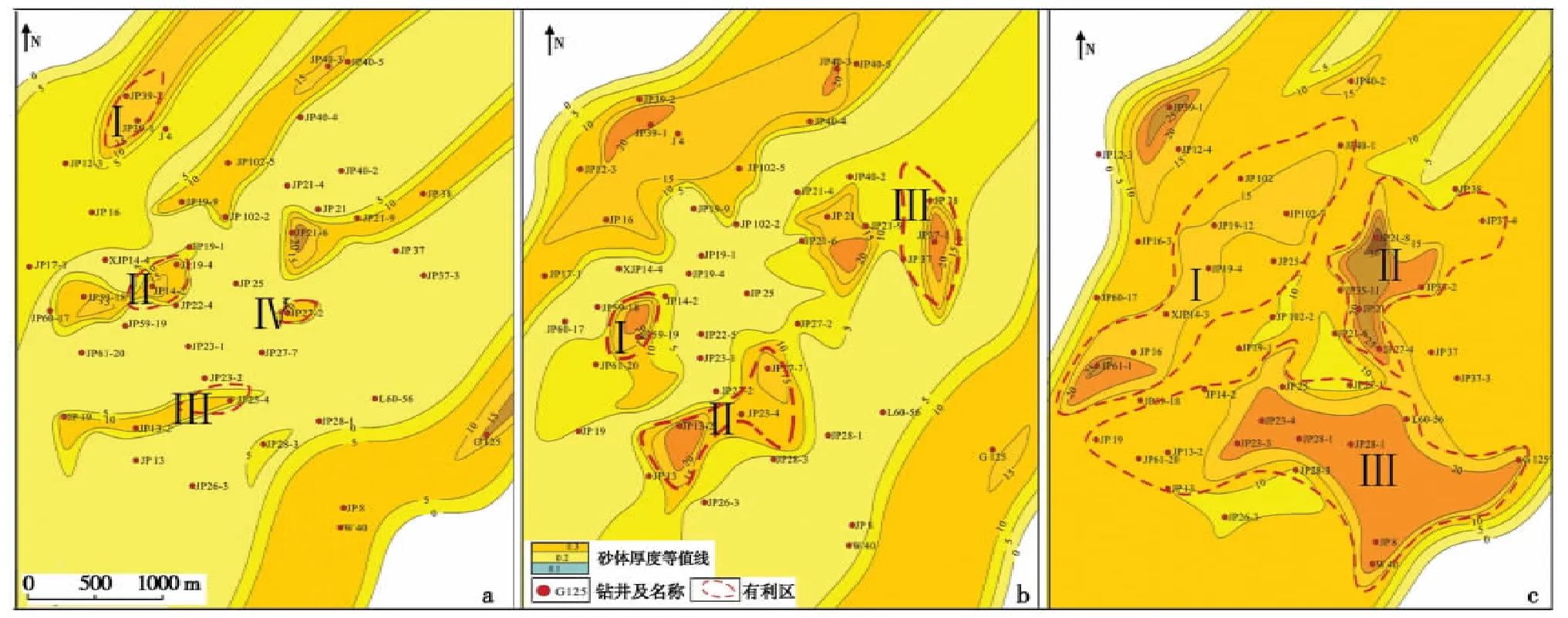

(1)长63储层有利区。在长63优选有利目标区4个,总面积1.85 km2。目标Ⅰ位于研究区西北部,位于JP39-1井区附近,预测含油面积0.13 km2;目标Ⅱ位于JP14-2井区附近,位于研究区中部,预测含油面积为1.21 km2;目标Ⅲ位于JP23-4井区附近,在研究区的中部,预测含油面积为0.48 km2;目标IV位于JP27-2井区附近,预测含油面积为0.03 km2(图6a)。

(2)长62储层有利区。长62储层预测有利目标区3个,预测含油面积是2.23 km2。目标Ⅰ位于JP59-19井区附近,位于研究区的中部,预测含油面积是0.1 km2;目标Ⅱ位于JP13-2、JP23-4井区附近,位于研究区的西南部,预测含油面积1.25 km2;目标Ⅲ位于JP37-1井区附近,位于研究区西南部,在有利目标Ⅱ的右下方,预测含油面积0.88 km2(图6b)。

图6 LF地区长63、长62、长61有利区预测

(3)长61储层有利区。长61储层预测有利目标区3个,预测含油面积4.96 km2。目标Ⅰ位于JP61-1、XJP14-3、JP19-4及JP102-7井区附近,预测含油面积为3.65 km2;目标Ⅱ位于JP21、JP21-8、JP37-2井区附近,预测含油面积0.75 km2;目标Ⅲ位于JP28-1、G125、W40、JP25井区附近,预测含油面积0.56 km2(图6c)。

4 结论

(1)LF地区长6油藏的主要控制因素:长7暗色泥岩为研究区油气成藏提供了充足的油源,是油气成藏的基础,三角洲前缘水下分流河道和河口坝厚砂体是区内有利的油气储集体,厚层砂体在纵向上的叠置和储层裂缝构成石油向上运移的主要通道,分流间湾泥岩形成侧向遮挡,高闭合度的鼻状隆起以及裂缝的发育对油气藏的形成具有重要的控制作用,良好的盖层是油气藏形成的重要条件。

(2)LF地区延长组长6油层共预测有利目标区10个,总面积9.04 km2。其中长61含油有利区3个,含油面积为4.96 km2。长62含油有利区3个,含油面积为2.23 km2。长63含油有利区4个,含油面积为1.85 km2。

[1]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,2002:39-60.

[2]杨华,张文正.论鄂尔多斯盆地长7段优质油源岩在低渗透油气成藏富集中的主导作用:地质地球化学特征[J].地球化学,2005,34(2):147-154.

[3]梁晓伟,王海红,牛小兵,等.鄂尔多斯盆地中西部延长组烃源岩评价及油-源对比[J].成都理工大学学报(自然科学版),2011,38(4):402-406.

[4]陈小梅,温爱琴,李仲东.鄂尔多斯盆地南部镇泾地区中生界油气成藏规律研究[J].石油地质与工程,2009,23(5):12-14.

[5]郭艳琴,李文厚,陈全红,等.安塞油田上三叠统延长组长6油藏储集因素[J].西北大学学报(自然科学版),2006,36(4):639-642.

[6]夏青松,田景春,张锦泉,等.鄂尔多斯盆地陇东地区三叠系延长组长6-长8储层评价及有利区带预测[J].油气地质与采收率,2003,10(4):11-13.

[7]冯立勇,胥忠义,罗建强,等.姬塬东部铁边城地区长4+5及长6油藏有利区块研究[J].长江大学学报(自科版)理工卷,2007,4(2):153-155.

[8]朱宗良,李克永,李文厚,等.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组富油因素分析[J].地质科技情报,2010,29(3):75-78.

[9]李辉,张学军,闫永芳,等.王集地区油气成藏主控因素解析[J].石油地质与工程,2011,25(3):1-3.

[10]王昌勇,郑荣才.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组中段岩性油藏成藏规律研究[J].岩性油气藏,2010,22(2):84-89.

[11]淡卫东,程启贵,牛小兵,等.鄂尔多斯盆地重点含油区块长4+5-长8油层组低渗透储层综合评价[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2011,33(8):48-53.

[12]曲春霞,杨秋莲,刘登飞,等.长庆油田延长组特低渗透储层物性影响因素分析[J].岩性油气藏,2008,20(2):43-47.

[13]史德锋,旷理雄,黄文俊,等.陕北绥靖油田延安组延9油组油气成藏控制因素[J].石油地质与工程,2011,25(4):4-6.

[14]贾秀容,胡明毅,谢春安,等.江汉马王庙地区新下段有利储集区带分布预测评价[J].石油地质与工程,2011,25(1):10-13.

[15]王卫红,田景春,李君文,等.鄂尔多斯盆地堡子湾地区延长组长6储集砂体发育特征及有利区带预测[J].油气地质与采收率,2008,15(5):27-30.

[16]肖玲,田景春,魏钦廉,等.鄂尔多斯盆地油坊庄地区长2油藏主控因素及有利区预测[J].西安石油大学学报(自然科学版),2007,22(4):5-9.

编辑:吴官生

TE112.31

A

1673-8217(2012)03-0006-05

2011-10-31;改回日期:2011-12-13

马轮,1985年生,2008年毕业于西安石油大学,在读硕士研究生,主要从事油气田勘探地质研究。

陕西省普通高等学校重点学科专项资金(地球探测与信息技术,081802)和西北大学研究生交叉学科资助项目(09YJC17)联合资助。