重庆市主城区城市空间形态演变研究

胡晓明,李月臣,黄孝艳,何志明,里琼瑶

(1.重庆师范大学地理与旅游学院,重庆 沙坪坝 400047;2.GIS应用研究重庆市高校重点实验室,重庆 沙坪坝 400047)

随着现代社会经济的发展和人口的快速增长,城市发展越来越快,人们对城市空间的要求逐渐增大,这就要求城市内部不断重组或者向外部延伸来满足人们的空间要求[1].这一过程中引起了城市用地与耕地资源的矛盾激化,以及人类生活环境、城市空间形态紊乱发展等问题.而自相似理论及技术的问世,为定量描述城市空间形态以及城市空间布局提供了新的前景[2].城市分维数的引入能够很好地说明一个城市的空间形态是否合理优化.在分形理论产生前,学者用了很多种方法来计量城市空间形态,其中包括:形状率、紧凑度以及各种形状指数.如王新生等利用城市边界维数和紧凑度指数研究了中国城市空间形态的时空演变特征[3].

目前,研究城市形态的分维数主要有3种方法:一种是网格维数,来源于分形理论的盒子维数[4];另一种是半径维数,由 P.Frank Hauser首先在地理学中定义[5];第三种是边界维数,它是最早刻画城市形态的维数[6].本文利用边界维数理论,构造城市周长与面积的几何关系,进而推导出重庆市城市空间形态的边界维数,分析重庆市主城区城市空间形态的时空演变规律.

1 研究概况

重庆地处中国西南部,位于东经105°17'~110°11'、北纬 28°10'~32°13'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带.重庆主城区坐落在长江与嘉陵江交汇处,现主城共有9个区,常住人口350万左右,流动人口300多万,合计主城区人口近700万,属亚热带季风性湿润气候,年平均气温在18℃左右.重庆作为典型的山地城市,地处两江交汇处,形成了一叶半岛的自然山水相隔的地理格局.在上世纪70年代的“三线”建设时期,重庆确立了“多中心、组团式”的发展模式.直辖以来,主城建成区逐渐形成“主城三片、十二组团和十一外组团”的城市空间结构形态.

2 研究方法

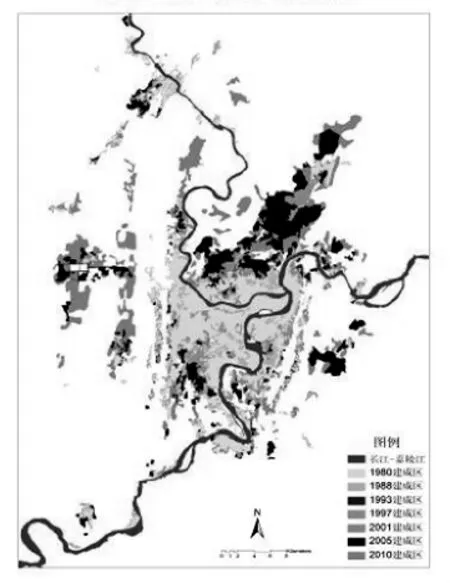

分形理论的发展为城市空间结构复杂性研究注入了新的研究视角.将分形理论引入对城市空间结构进行定量分析是近年来研究的热点.针对传统几何数学方法是对复杂的研究客体进行简化和抽象,分形理论主要从非线性复杂系统本身入手去揭示客观事物内部的规律.本文在1980年、1988年、1993年、1997年、2001 年、2005年以及2010年遥感影像的基础上,通过一系列城市建成区的提取监测,利用分形维数分析显示城市空间形态动态发展特征.由图1可以看出,城市空间形态的空间演变在时间上具有一定的相似性,城市发展是有时间序列的分形体.

图1 重庆市主城区城市边界叠置图

2.1 分形模型

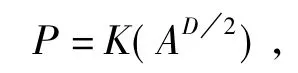

用来描述城市形态的分维数主要有网格维数、半径维数和边界维数等,其中边界维数计数法在城市地理学的分形研究中是一种不可或缺的分维数测算方法.本文选取边界维数(计算周长-面积维数)来衡量城市空间形态的分形特征.其方法是以边长为r的小方格对研究对象进行粗视化处理,然后统计计算小方格覆盖斑块周长的最小次数P和覆盖面积的最小次数A.根据分形理论有:

对于单个正方形斑块,常数K=4,则

式中D表示分维数,K为待定常数,P表示斑块周长,A表示斑块面积,其中D值在1~2之间.分形维数值的高低代表城市建成区边界的复杂程度,分形维数值越高,边界线的复杂程度越大.同时,如果分形维数减小则说明城区周边边界较整齐简单,用地属于紧凑节约型.

2.2 城市分形体的度量

以1980年、1988年、1993年、1997年、2001年、2005年和2010年的城市建成区矢量图为基础,同时生成相应的30 m×30 m的栅格图像,利用ARCGIS空间分析功能进行掩膜计算,得出相应研究区的栅格图像区域,即以尺码30 m为边长的小方格对研究区进行粗视化处理,计算以30 m为边长的小方格覆盖斑块周长的最小次数P和覆盖面积的最小次数A,分别算出城市边界及内部方格数目.

2.3 标尺的选择

分形理论应用于实际分形体的研究,选择测量分形体的标尺有一定的条件要求.近年来,国内外学者的研究表明:标尺的长度单位应该与分形体存在层次的尺度单位相一致.只有能够测量出分形体的自相似性,其测量的分维数D值才能准确[7-8].由于本文城市建成区的遥感解译是以TM影像为基础,其分辨率为30 m×30 m,因此,选择的标尺为30 m×30 m的小方格网,也就是和解译的基础遥感影像分辨率是相当的,客观上能反映城市分形体的自相似性存在层次.采用双线对数曲线图检验标尺选择正确与否,通过观测散点分布是否呈线性分布来判断选择的标尺是否合理.如果散点图呈线性分布,则说明选择的标尺是合理的.

3 结果与分析

3.1 结果

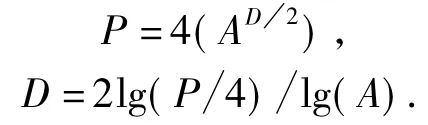

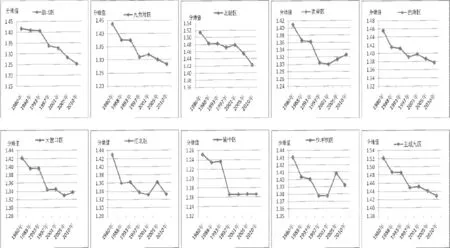

应用分形模型,以1980年、1988年、1993年、1997年、2001年、2005年和2010年城市建成区矢量图为基础,通过公式D=2lg(P/4)/lg(A)进行计算,测定出不同时期重庆主城9区以及分区的图斑破碎度的变化(即分维数D值),结果如表1和图3所示.

3.2 分析

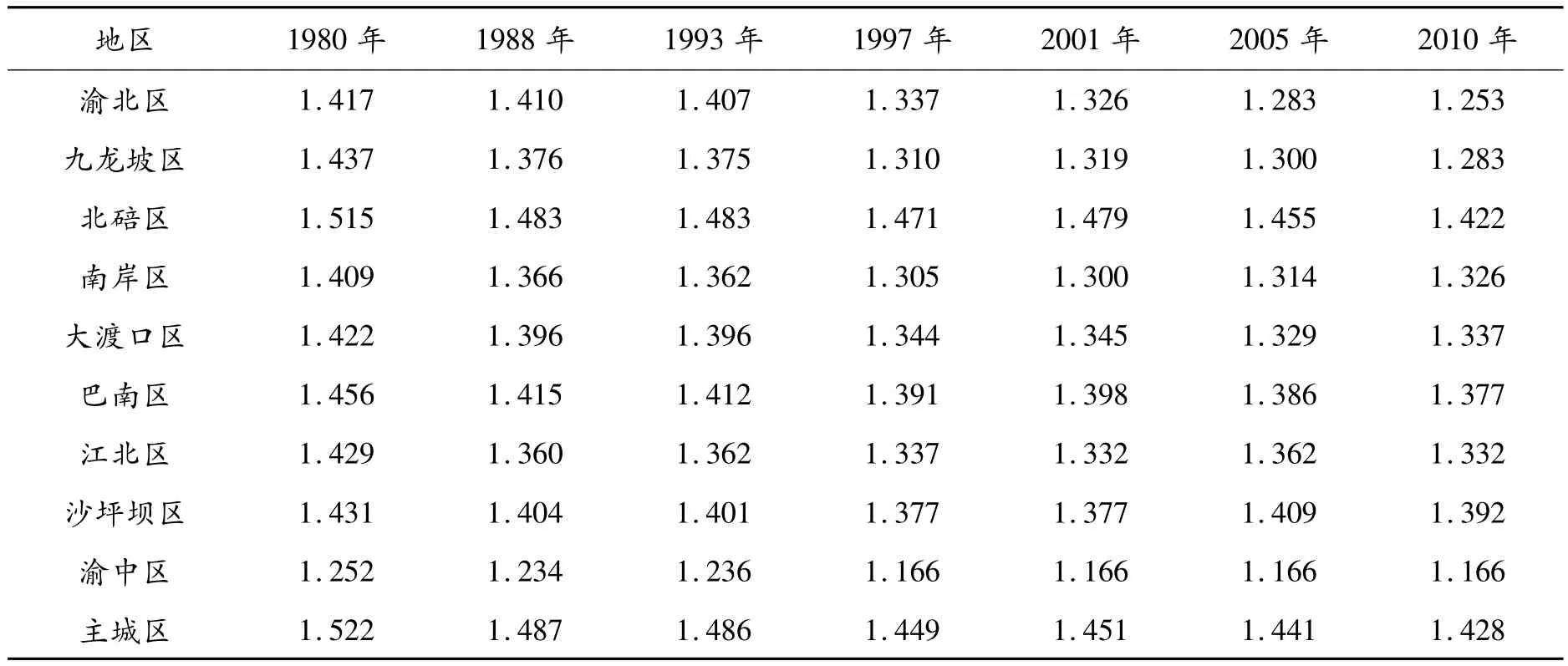

如表1和图2所示,重庆市主城区在1980~2010年的30年间,分维数D值总体呈现下降趋势,且下降趋势明显,说明整体上重庆市城市建成区在30年间的发展使得图形破碎度降低,大规模的城市建设将原来各个破碎分离的小块同主城区连为一大块.对于各个区来说,总体趋势大体相同,但分维数D值在各个时期具有差异性,说明城市空间形态特征在各区具有区域差异特征.总体上看,重庆市主城区城市建成区向外围扩展的同时,在原有建成区的基础上兼有内部填充.这主要与重庆市的地理位置条件相关,70年代确定了“组团式”的城市发展模式,经过80年代改革开放初期的发展,主城区城市空间结构形态已经初步形成,但受两江和四周山脉的限制,城市建成区无法像平原城市“摊大饼”的模式扩展.城市建成区“组团”随着经济发展在有限的空间上不断发展,期间也形成了新的小型城市组团,但内部填充式扩展也在同时进行,且内部填充的发展模式占重要地位.

表1 重庆市主城区及各区城市分维值

图2 重庆市主城区及各区城市分维值变化曲线

3.2.1 1980~1997年为城市地域的快速发展期

改革开放初期,重庆市工业结构单一,主要以军工业为主,上世纪80年代开始,相当部分军工业向民用业转移,汽摩产业开始壮大,逐渐成为重庆市的主导产业.改革开放近20年间,国家把重庆市作为重工业城市进行建设,轻重工业结构比由47.2∶25.8 调整到33.96∶6.1,重化工特征明显.建立化工工业基地的同时,重庆市推进建设氧化铝、铝加工和材料产业基地的建设.加之城市交通条件的改善,打破了两江的地理限制,促使城市发展突破传统扩展区域的渝中半岛区域,在嘉陵江的北岸和长江的南岸有了新的发展空间,形成了重庆市城市发展的南北发展轴带.南北两个轴带上有大量的空地,成为后来重庆市城市发展的主要纵向填充场地.这一时期扩展的明显特征是南北方向向外围延伸的同时,渝中半岛等老城区主要以横向填充扩展.

通过表1可以发现:重庆市主城区分维数D值由1980年的1.522下降到1997年的1.449,说明城市建成区破碎度有所降低,经过改革开放以后的城市建设将原有的各个分离的小块城区连成一块,城市南北区域向外围扩展的同时,渝中半岛等老城区主要以内部填充的扩展模式发展.其中,1988~1993年这5年间,分维数D值有一个短暂稳定期,分维数D值只是由1988年的1.487降到1993年的1.486.改革开放通过经济体制改革,使得乡镇等小型企业迅速发展,出现的众多的乡镇联合企业以及高新技术开发园区等使得郊区城市化现象出现.在这5年间,城市建成区虽有增加但幅度不大,同时城市外部扩展与内部填充同时进行,使得图斑破碎度变化不大.通过图2可以看出,各区分维数D值折线图趋势在1980~1997年这17年间与主城总体发展趋势相近,在1988~1993年期间,江北区和渝中区的分维数D值分别由1.360增长到1.362、1.234增长到1.236,出现了小幅度的增长,说明在这一时期,这2个区域城市建成区向外围扩展明显,导致建成区破碎度有所加大.

3.2.2 1997 ~2001 年为高速波动发展期

重庆市直辖以前只是西部的一个大城市,社会经济欠发达阻碍了城市发展.重庆市直辖以后,重庆发展受到国家一系列的政策措施的带动,同时被提升到关系到国家发展战略的重要地位,城市的非农产业迅速发展,包括基础设施建设、社会保障体系和产业发展等领域.新的工业用地不断出现,原有城市建成区多向扩展.渝中半岛区域向西和南扩展,南北区域零星的建成区有逐渐连成片的趋势.1998版总体规划确定了新的城市空间形态结构,布置了11个外围组团,总体上看该规划突破了两山屏障,从而拓展了城市发展的空间.由此可见,这一时期城市地域扩展主要是在人为因素的干预下,特别是政府的政策因素下,重庆市城市发展在一个较短的时间段内,突发性、超经济地扩展.随之而来的是3年国家和地方政府加大了对重庆市城市的建设,国民经济进入了巩固时期,城市经济也快速发展,使得城市建设进入了发展的快车道.

主城城市分维数D值出现了一个短期的增长期,由 1997年的 1.449增涨到 2001年的1.451,分维数D值增高说明了图形破碎度不断增加,原因在于城市建成区边界的不规则程度变大,同时说明城市边缘区在迅速蔓延,城市建成区扩展模式以向外围扩展蔓延为主,内部填充为辅.通过图2可以看出,在1997~2001年期间,各区发展趋势不尽相同,其中渝北区、南岸区、江北区分维数D值呈减小趋势,说明这一时期这3个区城市建成区扩展主要以内部填充为主;九龙坡区、北碚区、大渡口区、巴南区分维数D值有少许增加,说明该4区的城市建成区扩展主要以外围扩展延伸为主;沙坪坝、渝中区的分维数D值不变,该2区的城市建成区虽然面积有所增加,其破碎度没变,说明城市建成区向外围扩展和内部填充同时进行的程度相当,该2区的城市扩展进入了一个相对稳定的发展阶段.

3.2.3 2001~2010年为高速发展并有趋于稳定趋势发展期

经过直辖之初4年的建设和1998版总体规划修编确定的发展战略,重庆市城市空间形态得到了进一步的确定.在2003年规划了西部大学城的建设,该项目的实施将重庆主城建成区的版图向西推移了20公里,确立了主城西扩的初步形态.2007版新总体规划进一步明确了“一城五片、多中心组团式”的发展策略,规划了“两环十射”的高速公路网,使得城市进一步扩展.在2001~2010的9年间,重庆市城市空间扩展的主要方向在渝中半岛的西部以及嘉陵江的北岸区域、南岸的茶园地区.

在2001~2010年间,重庆市城市建成区面积扩展远远超过前几个时期,但分维数D值由2010年的 1.451下降到 2010年的 1.428,下降速率明显小于1980~1997年这一时期.可见,在这9年间的面积扩展虽然较大,但其图斑破碎度不高,其原因是这一时期的城市扩展的外部蔓延和内部填充模式同时进行,城市扩展有趋于稳定发展的趋势.通过图2可以看出,2001~2010年各区发展具有巨大差异性.其中渝中区分维数D值没变,说明渝中区的城市空间形态区域处于稳定发展时期;渝北区、九龙坡区、北碚区、巴南区4区的分维数D值变化与主城总体趋势相近;南岸区分维数D值有增加趋势,由2001年的1.300增加到2010年的1.326,说明南岸区在该时期的城市建成区扩展主要以外围扩展为主;大渡口区、江北区以及沙坪坝区的分维数D值均出现先增加后降低的趋势,说明在这一时期该3区的城市建成区扩展具有不稳定性,城市扩展模式先以外围扩展为主,后以内部填充为主.

4 结论

1)总体上来看,重庆市主城区在1980~2010年的30年间,分维数D值总体呈现下降趋势,且下降趋势明显,说明整体上重庆市城市建成区在30年间的发展使得图形破碎度降低,大规模的城市建设填补了城市原有非城市区域,使得原来各个破碎分离的小块连为片,甚至与主城连成一块.而对于各个区来说,总体趋势大体相同,但分维数D值在各个时期具有差异性,说明城市空间形态特征在各区具有区域分异特征.其中渝中区在1997年以后分维数D值没有发生变化,是由于渝中区的地理位置限制,1997年以后城市建成区面积没有发生变化所致.其它各区由于交通地理等条件的差异性,导致在时间序列上具有局部小区域特征.

2)城市空间扩展模式具有差异性.总体上,重庆市城市建成区向外围扩展的同时,在原有建成区的基础上以内部填充为主,但在时间序列上主导扩展模式存在变化趋势,同时各区的扩展模式不同,导致城市空间形态存在差异性.

3)重庆市城市形态空间演变规律:一是受政策、地理区位条件、城市规划等因素共同影响,重庆主城区城市形态变化趋势具有不稳定性,在时间序列上具有变化趋势,其表现为快速期—波动期—趋于稳定期3个阶段;二是在城市空间扩展上表现出飞地同心环状扩展与城市主体外围扩展蔓延相伴互动的规律.

4)用紧凑度指数和形状指数来描述城市空间形态只是对研究客体进行简化和抽象,而分形理论从非线性复杂系统出发揭示城市空间形态发展的规律.建立面积和周长的数学关系能够直观地了解城市空间形态的不规则程度以便说明城市发展历史,但研究的数学模型有待进一步完善.用多种方法对城市空间形态进行定量描述是下一步研究的方向.

[1]许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1997:45-48.

[2]林炳耀.城市空间形态的计量方法及其评价[J].城市规划汇刊,1998(3):42-45.

[3]王新生,刘纪远,庄大方,等.中国特大城市空间形态变化的时空特征[J].地理学报,2005,60(3):392-400.

[4]Batty M,Longley P A.Fractal cities:a geometry of form and function[M].London:Academic Press,Harcourt Brace & Compa-ny Publishers,1994:26-30.

[5]Frank Hauser P.La fractalitédes structures urbaines[M].Paris:Economica,1994:19-21.

[6]Benguigui L,Czamanskid D,Marinov M,et al.When and where is a city fractal[J].Environment and Planning:Planning and Design,2000,27:507-519.

[7]傅伯杰.景观多样性分析及制图研究[J].生态学报,1995,15(4):347.

[8]王青.城市形态空间演变定量研究初探—以太原市为例[J].经济地理,2002(3):339-341.