农村家庭结构核心化质疑

——基于傣族家庭结构变迁

代燕,梁海艳

农村家庭结构核心化质疑

——基于傣族家庭结构变迁

代燕,梁海艳

随着中国社会的快速转型与计划生育政策的实施,家庭结构发生了显著的变化。有学者认为,中国的家庭结构发生了核心化与小型化的趋势,并且认为计划生育政策是导致这一变迁的主要因素。对云南省西双版纳傣族自治州农村家庭结构进行了调查,发现家庭结构并没有发生核心化,而且核心家庭的产生也和计划生育政策没有直接的必然联系而与子女婚后的居住形式有关。计划生育政策对家庭的影响表现在家庭规模方面,家庭结构出现了小型化,但没有出现核心化的特点。

家庭结构变迁;计划生育政策;核心化;小型化;傣族

一、引言

2010年第六次全国人口普查数据显示,西双版纳傣族自治州全州总人口113.4万人,居云南省16个州市第14位,除了迪庆和怒江州外,是人口最少的一个自治州。西双版纳以傣族为主,并散居着哈尼族、布朗族、拉祜族、佤族、瑶族、基诺族、壮族、彝族、回族、苗族、白族等少数民族,其中基诺族和布朗族是西双版纳的独有民族。从分布特点上看,傣族和汉族聚居在城镇和平坝地区,其他民族多分布在山区和半山区。西双版纳的民族文化资源十分丰富,各民族特有的文化、习俗、节日构成了绚丽多彩的民间民俗风情。傣族的“贝叶文化”,是民间特制的帖锥笔刻写在贝叶上的经书,从不同角度反映了傣族社会的历史、文化、文学艺术、道德礼仪、宗教、生产和生活习俗等,还有傣族的“泼水节”、瑶族的“盘王节”、拉祜族的“扩塔节”等,都体现了独特的民族风情。

本文以西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇思茅寨和勐罕镇的曼将寨、曼春满寨、曼乍寨、曼听寨、曼嘠寨6个寨子作为问卷调查的区域,其中勐罕镇的5个村子都属于傣族园旅游景区,问卷调查了2镇6个村子的220户傣族家庭,总人口1009人,其中男性人口515人,女性人口494人,总人口性别比为104.3,户均人口数4.6人。0-14岁有175人,15-64岁有788人,65岁以上有46人,老龄化为4.56%,老龄化程度比较低。

一、人口的平均年龄

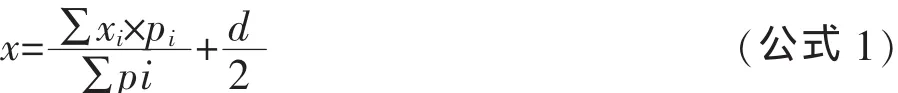

每一个人口总体总是由不同年龄的人口组成。平均年龄综合反映了人口年龄构成的一般特征,具有说明人口年龄的集中趋势的性质。其计算公式如下:

公式1中,X表示平均年龄;Xi为i岁年龄组的下限值,Pi表示年龄为i岁组的人口数;d表示年龄组组距,在这里d=5。根据公式1可以求出调查区域的平均年龄X。

二、人口的年龄中位数

年龄中位数是按年龄标志把人口总数划分为对等的两半的那个年龄值,它反映出整个人口总体的年龄水平。其计算公式如下:

公式2中,Me表示年龄中位数;XL表示中位数所在年龄组的下限值;Sm-1表示中位数所在年龄组之前各组人口数累计;Pm表示中位数所在年龄组的人口数;d表示年龄组组距,在这里d=5。根据公式2可以求出调查区域的年龄中位数Me

三、人口的年龄众数

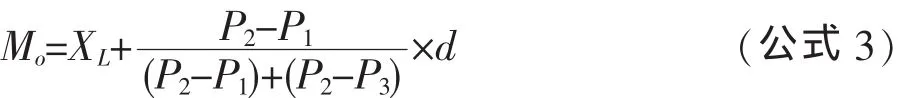

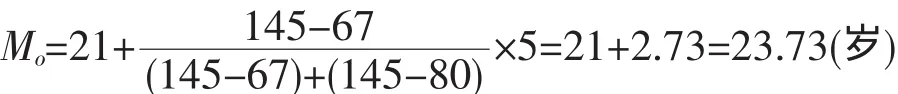

人口年龄众数就是指人口群体中最频繁出现的那个年龄数值。也就是说,在年龄分布上包含人数最多的那个年龄,它也是一个位置平均数。其计算公式如下:

公式3中,Mo表示年龄众数;XL表示年龄众数所在组的年龄下限值;P1、P2、P3分别表示众数所在年龄组的前一组、众数所在年龄组、众数所在年龄组的后一组的人口数量;d表示年龄组组距,在这里d=5。根据公式3可以求出调查区域的年龄众数Mo

四、人口系数

公式4中,Ky表示少儿人口系数,P0-14表示0—14岁的人口总数,P总表示调查区域人口总数。根据公式4可以求出调查区域的少儿人口系数Ky

1.少儿人口系数,指一个区域人口14周岁以下的少年儿童人口在总人口中的比重。其计算公式如下,其水平的高低可以用来反映人口总体的年轻或年老程度。

公式5中,Ko表示老年人口系数,P65表示65岁以上的人口总数,P总表示调查区域人口总数。根据公式5可以求出调查区域的少儿人口系数Ko

Ko=P65岁以上P总×100%=461009=4.56%

3.老化指数,又称老少比,指同一个人口群体中,老年人口和少年儿童人口数的相对比值。它可以用来反映人口年龄结构上下两端的相对变动趋势。65岁以上人口数比上0-14岁的人口数。本调查区域的人口老化指数为:26.3%。

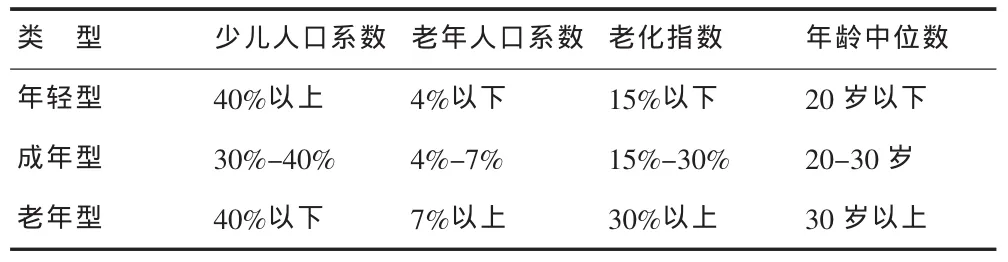

据以上三个指标与年龄中位数,可以界定人口年龄结构类型。划分标准表表1所示,少儿人口系数为17.34%,属于老年型;老年人口系数为4.56%,属于成

2.老年人口系数,指一个区域人口65周岁以上的老年人口在总人口中的比重,计算公式如下。其水平的高低可以用来反映人口总体的年老结构特征。年型;老化指数为26.3%,属于成年型;年龄中位数为33.43岁,属于老年型。综合四个参考标准可以得出结论,西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇和勐罕镇的人口年龄结构正在处于成年型向老年型的过渡阶段。

表1 划分人口年龄结构类型的标准和参数值

五、傣族农村家庭结构的变迁过程

社会学家和人口学家根据家庭的夫妻对数、代际关系及其子女的婚姻状况,一般把家庭结构分为三类,即联合家庭、主干家庭和核心家庭。联合家庭是指至少具有两对同代夫妻及其他成员组成的家庭;主干家庭是指至少具有两对而且不同代的夫妻组成的家庭;核心家庭是指一对夫妻及其未婚子女所组成的家庭。这里的“代”不是指年代,尽管“代”与“代”之间存在明显的年代(时间)差异,而是指家庭成员的辈分关系,具有同一辈分的家庭成员称之为“一代”。随着社会的进步与发展,家庭的结构在不断发生着变化,很多专家学者认为家庭正在经历由传统的联合大家庭为主转变为以核心家庭为主。家庭结构正在向核心化、小型化的趋势发展,家庭成员数量减少。那么,西双版纳傣族家庭结构是如何变化的呢?

西双版纳傣族家庭结构的变迁,具有与汉族家庭不同的特点,本文采用历史回顾的方法,通过问卷调查两代人的家庭结构来看傣族的家庭结构变迁。调查发现,傣族的家庭结构类型是以核心家庭为主,主干家庭次之并有上升的趋势,联合大家庭最少,家庭平均人口规模在减小,家庭规模出现了小型化的特点,但并没有出现核心化的特点。笔者认为,家庭的核心化需要具备以下三个特征,才能定论家庭结构发生了核心化趋势:(1)核心家庭绝对数量和其他类型的家庭数相比,是最多的一类家庭(绝对优势)。(2)核心家庭数量占家庭总数的比例在一直上升,至少有上升的趋势(相对优势)。(3)家庭核心化是一个由其他家庭类型向核心家庭类型转变的动态过程。

因此,从计划生育政策角度来分析家庭结构变迁是不合理的。因为无论是在计划生育政策实施以前的高生育水平阶段,还是在计划生育政策实施以来的低生育水平阶段,笔者认为中国农村地区的联合家庭都没有占据过绝对优势,其所占比例一直都没有处于主导地位。也就是说,家庭结构并没有从以联合家庭为主向以核心家庭为主的转变过程,没有出现核心化的过程,只是出现了家庭规模小型化的特点。计划生育政策对家庭产生的直接影响是家庭的规模大小。而家庭规模的大小与核心化并没有必然的联系,家庭规模很大的可以是核心家庭;相反,家规模小的却是主干家庭或是联合家庭。比如8个人的家庭可以是核心家庭,只要是一对夫妇和6个未婚子女构成的家庭,5个人的家庭可以是主干家庭,比如一对夫妇婚后生育一个小孩并和父母同居的情况。

计划生育政策实施以前的高生育阶段:生育水平较高,夫妇生育孩子数目比较多,但由于其子女依次结婚成家往往只是和父母同居一段时间 (1-3年左右)就独立门户,组成夫妇核心家庭,生育孩子以后组成了典型的核心家庭,所以生育子女越多,将来的核心家庭越多,因此在实施计划生育以前,傣族的农村家庭结构就是以核心家庭为主。所以,笔者认为核心家庭在计划生育政策实施以前早已有之,而且也是占据主导地位,家庭结构的变迁并非出现和新华趋势,只是家庭的规模变小了。

计划生育政策实施以后的低生育水平阶段:自中国进入了计划生育政策的严格实施时期,但由于中国的特殊国情,不可能做到在所有地区实行同一政策,而必须根据地区的差异,在少数民族区域自治和少数民族集中的地方实行特殊的政策。尽管中国少数民族区域的计划生育政策相对于汉族来说是比较宽松的,但他们的生育观念还是发生了很大的变化,傣族村民不仅不想多生孩子,而且“重男轻女”的封建性别歧视思想也减少了。笔者对218个傣族农村家庭进行了生育意愿调查,调查发现,从数量方面来说,西双版纳傣族农村居民多数选择生育2孩,有189户,占所调查家庭的86.7%。从婴儿性别上来说,多数夫妇想要1男1女就满足了,很多还觉得生男生女都无所谓,一部分人甚至认为养女孩比较好,女孩乖巧听话,让父母省心,男孩子调皮捣蛋,让父母担心。从生育行为来看,有2个孩子的家庭居多。

在被调查的220个傣族家庭中,从夫妻对数结构来看,一个家庭里面有1对夫妻的家庭最多,共有115个家庭,其次是2对夫妻的家庭,4对及以上的家庭不存在;从家庭人口数来看,3-4人的家庭最多,5-6人的家庭次之。多数夫妻一般生育2个孩子,婴儿性别以1男1女为主,女儿出嫁,儿子娶妻进门。只有1个儿子的家庭,结婚以后很多都和父母同住,以相互照顾,独立门户的变得少了,除非是2个儿子的情况。总的来看,家庭生育的孩子数减少了,主干家庭增多了,而不是核心家庭增多了,但核心家庭也存在,只是存在于其子女婚前的家庭生命周期阶段。

从以上分析可知,中国由传统的高生育水平向低生育水平转变 (20世纪70年代末至80年代以来),傣族农村家庭的结构类型一直都是以核心家庭为主,主干家庭次之并在缓慢上升,联合家庭最少。可见,傣族农村地区的核心家庭的出现并非是计划生育的直接结果,核心家庭早已有之,而且也占据所有家庭类型的主导地位并保持相对稳定。傣族农村家庭不是核心化了,核心家庭而是主干家庭在增多,联合家庭数量在减小,家庭结构没有发生核心化,只是发生了小型化的趋势。

[1]王跃生.当代中国家庭结构变动分析[J].中国社会科学,2006(1).

[2]吕亚军,杨伟平.20世纪西欧家庭结构的发展[J].红河学院学报,2005(5).

[3]蒋艳.当代中国农村家庭结构变化的原因分析[J].安徽农学通报,2007(13).

[4]马建.广东省五年来家庭结构的变化及原因初探[J].南方人口,1989(2).

[5]刘庚常.中国家庭结构的变动趋势及其未来影响[J].晋阳学刊,1999(5).

[6]温勇,尹勤.人口统计学[M].南京:东南大学出版社,2006:31.

C913.11

A

1673-1999(2012)04-0058-03

代燕(1986-),女,云南曲靖人,云南师范大学(云南昆明 650092)硕士研究生;梁海艳(1986-),男,云南曲靖人,云南师范大学旅游与地理科学学院硕士研究生。

2011-12-06