马铃薯在四川的传播及对川菜的影响

张 茜

(四川烹饪高等专科学校,四川 成都 610100)

马铃薯在四川的传播及对川菜的影响

张 茜

(四川烹饪高等专科学校,四川 成都 610100)

清朝嘉庆年间,四川开始种植马铃薯,清朝末年,马铃薯己栽种四川遍野。马铃薯逐渐渗透并完全融入川菜体系,不仅成为四川面点小吃和饭粥的重要原料,丰富了人们的馔品选择,而且成为四川菜肴的重要原料,极大地丰富了四川菜肴品种。

马铃薯;川菜;传播;影响

明清之际,一些美洲农作物先后传入中国,如玉米、甘薯、辣椒、番茄等,它们深刻地影响了中国的社会经济和民众生活。以往学术界比较关心和更多探讨的是这些美洲农作物传入中国的时间和途径,而对其对中国影响的研究,特别是对我国人民饮食生活影响的研究相对较少。笔者曾尝试探讨了番茄在四川的传播及其对川菜的影响,在此拟对另一重要的原产自美洲的农作物——马铃薯在四川的传播及其对川菜的影响进行分析,以期抛砖引玉,引起更多学者探讨美洲农作物对中国饮食文化影响的相关问题。

1 马铃薯在中国的传播

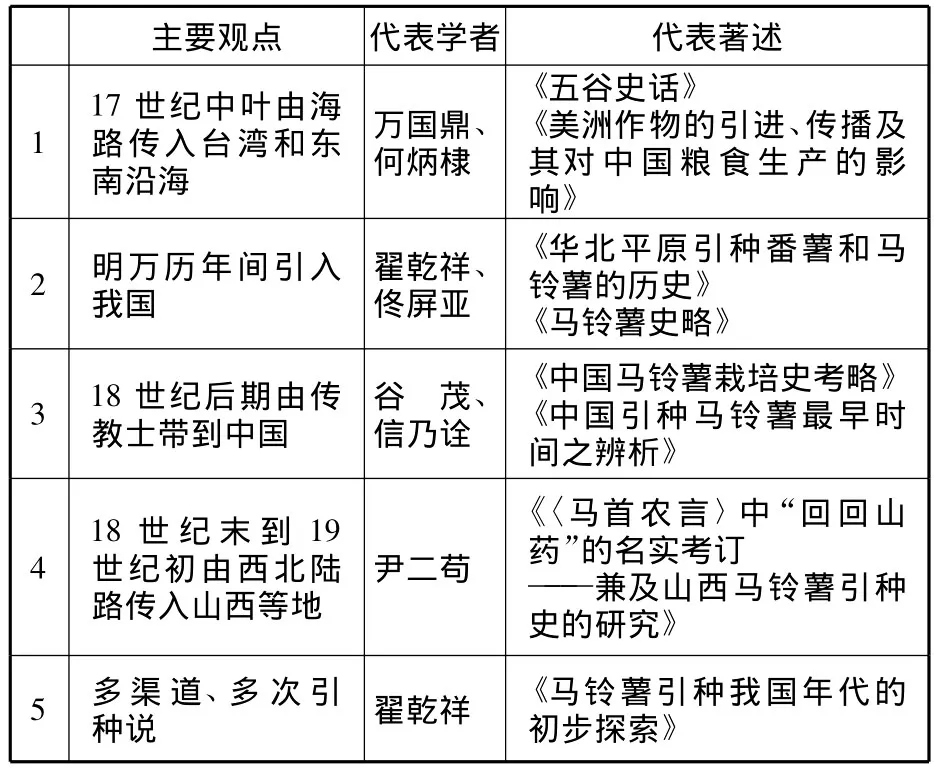

马铃薯,又称土豆、山药蛋、洋番薯、洋芋等,为茄科植物马铃薯的块茎。多年生草本。马铃薯营养丰富,1kg块茎可产生1 108kCal热量,含碳水化合物246g、蛋白质16.8g、脂肪6.2g、粗纤维12.4g、维生素 A0.08mg、维生素 B10.88mg、维生素B20.26mg、维生素 B53.6mg、维生素 C140mg、钙 96mg、钾 10.6mg、磷 520mg、铁 80mg[1],被誉为“十全十美的食物”。马铃薯是南美洲的古老作物,1570年西班牙人首先从哥伦比亚将其带回西班牙,1586年又有人从南美洲传到英格兰。西班牙引入的马铃薯逐渐扩散到欧洲大陆和部分亚洲国家。17世纪末,马铃薯已传播到欧洲许多德语国家。18世纪末到19世纪初东欧也已普遍栽培。[2]13-26由于中国有关记载马铃薯的引种历史的史料数量少且比较模糊,所以直到现在为止学术界对此争议很大,目前马铃薯引进的确切年代和途径仍不很清楚,学术界关于此问题的主要观点如表1所示。

表1 关于马铃薯传入中国的时间、途径的研究情况

虽然学术界关于马铃薯传入中国的时间和途径有所争议,但无可争议的是直到19世纪初马铃薯在中国的传播和种植仍非常有限。正如吴其浚(1789-1847)在《植物名实图考·卷6》“阳芋”一条中说:“阳芋,黔滇有之。……疗饥救荒,贫民之储,秋时根肥连缀,味似芋而甘,似薯而淡……叶味如豌豆苗,按酒侑食,清滑隽永。……山西种之为田,俗呼山药蛋,尤硕大,花色白。”[4]清朝后期至民国时期,随着各地引进时间的延长以及人们认识的加深,马铃薯在中国进入了发展传播期。当时贵州、湖南、四川、陕西、湖北、山西、甘肃、吉林、黑龙江、福建等地的地方志中都出现了马铃薯的记载,其中以四川、陕西、湖北三省志书对马铃薯记载较多,山区尤为密集。在土地贫瘠的山区,传统作物无法生长,马铃薯以强大适应性迅速成为山区人民的主粮;而在平原地带,稻麦处于主粮地位,玉米、番薯作为辅助杂粮,马铃薯主要用作蔬菜。新中国成立后,马铃薯的生产进入一个新阶段,中国在马铃薯品种资源、遗传育种、栽培技术、病害研究等方面均取得很大的进展。中国的种植地区从黑龙江北部至海南岛,从东海之滨到天山南麓,成为一年四季都能种植马铃薯的国家。在20世纪80年代末,我国就已成为仅次于前苏联的世界马铃薯生产的第二大国。[1]根据2011年中国马铃薯大会的相关信息,目前我国马铃薯的种植面积和鲜薯产量均居世界首位,占全球近1/4的份额。

2 马铃薯在四川地区的传播

何炳棣在《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响》[5]一文中,专门列举了他在海外所能查阅到的24种地方志,较详尽地说明了清朝和民国时期四川地区的马铃薯传播种植概况。虽然他在文中谦虚地说,由于海外的中国地方志不过4 000种左右,他希望以后能在北京补看3 000余种以前未曾过目的方志。但是,他在文中已将能查找到的有关马铃薯的记录全部罗列,这对于我们现在研究马铃薯在四川地区的传播奠定了良好的基础。

1844年四川《城口厅志》载:“洋芋,厅境嘉庆十二三年始有之,贫民悉以为食。亦多饲猪。”1893年四川《奉节县志》云“案:包谷、洋芋、红薯三种古书不载。乾嘉以来,渐产此物,然犹有高低土宜之异。今则栽种遍野,农民之食,全恃此矣。”根据这些地方志记载可推测,四川开始种植马铃薯应是在嘉庆年间。[6]道光年间,马铃薯种植集中在城口厅、内江县等山区,种植面积也不大,但因其适应性强及高产,深受百姓喜爱。清朝末年,马铃薯已栽种遍野,在山区人民饮食生活中占有重要地位。根据1909年出版的《成都通览》一书中“成都之农家种植品”和“外来农业陈列出产品”的记载,晚清时期成都、南江县、西昌、盐源、渠县、万县、会理州、丰都县、荥经县、石砫厅、安县、冕宁县、奉节县、资阳、马边厅、忠州、兴文县、广元、长宁县、灌县、黔江县、巴县等四川的20余个地区都产有马铃薯。[7]此外,民国二十三年(1934)《民国华阳县志》载马铃薯一条云:“薯类似芋微小,俗呼洋芋。盖自海外来,近二三十年始有之。山民以当谷食,与甘薯同功。”[8]

20世纪三四十年代,由于战乱频繁,灾害严重,而马铃薯适应性强、粮菜兼用、产量高,因而受到人们普遍的重视,其在四川种植的区域和产量都有所增加。1940年,四川省温江县举办了马铃薯评比展览会,这种宣传示范措施对扩大推广马铃薯的种植面积起了一定作用。据侯学煜1943年考察川、黔农业生产时记述:“马铃薯到处均有栽培,但主要产地在海拔1 200公尺以上地带,……每年可栽植两季,面积较广,产量特佳,体大如鸡卵,每枚重8两,居民为主要粮食。”1944年4月,中央农业实验所在四川成都举行“马铃薯讲演会”,系统地传授马铃薯遗传育种、种薯检验、病害防治、栽培技术等知识,并组织赴彭县现场参观实习。[2]59-60新中国成立后,由于具有良好的马铃薯种植条件以及科学研究、人才培养方面的较好积累,四川地区的马铃薯种植和产量都有了大幅度提升,如1986年四川地区马铃薯种植面积为422.7kha,位居全国第一。[1]

3 马铃薯对川菜的影响

美洲作物的传入对四川地区的社会经济和人民生活产生了重大影响,马铃薯更是在川菜中展演出别样的风采。川菜广义是指四川风味流派,包括四川风味菜肴、饭粥、小吃等,与鲁菜、粤菜、苏菜相对,并共同构成中国最著名的地方风味流派。[9]在四川人的饮食生活中,马铃薯既可充当主食,又可充当蔬菜,其食用还能在一定程度上缓解以前人们因新鲜水果摄入不足而带来的某些状况。从中国传统食物结构“五谷为养,五畜为益,五菜为充,五果为助”的角度来说,马铃薯可以说是多功能的烹饪原料。

3.1 成为川馔的重要原料,丰富了人们的馔品选择

川馔是指四川地区人民所食用的除菜肴以外的小吃点心和饭粥等食物。马铃薯传入四川后,作为一种重要的杂粮,成为川馔的重要原料之一,丰富了人们的馔品选择。

根据清代四川的城口、雷波、大宁县、太平县等地的地方志记载,马铃薯以其强大适应性成为四川山区人民的重要食料。如1844年四川《城口厅志·物产·植物》载:“厅属多高山,种植日繁,出产最饶,价值亦低,可煨可煮可蒸可杂米为饭,贫民悉以为食,并可磨面为粉,作索汤片,与藕粉豆粉无异,渣可饲豕,人多以为利,煮熟干之可久贮以备荒。”以前四川山区常常把土豆当饭吃,可把蒸熟或煮熟的土豆剥皮后,直接蘸辣椒盐巴水吃,或者是直接埋在火盆里烤熟了吃。因其高产和食用的简便,马铃薯也成为四川彝族同胞的主食之一,有的彝区曾有这样的格言:“自从有了邓阿刚(邓秀廷),没有一夜睡安稳。自从有了洋芋后,没有一夜饿着睡。”[10]251至今仍然深受广大汉族地区民众欢迎的有土豆饭。其制作方法为:把土豆削皮切块后,入油锅加盐略炒,改小火后将煮过的捞饭拨入锅中疏松地盖于表面,在围着饭的一周掺入适量水,然后盖紧锅盖焖至水气干、锅中出香气时揭盖,用锅铲炒匀土豆和米饭即成。[11]200以前四川山区的民众主要是被动选择以杂粮马铃薯代替传统的稻麦作为主食,但是现在人们认识到马铃薯的营养价值,注意主食的粗细搭配,因而更多的是主动选择杂粮马铃薯作为主食,或粥或饭或带皮蒸食,希望通过这种食物搭配来促进身体健康。在川菜宴席中,有一道名为“大丰收”的菜品,其原料有山药、土豆、玉米、红薯、花生等,其中土豆一般采用连皮蒸制的方法,蒸熟上桌可算是一道主食。

由于马铃薯价廉物美、味道适口,它极易创制成点心和小吃,满足四川民众主食之外的饮食需求。马铃薯可与原有的川点小吃结合,丰富其品种,如土豆丝馅的蛋烘糕、春卷、煎饼等。近年来,以土豆粉为主要原料制成的土豆粉条也深受年轻人喜欢,一些小吃店开始售卖不同口味的砂锅土豆粉。此外,马铃薯还可制成泥为面点的皮料,用其制成的土豆饼有多种馅心,可分咸、甜两大类,既是点心小吃也可上席成菜。其中,尤以咸味的火腿土豆饼风味最突出、最受食客喜爱。其制法是将土豆蒸熟、去皮后揉搓成泥,加适量糕粉制皮料,包入猪瘦肉、火腿等制成的馅心,浸蛋液、裹面包屑后入锅炸成。[11]181土豆饼味美适口,最开始将它引入四川宴席的是成都著名川菜馆荣乐园的创始人之一——兰光鉴。1911年荣乐园刚建立时,其菜点和烹饪技术是老一套传统格调,生意受到影响。兰光鉴为了招揽顾客,先从陈旧的中席点上加以改变,如用山西的撕耳面代替一般的杂酱面、红汤面,甜点方面废除酱米酥、黄豆糕等旧式点心,代之以果酱盒、洋芋饼等新式点心。[12]如今,四川街头小巷的小吃摊子上都有售卖用马铃薯制成的小吃,其中最受欢迎的当数炒土豆和炸土豆。炒土豆,一般是块状,煮或卤后炒制而成,突出土豆软绵的口感;炸土豆,名为天蚕土豆或狼牙土豆,一般呈连续的小波浪型(四川人将其诙谐地称之为蚕形或狼牙型),经炸制而成,突出土豆脆爽的口感。无论是炒土豆还是炸土豆,都可以四川人喜欢的味道拌制,或酸辣或麻辣,或五香味或糖醋味,味型丰富,任君选择,且价廉味美,是具有很强竞争力的街头小吃品种,甚至可以和西式快餐中的薯条一争高下。

3.2 成为川肴的重要原料,极大地丰富了菜肴品种

川肴是指四川地区人民所食用的具有四川风味的菜肴。马铃薯传入四川后,随着时代的演进,逐渐成为川肴的重要原料之一,极大地丰富了川菜品种。

在以前的四川山区,马铃薯的主要作用是作为主食、兼做蔬菜,而在平原及浅丘地带,稻麦始终处于主粮地位,马铃薯主要用作蔬菜。《成都通览》“成都之农家种植品”一条中已有马铃薯的记载,但在“成都之四时菜蔬”一条中,并没有提到马铃薯,这说明晚清时期马铃薯在成都平原地区还不是一种常见的蔬菜。此后,随着人们对马铃薯认识的深入,以及西方饮食文化的影响和人们思想的转变,马铃薯作为一种蔬菜登上更多四川人的餐桌。

笔者查阅了数十本畅销的川菜菜谱,发现菜谱中记载的以马铃薯为主料的菜品甚少。如李新《川菜烹饪事典》(1999年)中记了两道菜品,即家常土豆丝(家常味,用郫县豆瓣,土豆丝)和酥炸土豆(椒盐味,土豆丁)。刘建成《大众川菜》(1997年)有炒土豆泥和土豆丝两道菜品。林一平《新编大众川菜》(2005年)只有一道菜品,即青椒土豆丝。陈祖明《诱惑川菜1888例》(2010年)一书中有7道以马铃薯为主料的菜点,即土豆烧牛肉(用豆瓣,家常味)、土豆烧鸭(用豆瓣,家常味)、青椒土豆丝(咸鲜味)、干煸土豆条(咸鲜味)、麻辣土豆(麻辣味)、糯米土豆泥(甜香味)、火腿土豆饼(咸鲜味)。表面上看,这些菜谱中以马铃薯为原料的流行川菜较少,似乎说明川菜中的马铃薯菜品数量少、品种不丰富,其实情况并非如此。应该可以这样说,马铃薯入肴,适宜川菜的大多数烹饪技法,它如同豆腐、大白菜、萝卜等烹饪原料一样,在家庭炉灶和市肆餐厅的应用十分广泛。正是因为马铃薯的可塑性和平民性,它已完全融入川菜体系之中,致使很多四川人把马铃薯看成是土生土长的川菜原料,忘记了它的“外来身份”,对它没有任何的“另眼相看”,同时也因为马铃薯在川菜中的广泛适应能力,因为它的普通和实用,一般的川菜菜谱中对马铃薯菜肴记载得较少,但熟知川菜的人知道,这并不能掩盖马铃薯已完全融入川菜体系并极大地丰富了川肴品种的事实。

马铃薯的质地紧密细腻,易于切割成形。川菜按照原料切割后呈现的原料形状主要有丝、片、块、条、丁等常见形状和花形等特殊形状两类,[13]4-6而马铃薯可以切成大多数的原料形态,如头粗丝、二粗丝、细丝、牛舌片、骨牌片、菱形块、长方块、筷子条、中丁、米粒状等。多变的形态为马铃薯菜品形态的丰富提供了基础。四川羌族在用马铃薯做菜时,或切片爆炒,或切成丝爆炒,煮熟后凉拌;将马铃薯去皮切成薄片晒干,食用时用油炸后是上等的下酒菜,香脆可口;亦可将马铃薯洗净蒸熟后去皮,然后在石臼内舂成泥,做成洋芋糍粑拌蜂蜜吃;也可切成条块煮入酸菜汤内或切成小块与玉米面、大米蒸熟吃,味醇香。[10]535总体来说,川菜中以马铃薯为原料的菜肴形态多样、变化多端,常见的有各种不同规格的土豆丝、土豆片、土豆块、土豆条、土豆丁、土豆球等。

马铃薯味道清淡,这使它在很长时期内不被中西方上层社会的人们所喜欢,但是事物都有两面性,马铃薯的“味淡”使它容易吸附调料的味道,因此在调味多变的川菜体系中,它极易烹制成味道各异的菜品,让人食欲大开。不管是冷吃,还是热吃,马铃薯菜肴适合川菜中的绝大多数味型,如鱼香味、红油味、麻辣味、怪味味、椒麻味、蒜泥味、姜汁味、煳辣味、家常味型、椒盐味型、咸鲜味型、糖醋味型、酸辣味型、甜香味型、茄汁味型、酱香味型、五香味型等。车辐先生回忆到,在三年困难时期,他同友人一起到陈麻婆饭店吃饭,掌勺的薛祥顺师傅很快地给他炒了一大份鱼香圆子,因当时很难找到用鱼做成的圆子,于是薛师傅用土豆做成圆子加以变通,再以家常鱼香味烹制。在那样极其困难的条件下,车辐先生觉得味美异常,感激得难以用言语形容。[14]其实除了地道的川味,马铃薯亦可搭配西方的少司,稍加改良,成为适合川人口味的菜肴。如李劼人先生的面馆小雅除经营面点以外,还有一些外国的冷食,其中就有番茄土豆色拉(以熟菜油代橄榄油)。[15]川菜中的马铃薯菜肴味型丰富,仅以最普通的土豆丝一例来说,就可以做成家常土豆丝、泡椒土豆丝、糖醋土豆丝、鱼香土豆丝、椒盐土豆丝等等,不一而足,可以说是“滋态万千”。四川人有尚滋味、好辛香的饮食传统,很多人在吃红汤火锅和串串香时,都喜欢点上一盘土豆片或是几串土豆片,其中的原因之一就是马铃薯烫煮后易吸附红汤火锅或串串香美味香辣的汤底,吃起来格外有滋有味,十分符合四川人爱吃“味道”的饮食偏好。

马铃薯营养丰富、易于烹制,能适用很多川菜烹制工艺。川菜的烹制工艺大致可分为特色烹制工艺,如小炒、滑炒、干煸、干烧、炝炒、炸收、泡制、糖粘(四川挂霜)、粉蒸、水煮等,以及其他常见烹制工艺,如熟炒、软炒、爆、炸熘、鲜熘、煎、炸、红烧、白烧、烩、焖、煨、炖、煮、卤、汆、蒸、烤等。[13]13马铃薯单独或与其他原料相配,分别采用川菜的不同烹制工艺,创制出众多颇具特色的川味菜肴,如清炒土豆丝、土豆回锅肉、干煸土豆丝、拔丝土豆、酥炸土豆、土豆炖排骨、甲鱼烧土豆、万春卤土豆、川式烤土豆、土豆粉蒸肉等等。除了用作菜肴的烹制原料外,马铃薯还可用于菜肴的点缀和围边、食品雕刻,美化川肴;也可以再加工为马铃薯粉,用于川菜的预处理。如李劼人在其《漫谈中国人之衣食住行》中批评当时的馆厨使用明油、二六芡的情况时,专门给“二六芡”作了一条注解,其云:“刻下芡粉云云,已只名字而已,其实皆豌豆所打之粉,近已渐去芡粉之名,而直呼豆粉,除豆粉外,洋芋粉尤佳。”[16]

马铃薯的可塑性极强,这种特性使它在调味多变、技法多样的四川风味体系中得到了如鱼得水般的创造性展示和发挥。自其在四川广泛传播以来,不管是在民间家庭还是在餐饮市场,都涌现出一大批充满川味、深受民众喜爱的以马铃薯为原料的菜品。马铃薯作为川肴的烹饪原料,虽然也可与甲鱼、牛肝菌等高档原料配伍,但人们更多地是将它与平民化的原料配伍,马铃薯的平民性与四川风味的普适性相得益彰,极大地丰富了川肴品种。

总之,马铃薯作为一种改变世界的平民美馔,影响了全世界大多数地区人们的社会和经济生活。马铃薯的平民性、可塑性使它在以“和、廉、变、通、美”精神著称的四川饮食文化中得到了充分的发展。自清朝嘉庆年间,四川地区开始种植马铃薯以来,其在四川人民的饮食生活中逐渐占据了重要地位,它逐渐渗透并完全融入川菜体系,不仅成为四川面点小吃和饭粥的重要原料,丰富了人们的馔品选择,而且成为川肴的重要原料,极大地丰富了四川菜肴品种。

[1]中国农业百科全书总编辑委员会农作物卷编辑委员会,中国农业百科全书编辑部.中国农业百科全书·农作物卷(上)[M].北京:农业出版社,1991:340-343.

[2]佟屏亚,赵国磐.马铃薯史略[M].北京:中国农业科技出版社,1991.

[3]曹玲.明清美洲粮食作物传入中国研究综述[J].古今农业,2004(6):95-103.

[4]吴其浚.植物名实图考[M].北京:中华书局,1963:144-145.

[5]何炳棣.美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响[J].世界农业,1979(6):25-31.

[6]曹玲.美洲粮食作物的传播及影响研究[D].南京农业大学,2003:59-60.

[7]傅崇矩.成都通览[M].成都:成都时代出版社,2006.

[8]林思进,曾鉴.民国华阳县志[M].民国二十三年(1934)刻本:536.

[9]杜莉.川菜文化概论[M].成都:四川大学出版社,2003:1-2.

[10]四川省文联.四川民俗大典[M].成都:四川人民出版社,1999.

[11]熊四智,杜莉.举箸醉杯思吾蜀[M].成都:四川人民出版社,2001.

[12]兰云翚.成都荣乐园[M]//四川省政协文史资料委员会编.四川文史资料集粹(3辑).成都:四川人民出版社,1996:479.

[13]四川省质量技术监督局.DB51/T 1416-2011中国川菜烹饪工艺规范[S].2011-12-28.

[14]车辐.川菜杂谈[M].北京:三联书店,2004:137.

[15]谢扬青.李劼人先生与“小雅”[J].成都文物,1987(2):2.

[16]李劼人.漫谈中国人之衣食住行[M]//李劼人选集·第五卷.成都:四川文艺出版社,1986:348.

Abstract:During Jiaqing period of the Qing Dynasty,Sichuan began to plant potatoes,which were grown everywhere in the last years of Qing Dynasty.Potatoes meet the food needs of people,and become an important kind of minor cereals little by little,providing more choices for Sichuan people's staple food and snacks .At the same time,as a vegetable,potatoes have fully integrated into the system of Sichuan cuisine,greatly enriching the varieties of Sichuan dishes.

Key words:potatoes;Sichuan cuisine;popularization;influence

On the Popularization of Potatoes in Sichuan and their Influence on Sichuan Cuisine

ZHANG Qian

(Sichuan Higher Institute of Cuisine,Chengdu 610100,Sichuan,China)

TS971

A

1008-5432(2012)04-0015-05

张茜(1981—),女,文学硕士,重庆万州人,四川烹饪高等专科学校川菜发展研究中心助理研究员,主要从事民俗及饮食文化研究。