罐里乾坤

文/刘一达

罐里乾坤

文/刘一达

花鸟鱼虫,号称京城的“四大玩”。北京人说的这个“虫”字,念的时候,必须加儿化韵。如果不加儿化韵,可就变成老虎了(老虎也叫“大虫”)。

北京人玩的“虫儿”,并不只是斗虫儿,即蟋蟀。真正讲究的主儿,玩斗虫儿,也玩鸣虫儿,即听音儿。

京城人玩的虫儿,以“四大鸣虫”为主,即蛐蛐儿、蝈蝈儿、油葫芦、金钟儿。

您也许会问了,蛐蛐儿不是斗虫儿吗?怎么又说它是鸣虫儿呢?因为蛐蛐儿也会叫呀,讲究的主儿专听它鸣叫的音儿。

听虫儿鸣是过去文人的一种雅兴,也是一种享受。清代文人张潮在《幽梦影》里说:“春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声,白昼听棋声,月下听箫声,山中听松风声,水际听乃声,方不虚此生耳。”

您看,他说的多有意境。您可以想象,在深秋的夜晚,几个文人墨客,坐在院子里的藤萝架下,一边喝着酒,谈着诗文,望着天幕上的皓月和星斗,听着罐里的虫鸣,那是多么的惬意。

玩虫儿高手

中国人从什么时候开始玩虫儿的,现在没有定论,但有一点可以肯定,“虫儿”最早是听音儿的,不是以“斗”为乐儿的,虫儿成为斗虫儿,大概是宋以后的事儿。

野史上说,唐朝的李世民领兵打仗,得了失眠症,痛苦不堪。那会儿也没有特效的安眠药。眼见这位太宗皇上身体日渐消瘦,身边的大臣们着了急,御医们也束手无策。这时,有个太监出了个主意,逮了只蛐蛐儿,装在金丝编的小笼子里,让唐太宗晚上睡觉的时候,放枕头边儿上,听着它的叫声催眠。

没想到唐太宗一试,果然有效果,蛐蛐儿的鸣叫,居然治好了李世民的失眠症。从此,蛐蛐儿成了宫里的宠物。

这个故事只是传说,正史上没有记载。不过五代时期王仁裕所著的《开元天宝遗事》中,有这样的记载:“每至秋时,宫中妃妾皆以小金笼捉贮蟋蟀,闭于笼中,置于枕畔,夜听其声,庶民之家皆效之也。”从这段记载中可知,当时,人们玩蛐蛐儿,主要是为了听其鸣叫,养耳静心。

到了宋代,因为斗蟋蟀成为风尚,这“小虫儿”的身价儿倍增。当时,不但民间的老百姓“斗蟀成瘾”,连皇上也对斗蟀乐此不疲。

蟋蟀在宋代叫促织。南宋末年的权相贾似道是玩虫儿高手,特意写了一本玩虫儿的专著《促织经》。这本书把各地蟋蟀的品相一一细数,并说明不同品相的蟋蟀在斗性上的差异,蟋蟀怎么喂养和怎么调理,各种蟋蟀的内疾外伤怎么治疗以及选盆用器的要领等等。这是世上第一部写蟋蟀的专著,被后来玩虫儿的视为经典。

这位贾似道被后人称为“蟋蟀宰相”。他对虫儿痴迷到什么程度呢?据史料记载,金兵大举南侵,已兵临襄阳城,眼见国快亡了,他还在宫中“与群妾踞地斗蟋蟀”呢。

野史上说他沉溺于“虫儿”的事更奇。北宋被灭,徽钦“二宗”两位皇上成了金人的阶下囚,他跟“二宗”一起被押到北京。路上,长时间颠簸,囚车的车轴断了,这位相爷从囚笼里被甩了出去。只见从他衣襟里滚出一个瓷罐,一只蟋蟀从罐里跑了出来。他居然忘了自己已是囚徒,连滚带爬地去追那只蟋蟀,令人啼笑皆非。

玩虫儿误国的事例,在贾似道这儿无以复加了。但显然这是个闲聊的故事,因为贾似道跟徽、钦“二宗”不是一个朝代的人。宋徽宗和宋钦宗父子是北宋末年的人,而贾似道是南宋末年的人,两个朝代差着百十来年呢。

不过,明代宣德皇帝朱瞻基玩虫儿的痴迷劲儿,跟这位贾相爷也有一拼。据说他小时候就喜欢跟宫里的太监一块斗蟋蟀,经常挨他母亲张太后的屁板子。但斗虫儿跟打麻将抽大烟似的容易上瘾,一旦上了瘾,“戒之也难”。他当了皇上后,身边的那帮太监知道他有这个雅好,每到秋季,便到各地去搜罗骁勇善斗的名虫儿,进献给皇上,在宫里摆开“战场”,捉对厮杀。

野史上说,宣德皇上斗蟋蟀经常废寝忘食,有时甚至怀里揣着蛐蛐儿上朝。《万历野获编》里在描述明代斗蟀的风习时说:“我朝宣宗最娴此戏,曾密诏苏州知府况钟进千个,一时语云:‘促织瞿瞿叫,宣德皇帝要。’此语至今犹传。”

宣德皇上干什么事都讲究品质,要最好的。“宣德炉”就是一例。他本人也多才多艺,书法、绘画、诗词都有佳作传世。乾隆时所著的《石渠宝笈》和《秘殿珠林》记载宣德皇上的书画作品有31件,多为精品。所以,好玩蛐蛐儿的他,在当皇上的时候,不但制有“宣德炉”,还制有养蛐蛐儿的“宣德罐”(瓷的)。

当时能捉到一只好蟋蟀,跟军中战士打仗取敌人脑袋一样,能当一等功臣。当然借此升官发财的人很多。沉迷于玩虫儿自然耽误国事,所以宣德皇上死后,他母亲追思他贪玩误国事的情景,懊悔不已,一气之下,命人将“宫中一切玩好之物”都给砸了,以至于现在很难见到精致诱人的“宣德罐”了。

明宣德青花海怪纹蟋蟀罐

宣德罐

宋代的《西湖老人繁胜录》一书中,对当时民众斗蟀的情景有这样的描写:“促织盛出,都民好养。或用银丝为笼,或作楼台为笼,或黑通光笼,或瓦盆竹笼,或金漆笼,板笼甚多。”由此可知,宋代不但盛行玩虫儿,也重视养虫儿的器物。从宋代开始,养蛐蛐儿的器物,越做越精致。

明代的蛐蛐儿罐已尽善尽美。这些蛐蛐儿罐,为了适应蛐蛐儿的生活习性,除了注意它的大小薄厚、深浅之外,还讲究式样和图案的多样和美观。质地有陶、瓷、玉、石、雕漆、戗金、缸釉等多种类型,使本来是养虫儿的器具,变成了精美高雅的艺术品。

明代末年文人袁宏道在《促织志》中写道:“京师人至七八月,家家皆养促织,瓦盆泥罐遍市井皆是,不论老幼男妇皆引斗以为乐。”

他写得有些夸张。那会儿的北京人玩虫儿已成风习,这没错儿,但也不至于“家家皆养”,“遍市井皆是瓦盆泥罐”,也到不了“老幼男妇皆引斗以为乐”的地步。

不过,他写的这段话,倒也透露出一些几百年前的“信息”,即当时玩蛐蛐儿的器具,以“瓦盆”和“泥罐”为主了。当时玩虫儿的玩家,也被称为“罐家”。

明代的“宣德罐”是最精美的养虫儿器具。据说目前传世的宣德官窑蛐蛐儿罐只有二十多件。故宫博物院藏着一件宣德晚期的青花牡丹纹蛐蛐儿罐,我在一本画册上看到过,确实是古代瓷器的精品。

但是作为蛐蛐儿罐来说,它毕竟是养蛐蛐儿的,不是摆设。从养蛐蛐儿和斗蛐蛐儿的实用性来说,陶制的和泥制的罐最佳。

因为蛐蛐儿属于“阴虫儿”,它喜欢在潮湿阴暗的地方待着。在瓷的蛐蛐儿罐里养蛐蛐儿,虽然里头要用黄土垫底,但毕竟还是干燥,不适宜虫儿在里头待着。这就跟人一样,用黄金或宝玉做的屋子又好看又值钱,但让您在这种黄金屋里住着,您干吗?肯定不干。它不舒服呀!

玩虫儿的人玩了几百年,玩到后来,才明白,只有透气性能好的陶罐和泥罐才最适合蛐蛐儿的生存习性。所以,人们便开始琢磨用泥来制罐,并出现了一些制罐高手。其中最有名的当数明末的万里张和清代的赵子玉。

万里张制的蛐蛐儿罐,用料半泥半瓦,透气性非常好。同时还有保温性,极适合养虫儿,为历代玩虫儿的人所追捧。

赵子玉的罐,无论从造型上,还是用泥上以及炼制方法上,都达到了北盆制作的高峰。王世襄先生在《秋虫篇》中评价赵子玉的罐是:“澄泥极细,表面润滑如处子肌肤,有包浆亮,向日映之,仿佛呈绸缎之光,而绝无由杂光之反射,出现织细之闪光小点,棱角挺拔,制作精工,盖腔相扣,严丝合缝,行家毋庸过目,手指抚摸已知其真伪。”

万里张、赵子玉的罐传世极少,后世制罐高手多有仿制。但是真正的罐家,用手一摸便知真伪。

我从上世纪90年代开始接触玩虫儿的人,其中包括王世襄、王铁成等有名的“罐家”。他们多次跟我提到万里张、赵子玉的罐,但我一直没见到过真品。

某年,某艺术品拍卖公司的秋拍上,拍了一件赵子玉的罐。但行家告诉我,那是一件民国仿的赝品。如王世襄先生所说,“外形差似,而泥质远逊”。

虫儿把式

蝈蝈儿在中国古代文献里也被写成“蛞蛞”、“聒聒”,也有的书把它写成“络纬”。

明代的袁宏道在《促织志》里专门写了蝈蝈儿:“有一种似蚱蜢而身肥大,京师人谓之聒聒,亦捕养之。”蝈蝈儿这个词儿,实际上是根据它叫出来的声音而来的,在字面上并没什么实际意义。

中国人秋天逮蝈蝈儿,听它的叫声来养耳,有着悠久的历史。虽然从明代以前的文献记载中,没有发现有“蝈蝈儿”这个词儿,但从一些文学作品中,能够影影绰绰地发现,至少在汉代,中国的北方,尤其是北京地区(当时叫幽州),就有这种风习了。

北京人爱玩儿,以玩虫儿来说,全国甭管哪座城市,都没有北京人会玩。拿蝈蝈儿来说,从逮蝈蝈儿,到份蝈蝈儿;从养蝈蝈儿,到听蝈蝈儿的鸣叫,可以说北京人把自然界这小小的宠物玩到家了。

听蝈蝈儿叫,谁不会呀?但北京人居然发明了“点药术”,也就是用朱砂、松香等配制成特殊的膏,点在蝈蝈儿的翅膀上。这样,蝈蝈儿叫出的声儿,您听着会非常悦耳动听,像是交响乐。

养蝈蝈儿的器具也有很多花样,各有绝活儿。以蝈蝈儿葫芦来说,从栽培到养植,从选种儿到制模套模等等,都有许多讲究。当然,在玩法上的讲儿就更多了。

一般人难以想象,一个小小鸣虫儿,居然有这么多的学问。其实这就是文化。什么文化?中国的虫儿文化!这个文化应该说是北京老少爷儿们玩出来的。

在北京,不但老人喜欢玩蛐蛐儿,听蝈蝈儿叫,小孩儿也爱玩。不但普通的劳动者爱玩,连过去的皇上也喜欢鸣虫儿。

远了不说,二十多年前,大多数北京人还住在胡同里,逮蛐蛐儿,斗蛐蛐儿,听蝈蝈儿、金钟儿叫,是孩子们每到秋冬的一件乐事。这其中的童趣,已深深印在三四十岁以上的北京人的记忆中。当然,现在住在胡同里的北京孩子也还传承

着这一童趣。

我曾在一篇文章中写过,在寒冷的冬季,北风呼啸,大雪纷飞。几位老北京人,来到吃涮肉的小饭馆,从怀里掏出一个蝈蝈儿葫芦,往桌上一放,葫芦里的蝈蝈儿发出清脆悠扬的叫声。人们一边吃着涮羊肉,一边听着蝈蝈儿叫。窗外飘着雪花,屋里却在蝈蝈儿的鸣叫声中,荡出一种盎然的春意,这是多么清幽怡然的意境呀!

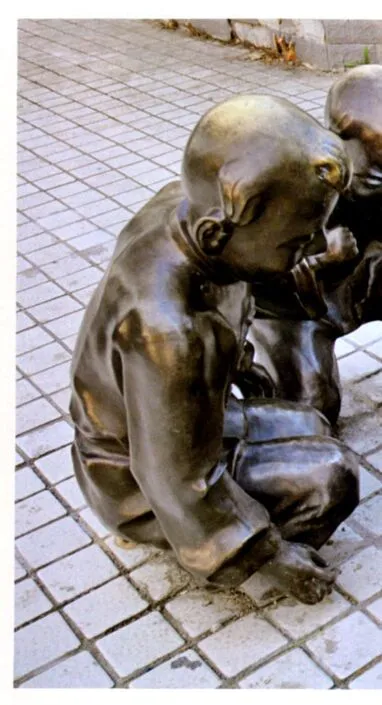

清古燕赵子玉蛐蛐罐

的确,早年间,蝈蝈儿还曾经是皇上的宠物。乾隆爷有几首诗写过蝈蝈儿,其中一首《榛蝈》写道:“啾啾榛蝈抱烟鸣,亘野黄云入望平。雅似长安铜雀噪,一般农候报西风。蛙生水族蝈生陆,振羽秋丛解寒促。蝈氏去蛙因错注,至今名像混秋官。”

“秋官”。您看,乾隆爷把蝈蝈儿捧得多高!

老北京有专门玩虫儿的行家,俗称“虫儿把式”。这些“虫儿把式”一辈子跟蛐蛐儿、蝈蝈儿打交道,在养虫儿、份虫儿(孵育冬季鸣虫儿)、相虫儿、斗虫儿以及种植加工葫芦上都有一手绝活儿。

由于虫具以罐和葫芦为主,所以玩虫儿的人也被人们称为“罐家”。从明代到清代,从老北京到新北京,产生了一大批有名的“罐家”。

当然,“罐家”属于老事年间的说法,现在这个称谓已经过时了。不过,在收藏界,蛐蛐罐和蝈蝈葫芦已经成为藏家追棒的器物,而且在艺术品拍卖市场上的价位不断攀升。

民国印花蛐蛐罐

蛐蛐罐以瓷罐和澄泥罐为主。宋代“五大名窑”的蛐蛐罐在文献上有记载,但存世的极为罕见。老的蛐蛐罐以明、清两代景德镇“官窑”的为极品。2010年,在南方某城市举办的艺术品拍卖会上,有一件乾隆“官窑”蛐蛐罐,起拍价为50万元,最后以65万元成交,但后来有行家认为这件器物为“民国仿”。澄泥罐中万里张和赵子玉的仿品更多,收藏者在买这些器物时,一定要谨慎,稍一疏忽,就会打眼。

其实,现在也有一些制罐高手,他们制作的澄泥罐,品位也不低,而且价位相对比较低,藏罐新手可以从收藏现代人制作的蛐蛐罐入手,不一定非要把目光盯在老罐上。

北京人玩什么都讲究玩出品位来,玩虫儿也如是,蛐蛐罐本来是养蛐蛐儿的,玩到后来,蛐蛐罐居然成了艺术品。

当然,这也跟北京人干什么都要面儿有关。老北京人设局斗蟀,首先要亮罐。蛐蛐儿还没捉对厮杀呢,先看谁的罐儿体面。手里能有万里张和赵子玉的罐。甭问了,一准是玩虫儿的大家。因为一般玩虫儿的主儿手里不会有这么贵重的器物。这种时候,蛐蛐罐也成了身份和地位的象征。

其实,能征善战骁勇的蛐蛐儿,并不见得是在好的罐里养出来的。换句话说,罐好,不一定虫儿好,但北京人要的就是这种爷劲。玩虫儿,手里没几件好罐儿,不叫玩家。

收藏蛐蛐罐也讲究成双成套,通常是六件、八件、十二件为“一堂”,名罐单说,每“一堂”的罐都有编号和款识,出自同一个名家之手,这样才有收藏价值。蛐蛐罐儿之所以又称之为“雅器”,雅就雅在这了。这也是虫儿文化的内容之一。

从虫儿到罐,让北京人玩出了文化。这种文化只有上手玩才能体会出来。

小小的蛐蛐罐有日月有乾坤,也有说不完的故事,因为虫儿让北京人玩出了一片天地。

作者系著名京味作家

责任编辑 刘墨非