贝克尔歧视理论视角下大学分级对大学生就业的统计性歧视问题分析

吕联生

(福建师范大学公共管理学院,福建福州350007)

一、引言

随着1999年我国开始高校扩招,高校包括独立院校也随之增多,大学的录取率提高,这也就意味着大学生的队伍也越来越强大。但是,随着大学生人数的增加,大学生毕业后的就业形势极其严重,据统计,我国毕业生的就业率从 2001年到2009年是逐年递减的,虽然2010年和2011年的就业率有所上升,但是就业率还是比较低的。大学生的就业形势日益严峻。

影响大学生就业的因素众多,这其中有主观的因素,也有客观因素,但是有一个因素即我国的大学分级这个隐性的因素通常被人们忽视。这个隐性因素在劳动经济学上称为统计性歧视。统计性歧视在大学分级下具体表现为大学生就业过程中遭遇到学校档次歧视。

统计性歧视是指将一个群体的典型特征看做该群体中每一个个体所具有的特征,并利用这个群体的典型特征作为雇佣标准而产生的歧视。[1]355

学校档次主要指学校是否为985工程院校或者211工程院校,对于大学生所遇到的学校档次歧视是指非211学校的大学生在其他条件相同的情况下,甚至有的大学生比211学校的学生具有更好的劳动力供给条件,但是由于用人单位看重学校的档次和名气,即是否211工程院校毕业,因而非211学校的大学生承受着更严重的失业比重,或者虽然非211工程院校的毕业生与211工程院校的毕业生从事同一工作,但是却由于学校档次而导致所获得工资收入低于211工程院校的大学生。[1]347

二、大学生就业中遇到的学校档次歧视现状

(一)就业差距

美国经济学家贝克尔提出了关于歧视的定义,他认为:“如果有人因为偏见而自愿放弃利润,或工资和所得,那就构成了歧视行为”。非211工程院校的大学生在找工作过程中不仅遇到了985工程院校及211工程院校的大学生所遇到的同类歧视,如身高歧视、性别歧视和地域歧视等,而且还要面临学校档次歧视的影响。再加上非211工程院校的大学生比985工程院校及211工程院校的大学生多,这样非211工程院校的大学生在就业中就遇到更多的失败,承受着更严峻的就业形势。从表1和表2看出,2007届211本科院校的平均就业水平高出非211院校4%,2008届211本科院校的平均就业水平高出非211院校3%,但是2007届和2008届的211本科院校学生和非211的学生在毕业时所掌握的工作能力基本没区别,这两年中,211本科院校的平均工作能力只比非211的高出1%。从图1看出,2011年6月至7月,2011届毕业生中,“211”与“985”工程高校毕业生签约比率为49.3%,独立学院和普通本科院校毕业生签约比率分别为44.6%和44.1%,明显可以看出,211与985工程高校毕业生的就业率高于非211高校毕业生。

表2 2008届我国非211本科院校和211院校的就业率

图1 2011年6月至7月我国2011届本科生签约率

(二)工资差距

非211工程院校的大学生就业后拿到的工资水平是低于211工程院校的,即使从事相同的工作,非211工程院校学生也会由于自身的学校档次而受到歧视,这就表现为拿到的工资收入低于211工程院校的大学生。如图2所示,2007届211工程院校的大学生半年后的平均工资水平为2949元,而非 211工程院校的平均工资水平为 2282元;2008届211工程院校的大学毕业生半年后的平均工资水平为2549元,而非211工程院校的平均工资水平为2030元。

图2 2007-2008届211及非211本科院校毕业半年后的平均工资水平

三、大学分级下大学生就业中统计性歧视的表现——贝克尔就业歧视的运用

美国经济学家G贝克尔1957年出版了《歧视经济学》一书,首次探讨了造成歧视的原因以及对歧视程度的测量等问题,对创立和发展歧视经济学作出了重要贡献。贝克尔的歧视理论是建立在身心不悦的基础上的,其基本内容是:某人身心不悦的感觉来自于个人的偏好,如果该人具有歧视性的偏好,那么他宁愿以某一(喜好)群体替代另一(厌恶)群体并为此支付(承担)某种费用。这种费用可以是直接的,也可以是间接的,比如放弃一部分利润。[2]大学分级下大学生就业中统计性歧视表现为学校档次歧视,而学校档次歧视在贝克尔歧视理论模型中会出现非211工程院校的大学生需求减少以及同工不同酬这两种现象。

(一)非211工程院校的大学生需求分析

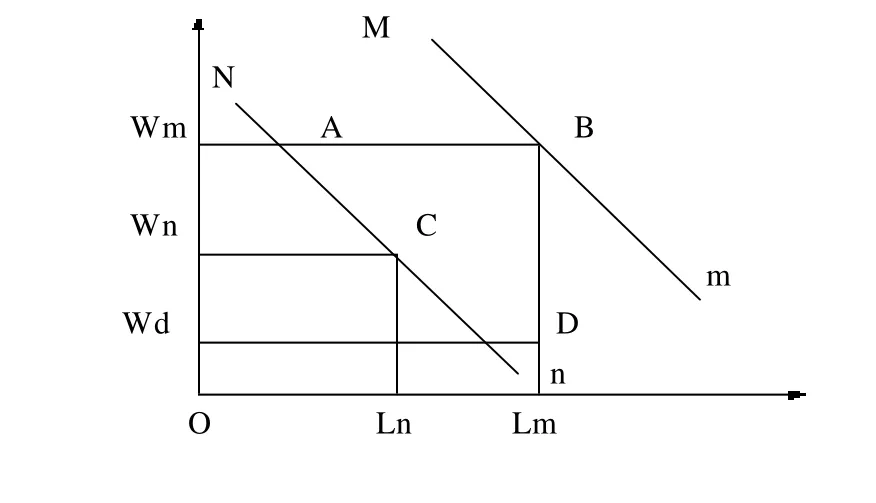

图3为贝克尔歧视理论的基本模型图,假设用人单位在无学校档次歧视的条件下,非211工程院校的学生和985工程院校及211工程院校学生具有同样的劳动生产率,并具有完全替代性。用人单位对非211工程院校的学生不存在歧视,这样用人单位对大学生的需求曲线为Mm,这时候的工资率为Wm,对大学生的需求为 Lm。如果用人单位对非211工程院校的学生存在歧视,这时候用人单位对非211工程院校大学生的需求曲线就会向左移,即曲线Nn,这时候非211工程院校学生的工资率为Wn,需求量为Ln,减少了Ln、Lm,减少的这部分需求是由于用人单位在统计性歧视的诱导下出现学校档次歧视所引起的。

图3 贝克尔歧视理论基本模型图

(二)同工不同酬分析

还是以图3来分析,假设211工程院校毕业生和非211大学的毕业生具有同样的劳动生产率,并具有完全替代性。这时候用人单位对211及非211工程院校的大学生的需求曲线为Mm,则对211及非211工程院校的学生需求量都为Lm,工资率也都为Wm。如果用人单位对非211工程院校的大学生存在学校档次歧视,这时候对非211工程院校的大学生需求曲线就向左移,假设曲线Nn为这时候的非211工程院校的大学生的需求曲线。如果用人单位对211工程院校及非211工程院校的学生需求量都为Lm,那么这时候211工程院校的大学生工资率为 Wm,但是非211工程院校的大学生的工资率只有Wd。很明显,非211工程院校的大学生和211工程院校的大学生出现了同工不同酬的不公平现象。

四、大学分级下大学生就业中学校档次歧视原因分析

学校是否名校关系到大学生的就业,211工程院校毕业的大学生就业形势总体上比非211工程院校毕业的好,非211工程院校在就业中因为学校档次问题而被用人单位拒绝,从主观上来说,有大学生自身的原因;客观上说,有用人单位、立法部门及学校的原因。

(一)主观原因

1.大学生自身综合素质和市场需求相背离

我国劳动力市场长期处于供不应求的状态,但是大学生就业压力大,而企业招不到合适的人,这样就存在了供求之间的悖论,这就表明了大学生自身综合素质和市场对劳动力需求是相背离的。大学生就业压力大一方面是因为大学生自身掌握的专业能力不强,另一方面因为大学生缺乏实践能力。我国大学为了提高大学生数量,普遍实行的是宽进严出的培养方法,这样的培养方法导致了有的大学生虽然实践能力强但是专业知识掌握不够,有的大学生虽然专业知识扎实但缺乏动手操作能力,还有的大学生既没有理论知识也没有实践能力,当然无法适应市场的需求。我们不能确保说非211工程院校中没有比211工程院校素质高的,但是能上211工程院校的学生本身原来的素质就不低,只要在大学注重提升自己,综合素质肯定不低,所以这也难怪用人单位更愿意接受211工程院校的学生。

质构是表示食品组织结构的重要品质指标,通过对质构特性的分析,可以清晰地量化食品的组织形态变化[19]。挑选大小一致、厚度均匀的藕片6~10片作为测试对象,平放于测试台中央,参考王远等[20]的研究,选用探头为P/5N的平底圆柱形探头,测试参数设置:操作模式为TPA模式,测前速度2 mm/s,测试速度0.5 mm/s,下压距离5 mm,测后速度2 mm/s,测量样品的硬度,每个样品重复测定6次,结果取平均值。

2.大学生缺乏法律意识和自我保护意识

大学生大就业过程中遭遇到学校档次歧视并不会运用法律武器来进行自我保护,相反,他们只会自叹不如他人,怨天尤人。用人单位面临着众多的毕业生,优势在用人单位,他们掌握着主动权,这时候毕业生只能忍气吐声。这主要是源于他们缺乏法律意识,不懂得自己在就业中有平等就业权和公平待遇权。[3]

(二)客观原因

1.用人单位盲目追求名校,忽视员工的潜能

社会上普遍认为211工程院校毕业的学生能力强、素质高,这就导致了用人单位盲目跟风,招聘只招聘211工程院校的大学生,而把非211工程院校的学生排除在考虑范围之外。从一定程度说,即使211工程院校的学生素质比非211工程院校的高,但是非211工程院校的大学生具有和211工程院校大学生一样或者更高的发展潜力。所以用人单位只注重招进来的短期能力,而忽视了员工的发展潜能。并且认为名校的学生应该得到比非名校的学生更多的工资收入。这也不难解释用人单位为什么通常只招聘重点名校或者211工程院校的学生。[4]

2.非211工程院校条件不及211工程院校

第一,我国大学院校众多,但是我国的教育经费还没达到 GDP的4%,这也就在一定程度上制约了我国高等教育的发展。这么少的教育经费分摊到各个层次的学校,每个层次的学校所得到的经费也是有限的,再加上我国提出了985工程及211工程,所以这些211工程院校得到的教育经费肯定比非211工程院校多。

第二,211工程院校老师社会名声较好,能给学生提供更多的实习机会,加上211工程院校的校友在社会上的帮助,所以211工程院校的学生就业形势比非211工程院校的学生好。

第三,211工程院校的办学条件好过非211工程院校,211工程院校拥有较好的师资、教学设备、实习基地。这都有助于学生综合素质的提高。

3.立法部门出台的法律法规不足且可操作性不强

我国目前没有就业歧视方面的专门法律,《反就业歧视法》也只在讨论中,目前正式出台的具有保护公平就业的法律只有《宪法》、《劳动法》、《妇女权益保障法》、《残疾人保障法》、《民族区域自治法》、《就业促进法》及《劳动合同法》,缺乏专门的法律。而且我国法律所禁止的就业歧视仅限于民族、宗教、性别、户籍和身体健康状况五个方面,并不包括学校档次歧视。[5]并且这些法律缺乏可操作的救济途径和赔偿制度。这样非211工程院校的大学生在遭遇学校档次歧视不但没有专门的《反就业歧视法》可以用来维护,而且这些法律缺乏可操作性,所以非211工程院校的大学生只能忍受因学校档次歧视带来的就业压力和不公平的工资待遇。

五、破解大学分级下大学生就业中学校档次歧视的对策

大学分级下,非211工程院校的大学生不仅面临更为严峻的就业形势,而且即使找到工作,通常也是“同工不同酬”。要破解非211工程院校的大学生因学校档次问题而遭受用人单位的歧视,不仅大学生主观上需要努力而且也需要用人单位、立法部门及高校的共同努力。

(一)大学生主观方面

1.提高自身综合素质,适应市场的劳动力需求

用人单位对211工程院校和非211工程院校的学生给以不同的对待,主要原因还是非211工程院校的学生综合素质不及211工程院校。非211工程院校的大学生要想适应市场对劳动力的需求必须提高自身的综合素质,不仅需要提高专业知识还要提高动手实践能力。

2.提高自身法律意识和自我保护意识

非211工程院校的大学生应该多参加一些关于就业歧视的维权法律讲座,了解关于就业歧视的法律规定,并且敢于在自己的平等就业权和公平待遇权受到威胁时运用法律武器来维护自身权益。

(二)客观方面

1.用人单位转变用人观念,重视员工的发展潜能

用人单位应该转变用人观念,在招聘的时候首先应该关心的是员工的现有能力以及员工的可塑性而不是员工的毕业院校。所以用人单位在发布招聘启事时不应该只招聘重点院校或者211工程院校的学生,而应该给211工程院校和非211工程院校的学生平等的面试权利,在所有的面试考核项目中,是否211工程院校这个因素所占比重应该最少。

2.非211工程院校积极改革,加强就业指导,培养适应市场需求的学生

非211工程院校虽然条件不及211工程院校,但是非211工程院校可以在学校的课程设置、专业设置和培养模式上进行改革,提高教学质量,这样学生不仅可以掌握扎实的理论基础知识,也可以提高实践能力,满足市场对劳动力的需求。大学生在毕业时,面对自己的就业选择,不能做出恰当的决定,需要通过就业指导加以解决。但在大学期间形成的各种观念会表现成他们的就业观念,这不是通过一、两次就业指导就能改变或解决的。因此,对大学生的就业指导应当贯穿于整个大学阶段,形成比较完善的大学全过程的就业指导体系。[6]

3.立法部门尽快出台《反就业歧视法》,提高法律的可操作性

《反就业歧视法》是劳动者用来维护自己就业中遭遇就业歧视的可依据的专门法律,我国应尽快出台《反就业歧视法》,并且应该对学校档次歧视重点做出详细规定,对用人单位违反就业歧视的法律行为进行责任认定,这样非211工程院校的大学生在就业中受到用人单位的歧视时就有法律依据来对用人单位的违法行为进行申诉。

[1] 杨河清.劳动经济学 [M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[2] 陈红梅.论高校毕业生就业歧视的法律救济 [J].中国青年政治学院学报,2011(5):77.

[3] 张楠.就业中第一学历歧视的社会心理探析 [J].宝鸡文理学院学报:社会科学版,2009,29(5):109.

[4]熊懿清,李贺伟.大学毕业生就业中学校档次、学历歧视问题刍议 [J].云南电大学报,2010,12(4):31-34.

[5]周艳萍,李贺伟.从就业看如何进一步加强和改进大学生思想政治工作 [J].燕山大学学报:哲学社会科学版,2005(1):159.