《左传》兼类词类型举隅*

马丹丹

(铜仁学院 中文系,贵州 铜仁 554300)

《左传》兼类词类型举隅*

马丹丹

(铜仁学院 中文系,贵州 铜仁 554300)

本文以《左传》隐公元年至襄公三十一年中单音节兼类词为研究对象,共搜集214例。根据兼属词类多少,主要分为兼两类型词、兼三类型词、兼四类型词三种类型。通过研究,笔者认为《左传》兼类词类型以兼两类型词为主,其中又以兼名∕动为主要形式。研究《左传》兼类词类型对于理解上古文献语言有积极意义。

《左传》;兼类词;类型

词类是词的语法分类,分实词和虚词。多数情况下,一个词属于一个固定的词类,但汉语中出现了很多兼类词。

兼类词指在不同语境下经常具备两类或两类以上词的主要特征而词汇意义密切相关的词,如“报告”,属动词(报告上级),又属名词(写一份报告)。而词的活用是为了追求形象生动的表达效果,临时改变词性,如晋军函陵,在这里“军”译作驻扎军队,脱离了这一具体语境,“军”仍然是名词。由于兼类和活用都相当于词的跨类现象,所以本文把词类活用归为兼类词。

作者通过认真翻检《左传》,共搜集214例兼类词,根据兼属词类的多少,主要分为兼两类型词、兼三类型词、兼四类型词三种类型。

一、兼两类型词

兼两类型词,即一个词在不同的语境下具有两类词的语法功能。《左传》中兼两类型词共157例,主要有兼名/动、形/动等两类型词等形式,其中,兼名/动两类型词是主要形式。

1.兼名/动两类型词

所谓兼名/动两类型词,即一个词在不同的语境中具有名词和动词的语法功能。《左传》中兼名/动两类型词数量极多,共136例。名词,常作主语和宾语;可受量词修饰。动词常作谓语;可带宾语。当一个名词兼做动词的时候,名词具有了动词的支配义。

(1)夏,城郎,书,不时也。——《隐公九年》

(2)楚子退师,郑人修城,进复围之。——《宣公十二年》

“城”本义是城墙。(1)城,动词,表示“筑城”,是施事者进行筑城的一种具体动作行为,与名词“郎”组成动宾短语;(2)城,名词,“城墙”,可以用数量词修饰。

(1)有宠于僖公,衣服礼秩如适。——《庄公八年》

(2)衣身之偏,握兵之要冠。——《闵公二年》

衣,本义是上衣。(1)衣,名词。衣服;(2)衣,动词,译作穿衣服。在上古,“衣”音为阴平作名词,去声为动词。这种利用破读区分词义词性现象在古代较常见,如王、饮、枕。

2.兼形/动两类型词

所谓兼形/动两类型词,即一个词在不同的语境中具有形容词、动词词性语法功能。《左传》中兼形/动两类型词,共13例,远少于兼名/动两类型词的数量。形容词在句中常作定语、补语,可受“不”和“很”的修饰;当一个形容词转变为动词,即形容词的静态贮存义包含动态支配义,在使用过程中,形容词具有了动词的语法功能,从而能够在两种语法功能形式中存在,而成为兼形/动两类型词。

(1)如临深渊,如履薄冰。——《僖公二十二年》

(2)半涉而薄我,悔败何及。——《僖公三十三年》

(1)薄,形容词,表示“厚度小”,与“深”相对,与名词“冰”组成偏正结构名词性短语。(2)薄,动词,表示“轻视、看不起”,后面紧跟支配宾语人称代词“我”。如:

(1)敝邑以赋与陈、蔡从,则卫国之愿也。——《隐公四年》

(2)因人之力而敝之,不仁。——《僖公三十年》

(1)敝,形容词,表示破旧的一种状态,作定语,修饰名词“邑”。(2)敝,动词,表示“破坏”的一个动作行为,后面连接支配宾语指示代词“之”。

二、兼三类型词

《左传》中兼三类型词,共42例,仅次于兼两类型词的数量,主要有兼名/动/副、代/助/语、名/动/形、动/连/介三类型词等形式。

1.兼名/动/副三类型词

所谓兼名/动/副三类型词,即一个词在不同的语境下具有名词、动词、副词的语法功能。副词常用来修饰动词、形容词作状语,有部分程度副词能作补语,如“好得很”。当副词可以用来修饰名词时,具有了形容词的语法特点,如“很淑女”。而名词也常作定语,当一个词兼做名词、动词和形容词,说明这个词暗含了这三种词性的语法功能。如:

(1)使勿使能殖,则善者信矣。——《隐公六年》

(2)公怒,绝宋使。——《隐公九年》

(3)使能,国之利也。——《文公六年》

使,本义为身负重大命令的特派员。(1)使,动词,译作“出使、让”,表示一种动作支配,和“能殖”组成动宾短语结构;(2)使,名词,译为“使者、角色”,作动词“绝”的宾语;(3)使,副词,假使、假如的意思,用来修饰动词“能”。

2.兼代/助/语三类型词

所谓兼代/助/语三类型词,即一个词在不同的语境下具有代词、助词和语气词三种词性的语法功能。人称代词分为第一、第二和第三人称代词,在上古汉语中,第三人称代词一般用“其”和“之”代替,相当于现代汉语“他(她、它)的”。“之”相当于“他(她、它)”。助词是一种独立性差无实义的特殊虚词。通常附着在其他词汇之上,如词头和词尾,无实际意义,只是附在实词前面或后面,“君子于役”中的“于”用作词头,放在动词前面,不翻译。语气词是表示语气的虚词,常用在句尾或句中停顿处表示某种语气,可分为祈使语气、反问语气等,在上古,一般用“其”、“乎”等语气词表示,相当于现在的“啊、呢、吧、吗”。

(1)公闻其期,曰:“可矣!”——《隐公元年》

(2)颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。——《隐公元年》

(3)而况将昭违乱之赂器于大庙,其若之何?——《桓公二年》

(4)昭王之不复,君其问诸水滨。——《僖公四年》

(5)不言其来,讳之也。——《庄公十八年》

《说文解字》:“其,簸也。从竹、,象形,下其丌也。,古文箕省。其,籀文箕。”“其”本义为“簸箕”,一种器具,后来另造新字“箕”代替“其”的本义,而“其”这个字形假借为代词。(1)其,指示代词,相当于“这、那”;(2)其,人称代词,指代第三人称,他或他们,表第三人称领属关系;(3)、(4)其,用在句首或者句中,表示委婉的语气,反问句中,表诘问,译作“犹岂,难道”;祈使句中,译作“请……吧”,“其”略等于现代汉语句末语气词“吧”、“啊”字所表示的委婉语气词;(5)其,用作词头。词头,不是一个独立词,只是词的构成部分,本身没词汇意义。其,用在不及物动词“来”前表示词头,不翻译。古代汉语中用作词头的词还有“有”、“言”、“于”、“薄”。

总之,汉语中,大多数虚词是由实词转化而来的,只因位置的固定慢慢失去了词汇意义,保留了语法意义。

三、兼四类型词

兼四类型词,《左传》中共15例。

1.兼名/动/形/副四类型词

兼名/动/形/副四类型词,即一个词在不同的语境下具有名词、动词、形容词和副词的语法功能。如:

(1)要结好命,所以藉寡君之命。——《文公十二年》

(2)与不谷同好,如何?——《僖公四年》

(3)凡君即位,好舅甥,修昏姻。——《文公二年》

(4)修惠公之好也。——《隐公二年》

(5)夫固谓君训众而好镇抚之。——《桓公十三年》

《说文解字》:“好,美也。从女从子。”(1)好,形容词,表示一种属性,相当于“美好”,用来修饰名词“命”;(2)好,动词,译作“和睦,友好”;(3)好,动词,使动用法,可翻译“使……和睦”,与“舅甥”组成支配短语;(4)好,在这里作名词,表示友谊,作动词“修”的宾语;(5)好,副词,表示是程度,相当于“甚”、“太”。

2.兼形/动/副/介四类型词

兼形/动/副/介四类型词,即一个词在不同的语境下具有形容词、动词、副词和介词的语法功能。《左传》中仅有1例。

介词是一种用来表示词与词、词与句之间关系的虚词,在句中不能单独作句子成分。介词后面一般跟名词、代词或相当于名词的词类、短语。介词和它的宾语构成介词词组,在句中作状语、补语或介词宾语。现代汉语中大多数介词是从动词演变而来的,如“在、为、从”等,这就促使了兼类词的产生。如:

(1)凡我同盟之人,既盟之后。——《僖公九年》

(2)圣王同之。——《文公六年》

(3)夏,同伐王城。——《庄公二十一年》

(4)后出同走,罪也。——《僖公六年》

(1)同,形容词,表示“一样的”,修饰名词“盟”,组成偏正结构短语;(2)同,动词,表示“一同看待的”或者是“共同参与某事”,与指示代词“之”组成动宾短语结构;(3)同,副词,表示概括性范围“一起”,修饰动词“伐”;(4)同,介词,表示联合关系,跟介词“和”相同,前后连接表示并列关系的内容。

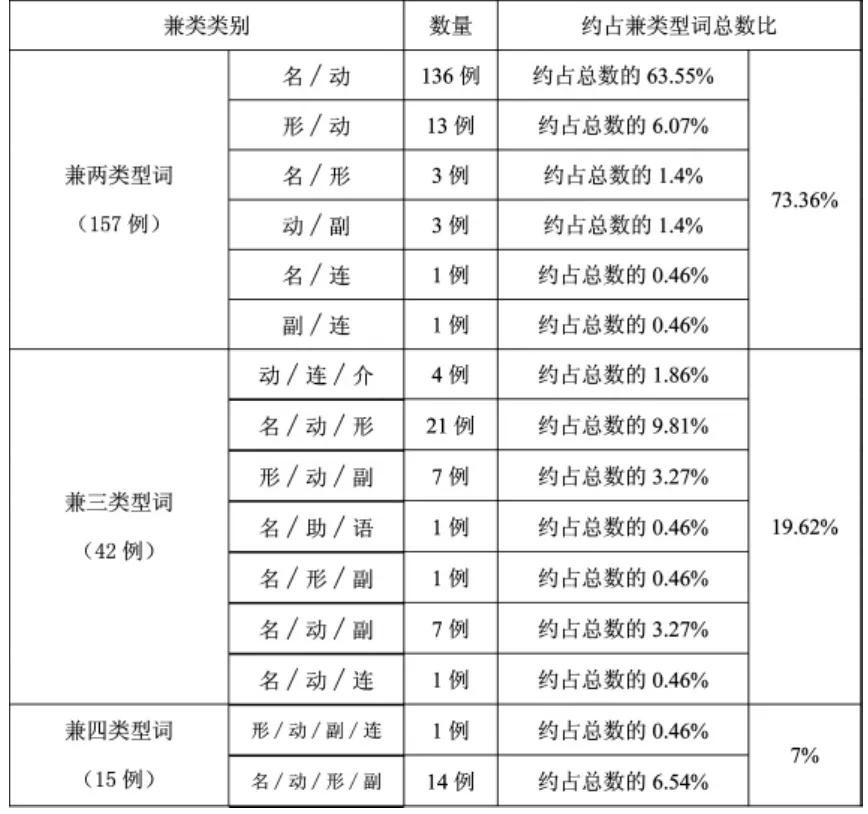

通过作者认真搜集,《左传》单音节兼类词共214例,虚词兼类词7例,其中兼两类型词157例,约占总数的73.36%,而在兼两类型词中,兼名动两类型词在数量上明显占据优势,共136例,约占兼类词总数的63.55%。兼三类型词共42例,兼四类型词共15例,以上统计具体见下表:

《左传》单音节兼类词统计表

综上,笔者发现《左传》中的单音节兼类词,有以下特点:一是一词担多职现象较为普遍。出现以上现象,主要因为汉语没有丰富的形态变化。同时,上古汉语中词类活用是常用的语法手段,因为词类活用拓展了词汇的使用空间,顺应了汉语从简的发展趋势,这与上古词汇以单义项为主有关;二是兼两类、三类、四类型词在数量上依次递减。主要因为一个词单独存在时基本是属于一个固定的词类,当一个词出现跨类,是建立在与自己所属词类的语法特征相近基础之上,这就限制了一个词不可能跨很多类。三是兼类实词多于虚词。因为无论是在词类的划分,还是在词汇的数量上,实词远多于虚词。同时,实词具有词汇意义和语法意义,易于判断词性,而虚词仅保留了语法意义,词性分辨较模糊,不易出现跨类现象,并且大多数虚词由实词演化而来,一个虚词出现跨类现象,一般情况下是实词与虚词间的跨类,很少出现在虚词之间。最后,兼名动两类型词数量庞大,因为名词、动词语法功能较强,易衍生出新的义项和语法功能,故《左传》兼名动两类型词非常多。明了《左传》兼类词类型及特征,对于理解上古文献语言有着积极意义。

H03

A

1006-5342(2012)05-0068-02

2012-02-09