分级结合延伸卒中单元管理出院后脑梗死患者的临床疗效分析

邱传旭,朱治山,关健伟,曹黎明

脑梗死发病率约占脑血管病的75%。脑卒中是目前严重危害人类健康的主要疾病之一,给个人、家庭和社会造成了沉重的负担。循证医学证明卒中单元是目前治疗脑卒中最有效的方法之一。脑梗死的急性期(发病1个月内)多数在医院治疗,但更长的恢复期(发病3个月~6个月)多数在院外诊治和康复,还有不少患者住院时间更短。患者在院外的治疗和康复目前多数不系统,缺少甚至没有专科医师指导诊治,没有专业康复指导康复治疗。近来有学者提出“延伸卒中单元”的概念,意在常规卒中单元的基础上,对卒中患者出院后早期康复进行组织化管理。目前脑梗死发病人数众多,表现轻重不一,脑梗死复发的风险也有很大不同,专科医疗资源有限,如何集中有限的医疗资源服务那些高风险的容易再发脑梗死患者是重要研究问题,为此我院开展患者分级管理结合延伸卒中单元模式干预出院后的脑梗死患者,取得了较好疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2010年1月—2011年9月我院神经内科住院后出院的符合研究要求的脑梗死患者105例,失访2例,实际研究103例。随机分为研究组和对照组,研究组53例,男28例,女25例;年龄41岁~70岁(55.1岁±14.3岁);高血压46例,糖尿病18例,高血脂9例,肺部感染11例;出院时脑梗死危险分级:1级10例,2级12例,3级15例,4级10例,5级6例。对照组50例,男27例,女23例;年龄45岁~70岁(55.3岁±13.6岁);高血压45例,糖尿病19例,高血脂10例,肺部感染10例;出院时脑梗死危险分级:1级9例,2级13例,3级15例,4级8例,5级5例。两组性别、年龄、出院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、并发症和脑梗死危险分级评估等情况差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照1996年全国第四届脑血管病学术会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》[1],全部以头颅CT或MR确诊。

1.3 纳入标准 符合脑梗死诊断标准;发病一周内入院;发病加住院时间不超过3周,住院时间为10d至3周;首次发病或既往有脑梗死但无后遗症;出院时无昏迷;年龄30岁~75岁;患者及家属能配合检查及疗效评定者,能配合随访,能按要求进行血压、血糖和血脂检测。出院时NIHSS评分:≥3分,且≤12分。

1.4 排除标准 CT或MR证实合并其他神经系统器质性疾病,如类淀粉样血管病;有严重的合并症,如严重精神障碍、严重痴呆、严重脏器功能不全者;不能配合随访和检查者,不是研究所所在社会康复管辖范围内,不能在本地区呆满半年者。

1.5 方法

1.5.1 治疗方法 入院时所有患者均给予卒中单元治疗,对照组按照常规院外治疗:门诊或电话随访,社区康复保健、宣教等服务。研究组出院后分级管理并延伸卒中管理,由社会康复医师和理疗师在专科医师指导下继续管理和随访;组建多学科治疗小组,以专科医师为指导,社区医师和康复理疗师、社区保健工作者及家庭护理人员协同,按规范化管理、治疗、护理和康复。1.5.2 研究组管理工作流程 患者住院时收集患者的一般、家庭及社会康复资料;对家人(或护工)进行专门/专人培训,健康教育;对患者进行评估定级;出院前联席会议邀请社区医师/护士,家人(或护工)及社区工作者参加,特殊情况不能参会的或书面、电话告知不能参会的各方。出院时制订院外服药方案、康复计划。

1.5.3 ESU具体实施方案及人员职责、分工 专科医师制定:个体化的二级预防方案、治疗高危因素治疗控制方案。专科护士指导专科护理;专科康复师指导专科康复方案;社区医师/护士负责日常一般诊治和护理、疑难专科情况咨询专科医师;社区康复师根据专科康复师意见具体负责患者日常康复锻炼;家人或护工配合治疗、康复执行;观察并及时报告病情。遇到情况首先报告社区康复医师处理,处理不了报告专科医师,病情复发时转专科医院治疗。ESU具体实施方案①成立专科-社区延伸卒中单元。人员组成:神经内科主任和社区康复主任各1人,神经内科专科医生5人、康复治疗师3人、专科护士10人,社区健康中心8个,每个社区康复中心参与研究的医师至少2人,护士至少3人,护工和或家属若干人。专科主任和社区康复主任指导、协调、分配工作。

1.5.4 疗效评估 主要观察指标包括合并症(高血压、高血脂、高血糖)控制率、Barthel指数(BI,改良法)、神经功能评价(NIHSS)。

1.5.5 脑梗死危险因素分级评估和分级管理方法 主要根据脑梗死危险因素及控制情况,如高血压、糖尿病、高血脂;合并严重颈、颅动脉狭窄;另外是否坚持服药;是否有严重不良生活方式也可作参考。脑梗死患者危险程度分级标准,1级:有1种危险因素,未发现头或颈动脉狭窄;2级:有2种危险因素,未发现头或颈动脉狭窄;3级:有3种危险因素,未发现头或颈动脉狭窄;或仅头或颈动脉中度以上狭窄;4级:有2种危险因素,并发现头或颈动脉中度以上狭窄;5级:有3种危险因素,发现头或颈动脉狭窄≥2处中度以上狭窄。脑梗死患者危险程度分管理方案,1级管理:1个月电话随访1次,督促监测危险因素,督促服药;2级管理:半个月电话随访1次,督促监测危险因素,督促服药;3级管理:2周随访电话1次,1个月上门随访1次,督促监测危险因素,务必控制高血压和高血糖,督促并检查服药,强化降血脂;4级管理:10d电话随访1次,半个月上门随访1次,督促监测危险因素,务必控制高血压和高血糖,督促并检查服药,强化降血脂;5级管理:1周电话随访1次,10d上门随访1次并评估神经功能状况,督促监测危险因素,务必控制高血压和高血糖,检查服药,强化降血脂;3个月评估颈动脉彩超。

1.6 统计学处理 应用SAS8.0统计软件,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,进行t检验,计数资料采用χ2检验。

2 结 果

2.1 发病6个月时两组危险因素控制情况比较(见表1)

表1 发病6个月时两组危险因素控制情况比较 %

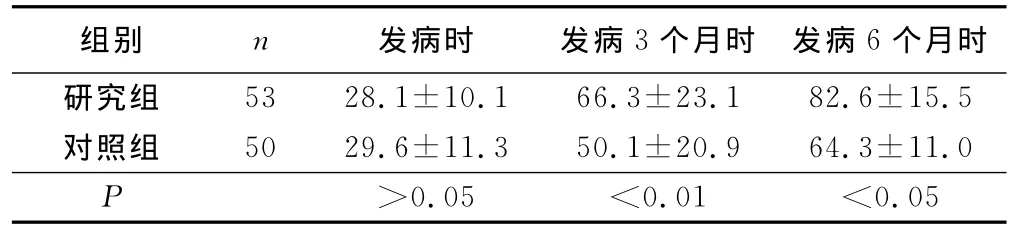

2.2 两组Barthel指数比较(见表2)

表2 两组Barthel指数比较(x±s)

2.3 NIHSS评分情况 干预半年后,研究组NIHSS评分为(2.0±1.3)分,与对照组(4.6±1.3)分比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

在我国存活的脑卒中患者中,约有四分之三不同程度地丧失劳动能力,脑卒中的复发率也很高,5年的复发率约为40%。在我国目前医院病床较紧张的情况下,医疗费用相对较高,患者出院时,神经功能恢复不全,仍然有不少的功能障碍比较严重,他们需要继续得到康复治疗。脑血管病后患者回归社会后,患者及家属常常往返社区康复和医院(门诊复诊)之间,在院外(包括社区)如何继续得到诊断、康复和护理,关系到这些患者恢复水平和生活质量,甚至生命。

中/重度患者从ESU系统获益最多[2],这也是本研究中选择NIHSS评分在3分~12分的原因。脑梗死发病3个月内是恢复期,发病6个月后是后遗症期,绝大多数患者基本上不可能在医院注满3个月,多数患者住院仅10d~20d,所以许多患者得不到全过程系统治疗和康复,往往带着神经功能缺损症状出院,在院外继续治疗和康复。目前我国绝大多数地区社区康复还很不完善,技术力量和服务有待进一步提高,社区康复网络也有待于完善。所以患者发病6个月内的院外治疗、康复、护理和健康教育是一个需要解决的重大问题。

卒中单元作为一种组织化的医疗管理模式,近年来已成为治疗脑卒中患者最有效的措施之一。目前常见卒中单元按其工作对象和方式,大致可分为4种类型,即急性卒中单元、康复卒中单元、联合卒中单元以及卒中移动小组。这些模式均存在一个明显的局限,即只针对住院患者进行组织化干预。因此,近来有学者提出“延伸卒中单元”的概念,意在常规卒中单元的基础上,对卒中患者出院后早期康复进行组织化管理。

目前我国医疗资源相对不足,脑梗死患者人数众多。如何利用有限的专科-社区康复医疗、护理资源更好地服务于那些极高危的脑梗死患者是研究的重点之一。对于脑梗死患者风险的分层评估并管理,筛选出重点要干预的人群是解决的重要办法,能够达到集中有限资源获得更多效益。本研究体会到,分级管理能节约医护人员,对重点高危,容易复发的患者实施重点“照顾”,有效控制其血压、血糖、血脂,促进其缺损神经功能的神经功能恢复,提高其生活自理能力。本研究中患者高危因素(高血压、高血糖等)控制率明显好于对照组,最后的研究显示发病6个月时,患者的Barthel指数均明显好于对照组。

患者的最终康复效果与分级评估准确性、分级管理力度及延伸卒中单元的执行力度有很大关系,这直接关系到是否对于高危患者能得到重点照顾,关系到康复和恢复水平。这需要医院专科和社区康复的系统合作,在大的层面需要卫生局等上级医疗机构引导和规范,并整合医疗资源,合理配置,这样能更大发挥分级管理联合延伸卒中单元的效果。

目前我国医疗资源远跟不上需要,在加大医疗投入的同时,合理利用现有医疗资源,改进治疗和管理模式十分重要。目前医疗改革一直在进行中,部分地区加快社区康复建设,推出“家庭医师”和“家庭病床”等改革,目的也是想更好改进脑梗死等患者的院外诊治、康复等。对于脑梗死这种专业性很强,同时涉及多学科专业人员共同参与的疾病,在目前条件下,实施延伸卒中单元管理是一个比较符合实际的选择。如何在多种多样的医疗配置条件下实施是一个实际性、专业性和操作性很强的问题。笔者认为实施贯彻延伸卒中单元的核心理念对于延伸卒中单元的组织者十分重要,盲目要求达到延伸卒中单元的硬件配置要求是不实际的,如何利用现有人员,加强其专业培训,合理组织,发挥多学科专业(专科、社区康复医师/护士,康复/理疗师等)和非专业人员(社区工作人员、护工和家庭成员)的各自力量,在实际中体现和贯彻延伸卒中单元的思想。贯穿执行延伸卒中单元的核心理念:注重医护、康复医师和家人的综合作用,重视专科医师和社区康复医师的各自优势,注重危险因素的控制、健康教育和二级预防,这对患者是大有裨益的。这才是“真正”的实施延伸卒中单元。延伸卒中单元的组织者和管理者必须明白这核心理念,不然难以组建“真正的延伸卒中单元”,或也是虚有其构架和制度,实际上不按规范实施,仍是常规的治疗模式。

总之,分级管理能提高工作效率,提高防治效益。延伸卒中单元是一种新的治疗模式,代表了未来卒中康复的发展方向[3]。

[1] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)及各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[2] 何池忠,刘新通,王丽娟.延伸卒中单元:一种新的治疗模式的临床评价[J].循证医学,2005,5(6):338-340.

[3] Teasell RW,Kalra L.Whats new in stroke rehabilitation[J].Stroke,2004,35(2):383-385.