蜂针加针刺治疗肝郁气滞型乳腺增生病疗效观察

苏霞辉,龚东方,覃兴乐

(1.右江民族医学院附属医院,广西 533000;2.广州中医药大学针灸推拿学院,广东 510405)

乳腺增生病属于中医学“乳癖”的范畴。针刺治疗的文献报道较多[1]。笔者采用蜂针加针刺治疗肝郁气滞型乳腺增生病,并与单纯针刺、单纯蜂针进行比较,现将情况介绍如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

120例乳腺增生病患者均为2009年5月至2010年7月广州中医药大学第一附属医院乳腺专科门诊及针灸科门诊患者。采用简单随机化分为蜂针组、针刺组、针刺加蜂针组,每组40例。蜂针组中,年龄23~50岁,平均年龄(31±5)岁;病程最短 4个月,最长 10年,平均病程(24.15±10.87)个月。针刺组中,年龄26~50岁,平均年龄(31±7)岁;病程最短4个月,最长12年,平均病程(27.98±15.67)个月。蜂针组中,年龄25~49岁,平均年龄(32±6)岁;病程最短4个月,最长9年,平均病程(28.61±19.32)个月。三组患者在年龄、病程方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照 2002年中华中医外科学会乳腺病专业委员会第八次会议通过的诊断参考标准。

1.3 辨证标准

根据 2002年中华中医外科学会乳腺病专业委员会第八次会议通过的辨证参考标准。主症为①乳房胀痛、窜痛;②乳房疼痛和/或肿块与月经、情绪变化相关;③烦躁易怒;④两胁胀痛。次症为①肿块呈单一片状,质软,触痛明显;②青年女性;③月经失调,或痛经;④舌质淡红,苔薄白或薄黄,脉弦。具3项主症或2项主症+2项次症者为肝郁气滞型乳腺增生病。

1.4 排除标准

①乳房红肿热痛,伴发热等急性炎症病变;②乳房肿块,坚硬固定,增长快,与皮肤粘连等乳癌变化;③合并心血管、肝、肾和造血系统等脏器严重疾患及精神病患者;④年龄<20岁或>50岁,以及妊娠、哺乳期妇女;⑤不符合纳入标准,未按规定治疗,无法判定疗效或资料不全等。

2 治疗方法

2.1 蜂针组

取自广州中医药大学第一附属医院针灸门诊的中华蜜蜂。选穴均分两组,经前取①肝俞、膈俞;②期门、肩井。经后取①脾俞、肾俞;②期门、肩井。经间期取①胸3夹脊穴、胸5夹脊穴;②期门、肩井。第1次治疗均用1只蜜蜂螫刺双侧足三里,第2~9次选取①组两穴交替使用,均用1个蜜蜂螫刺1穴(双),第10次后选取①、②组穴位交替使用,蜂量增加至2~3个蜜蜂螫刺2~3穴(双)。常规消毒后,用尖细的镊子夹住蜜蜂的腰部,使其腹部末端接触皮面,蜜蜂即弯曲腹部伸出螫针刺入皮肤,螫后将蜜蜂拿开,螫针、毒囊等便脱在皮肤上,夹持蜂针,散刺穴位。留针10~15 min后拨出螫针。

2.2 针刺组

以膻中、乳根、屋翳、期门、丰隆为主穴,肩井、内关、足三里、太冲、三阴交为配穴。常规消毒后,用毫针针刺上述各穴,经前用泻法,经后用补法,留针30 min。

2.3 蜂针加针刺组

按上述针刺组方案治疗后,间隔10 min,再予蜂针组方案治疗。

三组均每星期治疗3次,隔日1次,治疗1个月为1个疗程,经期停止治疗,连续治疗3个疗程观察疗效。

3 治疗效果

3.1 观察指标

①治疗前后乳房疼痛、乳房肿块、月经情况;治疗后不良反应。②治疗前后乳腺B超检查。

3.2 疗效标准

参照 2002年中华中医外科学会乳腺病专业委员会第八次会议通过的疗效判定标准。改善率=[(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分]×100%。

治愈 改善率>90%。

显效 改善率70%~89%。

有效 改善率30%~69%。

无效 改善率<30%。

3.3 统计学方法

采用SPSS17.0统计软件,计量资料以均数±标准差表示,组间构成比用卡方检验,三组比较用秩和检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 三组临床疗效比较

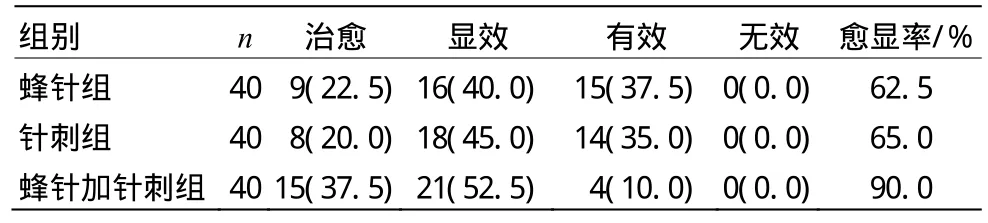

由表1可见,三组总有效率均为100%,其中蜂针组愈显率为62.5%,蜂针加针刺组愈显率为90.0%,针刺组愈显率为65.0%,经秩和检验,蜂针组与针刺组比较差异无统计学意义(P>0.05);蜂针组及针刺组与蜂针加针刺组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。结果提示蜂针组与针刺组疗效相近,蜂针加针刺组疗效优于蜂针组及针刺组。

表1 三组临床疗效比较 [n(%)]

3.4.2 三组安全性比较

针刺组40例均未出现不良反应。蜂针组40例与蜂针加针刺组 40例均出现局部反应(表皮疼痛,局部皮丘、红肿、瘙痒、色素沉着);蜂针组40例中出现全身反应有10例,其中发热5例,荨麻疹3例,淋巴结肿大1例,经间期出血1例;蜂针加针刺组40例中出现全身反应有5例,其中发热2例,荨麻疹2例,淋巴结肿大1例。经秩和检验,三组发生全身不良反应有显著性差异(P<0.05)。

4 讨论

中医学认为,冲任为气血之海,上容为乳,下行为经,冲任血海在肾的主导与天癸的作用下具有先充盈后疏泄的特点,冲任的生理变化直接影响到乳房的变化。经前气血充足,肝气旺盛,冲任之气血充盈,肝气郁滞则乳痛加重,肿块变大;经后随经血外泄,肝气得舒,乳痛稍减,但常出现腰膝酸软等虚证表现。根据本病这种特点,针对肝郁气滞型乳腺增生病,本研究采用经前取肝俞、膈俞疏肝解郁,行气活血止痛,化瘀散结;经后取脾俞、肾俞以达健脾补肾益气,从而调理冲任;经间期取胸3夹脊穴、胸5夹脊穴使疗效直达病所。配合期门、肩井穴共奏疏肝解郁,行气止痛之功效。

蜂针疗法有较好的临床疗效[2,3]。蜂毒中含有多种生物活性物质[4],具有抗炎镇痛、调节免疫及内分泌、抗肿瘤等作用。蜂针疗法治疗乳腺增生病,蜂针刺激经络穴位,起着通经活络、活血化瘀的作用,达到通则不痛的治疗效果。在针刺的同时将蜂毒注入体内,又发挥了蜂毒的药物作用。蜂针针刺与蜂毒的双重作用达到调整阴阳,标本兼治的治疗目的。

[1] Zheng Furong, Gong Dongfang. Observation on Efficacy of Acupuncture for Hyperplasia of Mammary Glands[J]. J Acupunct Tuina Sci,2011,9(5):312-314.

[2] 张金禄,刘喜德,叶丽红,等.蜂针针法研究[J].上海针灸杂志,2010,29(5):322-324.

[3] 李卫东,陈得著,刘建华,等.蜂针对穴刺围刺配合中药外敷治疗痛风临床观察[J].上海针灸杂志,2008,27(8):15-17.

[4] 李万瑶.蜂针疗法[M].第 2版,北京:人民卫生出版社,2009:22-24,106.